Dans les années 2010, la directrice de l’école est Nathalie Dubus. En 2012 les 95 enfants présentent le spectacle Ca coule de source, en lien avec leur thème de l’année : l’eau est précieuse ; il faut la préserver. Une belle histoire est contée dans des décors superbes et avec de beaux costumes à l’issue de laquelle 2 chansons sont interprétées dont l’une s’intitule : l’eau c’est la vie.

Le soleil est de la partie pour la kermesse de 2012 et Nathalie ne fait pas du spectacle une priorité ; elle préfère mettre à l’honneur le résultat de toute une année de travail. En l’occurrence elle met en avant l’initiation à la musique dispensée par la Cantoria avec des instruments hors du commun : le corps de chacun avec lequel on claque des mains et des tuyaux de PVC qu’il faut taper les uns contre les autres et dans lesquels il faut souffler. Puis repas et soirée dansante clôturent la fête.

Par la suite la kermesse annuelle a lieu à la salle des fête de Hem, notamment celle de 2016 qui enthousiasme la presse locale, à laquelle assiste près de 300 personnes. La voix du Nord titre : le Show formi’dable des maternelles de Sainte-Geneviève. Les enfants font le show pendant 3 heures sur le thème de la découverte du monde de la science : décor de pyramides fait main, vaisseau spatial grandeur nature et multitude de costumes, ravissent l’assistance.

Un agrandissement de l’établissement a lieu en 2016 avec la construction d’un bâtiment annexe pour accueillir des sanitaires et un dortoir. En décembre, les trois nouvelles pièces sont cloisonnées : les fenêtres et les portes ont été posées et les travaux démarrent dans la cour.

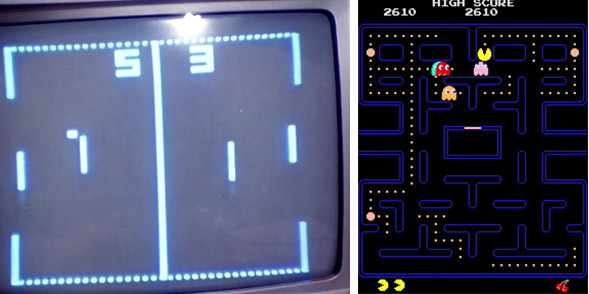

Puis l’école installe une bibliothèque en 2017 avec un coin écoute, un coin lecture et un coin informatique. Une garderie est également aménagée de façon à accueillir confortablement les enfants en dehors des heures de classe. Les parents bricoleurs se chargent d’installer des étagères de rangement. Par ailleurs l’extérieur n’est pas oublié et la cour voit se réaliser des marquages pour aider les enfants à se ranger.

Les activités physiques sont également mises en avant en intérieur (gymnastique et judo), comme en extérieur (vélos). La nouvelle cour est aménagée avec des jeux d’extérieur dans l’attente de la future pelouse. Une chasse aux œufs est organisée pour Pâques et Saint Nicolas et Noël sont dûment célébrés chaque année.

Ce sont les années 2020 qui voient la végétalisation de l’école se poursuivre avec la plantation de quatre arbres et d’une haie même si les travaux de jardinage font déjà partie des activités extra scolaires et si la plantation de la pelouse a déjà permis de faire des exercices de motricité à l’extérieur.

A l’intérieur de l’école les parents bricoleurs continuent à faire des merveilles. C’est la décennie de la réfection des toilettes, de l’installation de leds et de faux plafonds. Les enfants sont mis à contribution pour la décoration des couloirs. A l’extérieur, un nouvel interphone et installé ainsi qu’un crochet pour le portail. Les parents s’attaquent aussi à la réparation des vélos qui trouveront ensuite leur place dans un chalet de rangement.

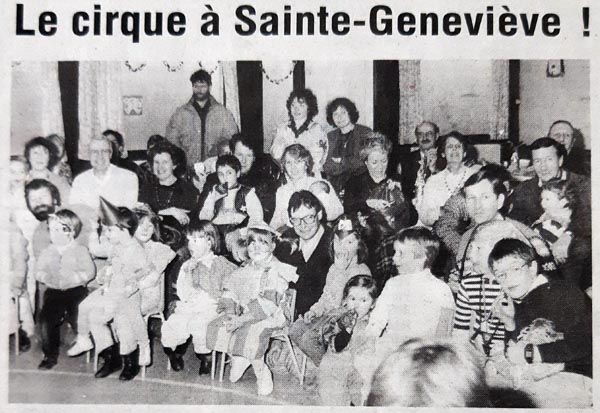

L’équipe éducative de l’école s’investit aussi dans divers projets ludiques pour les enfants. C’est ainsi que, sous un chapiteau, les enfants découvrent les arts du cirque qu’ils reproduisent ensuite en ateliers. Par ailleurs les repas partages organisés chaque année permettent aux enfants d’apporter leur contribution à diverses associations et de mettre en pratique les valeurs de solidarité qui leur sont enseignées.

Enfin Sainte Geneviève a l’idée d’orner sa façade de quelques panneaux décoratifs, une manière d’égayer le quartier qui plait à la mairie de Hem, laquelle lance alors un projet consistant à apposer une fresque à l’entrée des 6 groupes scolaires de la ville. Dans ce cadre, la municipalité apporte sa touche décorative aux potelets installés devant l’école Sainte Geneviève.

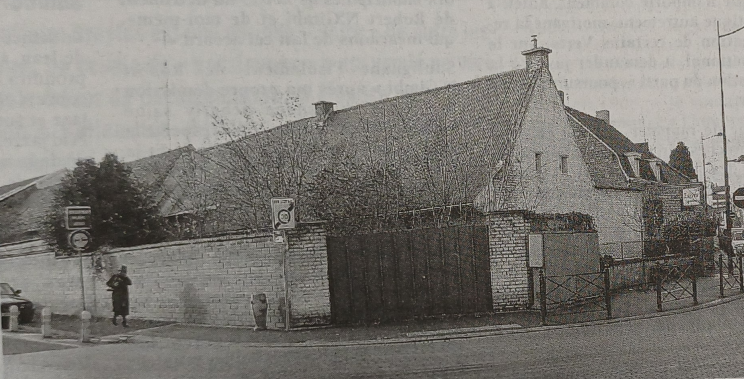

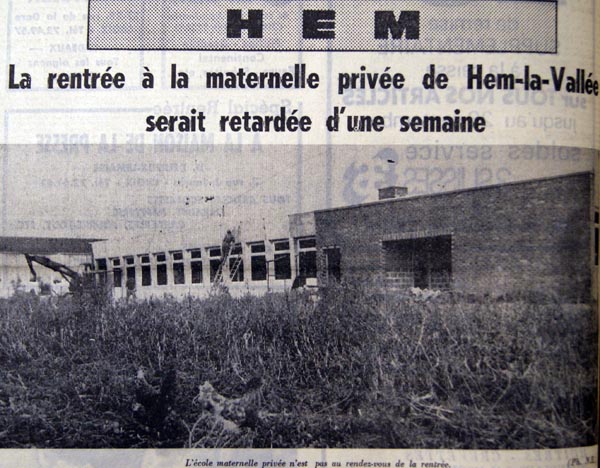

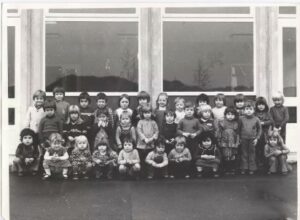

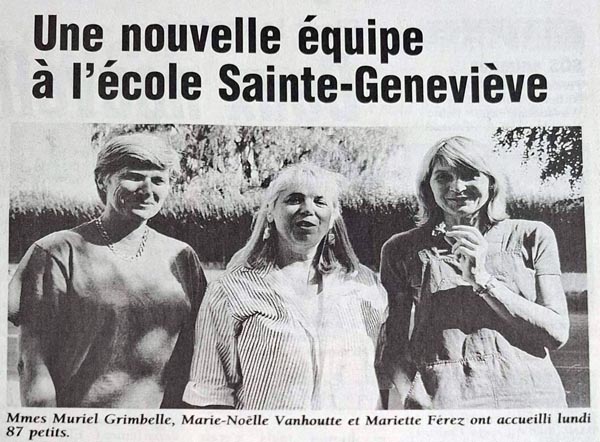

La petite école maternelle privée située face à l’école maternelle et élémentaire publique et ouverte durant la même année va fêter cette année son cinquantenaire. Son dynamisme toujours intact tient tant à l’activité de son équipe éducative qu’à celle des parents d’élèves qui se sont succédés depuis son ouverture et ont toujours collaboré avec la direction et les enseignants dans tous les projets entrepris.