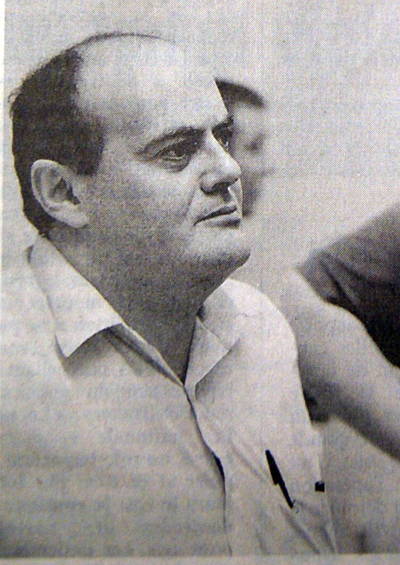

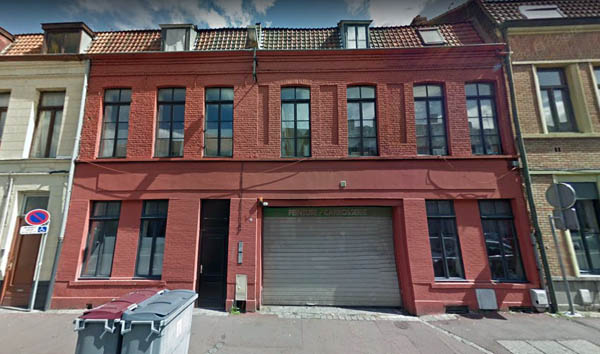

Un centre d’apprentissage est créé en 1941, au 112 rue des Arts à Roubaix, à l’initiative de la Chambre de Commerce. Le but de ce centre est de donner une formation adéquate aux jeunes de la région, afin de lutter contre le chômage. Initiateur du projet, Paul Degryse devient le directeur de cet établissement dont le bâtiment était auparavant occupé par J. Martel mécanicien constructeur.

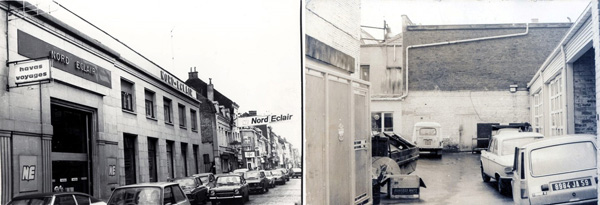

Le nombre de jeunes intéressés par cette formation est très important. Les locaux ne sont pas suffisamment grands pour accueillir tout le monde. Très rapidement, une annexe est créée au 168 rue de Lille. Mais le problème majeur reste toujours le nombre croissant de l’effectif, et les deux endroits dispersés sont insuffisants. Il est urgent de construire un centre d’apprentissage digne de ce nom.

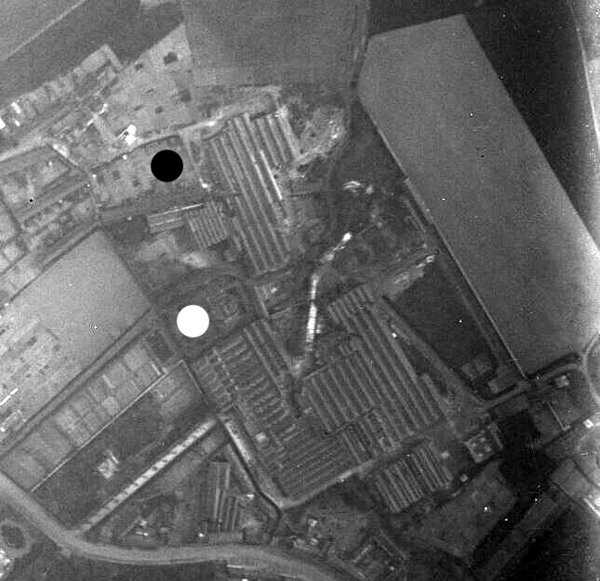

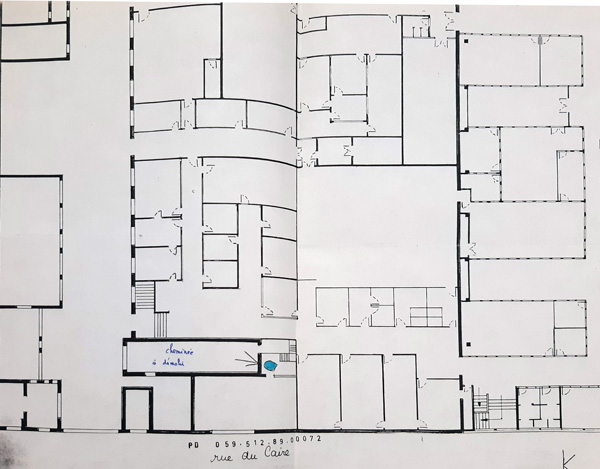

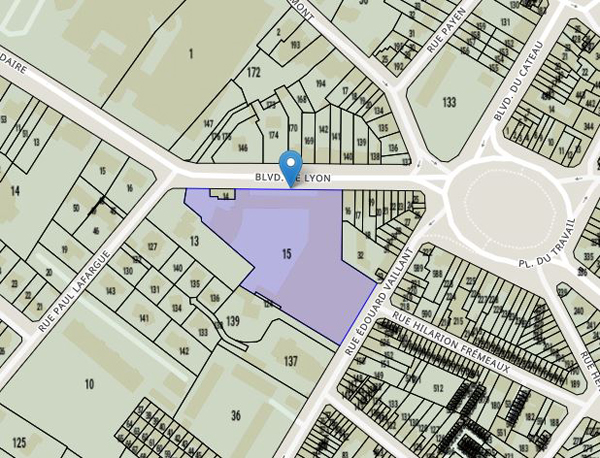

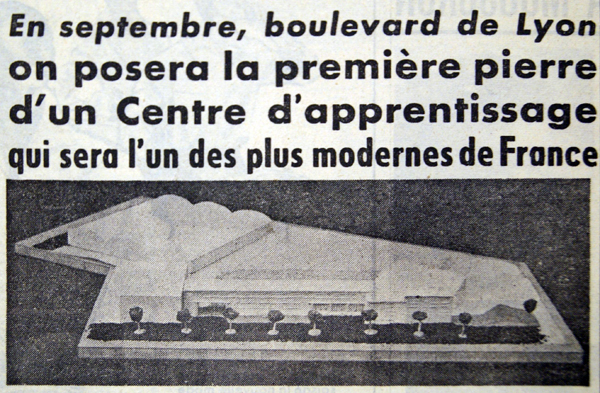

En 1957, un permis de construire est accordé pour la construction d’un Centre d’apprentissage, au 8 Boulevard de Lyon, sur un terrain manifestement laissé à l’abandon. Un château en ruines, occupé autrefois par la famille Willot Screpel y sera prochainement rasé.

Les crédits de 200 millions de francs pour la construction sont maintenant accordés et les travaux vont pouvoir démarrer.

Les 2 architectes, Mrs Bazelis et Deletang travaillent en étroite collaboration avec Paul Degryse qui apporte sa compétence et son expérience de technicien.

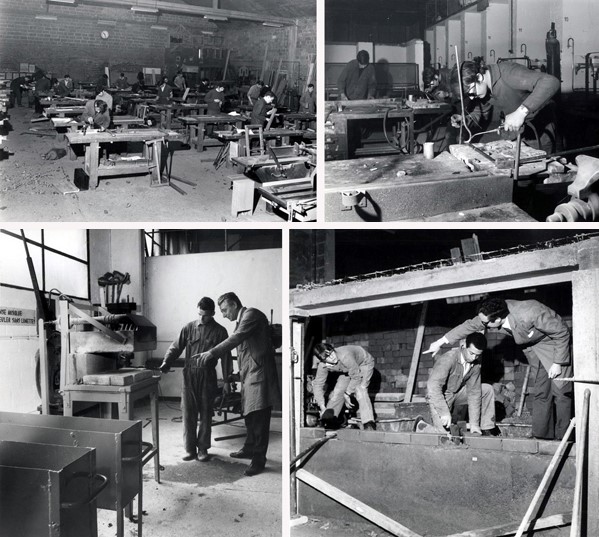

Le vaste terrain d’une superficie d’1 ha, permet l’implantation de grands bâtiments. Le projet comprend un immense bloc-atelier, un bâtiment central pour l’enseignement général, les services administratifs, une cuisine avec salle de restaurant, un amphithéâtre, un gymnase, une installation cinématographique, une infirmerie, des douches.

L’établissement sera le plus moderne de France, il pourra accueillir 400 élèves, et compte tenu des prévisions démographiques favorables des années 1960, on pourra même envisager un second étage aux bâtiments.

La première pierre de ce centre est posée en 1957. Paul Degryse devient naturellement directeur de ce centre d’enseignement des métiers du bâtiment : charpente, mécanique etc, pour garçons.

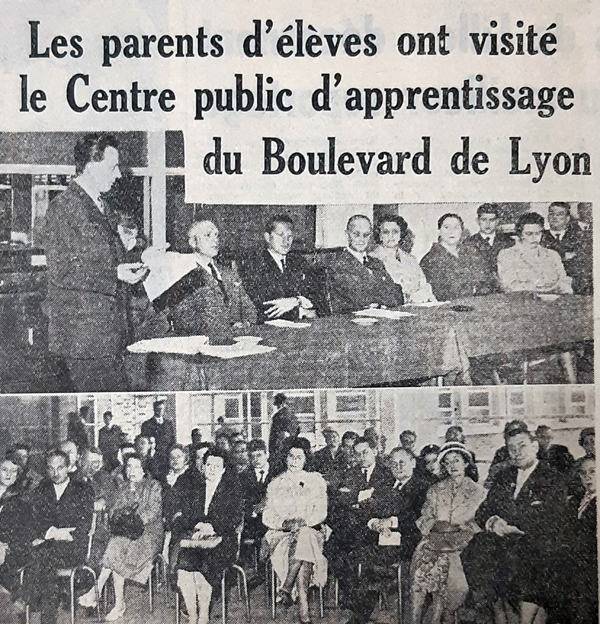

Le centre d’apprentissage du boulevard de Lyon ouvre en 1959. Paul Degryse y accueille les parents d’élèves, pour visiter les locaux flambant neufs.

Quelques années plus tard, à la fin des années 1960, le Centre d’apprentissage change de nom, et devient un C.E.T Collège d’Enseignement Technique. Il dépend ainsi du département.

Dans les années 1960, Paul Degryse édite régulièrement un périodique scolaire « Vers l’Avenir » destiné aux élèves.

En 1970, le Collège compte 417 élèves dont 301 demi-pensionnaires et 116 externes. Il n’y a pas d’examen d’entrée au Collège. Les diplômes obtenus sont le CAP ou le BEP. En cette année 1970, une nouveauté vient compléter les différentes formations techniques : la cellule Gaz qui permet de former une nouvelle pépinière d’ouvriers qualifiés.

Le C.E.T reçoit tous les mardis une centaine d’apprentis coiffeurs qui viennent compléter leur formation et accueille également des sociétés sportives roubaisiennes qui viennent profiter du gymnase.

Le nouveau directeur, Mr Lefebvre, gère également le foyer socio- éducatif du collège ( cours de photo, modelage, ciné club, journal )

à suivre . . .

Remerciements à Jean-François Caron, proviseur, ainsi qu’aux archives municipales.