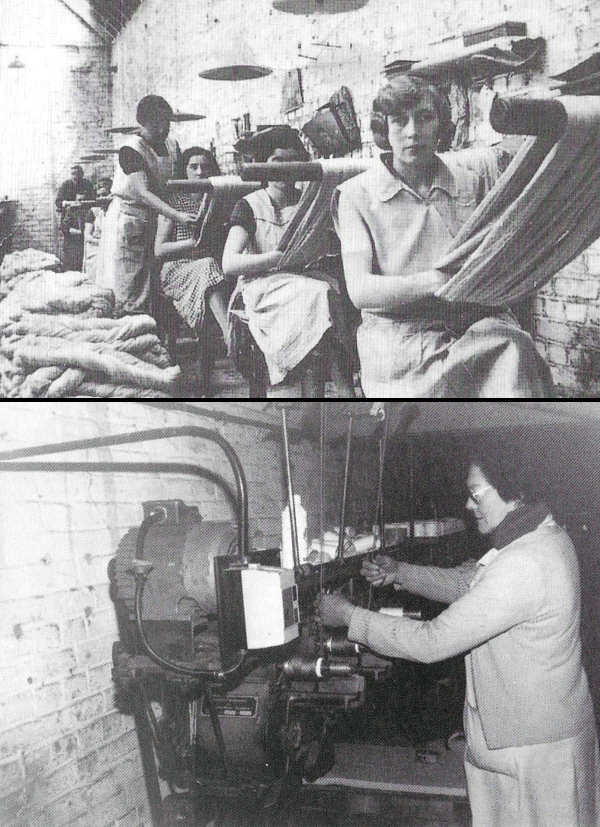

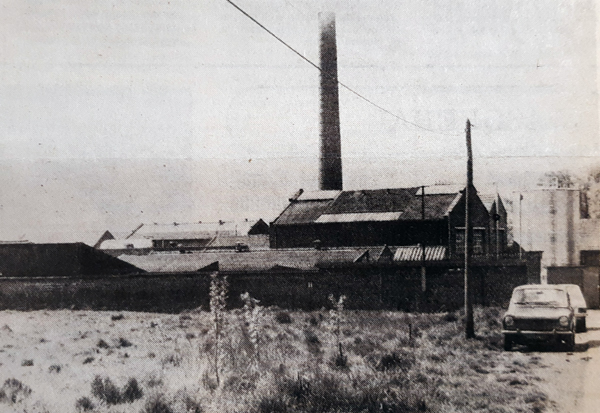

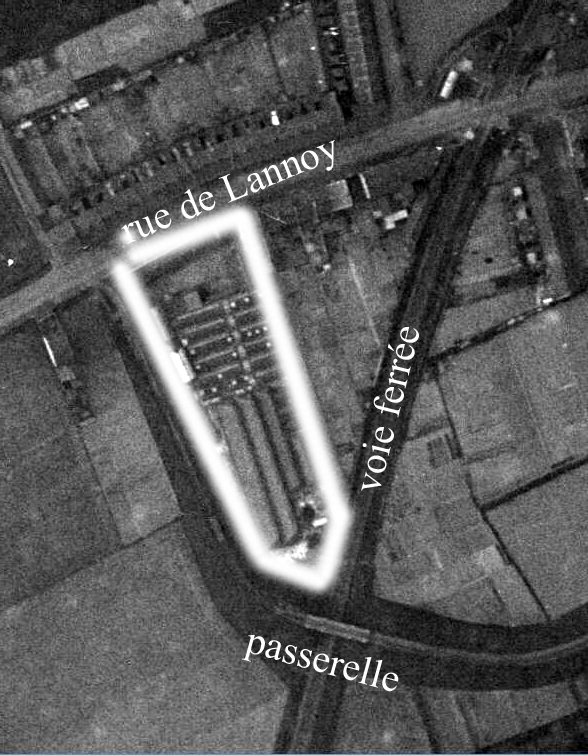

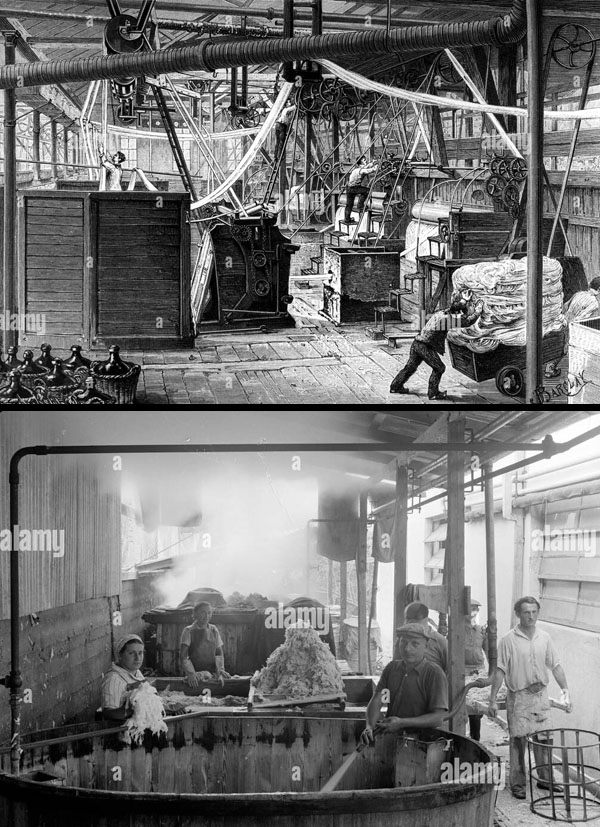

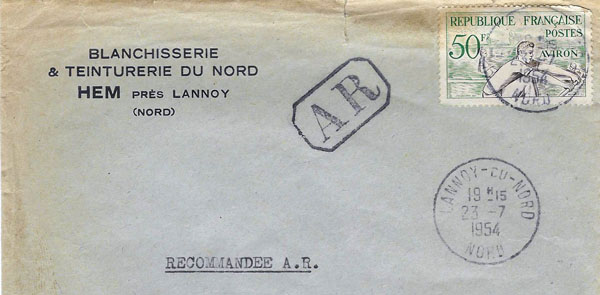

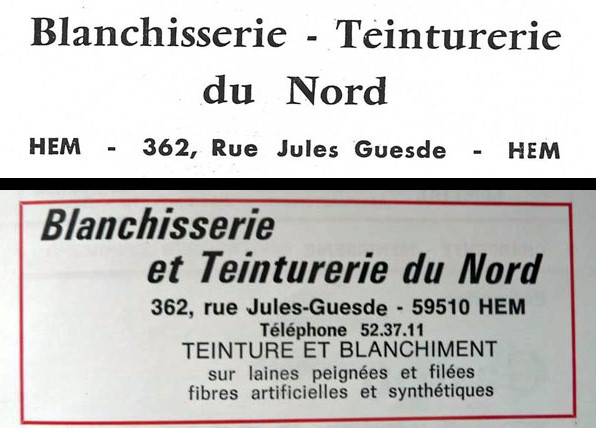

La Blanchisserie Teinturerie du Nord est répertoriée dans l’annuaire téléphonique jusqu’à la moitié des années 1970. Elle exerce son activité sur laines peignées et filées ainsi que sur des fibres artificielles et synthétiques. La vue aérienne de l’entreprise en 1971 est donc l’une des dernières à la représenter en activité.

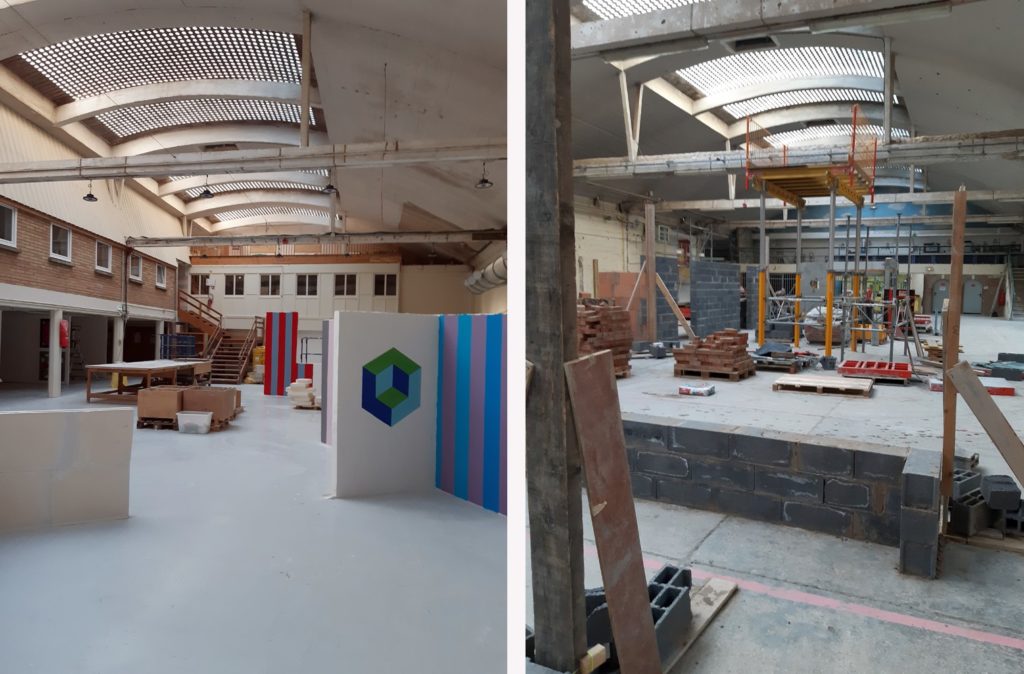

En 1976, soit après presque 50 ans d’existence, l’entreprise, victime de la crise économique, ferme ses portes. Grâce à la volonté d’une quinzaine d’artisans et de l’ancien propriétaire, d’une agence et de la municipalité, le site voit s’implanter une zone artisanale qui est la première à Hem.

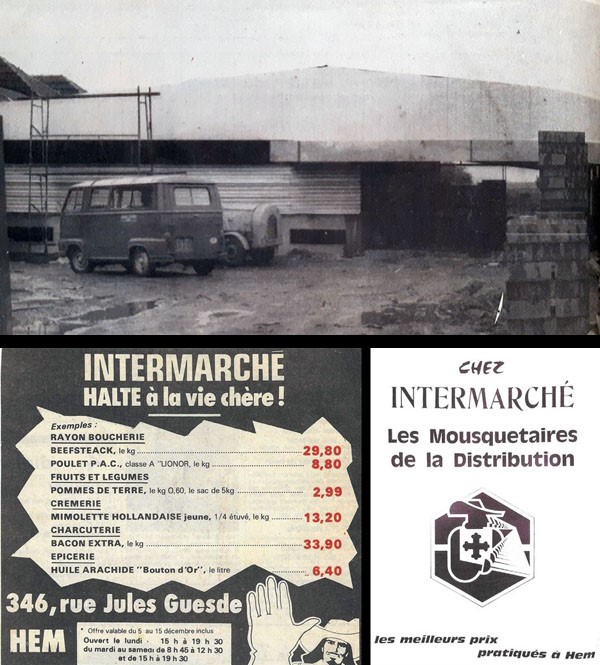

L’ensemble est accompagné d’une supérette au n°346, au coin de la rue Jules Guesde et de la rue des Vosges, qui a pour objectif de desservir le quartier de la Vallée qui commence dans cette rue (perpendiculaire à la rue Jules Guesde), et s’étire jusqu’à la rue de la Vallée.

Dès 1979, un Intermarché est construit au 346, sur une surface de vente de 950 mètres carrés, comprenant alimentation, produits frais, bazar mais aussi un rayon photo. Un parking de 60 places complète l’offre du magasin par ailleurs d’une hauteur modeste et entouré d’un îlot de verdure pour ne pas gâcher l’environnement. Cette implantation doit entraîner la création de 20 emplois.

C’est ainsi que dans les vingt cinq années qui suivent la fermeture de l’entreprise, les habitants voient s’installer sur ce site des représentants de professions très diverses :

-

des entreprises de bâtiment telles que Guelton (chauffage central), Dourdin (électricité générale), Alutherm (menuiserie alu et plastique), Isotherm (isolation technique et phonique), Morival (maçonnerie)

-

des entreprises telles que Best (agencement de bureaux), Buisine (agencement de magasins), Discem (cuisiniste)

-

puis Labbé (électroménager), IBB (imprimerie), Jeanine (studio photo) ou même Laile et Lacuisse (volailler), Hem Modelisme…

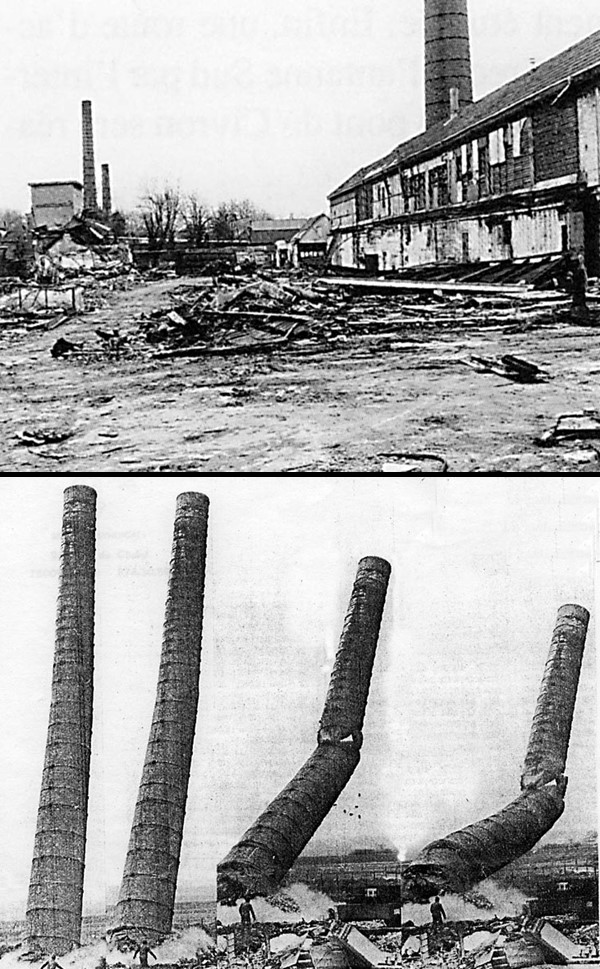

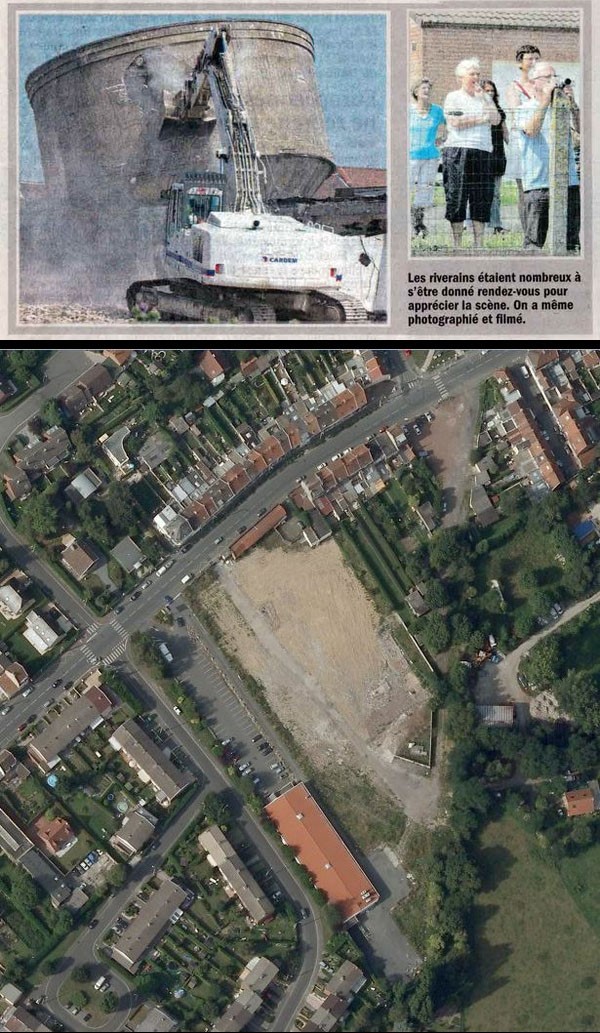

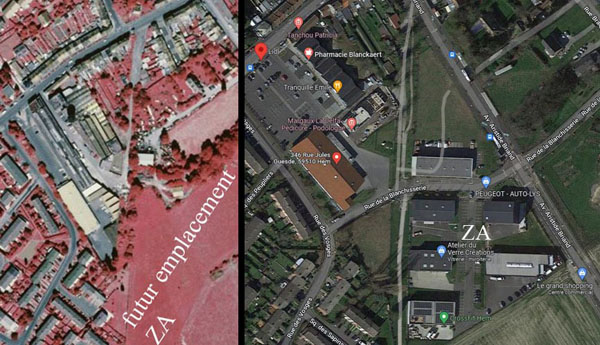

Ce n’est que dans la fin des années 2000 qu’intervient la destruction complète de l’usine, hormis les bâtiments en front à rue, après le rachat du site par la ville. Une future zone commerciale et artisanale, actée par le nouveau POS (Plan d’Occupation des Sols) doit voir le jour sur cet emplacement tout à côté du magasin Lidl qui a remplacé l’ancien Intermarché.

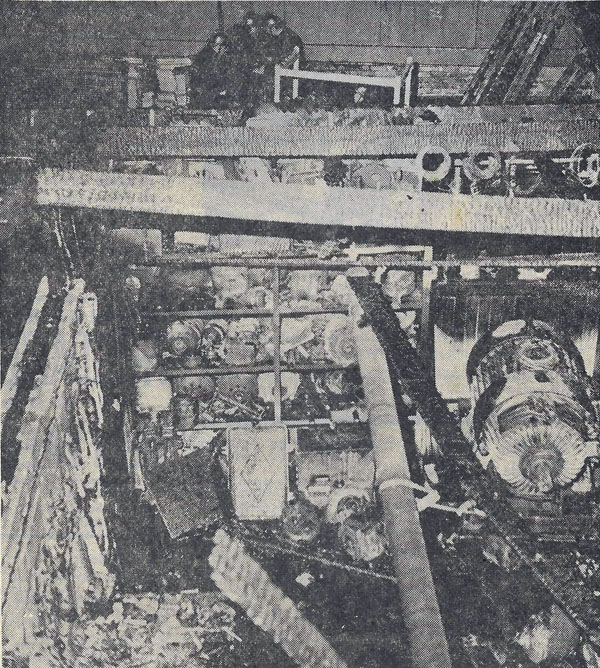

Puis en 2009 intervient la démolition du château d’eau, dernier emblème de la Blanchisserie du Nord, devant le voisinage ébahi : « 3 secondes de Waouah ! après 2 mois de préparation » témoigne le Directeur des Services Techniques de la ville de Hem. Des gravats de l’ancienne usine ont été laissés pour amortir la chute et une pelle de 40 tonnes vient achever la tour.

Après le temps des démolitions, vient le temps des constructions : la rénovation du magasin Lidl, l’aménagement d’une zone artisanale et enfin, 10 ans après la destruction du château d’eau, la sortie de terre d’un nouveau centre commercial de six cellules commerciales pour une surface de 740 mètres carrés.

Ce nouveau centre, situé entre le nouveau Lidl et les reste des bâtiments en front à rue de la blanchisserie, qui accueille des professions médicales, paramédicales et des associations, doit comprendre une pharmacie, une agence bancaire, un magasin de cycles, une opticienne et un café-poussette (concept de petite restauration adapté aux enfants en bas âge).

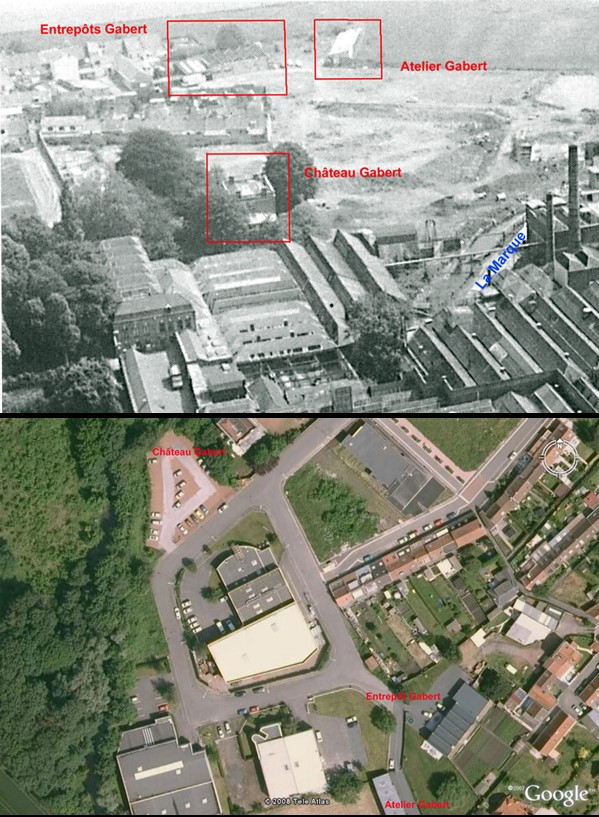

Près d’un siècle plus tard il ne reste donc plus de la Blanchisserie du Nord qu’un bâtiment en front à rue et la vue aérienne de la zone en 1998, soit 20 ans après sa fermeture définitive, en comparaison avec celle qui peut être observée de nos jours n’a plus rien à voir. Il n’en reste pas moins que ce lieu est resté une zone artisanale et commerciale et donc une zone d’emplois pour la ville.

Remerciements à l’association Historihem et à la ville de Hem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leurs ouvrages Hem d’hier et d’aujourd’hui et Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem