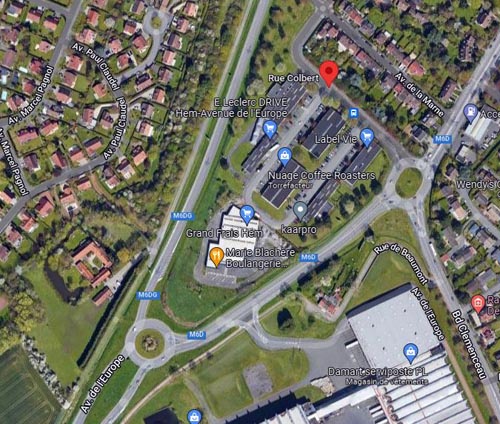

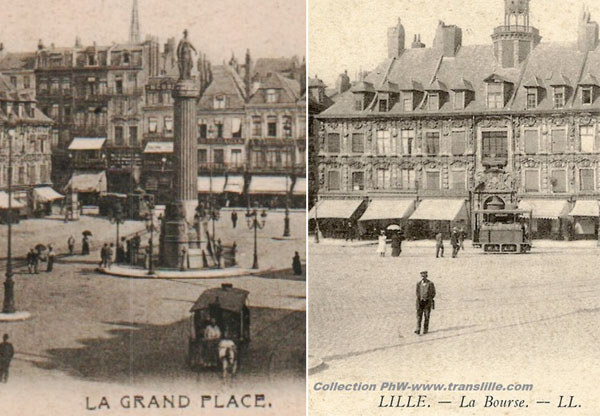

La ligne départementale de tramways F Lille-Roubaix démarre à l’origine de la grand-place de Lille, devant la bourse (celle qu’on appelle aujourd’hui l’ancienne bourse). Les photos qui suivent montrent, la première au premier plan un tram à cheval, et au fond à gauche une locomotive système Franck et une remorque arrivant sur la place en venant de Roubaix, et l’autre une machine de même type manœuvrant devant la bourse. En effet, au terminus, la machine devait emprunter une bretelle pour contourner sa rame de manière à se remettre en tête pour le voyage retour.

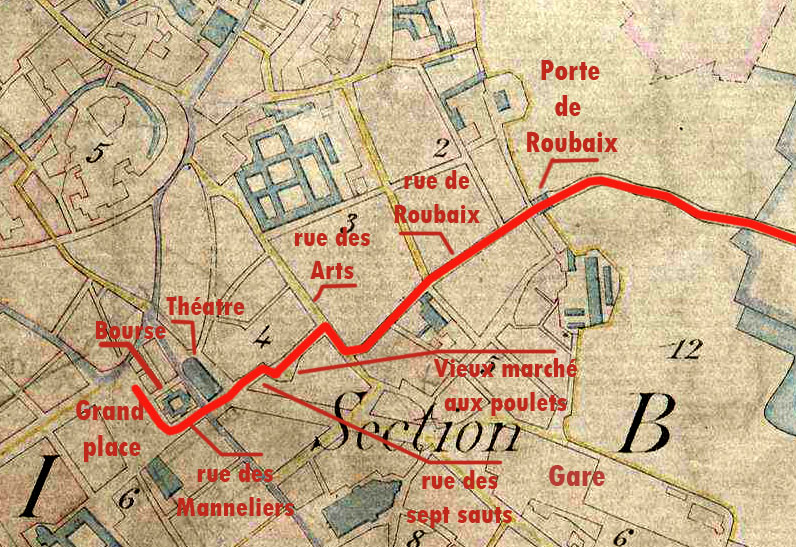

La voie va se diriger vers la porte de Roubaix à travers les rues étroites d’un ancien quartier dont la démolition débute en 1870 avec le percement de la rue Faidherbe entre la place du théatre et la nouvelle place de la gare. Le quartier est bouleversé et la halle échevinale, le Minck (marché aux poissons) et la chapelle des bons fils vont disparaître à cette occasion. Le reste du quartier va subir ultérieurement le percement du boulevard Carnot et l’édification de l’Opéra.

Quittant la grand place, le F emprunte la courte rue des Manneliers qui, dans la deuxième partie du 20ème siècle a été mise en sens unique soit dans un sens, soit dans l’autre selon les époques, ce qui fait que les tramways, à double voie, circulant dans les deux sens, les automobilistes avaient toutes les chances de se trouver face à un tram venant en sens inverse au milieu de la chaussée, ce qui a généré une certaine pagaille pendant des décennies ! Sur la photo des années 50, une motrice 800 venant de Roubaix arrive grand place, prenant la rue des Manneliers à contre-sens.

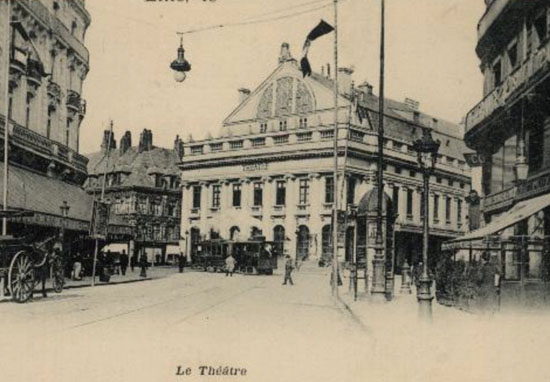

Au sortir de la rue des Manneliers, la ligne passe devant l’ancien théâtre qui va disparaître dans un incendie en 1903, et sera remplacé quelques dizaines de mètres plus loin par l’Opéra que nous connaissons aujourd’hui. La photo suivante, prise depuis la rue Faidherbe, autrefois rue de la Gare, nous montre une rame vapeur en direction de Roubaix devant le théâtre. A gauche de celui-ci, la bourse.

Mais le tramway F laisse à sa droite la rue de la gare pour emprunter tout droit la rue des sept sauts, longue d’à peine 35 mètres. Cette rue des sept sauts va disparaître lors du percement du boulevard Carnot au début du 20ème siècle La photo qui suit date des environs de l’année 1870.

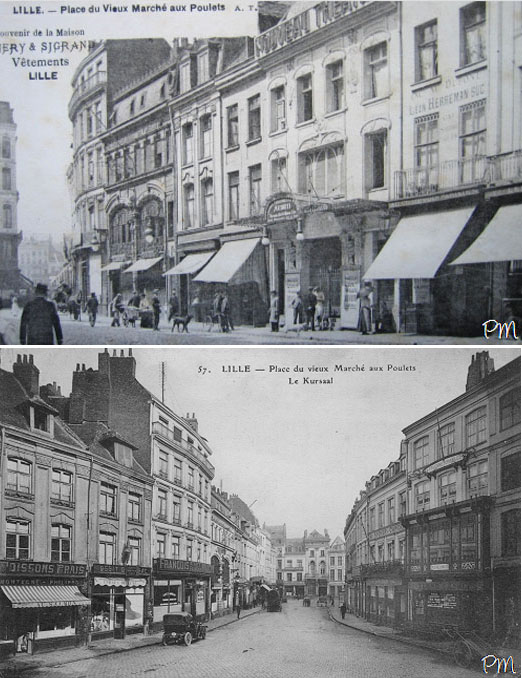

Poursuivant sa route, notre tramway pénètre dans le vieux marché aux poulets qu’il traverse et suit la rue du même nom. Sur la photo qui suit, on aperçoit au fond la grand place. L’autre vue est prise en sens inverse avec, au fond, la rue des arts.

La voie parvient ensuite à la rue des arts dans laquelle elle tourne à droite pour un parcours de quelques mètres. Cette rue existe encore aujourd’hui. On y trouvait la quincaillerie Trenois, qui, encore dans les années 70 avait gardé son aspect d’antan avec ses rayonnages et les bureaux hauts en chêne usé par les années d’utilisation, des employés.

La ligne prend à gauche la rue de Roubaix qui existe toujours elle aussi et conduit encore vers jusqu’à la porte homonyme sous les voûtes de laquelle passe le tramway. La photo, prise après des destructions de la première guerre, nous montre l’étroite rue de Roubaix.

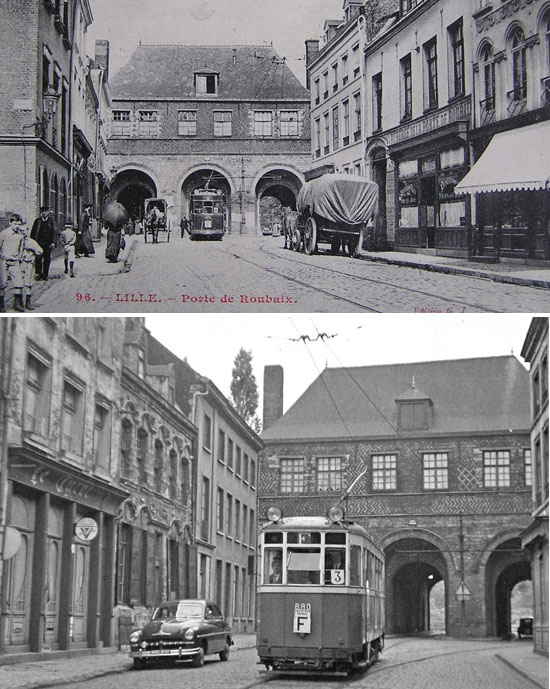

Les portes fortifiées étaient alors les seuls endroits où le franchissement des fortifications était possible. Pour des raisons de sécurité, elles n’offraient qu’un passage étroit. A l’occasion de la création de la ligne, on ouvre deux arches supplémentaires dans cette porte, datant du début du 17ème siècle. La photo la montre avant ces travaux. Elle portait également le nom de porte Saint Maurice.

Aujourd’hui, la porte de Roubaix a conservé autour d’elle quelques maisons d’époque bien restaurées et débarrassées des enduits « modernes ». La voie unique se dédouble pour passer sous la porte de Roubaix. Sur la photo du bas, on remarque une Simca « Vedette » à moteur 8 cylindres, premier version de 1950 au dos rond, alors que la motrice 880 pénètre dans Lille intra muros.

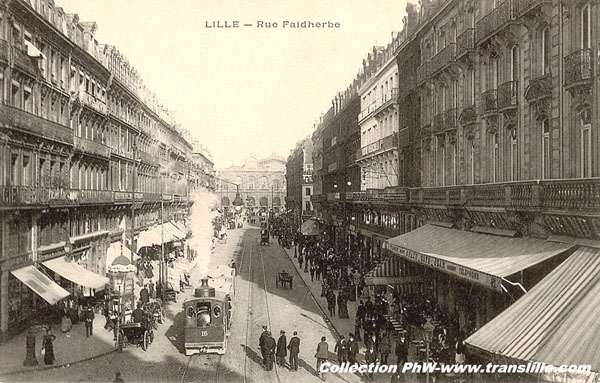

Dans les dernières années du siècle, le tracé est modifié et la ligne emprunte la rue Faidherbe en direction de la gare. Ici la locomotive 16 et sa remorque, venant de Roubaix, est proche de son terminus. Au fond, la gare.

Les rames prennent à gauche, avant d’arriver à la gare, à hauteur de la rue des pont de Comines et traversent la place des Reignaux. Sur la deuxième photo à droite, un magnifique cabriolet traction stationne derrière une 202, et à gauche on remarque une Renault des années 20 qui stationne derrière une charrette à bras.

La voie rattrape ensuite la rue de Roubaix par l’ancienne rue de la Quenelle et poursuit sa route comme auparavant.

Remerciements aux sites cités en légende, TransLille, Lille d’Antan, Gallica, ainsi que les archives départementales.

A suivre …