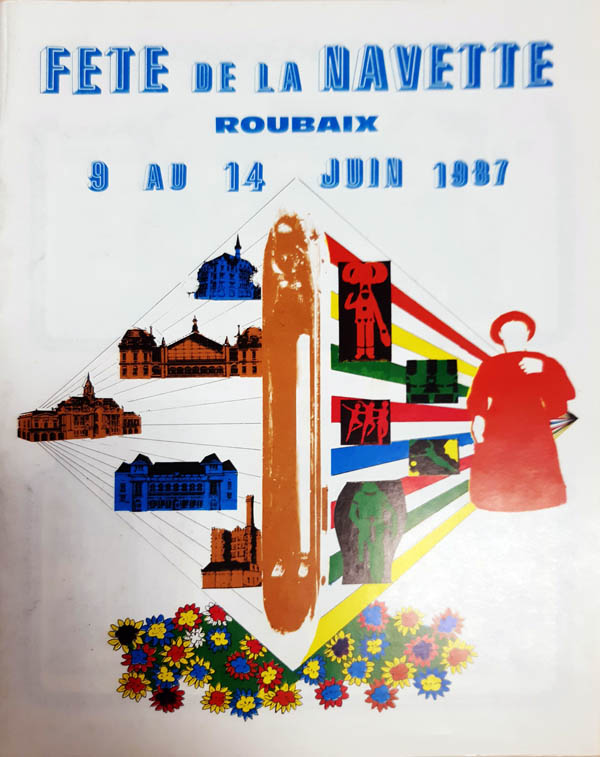

Du 9 au 14 juin 1987, la municipalité roubaisienne organise une première fête de la « navette », vaste fête populaire, accessible à tous, et permettant la participation de nombreuses associations de l’agglomération. Le nom choisi pour cette nouvelle fête est celui d’un emblème roubaisien :

« dans le métier à tisser, instrument formé d’une pièce de bois, d’os, de métal, pointue aux extrémités et renfermant la bobine de trame, qui se déplace de la longueur de la duite en un mouvement alternatif », selon la définition du Petit Robert. Quel meilleur nom aurait on pu donner à cette nouvelle fête de l’ancienne « capitale du textile » ?

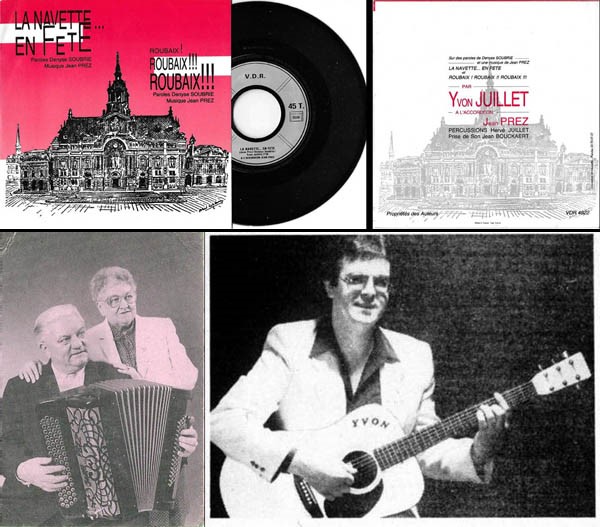

Pour l’occasion 2 auteurs roubaisiens bien connus : Denyse Soubrie (pour les paroles) et Jean Prez (pour la musique) réalisent un 45 tours au rythme trépidant interprété par Jean Prez avec l’apport d’Yvon Juillet à l’accordéon. Sur la 1ère face on trouve « la navette en fête » :

« Chantez aujourd’hui c’est la fête,

la fête de la navette,

elle est jolie ma chansonnette,

on l’a tous dans la tête.

C’est aujourd’hui journée de liesse,

et la foule dans l’allégresse,

au son d’un orchestre musette,

fêtera la navette »

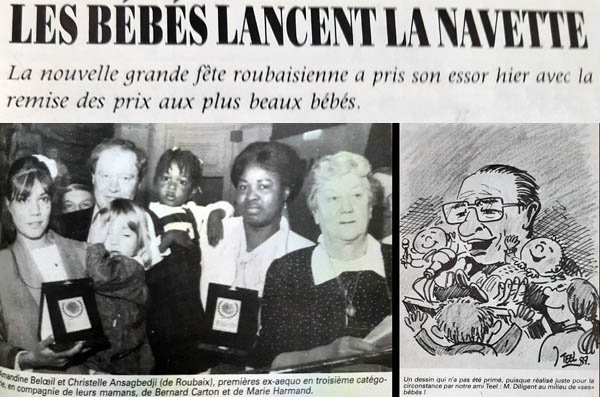

Le coup d’envoi a lieu le 06 juin, dans la prestigieuse salle Pierre de Roubaix de la mairie, par la remise des prix aux lauréats de divers concours : photo, dessin, plus beau bébé. Les œuvres, photos et dessins, y restent quant à elle exposées jusqu’au 14 juin, date de clôture des festivités.

Une pluie de cadeaux s’abat sur les bambins et leurs mamans, les premiers de chaque catégorie recevant de surcroit la plaquette du Conseil Général des mains de Bernard Carton, son vice-président. Quand au sénateur maire de Roubaix, André Diligent, il tient à dire « son plaisir de voir un tel concours, que l’on disait dépassé, retrouver une nouvelle jeunesse.

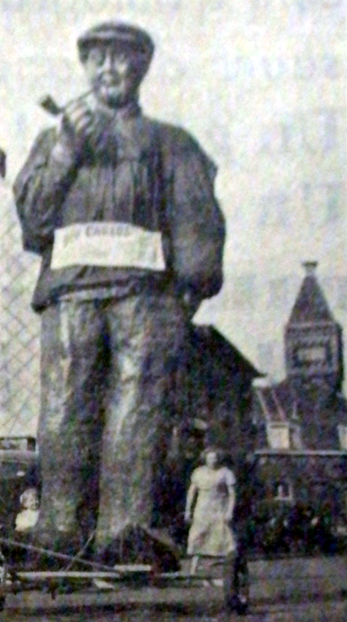

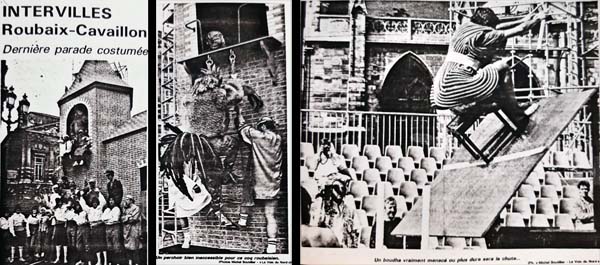

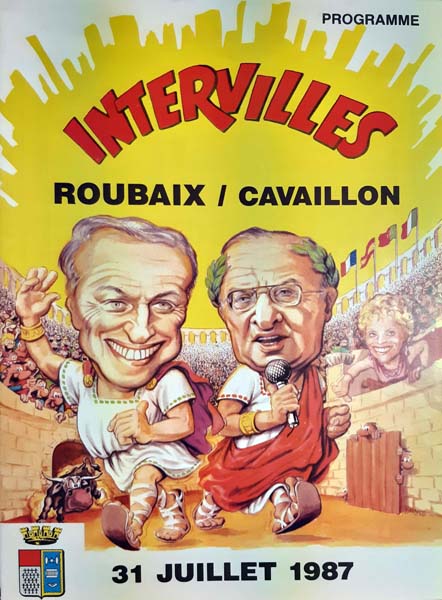

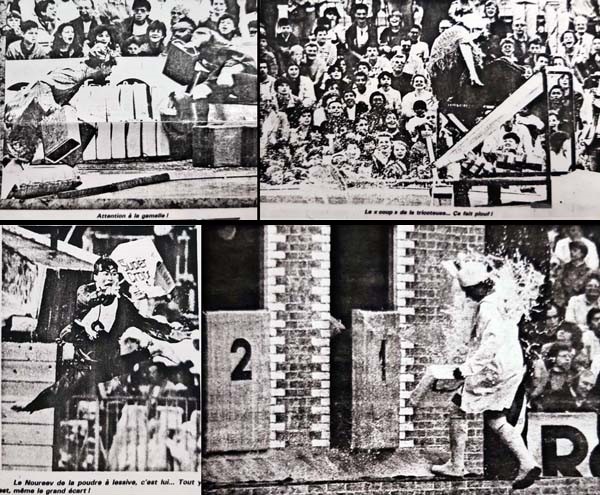

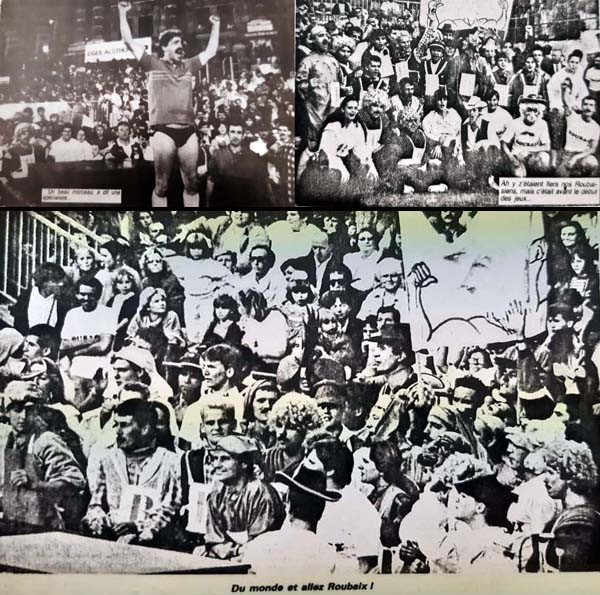

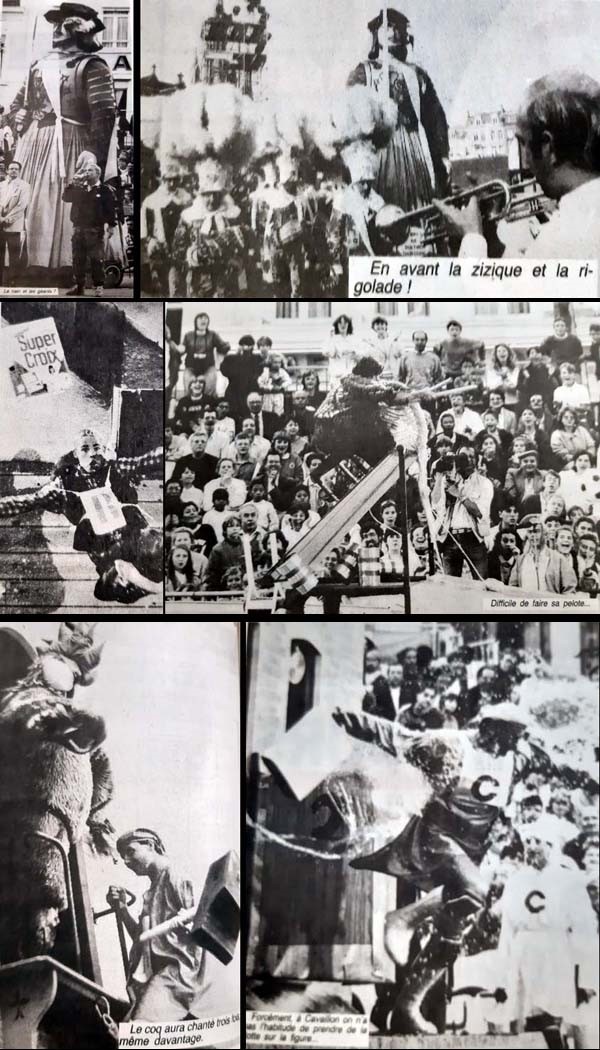

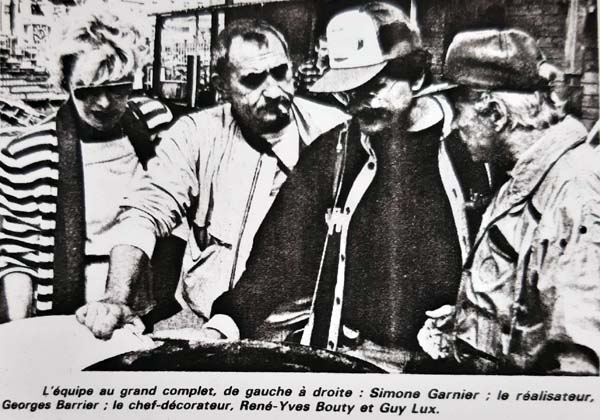

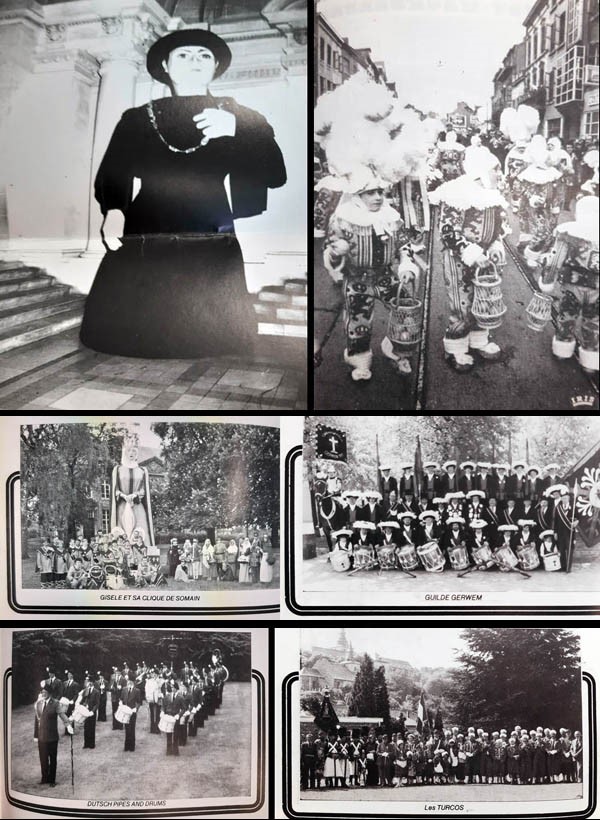

Pour le programme, la municipalité a vu grand : un podium sur la Grand Place, pour des démonstrations de danse, des clowns, des magiciens, des musiciens, un concours de chant, des orchestres, mais aussi des manèges, structures gonflables et stands de confiserie, des fanfares, des sociétés musicales, des défilés avec chars et géants à grosse tête et des spectacles de marionnettes.

Dès le 1er jour Jumbo Fun, l’éléphant gonflable de 5 mètres de haut accueille les enfants qui se baignent dans les balles de son estomac. Le lâcher de ballons organisé par Kiabi emporte les cartons bleus et blancs sur lesquels figurent leurs adresses et chacun espère que c’est le sien qui ira le plus loin.

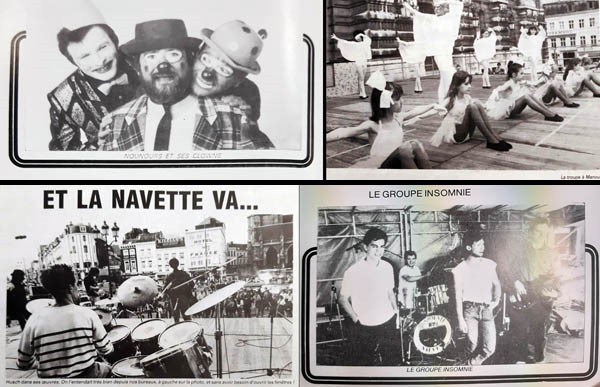

Sur le podium Nounours et ses clowns assurent les entractes, les fantômes d’Ecosse prennent le relais des danseurs de Manou, et l’Association Visages en fête maquille les enfants qui le souhaitent, avant de laisser place dans la soirée aux différents groupes de musique : Husch, Joël Matysiak, Bâton Rouge, Dynam’s et Insomnie.

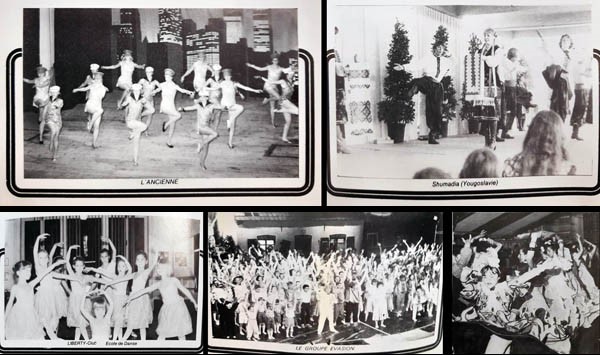

Le week-end de clôture est le point d’orgue de la fête et le programme est à la hauteur : le samedi commence avec l’aubade aux mariés par l’orchestre Musette Duo, puis sur le podium : Bambou, le Liberty Club de Roubaix, le groupe yougoslave Shumadia, le groupe de la maison d’Espagne, Essence d’Andalousie, l’Ancienne, les enfants du Massif Central, le Grupo Folclorico Portugues et le groupe Evasion avant le grand bal de l’orchestre Les Leaders.

En parallèle, toute la journée une exposition vente de produits régionaux se déroule dans la salle Pierre de Roubaix à l’Hôtel de Ville : bières, gaufres, fromages, confiseries, alcools, confitures, chocolats fins, plats traiteur, linge de table et de maison et vêtements imprimés, sans oublier bien sûr une exposition de navettes et de pendules anciennes.

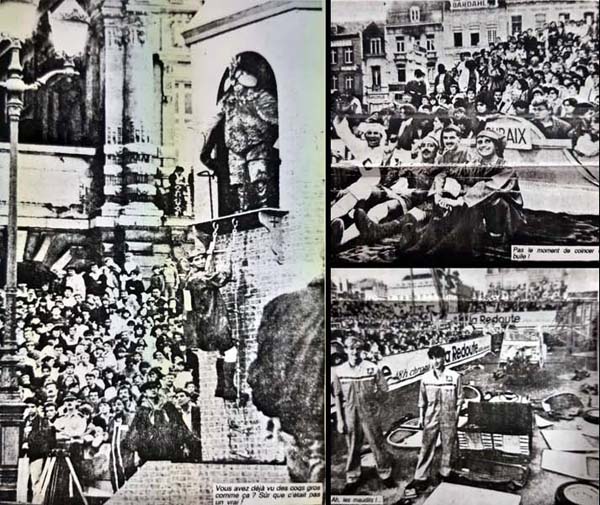

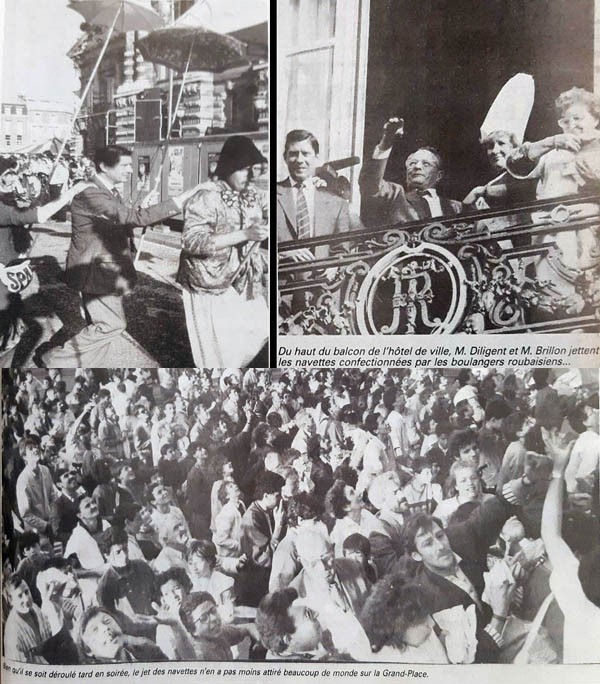

Le dimanche est le jour du défilé carnavalesque qui part du carrefour Gounod pour rejoindre la Grand Place, avec ses géants, ses chars et ses Gilles, ainsi que ses fanfares, avant un lâcher de navettes (petits gâteaux ) du haut de l’Hôtel de Ville, avec le concours du Syndicat des Boulangers de Roubaix. Par ailleurs dès l’après-midi, sur le podium se succèdent : l’Orphéon Jazz Band, les Joyeux Bituriers et le groupe folklorique de la jeunesse polonaise.

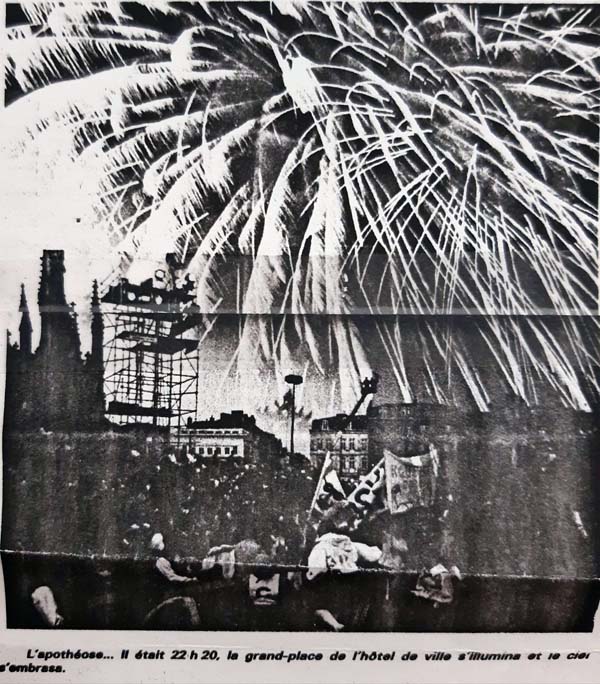

Si le temps n’est pas toujours au rendez-vous, puisqu’il pleut des cordes la plupart du temps, et si, de ce fait, la foule n’est pas aussi nombreuse et enthousiaste qu’attendu, le dernier dimanche fait le plein, en partie grâce au soleil. Le final est donc une réussite et la fête bat alors vraiment son plein.

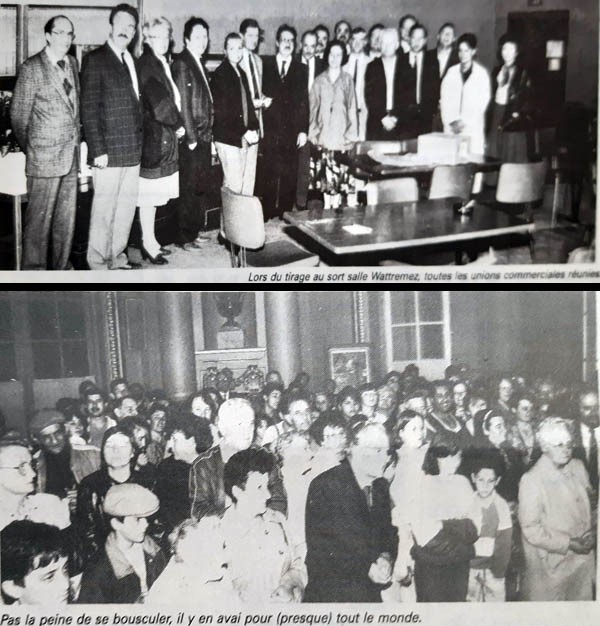

En 1988, entre le 4 et le 19 juin se déroule d’abord une grande tombola à l’échelle de la commune avec le concours de la quasi totalité des commerçants roubaisiens. Le tirage au sort des gagnants a lieu à la salle Watremez et 36.000F de lots et bons d’achat sont distribués, ainsi qu’un total de plus de 600 couplés gagnants à toucher dans les PMU de la ville, au cours d’une petite réception organisée dans le salon d’honneur de la mairie.

Si la première fête, en 1987, a permis « d’essuyer les plâtres », l’année suivante c’est gagné : Roubaix tient sa grande fête populaire et les quartiers, tout comme le centre en profitent. Cette fois, forte de la leçon de l’année précédente, la municipalité dresse un chapiteau à côté de l’Hôtel de Ville, pour le week-end, au cas où…

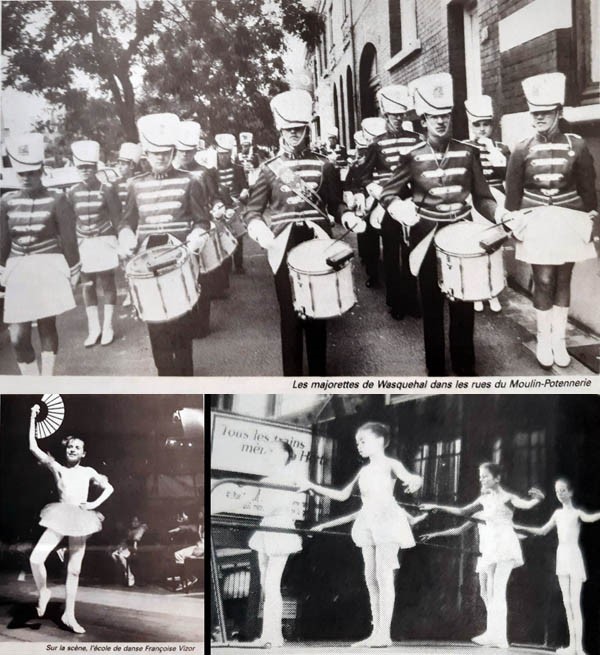

C’est l’Orphéon Jazz Band qui lance les festivités le vendredi soir sous le chapiteau. Puis le samedi c’est le tour de l’illusionniste Jean Frédéric puis Bambou ouvre la danse sur des rythmes africains avant de laisser la place à de la danse classique et moderne par les élèves de l’école Françoise Vizor du Boulevard de Cambrai. Pendant ce temps des groupes costumés défilent dans le quartier du Moulin-Potennerie.

Enfin le dimanche, la musique de la FAL (Fédération des Amicales Laïques) anime un concert apéritif en fin de matinée, avant de laisser la place au spectacle Grain de Folie (parodies burlesques) et au groupe Czardas. Puis le grand cortège carnavalesque constitué d’une trentaine de groupes, chars, sociétés musicales et attractions, part de la place du Travail jusqu’à la Grand Place où la fête se termine par le désormais traditionnel jet de navettes depuis la mairie.

L’adjoint au maire de Roubaix Mr Brillon a droit à un tour de piste devant les tribunes officielles, invité dans la sarabande par un groupe de joyeux lurons puis donne de sa personne en compagnie du sénateur maire André Diligent depuis la tribune lors du lancer de navettes attendu avec impatience par la foule en cette fin de journée riche en attractions diverses.

A suivre…

Remerciements aux archives municipales de Roubaix