Poursuivant notre voyage en venant de Lille, nous venons de traverser le pont du Lion d’Or et nous nous trouvons à Mons pour suivre la ligne départementale de tramways exploitée par la compagnie des tramways Électriques de Lille et de sa Banlieue (TELB) désignée par la compagnie par la lettre F.

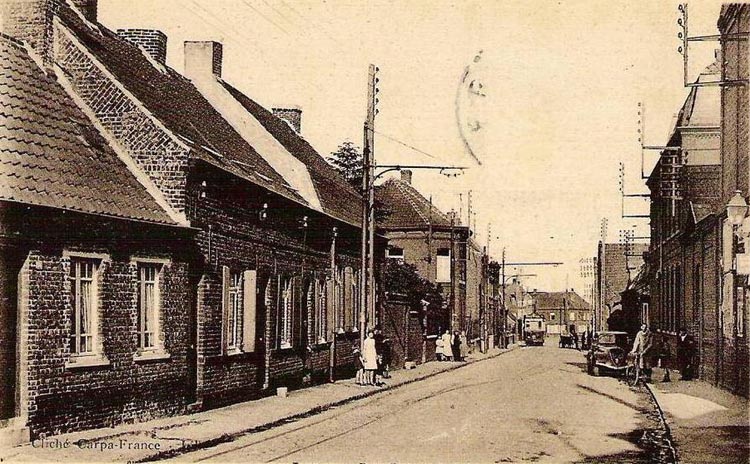

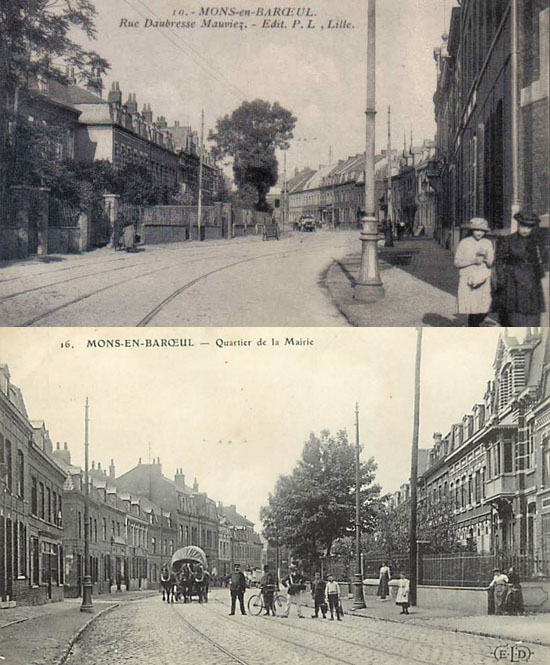

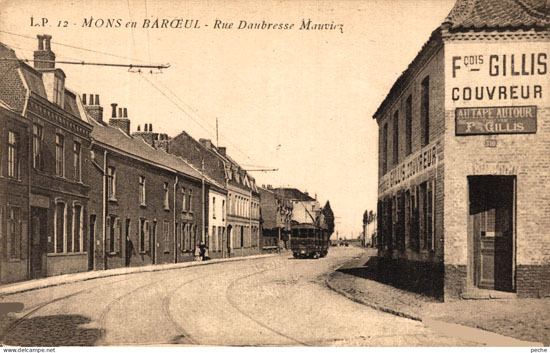

La ligne va suivre la route départementale 14, la rue de Roubaix qui prend, dans les années 20 le nom de rue Daubresse Mauviez, puis est renommée rue du Général De Gaulle après la guerre. Cette rue va nous mener à Flers, où elle prendra le nom de rue Jean Jaurès.

Les premières constructions de la rue ont été rasées lors du percement de la voie rapide urbaine en 1975. Juste après la voie rapide se trouvait à droite le château blanc qui, selon Alain Cadet dans le site « Portraits Croisés », appartenait à la famille Kauffman. Il était situé au coin de l’avenue Emile Zola qui, modeste à l’époque, a pris depuis une ampleur considérable. A droite sur la photo cette avenue.

Le château a disparu du début des années 1960 sous l’impulsion de l’architecte-urbaniste Henri Chomette qui a remodelé le quartier.

En face, les grilles du château Vandorpe, un papetier Lillois, dénommé aujourd’hui le parc des Franciscaines. La maison au deuxième plan existe toujours.

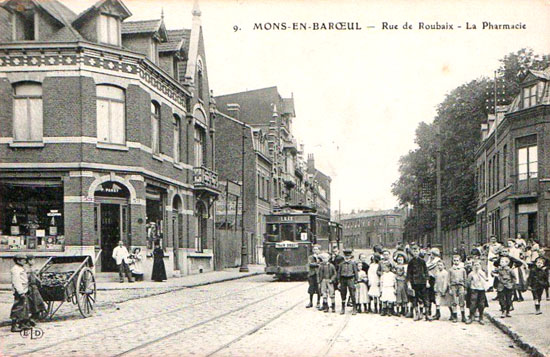

Nous arrivons ensuite à hauteur de l’actuelle avenue de la Sablière. Sur le coin, au numéro 55, était la pharmacie Parsy suffisamment importante alors pour attirer les photographes. Aujourd’hui, elle a fait place à une société immobilière. La photo est prise en direction de Roubaix, d’où provient le tram que nous voyons venir en tractant une remorque. A gauche la rue de la Sablière, à droite la rue Mirabeau et l’estaminet Castille.

Nous constatons que, dans la traversée de Mons, la ligne est constamment à double voie.

Juste après le carrefour, nous remarquons une rangée de très belles maisons qui existent encore de nos jours aux numéros 71 à 75. La vue est prise en direction de Lille

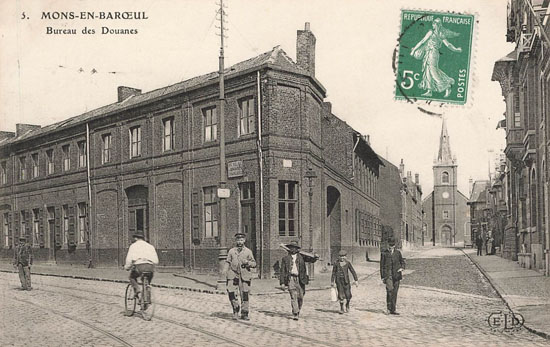

Une quarantaine de mètres plus loin vers Roubaix, au coin de la rue Rollin qui mène à l’église, on passait devant le bâtiment des douanes, une construction pas très jolie dans cette rue autrement bordée de bien belles maisons. La douane a disparu, remplacée aujourd’hui par le monument aux morts et son square.

Avançant encore vers Roubaix, la ligne laisse à droite la poste, construite en 1932 en style arts Déco aux numéros 92-94. Elle sera touchée par les bombardements lors de la deuxième guerre. Aujourd’hui lui manque le premier étage sur la moitié de sa longueur. On voit qu’à l’époque de la photo, au deuxième plan à droite, la douane a déjà disparu.

Aussitôt passée la poste, la route fait une courbe assez prononcée vers la droite. Cette courbe est remplacée aujourd’hui par un rond-point.

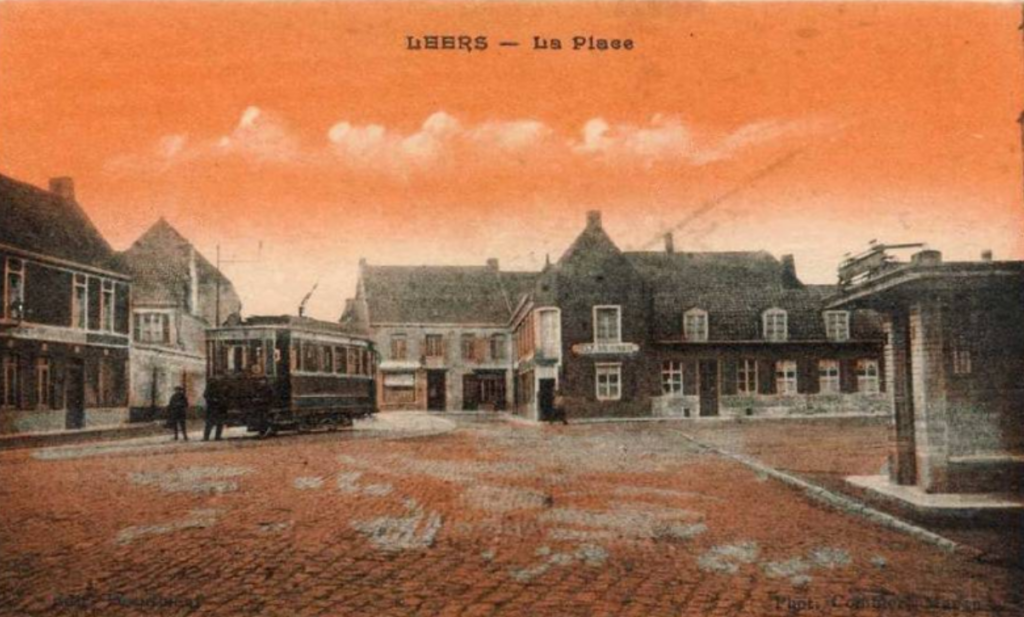

Aussitôt après, nous nous trouvons dans le centre, avec la mairie, située à droite. Cette zone est restée très commerçante aujourd’hui, même si la mairie s’est déplacée.

Pourtant, lorsqu’on regarde sur le trottoir d’en face, on rencontre de belles demeures bourgeoises et résidentielles comme l’attestent les deux photos suivantes, prises dans des direction opposées, la première vers Roubaix, l’autre vers Lille.

Deux cent mètres plus loin, la photo suivante, prise en direction de Lille, nous montre une rame vapeur qui s’éloigne dans un environnement campagnard ; les constructions s’espacent. Il est difficile de déchiffrer le nom de ce qui semble être un débit de boissons sur la gauche.

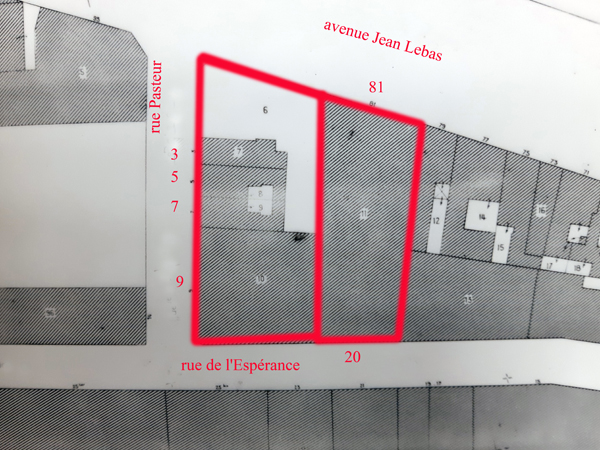

Encore une centaine de mètres et la ligne longe des rangées de belles façades qui existent toujours et sont aujourd’hui magnifiquement restaurées. Le dernier bâtiment au premier plan à droite porte le numéro 162. A gauche l’entrée de la rue Pasteur. La photo est prise en direction de Roubaix.

Au bout de la ligne droite, la route départementale aborde deux courbes prononcées qui forment un « S » Là, un café barre la route et l’oblige à un virage sur la gauche. C’est le « Trocadéro », qui a donné son nom au quartier. Ce débit de boisson sera démoli dans les années 1960. Nous sommes tournés vers Roubaix.

Passée la première courbe, la branche intermédiaire du S représente à peine une centaine de mètres avant le virage à droite qui permettra de reprendre la bonne direction. Au premier plan à droite la façade du « Trocadéro ». Au fond et venant vers nous, un tram se dirige vers Lille, suivi d’une voiture à chevaux.

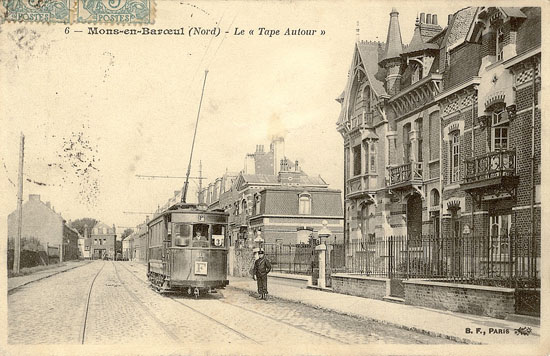

La photo suivante nous montre cette seconde courbe négociée par une rame à destination de Lille. Elle est légendée « Le Tape Autour ». Cette expression viendrait de la brasserie de Charles Delattre dite « brasserie du tape autour », dont les tonneliers frappaient pour enfoncer les cercles sur les tonneaux. Cette brasserie était située à peu de distance après la courbe et sur la gauche.

La photo suivante est prise en sens inverse. Nous sommes après le « S » dont nous apercevons la deuxième courbe au fond. Remarquez les belles maisons sur la droite, devant lesquelles une motrice à l’arrêt pose pour le photographe.

Retournons-nous vers Roubaix pour constater que la zone après la courbe se trouve à la limite de la campagne qui sépare Mons de Flers, vers où se dirige la rame…

Cette courbe a aujourd’hui disparu, de même que toutes les constructions qu’on voit sur la photo, remplacées par un vaste rond-point précédant une zone d’activités aux constructions récentes.

A suivre…