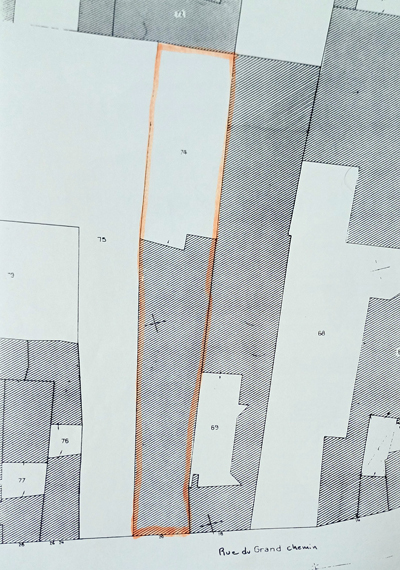

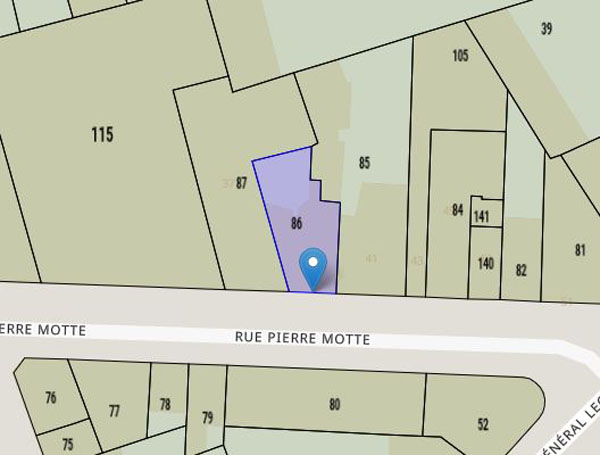

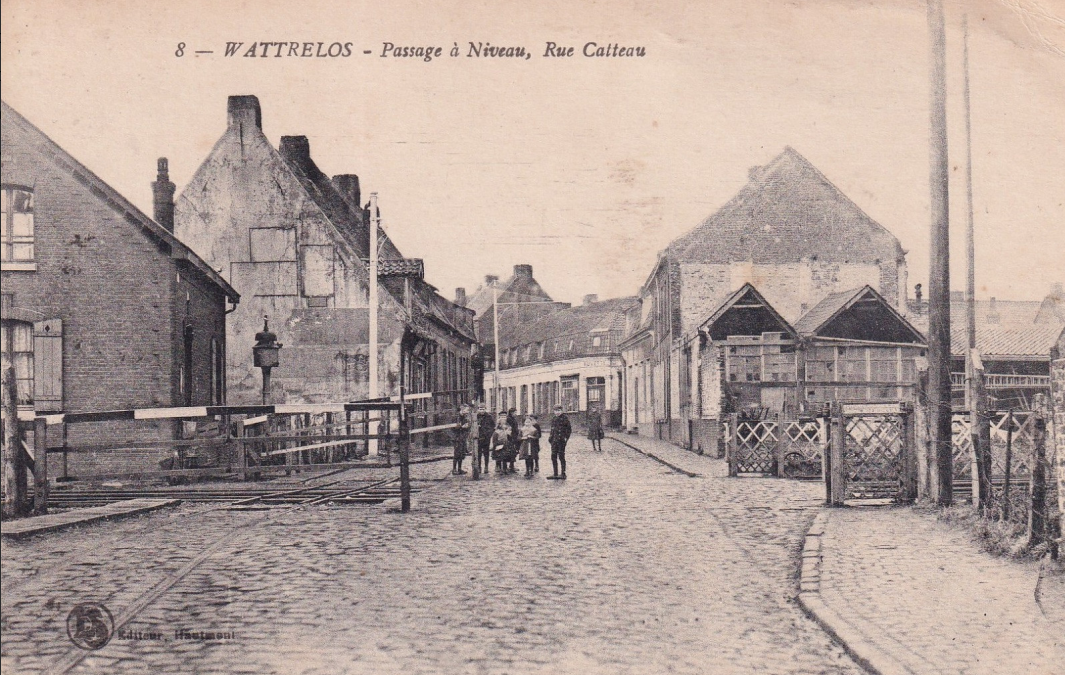

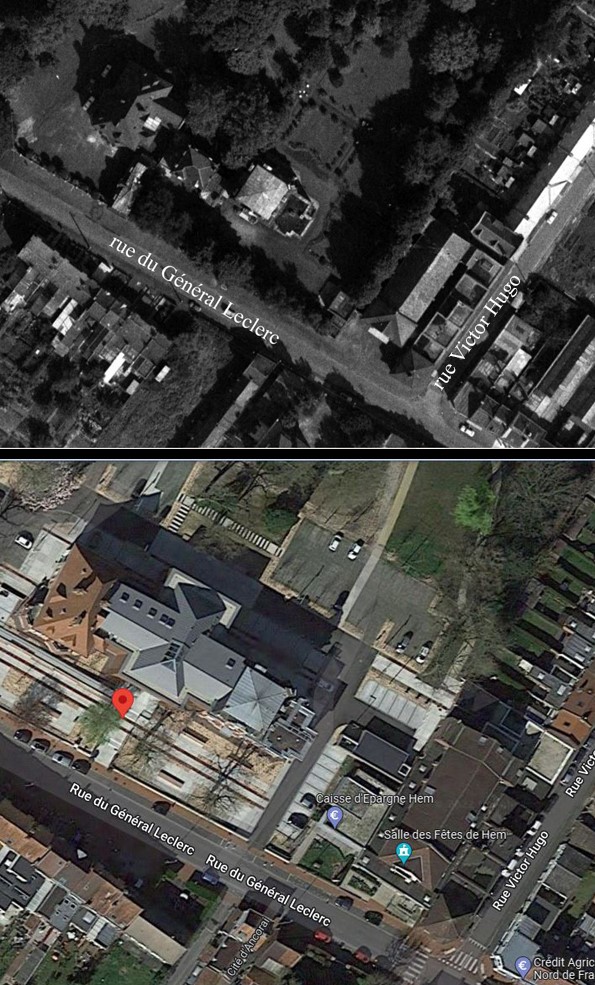

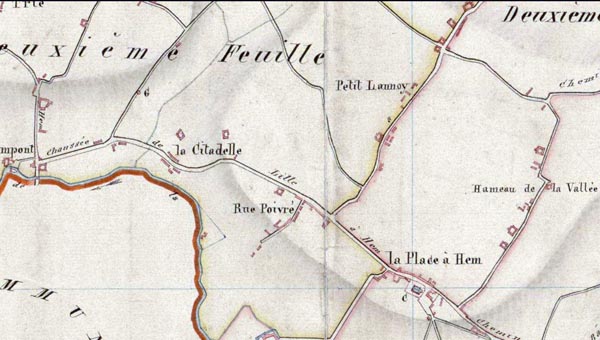

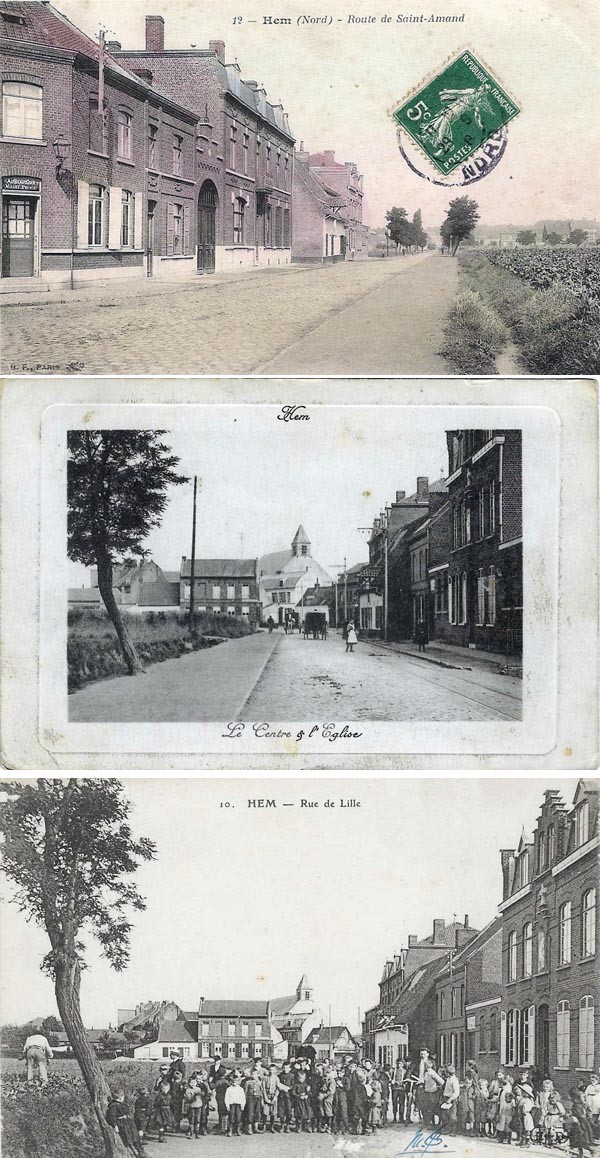

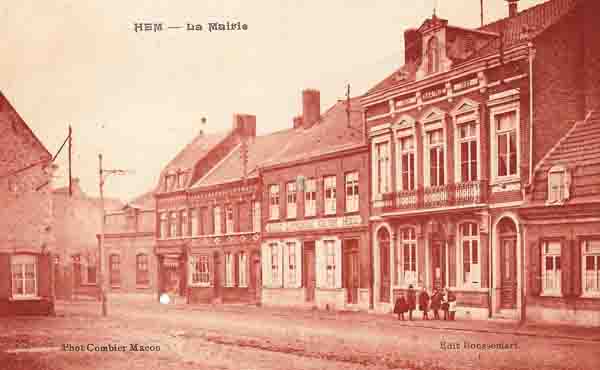

Au 17ème siècle cette rue, qui joint actuellement la rue Jules Guesde à la Place de la République, n’est qu’une portion d’un simple sentier de terre, impraticable en hiver, permettant le passage des brouettes dont les ouvriers hémois se servent pour porter à Roubaix les pièces de tissus qu’ils ont fabriquées dans leur maisons « à l’otil ». Deux siècles plus tard, elle figure sur le plan cadastral comme une partie de la chaussée de Lille à Hem.

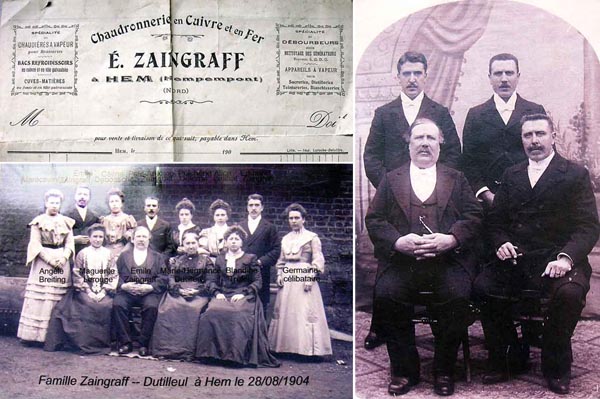

A la fin du 19ème siècle elle est éclairée par des becs de gaz. C’est le sieur Zaingraff qui obtient la concession pour éclairer 4 mois par an de 17h à 23h et se charge de l’entretien des lanternes, de l’allumage et de l’extinction. Peu après, la rue faisant partie d’une route départementale, sa largeur est portée à 11 mètres. Elle prend alors le nom de route de Saint Amand puis, en 1928, elle prend celui du Docteur Coubronne, une personnalité hémoise décédée en 1923. (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site).

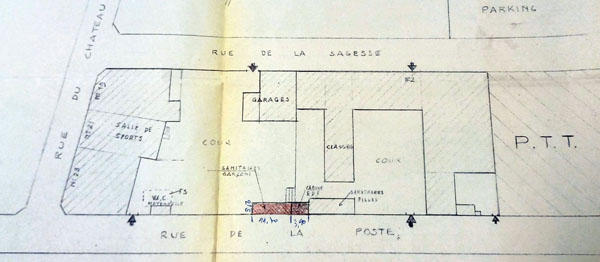

L’école Notre Dame de Lourdes y est construite dès le début du 20ème siècle.(sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site). Puis, bien que cette route reliant le centre ville au carrefour d’ Hem Bifur soit encore bordée de champs des 2 côtés dans les années 1930, elle est ensuite très vite riche en commerces et activités de toutes sortes. Le docteur Léon Célestin Coubronne y exerce durant 50 ans au n°59 de la rue tandis que sa voisine du n°61 Rosalie Mulliez est couturière. (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site).

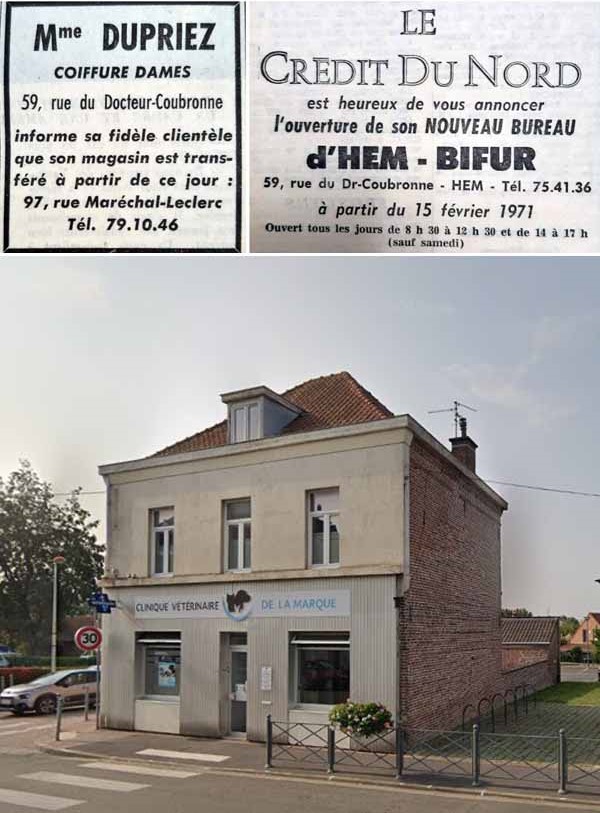

Mme Dupriez y installe ensuite brièvement un salon de coiffure pour dames dans les années 1960, avant de déménager rue du Maréchal Leclerc. Puis les années 1970 voient une agence bancaire y emménager à savoir le Crédit du Nord qui y reste durant une vingtaine d’année avant de céder la place à la clinique vétérinaire du docteur Delforge devenue ensuite Clinique Vétérinaire de la Marque.

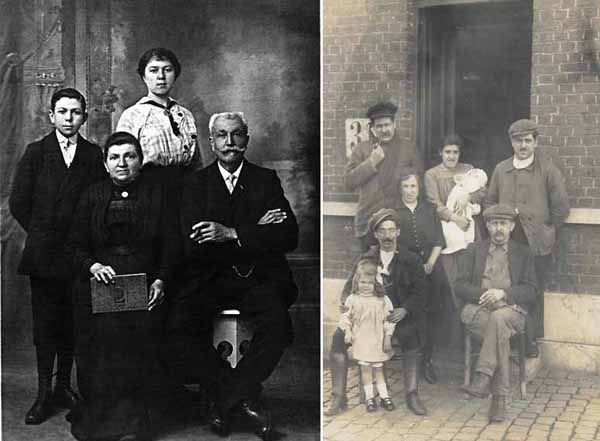

L’estaminet Au beau coin y est installé au n°15, à l’angle de la rue Jules Ferry, et tenu par Lucien Mulliez et Félicie Prévost. Le couple, marié à Lannoy en 1885, a 3 enfants : Blanche-Marie, Jules et Raymond. Ils tiennent l’établissement durant plusieurs années et Lucien décède à l’hospice de Bondues en 1942. Comme souvent l’estaminet abritera ensuite également un réparateur de cycles. Depuis longtemps le bâtiment est revenu à usage d’habitation mais l’on distingue encore sur les briques de la façade rue Coubronne l’ancienne enseigne : Au beau coin.

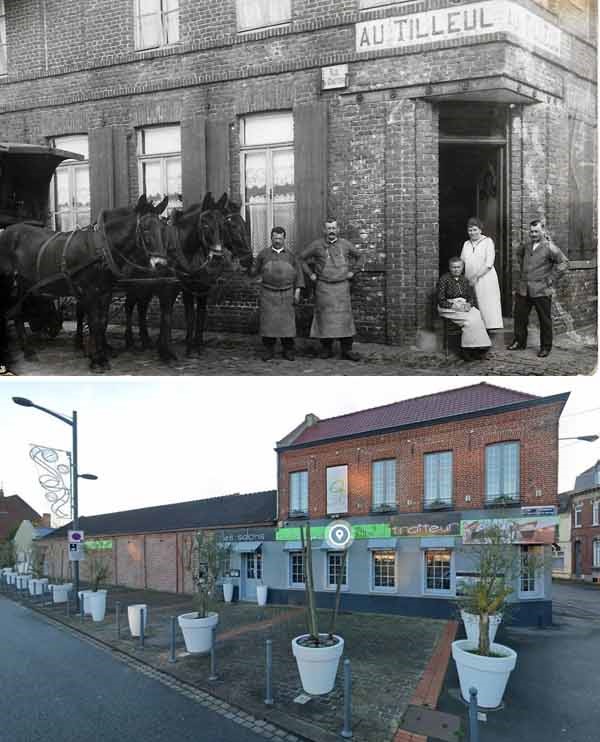

Presqu’en face, c’est Jean-Louis Briffaut qui ouvre un café à l’angle de la rue du Cimetière (actuelle rue du 06 juin 1944) et de la route de Saint-Amand (actuelle rue du Docteur Coubronne) à Hem en 1863. L’établissement à l’enseigne « Au Tilleul » est repris en 1874 par Rosalie Jouveneau. Par la suite il deviendra l’Auberge du Tilleul. (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site).

Au n°4 de la rue Coubronne, juste à côté de l’école Victor Hugo qui se situe sur la Place d’Hem, se trouve une quincaillerie. Cette toute petite échoppe abritera encore la quincaillerie Denonne, qui vend de tout et notamment des articles de ménage, après la seconde guerre mondiale et même jusqu’au milieu des années 1960.

Comme le montre la carte postale le magasin est installé dans la partie gauche de l’immeuble tandis que le n°2, dans la partie droite, est une maison d’habitation. Au début des années 2000 c’est le coiffeur Sup’hair qui est installé au n°2 et s’y trouve toujours 25 ans plus tard.

L’épicerie Dujardin se situe alors à l’actuel n°9 de la rue. Dans les années 1950, c’est l’épicerie Fardel qui s’y trouve, suivie un temps de la blanchisserie Lesaffre. A la fin des années 1960, la pâtisserie Lesage occupe les lieux avant de céder la place à la lingerie mercerie Lesage que l’on retrouve ensuite au n°5.

C’est au n°6 que Raymond Beghin-Droulez ouvre son petit magasin de droguerie, peinture, décors, vitrerie et décors funèbres. A la fin des années 1950, la droguerie devient une entreprise de pompes funèbres : Top Beghin. Ce commerce, très modeste à l’origine, est devenu une entreprise hémoise très connue (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site).

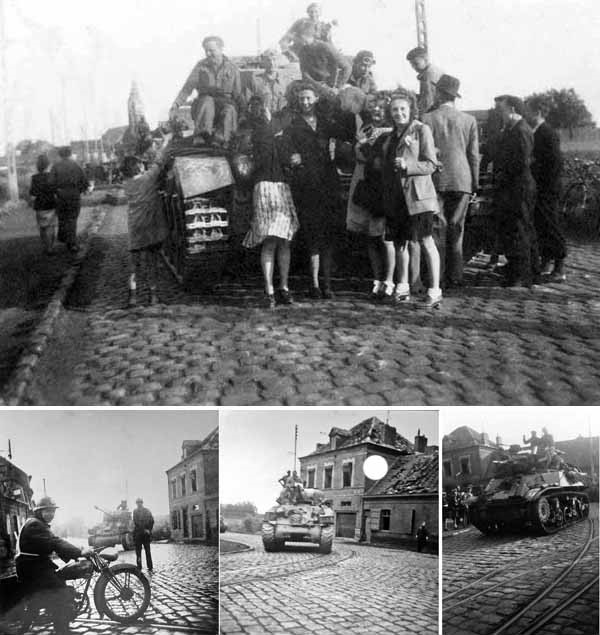

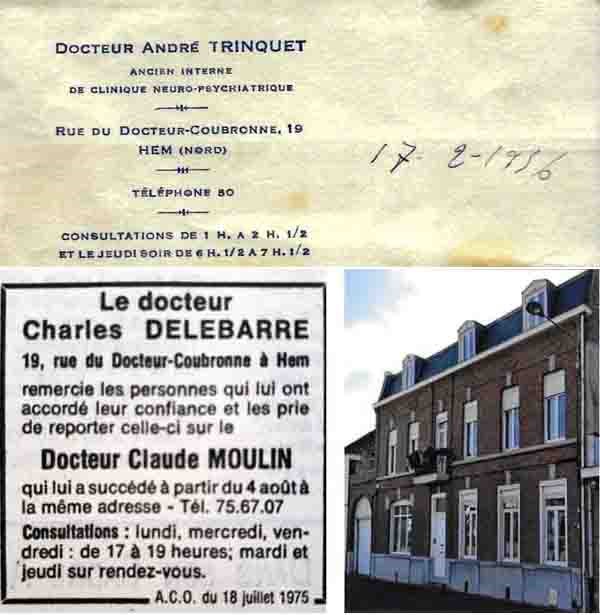

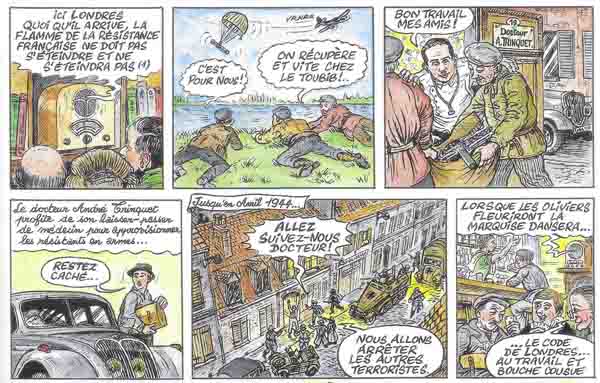

Un médecin s’installe dans la rue au n°19. Pendant la seconde guerre mondiale, le docteur André Trinquet fait partie de la résistance. Par ses fonctions de médecin, il a droit à un vélomoteur et à l’essence pour sa voiture, atout considérable pour l’action du réseau auquel il appartient. Pris sur le fait alors qu’il transporte des armes il est arrêté et fait prisonnier à Flossenburg où il décède après 15 jours de détention. L’immeuble a, par la suite, été un temps occupé par les cabinets médicaux des docteurs Charles Delebarre puis Claude Moulin avant de reprendre un usage d’habitation.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem et la ville de Hem ainsi qu’à Jacquy Deleporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur ouvrage Au temps d’Hem.