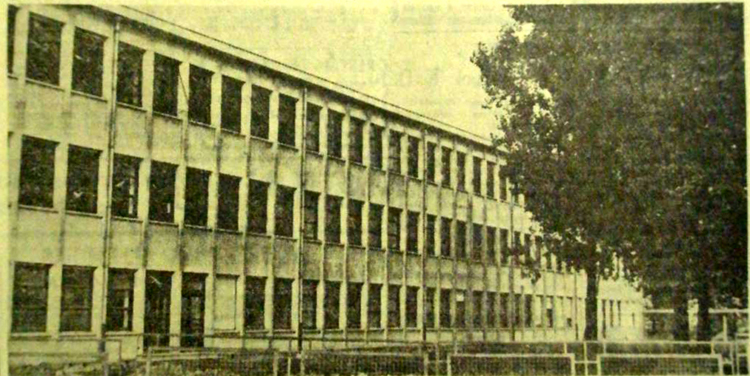

La cité des Hauts Champs voit ses premiers locataires arriver en 1960. Les appartements sont neufs et modernes : les murs sont peints en blanc, le sol est couvert de lino, il y a des placards de rangement, une salle d’eau et des toilettes privées. Mais ce nouveau quartier de neuf cents logements est une petite ville aux rues caillouteuses, mal desservie par les transports en commun, éloignée de tout service public. Le ravitaillement est un véritable problème. Il n’y a pas de commerce de proximité. Les gens vont faire leur courses dans le quartier de la Justice, rue de Lannoy, ou encore boulevard de Fourmies, et ce n’est pas tout près. Il existe bien des fermes du côté d’Hem, mais elles sont à distance.

Trois enseignes commerciales vont s’installer, avant que les Hauts Champs ne se complètent avec d’autres constructions (Chemin vert, Longchamp), ce qui fera plus que doubler la population résidente.

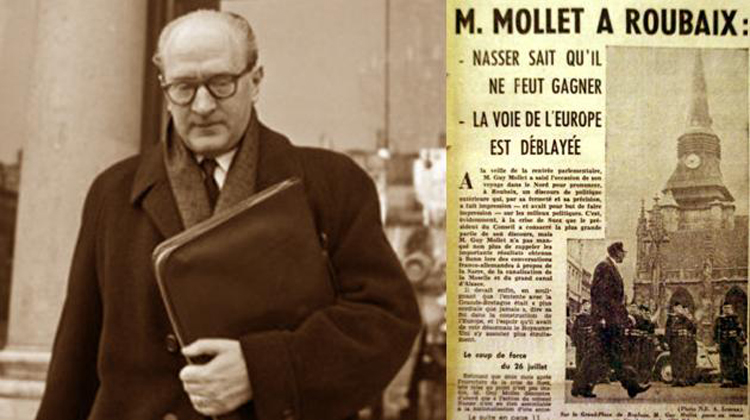

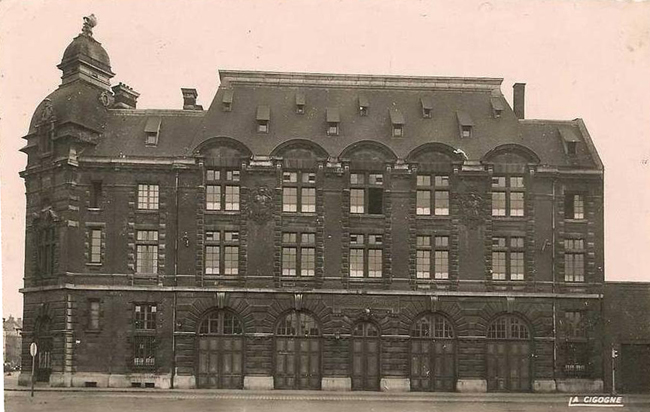

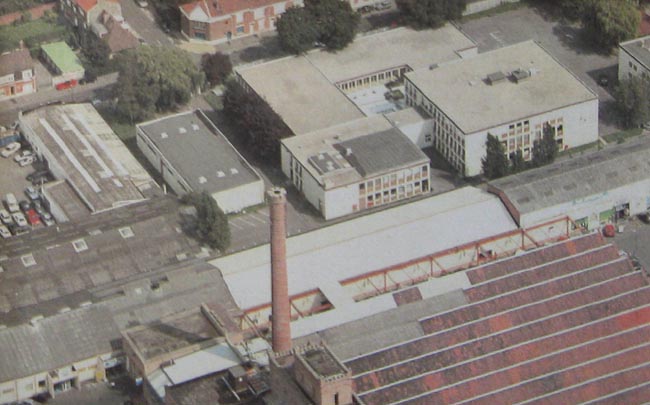

Le 23 décembre 1961, le Préfet du Nord, M. Hirsch, inaugure un super-marché (avec le tiret) dans une ancienne usine de l’avenue Motte, il y a peu de temps encore une filature de laine. C’est le premier Auchan de France. Il se présente comme un « libre service intégral », propose une surface de 1140 m² de surface de vente et 1200m² de réserves. L’entrée se fait du côté de la rue Braille, et un parking de 200 voitures a été aménagé juste devant, ce qui est signalé comme une nouveauté. Autre nouveauté, le gain de temps, on trouve de tout et on dispose de paniers roulants (sic) qu’on peut amener jusqu’à la voiture. Le gain d’argent est également un argument fort, c’est d’ailleurs la devise du supermarché « plus de marchandises pour moins d’argent ».

Que trouve-t-on dans ce premier super-marché ? Les rayons suivants : épicerie, fruits et légumes, crémerie, boucherie, vins, bières, eaux minérales, confiserie, pâtisserie, boulangerie, produits d’entretien, petite quincaillerie, vaisselle, papeterie, librairie, jouets, disques (avec un appareil d’écoute automatique), rayons textiles et habillement, bonneterie, sous vêtements, linge de maison.

Parmi les invités ou personnalités, les maires d’Hem et de Croix, les représentants du patronat textile Maurice Hannart, Louis Mulliez, le président du centre paritaire du logement Ignace Mulliez, successeur d’Albert Prouvost, promoteur de la cité des Hauts Champs, les PDG des Trois Suisses, de la Redoute…

Le supermarché Sasi est inauguré le 29 avril 1963 avenue Laennec à Hem. C’est le deuxième de la chaîne d’établissements dont Jacques Bruyelle, présent pour l’occasion, est le PDG. Le nouveau magasin fait 350 m² : 190 m² sont consacrés à l’alimentation, produits frais et liquides, et 130 m² au non alimentaire. Un stand boucherie de 35 m² est tenu en concession par un homme du métier, et un stand de teinturerie, blanchisserie, nettoyage à sec est proposé par un des actionnaires du supermarché, les établissements Duhamel.

Le maire d’Hem, des représentants de la direction du CIL, la directrice de la Maison de l’enfance des Trois Baudets, assistaient à l’inauguration. Le gérant associé est M. Lepetit entouré de son PDG et de ses collègues, ainsi que M. Duhamel et Val des teintureries Duhamel, et d’un représentant de la société Delespaul.

C’est le 12 avril 1965 que les Coopérateurs de Flandre et d’Artois inaugurent leur 686e point de vente COOP, dans le quartier des Hauts Champs, rue Emile Zola prolongée. A cette époque en effet, la rue Degas n’existe pas encore, car les sols de la rue n’ont pas été viabilisés. C’est un super COOP de 235 m² conçu selon les plans de l’architecte Houdret. Parmi les invités, un représentant de la ville de Roubaix, quelques directeurs de sociétés. Les premiers gérants sont les M et Mme Lefebvre.

Où se trouvait donc exactement cette supérette ? Les témoins la situent juste à côté du local de la chaufferie, de l’autre côté d’un sentier remontant vers la rue Joseph Dubar. Aujourd’hui tout a disparu, chaufferie et magasins, des témoins se souviennent qu’un marchand de fruits et légumes a succédé à la COOP, et il y aurait eu un salon de coiffure. En 1983, un plan établi pour la rénovation du bâtiment Degas porte la mention anciens commerces, là où à peine vingt ans plus tôt une supérette est venue s’implanter au milieu du quartier. Ce fut aux dires des témoins la seule tentative de commerce de proximité intra Hauts Champs.