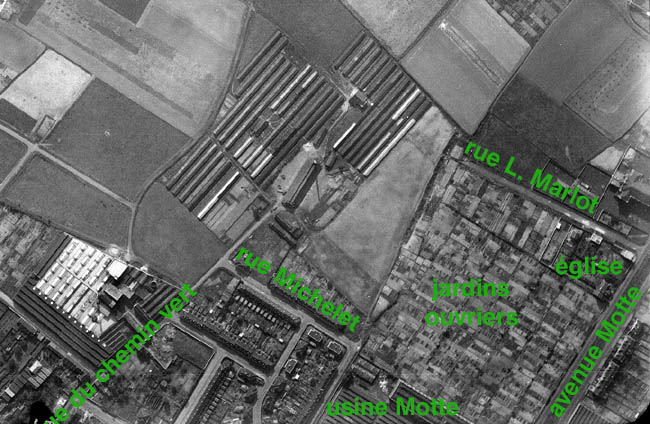

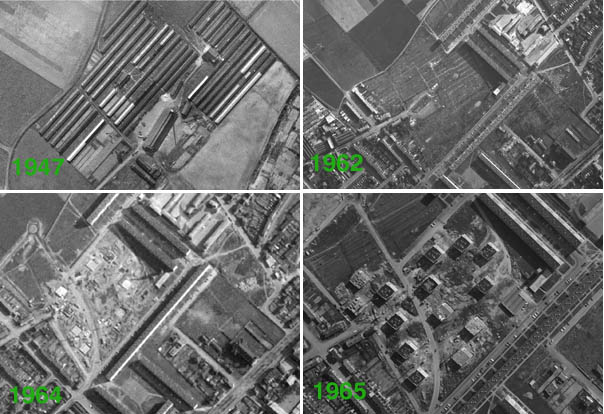

Des entreprises importantes, le quartier du Cul de four en a connu, telles que la brasserie de l’union Roubaix Tourcoing, ou encore l’usine de fabrication des extincteurs Mather et Platt. Ces sociétés ont progressivement disparu, malgré quelques tentatives de reprise, comme la brasserie Nord Lorraine pour la première citée.

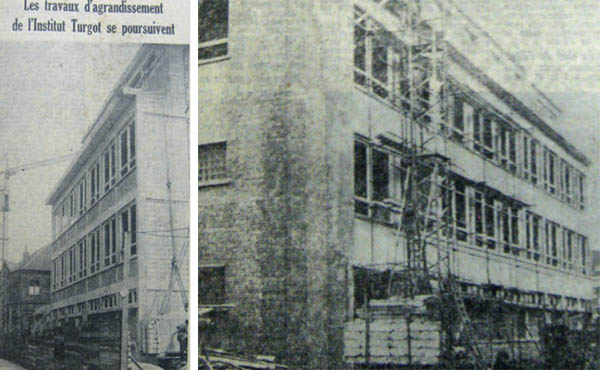

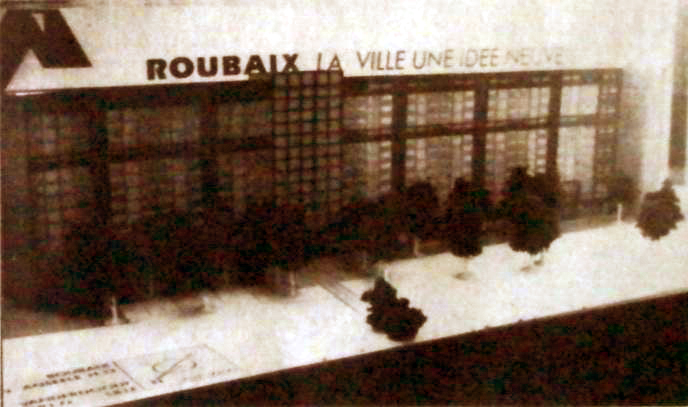

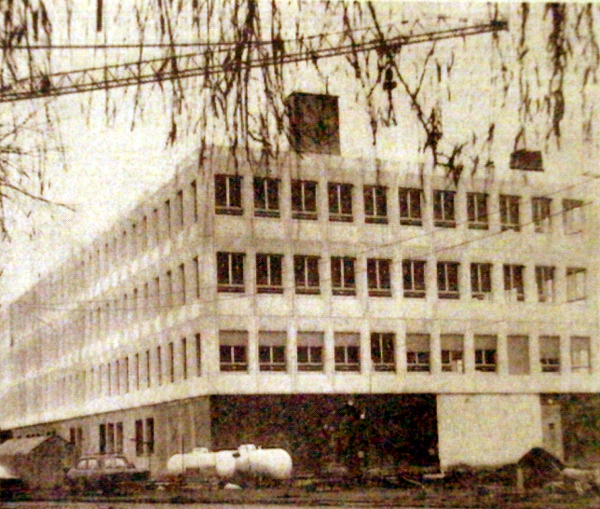

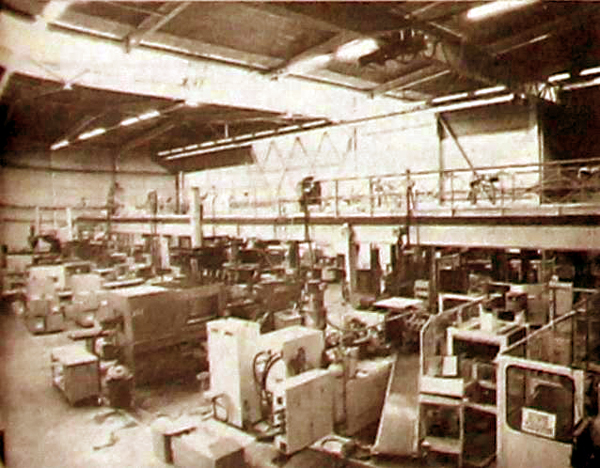

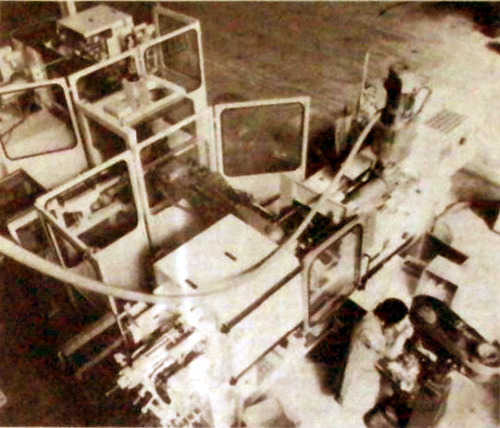

Née de la fusion de deux petites sociétés Manuplastic et Afiplast, rue Franklin Roosevelt à Mouvaux, à la fin des années cinquante, la société Afiplastex est venue s’installer dans les anciens locaux du 27 de la rue d’Iéna autrefois occupés par la société anonyme des manufactures de laines filées. En 1987 elle se lance dans un grand chantier de modernisation et de rénovation. La construction d’une nouvelle halle de 2.500 m² permet d’accueillir trente presses ultra modernes. L’usine s’étend alors sur une surface totale de 9.000 m². Un lourd investissement, 15millions de francs pour une entreprise dont le chiffre d’affaires de l’époque est de 50 millions de francs. L’usine est située près de la nouvelle voie rapide urbaine avec une nouvelle façade rue Meyerbeer. Les services économiques de la ville de Roubaix ont soutenu le projet en permettant d’obtenir plus facilement les permis de construire.

Cette société fait vivre plus de cent dix salariés. Que produit-elle ? Des pièces en matière plastique selon la méthode de l’injection : cassettes pour photocopieurs, boîtiers pour vélomoteurs, ses clients sont Thomson CSF, l’aérospatiale, Léanord (ordinateurs).

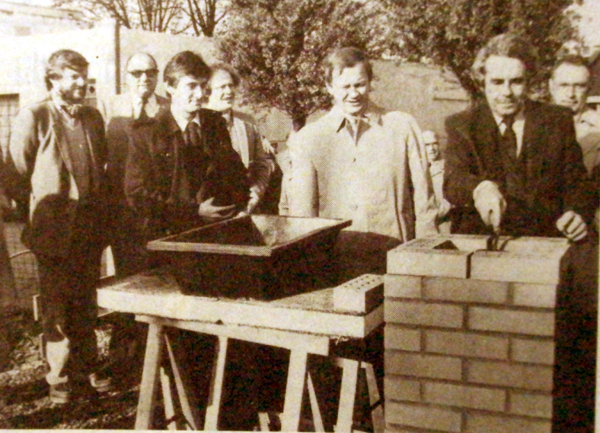

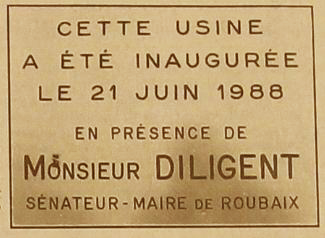

Après dix huit mois de chantier, la nouvelle halle et son matériel ultramoderne sont inaugurés le mardi 21 juin 1988 en présence du sénateur maire André Diligent. L’usine est alors qualifiée de « perle de technologie dans un écrin peu aguichant ».

Malgré des clients prestigieux, Rank Xerox, Toshiba, Renault, Whirlpool, l’entreprise est mise en règlement judiciaire en 1991, ce qui réduit presque de moitié sa clientèle. En 1993, la société se sépare de 42 personnes alors qu’elle n’en compte déjà plus que 82. Le chiffre d’affaires est tombé à 20 millions de francs en 1996. Un nouveau redressement judiciaire intervient en décembre 1996. L’histoire se termine le 27 mars 1997, date à laquelle la société roubaisienne Afiplastex est mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Malgré une offre de reprise déposée par le groupe Heideman, et la mise en place de la zone franche, c’est la fin de l’entreprise, et les 25 salariés que comptait encore Afiplastex sont licenciés.

D’après les articles de NE