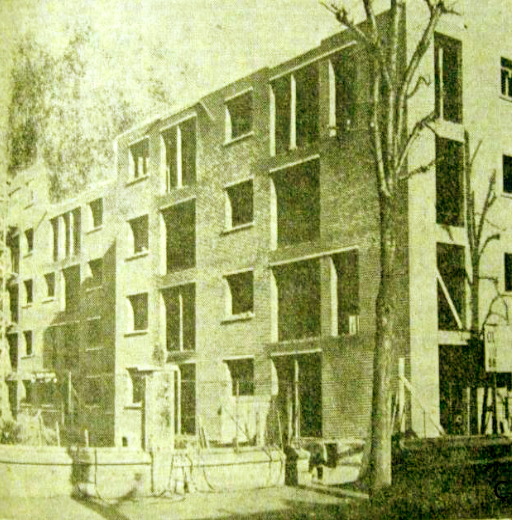

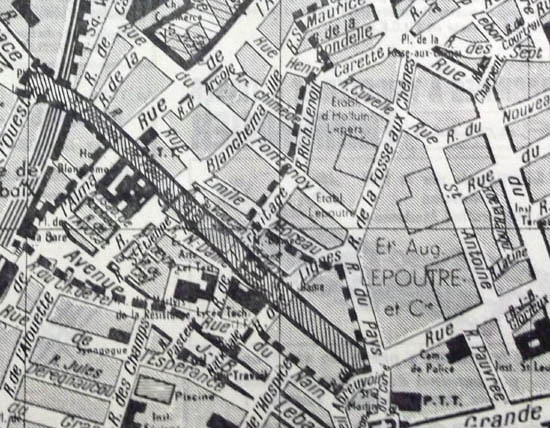

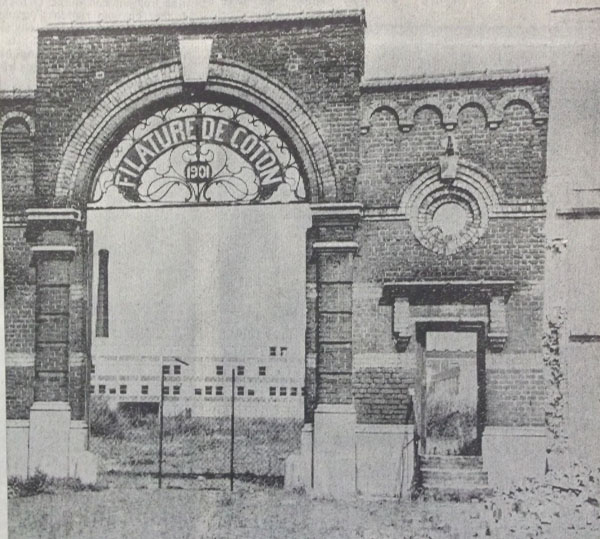

Au 30 de la rue d’Alger, au coin de la grande rue, est installée, depuis le début du 20ème siècle et jusque dans les années 60, la Filature de coton Motte et Compagnie. La propriété comprend également l’habitation d’Étienne Motte et de sa famille, située dans un parc. Après la fermeture de l’usine, il faut trouver un usage pour la friche ainsi constituée, qui représente cinq hectares de terrain. Son acquisition est décidée par la communauté urbaine en juin 1970 pour y ériger un collège d’enseignement secondaire. On réserve la moitié pour la construction prochaine d’un lycée technique industriel. La Voix du Nord précise qu’après la démolition de l’usine, de longs travaux de déblaiement et de préparation ont été nécessaires.,

Ce collège est prévu pour 1290 élèves. Il doit être mis en service à la rentrée scolaire 1972-73. Le service des constructions publiques du ministère de l’Équipement de Lille est chargé des travaux.

En juillet 1972, on procède aux aménagements intérieurs et aux abords. M. Desmulliez, vice-président de la communauté urbaine, accompagné de l’architecte M. Goulard, vient se rendre compte de l’état des travaux. L’inauguration officielle se fait conjointement avec celle du lycée technique du Boulevard de Paris. M. Roussel, principal du collège accueille fin février 1973, parmi de nombreuses personnalités, M. Notebart, président de la communauté urbaine et Victor Provo, le maire de Roubaix

On prévoit également de construire une salle de sports sur l’ancien dépôt du laboureur. Elle ne sera réalisée que beaucoup plus tard. La première année, le collège comporte près de 500 élèves, mais il doit faire progressivement le plein : on attend 300 élèves nouveaux en 6ème pour la rentrée prochaine.

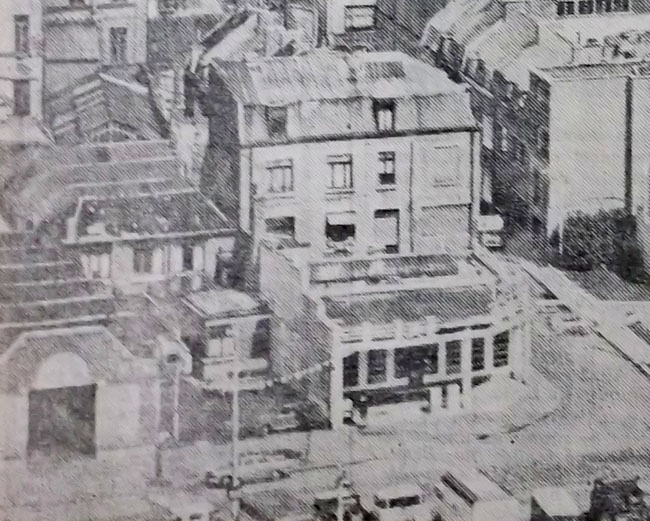

Le collège est précédé d’un parking placé le long de la rue d’Alger. Une fois la grille passée, on découvre à droite le bâtiment administratif. Entre celui-ci et le bâtiment des cours, à gauche, une galerie couverte qui commande l’accès à la cour de récréation. Le bâtiment principal comprend trois étages dont les classes sont classiquement desservies par un couloir central. A son extrémité, et placé à angle droit, un bâtiment à un étage avec le préau au rez de chaussée, la restauration scolaire à l’étage, prolongé à l’arrière par les locaux de la SES. Une très grande cour permet les ébats des enfants.

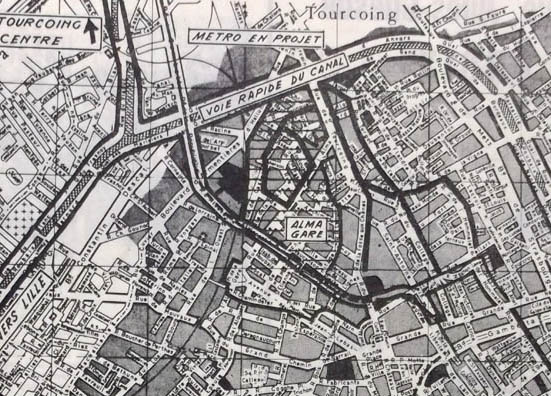

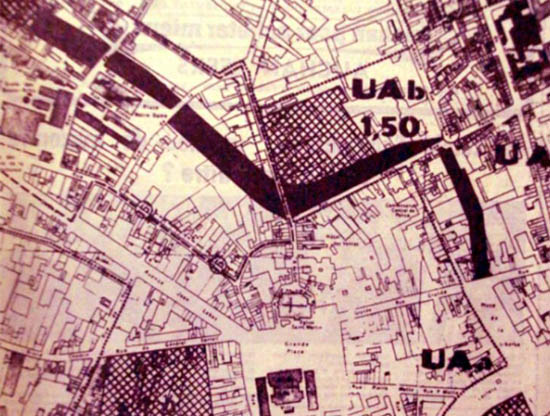

Mais, au fil du temps, les locaux vieillissent, et, le nombre d’élèves diminuant, la décision est prise de remplacer l’établissement par un collège neuf qui serait construit à peu de distance le long du canal au coin de la rue d’Oran et du quai de Marseille. La déclaration d’utilité publique est faite en 2012. Construit sur une superficie de 14000 mètres carrés, il est prévu pour 550 élèves et une section de Segpa de 80 élèves. L’architecte est le cabinet Goulart-Brabant-Loïez.

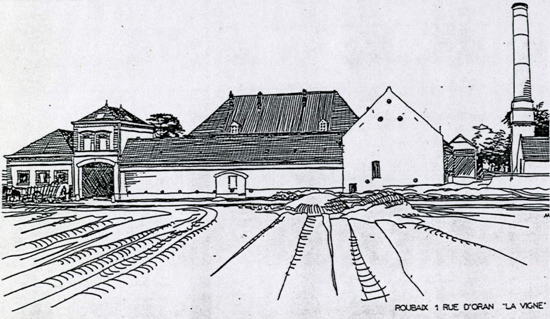

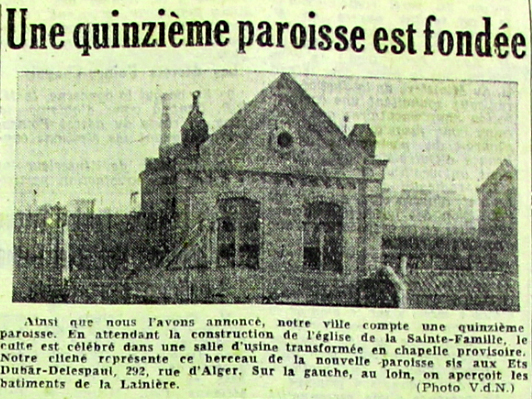

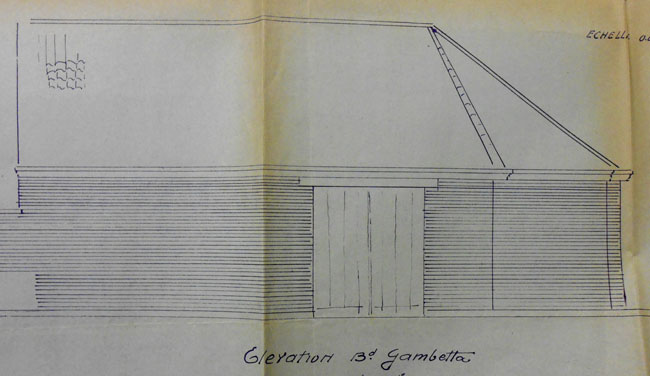

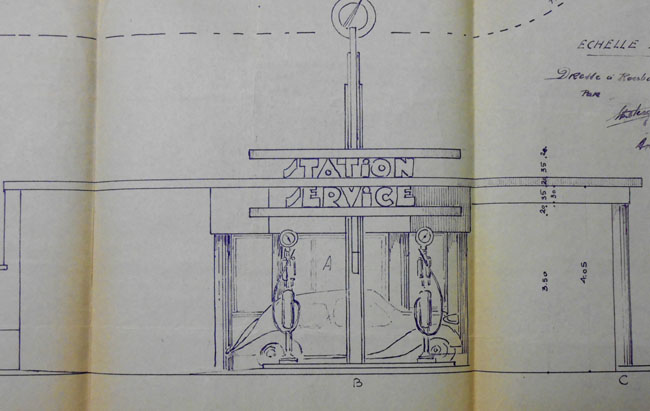

On relate dans les journaux que le collège doit intégrer un hêtre pourpre planté en 1840 et inscrit au patrimoine de la ville de Roubaix, ce qui semble toucher le public, mais aussi la quincaillerie Carré, ex brasserie Salembier, qui a surtout été la ferme de la Grande Vigne, une des quelques grandes fermes roubaisiennes, considérablement plus ancienne que le hêtre, et dont le sort ne semble émouvoir personne. D’après les plans du futur établissement scolaire, seule l’entrée semble devoir être préservée…

Les documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix