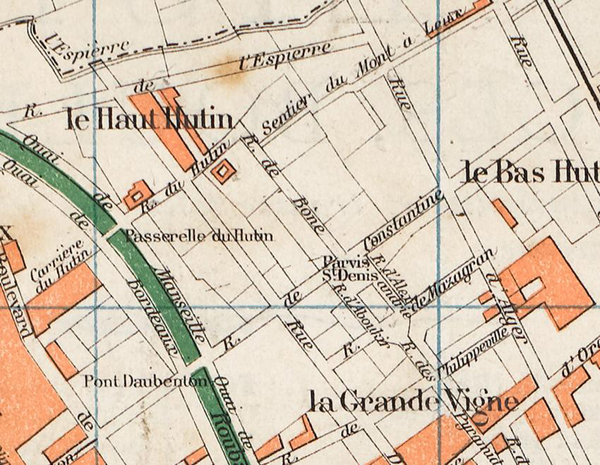

La rue du Moulin, une des plus anciennes voies de Roubaix, a très vite été densément bâtie. Si on considère la partie basse de la rue, entre le boulevard de Paris et la rue du Havre pour les numéros pairs, on est surpris du nombre de commerces, d’entreprises et de courées de part et d’autre de l’école municipale.

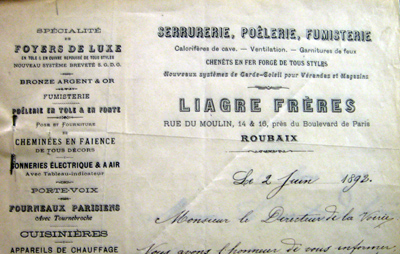

Ce côté pair présente avant la première guerre une profusion d’estaminets : on en compte pas moins de 12 avant la rue du Havre ! Les commerces de bouche y sont également bien représentés : une charcuterie, quatre épiceries et deux crèmeries. D’autres commerces complètent ce panel : la pharmacie au coin du boulevard de Paris, une blanchisserie, un marchand de couleurs, un buraliste, deux magasin vendant des étoffes, une coiffeuse, un marchand de journaux. Sans oublier , tout au bas de la rue, la serrurerie Liagre, déjà présente en 1886 :

Cette partie de la rue abrite également d’autres métiers artisanaux : trois ferblantiers, un teinturier, un vannier, un ébéniste, deux tailleurs, un cordonnier. Il n’y a pratiquement pas de maison sans boutique ! Les maisons d’habitation sont renvoyées dans des courées, généralement attenantes à un estaminet. On trouve ici au 22 la cour Delmarle, au 42 la cour Dubar, au 64 la cour Loridant, et, au 70 la cour Brabant.

Les entreprises industrielles sont bien présentes aussi, avec une fabrique de pompes, qui deviendra un atelier de fonderie au 38, juste à côté de l’école, et, au 50-52, l’entreprise D’Halluin-Grenu, puis D’Halluin-Namur en 1901, puis Bayart père et fils.

Entre les deux guerres, peu de changements. Un maréchal ferrant s’installe au 36, un marchand de chaussures au 72, un marchand de jouets au 44 et un marchand de cycles au 62, remplaçant d’autres commerces. Exemple de stabilité, la pharmacie au coin du boulevard de Paris, reste tenue par M. Constant depuis 1885 jusque dans les années 50… Une affaire de famille !

Autre exemple de stabilité, les débits de boisson restent très nombreux : la proportion d’estaminets ne varie pas sensiblement.

Après la deuxième guerre, même pérennité. La droguerie Molinier perdure sous le nom de Dupont-Delalé jusque au seuil des années 70. Le salon de coiffure, installé au 12 depuis le début des années trente se retrouve au même endroit en 1874 ! Le 80, au coin de la rue du Havre est un commerce d’alimentation depuis les années 20 jusqu’à aujourd’hui, après qu’on y ait vendu des gaufres en 1914, et du beurre en 1922.

Si les premières maisons ont été détruites récemment, les autres sont toujours debout, et les façades de la partie remontant jusqu’à la rue du Havre n’ont pratiquement pas changé. Elles mériteraient pourtant quelques travaux de rénovations !