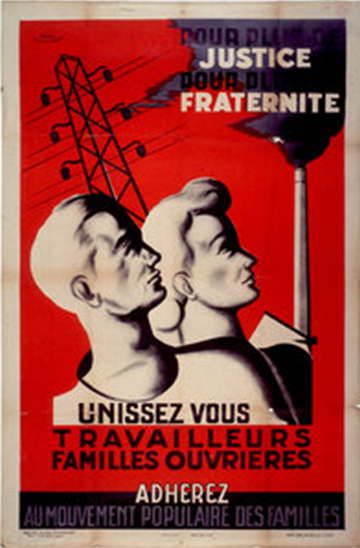

L’action se situe fin des années 40, début des armées 50. Le M.P.F (Mouvement Populaire des Familles) devenu M.L.P. (Mouvement de Libération du Peuple) puis M.L.O. (Mouvement de Libération Ouvrière) crée les A.F.0 (Association Familiale Ouvrière), puis l’A.P.F. (Association Populaire Familiale), association déclarée légalement en Préfecture dans la cadre de la loi 1901. Ces associations sont habilitées pour créer et gérer des services qu’elles peuvent mettre à la disposition de leurs adhérents. C’est ainsi qu’ont démarré les premières Maisons de Vacances Populaires. Partant du principe que ce qui était trop cher pour une famille ouvrière (coût des locations par rapport au pouvoir d’achat) devenait possible quand un certain nombre de familles se groupaient et acceptaient d’accomplir ensemble pour ne pas alourdir les coûts de gestion : entretien de la chambre, épluchage des légumes, nettoyage de la vaisselle, entretien des parties communes…

Au début des années 1950, nous avons appris que des militants MLO de la région de Roanne Loire), avaient lancé pour leurs adhérents APF, un service de machines à laver le linge. L’idée était que cet ustensile qu’on n’utilise pas tous les jours, acheté en commun, pouvait servir par roulement. Nos copains de la Loire nous ont donné pas mal de tuyaux sur la façon dont ils avaient monté ce nouveau service. Nous nous sommes inspirés de leur expérience et en novembre 1952, une première machine à laver Hoover démarrait à Wattrelos, un commerçant nous ayant consenti un paiement étalé pour ce premier achat et les suivants. Dans les quelques mois qui ont suivi, plusieurs machines ont été mises en service. Nous étions organisés en Inter-APF (6 ou 7 communes), l’initiative a été vite colportée. En juin 1953, les militants ayant lancé ce service se retrouvèrent pour faire le point. On s’est aperçu qu’une trentaine de machines étaient en service, achetées pratiquement chez le même commerçant dans des conditions plus ou moins bien définies (les militants n’étant pas tous des familiers de la comptabilité).

Cette réunion a permis de prendre des décisions en commun : d’abord, élaborer un règlement avec souche signée par l’usager, spécifiant que le service était réservé aux adhérents A.P.F, sinon nous risquions d’être considérés comme commerçants, donc, passibles de payer des impôts et taxes. Les machines étaient véhiculées sur des chariots faits sur mesure, sur lesquels était attachée une boite contenant le cahier où la responsable avait inscrit les noms et adresses des utilisateurs de la machine pour la semaine ; également une petite boite où chacun mettait sa participation (1 franc) après chaque lessive. Certains militants étaient quelque peu réticents sur ce dernier point, craignant des vols d’argent, mais nous avons voulu prouver que la classe ouvrière savait respecter les biens collectifs. Pour dire vrai, à l’usage, il faut constater que les quelques « soustractions » qui ont pu se produire, représentent une infime quantité. Autre décision importante, Henri Brunin (comptable de profession) a proposé de prendre toutes les dettes que chacun avait chez notre même fournisseur ; en contrepartie, chacun lui remettrait ses recettes, décision acceptée par tous, ce qui nous a permis de nous mettre d’accord avec notre vendeur, qui ne demandait pas mieux d’avoir un seul interlocuteur. Les dettes, épongées, nous ont permis d’avoir des conditions d’achat plus intéressantes. D’autres APF avaient laissé le choix de la marque aux usagers, mais les frais de dépannage étaient évidemment plus élevés. Puis, s’est posé la question de l’entretien et de la réparation du matériel qui finissait par devenir cher (nous avions même acheté une machine de dépannage). Mon activité artisanale n’ayant pas encore son plein régime, j’ai pu m’occuper, à mi temps, de ce travail (disposant de téléphone, voiture, outillage nécessaire). Le nombre de machines augmentait sans cesse (près de 100), plus quelques aspirateurs, cireuses et même machines à tricoter, il a été utile d’avoir l’aide, également à mi temps de Lucien Delvarre. En 1963, ce dernier a pris la responsabilité complète de ce service dépannage.

écrit par Maurice Morelle

Je prends la relève pour la suite de cette aventure. A noter, le travail des responsables de machine : d’abord le bouche à oreille, puis contact avec les militants, lancement d’une réunion chez la responsable (déjà bénévole, elle payait même sa lessive !) : explications, présentation du service et de son fonctionnement, bonne volonté de chacun pour que ça tourne. La machine partait le lundi matin et ne revenait qu’en fin de semaine. Les services étaient généralement le matin et l’après midi, il est arrivé que des gens travaillant à l’extérieur fassent un troisième tour le soir (costaude la machine Hoover !). Au fur et à mesure de la progression de la demande, des négociations ont été engagées pour obtenir des prix de gros et la livraison de pièces détachées pour pouvoir « retaper » les machines en récupérant des pièces. Cette gestion intelligente a permis de contribuer à l’achat de la Maison Familiale de Sangatte. (la boucle est bouclée !). Il faut souligner la coopération militants/ responsables/ usagers sans laquelle on n’aurait pas pu réaliser cela, ainsi que l’adhésion jumelée APF/MLO qui permettait de dépasser le simple point de vue « usager de machine ». Toutes les campagnes MLO, planification, enseignement, consommation, presse, élections, ont été répercutées dans les « circuits » de machines à laver.

Les atouts de cette réussite de gestion ouvrière étaient la cohésion géographique (toutes les villes se touchent), donc, communication rapide, le potentiel militant hérité de la J.O.C/M.P.F, et au plan national une structure solide. Les grandes questions d’actualité étaient étudiées avec des moyens pédagogiques : panneaux, livrets « Etudes ouvrières », guide du présentateur. Tout cela était exposé et discuté dans les grandes journées de militants (généralement pendant un dimanche entier. . . mais oui !). Puis les gens retournaient dans leurs secteurs pour lancer des réunions d’information. Je l’ai dit, un public de choix était constitué des usagers de machine, invités par la responsable, donc bien connue, ce qui facilitait les échanges. Il y a des usagers qui sont devenus responsables (de machine), il y a des responsables qui sont devenus militants (es). Les discussions qui ont eu lieu avec l’apport du journal « Vie Populaire » ont permis à pas mal de gens d’approcher et de soutenir le combat que nous menons.

Ecrit par Lucien Delvarre en décembre 2009, avec un hommage particulier à Henri Brunin, aujourd’hui disparu, pour le boulot qu’il a réalisé. Contribution à l’HISTORIQUE DES SERVICES COLLECTIFS MENAGERS DE L’INTER – A.P.F. DE ROUBAIX ET ENVIRONS 1952 – 1968