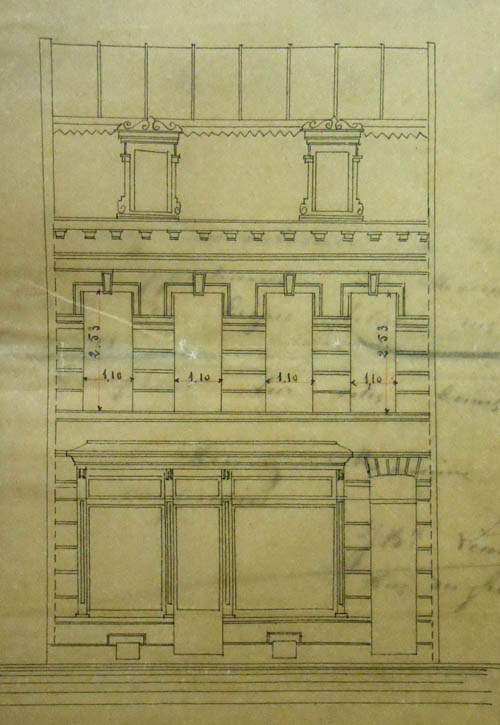

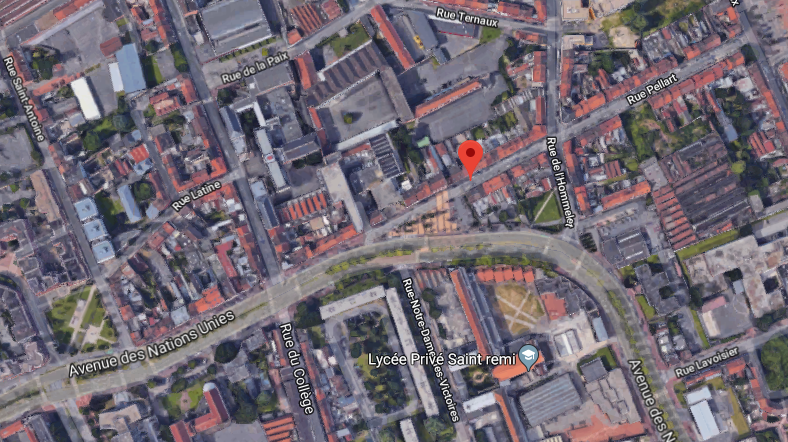

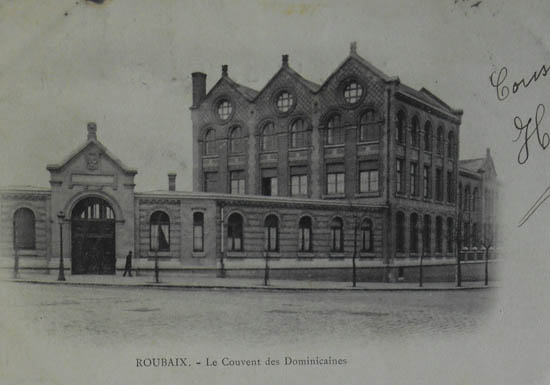

En 1886, une dizaine d’années après l’ouverture de la rue Pierre Motte, seulement quatre immeubles, quatre estaminets, sont bâtis, les autres terrains restent nus. En particulier l’emplacement du futur numéro 11 n’est pas encore construit. Peu après pourtant, on édifie à cet endroit deux « baraques » où, en 1896, Charles Vantighem, marchand de crêpes, tient commerce. C’est cette même année que de J. Vanschorisse, fait la demande d’un permis de construire sur ce même terrain. La demande est accompagnée d’un plan présentant la future façade.

Cette façade, nous allons la retrouver pratiquement inchangée, aujourd’hui. Elle comporte une double vitrine encadrant une porte centrale. Une porte latérale, à droite, permet de contourner le magasin. Cette porte, pour laisser plus de place au commerce, est légèrement décalée sur la droite par rapport à la fenêtre correspondante du premier étage. L’architecte, Jean Baptiste Leconte, habitant rue du Fresnoy. adresse donc à la mairie la demande de démolition des deux baraques pour ériger le bâtiment qui portera le numéro 11. J. Vanschorisse est charcutier-traiteur ; il installe son commerce dans l’immeuble neuf. Le propriétaire du terrain en 1873 est Mme Veuve Grimponprez-Bossut, et en 1909, les héritiers Grimonprez-Cavrois.

En 1907, le magasin est déjà devenu un débit de boissons : la propriétaire demande l’ouverture d’un soupirail pour descendre plus commodément les fûts à la cave. Trois ans plus tard, A.Loucheur tient le café. La vocation du commerce ne changera plus désormais. Les tenanciers s’y succèdent : F.Delplanque en 1914, Ed.Tiberghien en 1926, G.Gilmet en 1928 et 1932.

L’année 1935voit Lucien Inglebert demander à faire des travaux d’agrandissement intérieurs, ainsi que le remplacement de la vitrine en bois par une autre en métal et le cimentage de la façade. Le commerce est un café-tabac, et est toujours sous la direction de Lucien Inglebert en 1938.

Durant la guerre, en 1943, on procède à un réaménagement des lieux. La propriétaire est alors Marguerite Dutilleul. Le but des travaux, conduits par l’architecte Anatole Leman qui habite rue Daubenton. est l’agrandissement de la salle du café qui inclut l’ancienne cour, se prolonge jusqu’au fond du bâtiment et se termine par une scène, destinée à accueillir l’orchestre. On accède au tabac, séparé du café proprement dit, en empruntant la porte de droite.

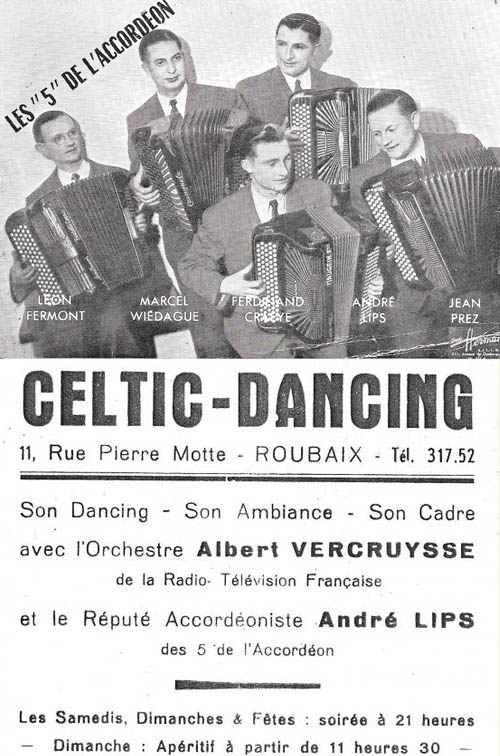

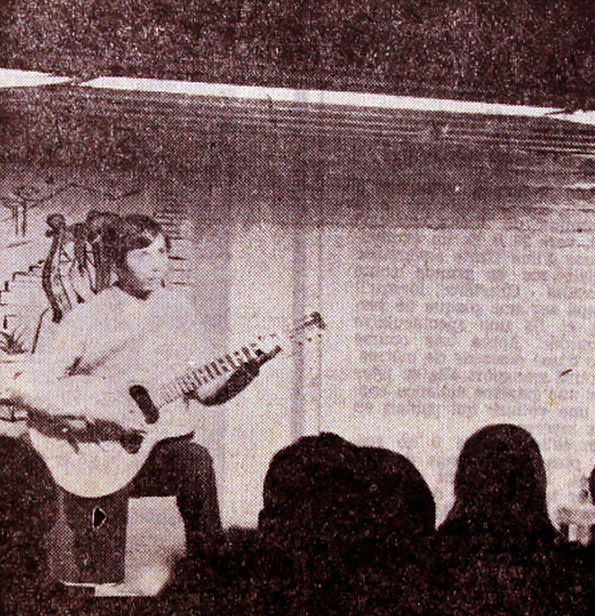

Après la guerre, le café passe aux mains de Robert Lemire qui en est le propriétaire en 1950, suivi de E. Lietar de 1953 à 1970. Dans les publicités, on met l’accent sur l’aspect dancing de l’établissement, vantant les qualités de son orchestre et de son accordéoniste.

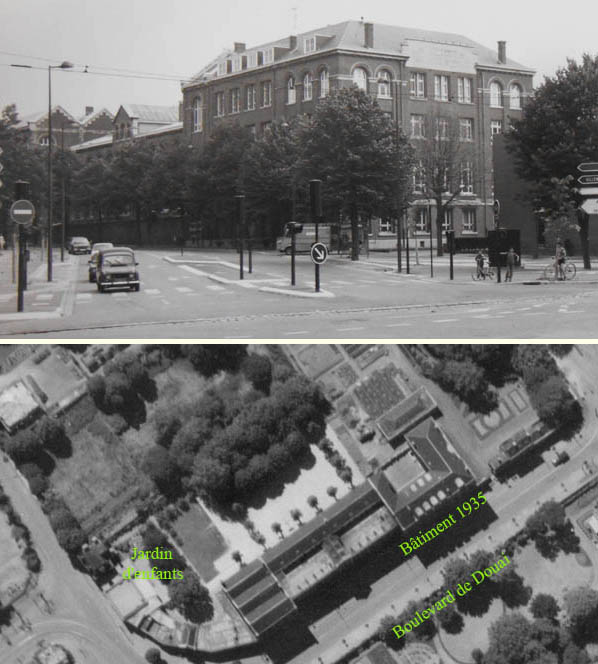

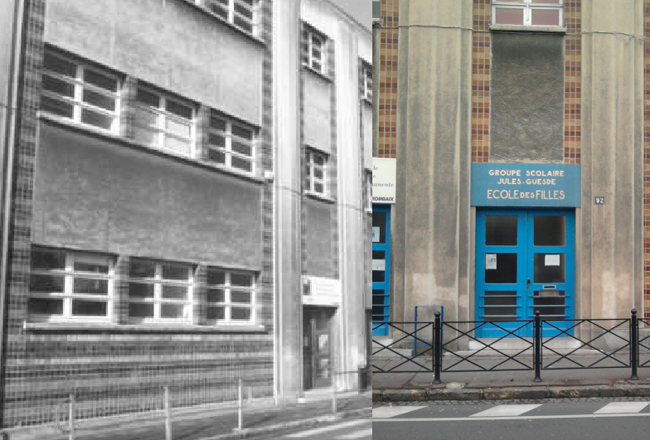

L’établissement poursuit ensuite son existence avec des modifications de vitrine mineures jusqu’à aujourd’hui, comme nous le montrent ces photos de 1964 (photo collection privée) et 2017 (photo Jpm).

Les autres documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.