La célébration du cinq centième anniversaire de la charte, ou plutôt de la promesse de charte, a donné lieu à maints préparatifs, parmi lesquels la rénovation de salles de spectacles : la salle Destombes du Conservatoire, la salle Watremez et le théâtre Pierre de Roubaix.

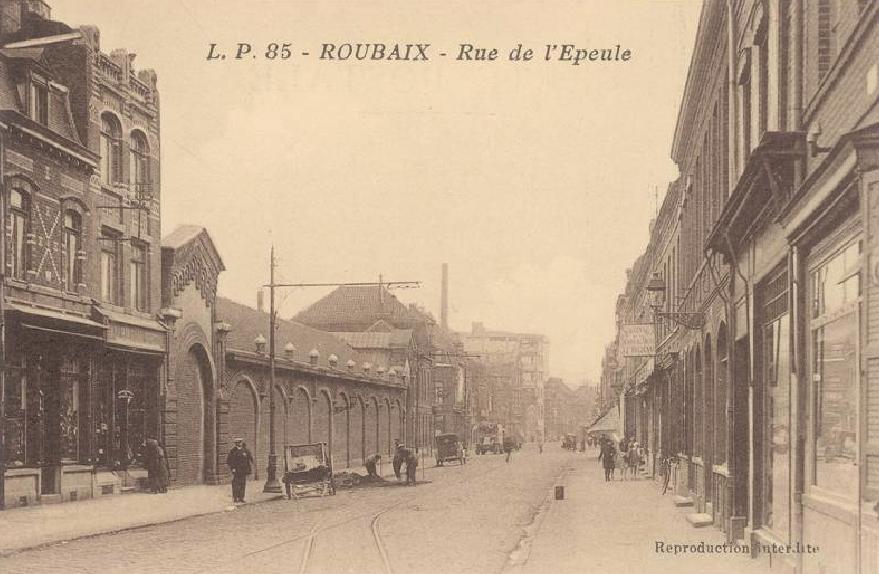

L’importante école de musique de Roubaix (17 cours, 15 professeurs en 1880) était installée au 17 rue des lignes quand elle fut rattachée à l’Administration des Beaux-Arts par l’arrêté du Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts du 6 mai 1884, puis érigée en succursale du Conservatoire National de Musique de Paris, suivant le décret du 2 Août 1902. Au commencement de l’année scolaire 1903-1904, il fut procédé à son transfert dans les locaux plus vastes de la rue de Soubise, libérés par l’institut Turgot parti rue du Collège. Pierre Destombes (1842-1915) faisait partie de la commission de surveillance de l’école de musique et c’est grâce à lui qu’au cours de l’année 1906, une salle d’audition avec un grand orgue, a pu être construite et inaugurée, qui porte désormais le nom de son généreux donateur.

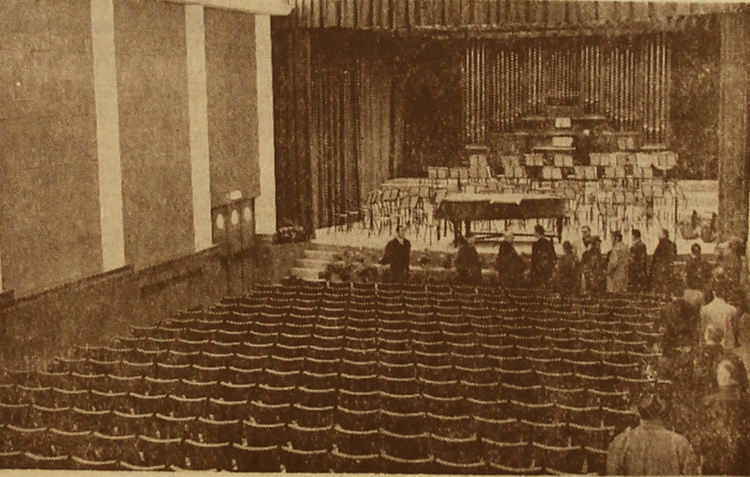

En 1969, on s’occupe donc de rénover cette salle. Un concert Beethoven y est donné le dimanche précédent qui a permis de découvrir son nouveau visage. Les mélomanes n’ont pas été déçus. Une douce atmosphère d’intimité y règne agrémentée de confortables fauteuils, la scène a été remodelée. Cette salle est présentée à l’administration municipale le 20 avril. Plus récemment des travaux de transformation du vieux conservatoire entre 2011 et 2013 l’ont rendu nomade pour un temps.

En 1907, à l’ouverture du nouvel hôpital de la Fraternité, les malades quittent l’Hôtel Dieu de la rue Blanchemaille, lequel accueille les pensionnaires de l’Hospice (situé rue de l’Hospice) qui est alors démoli. On va construire à son emplacement une salle des fêtes. La partie de cet immeuble, front à la rue de l’Hospice, est démolie en août 1908, en vue de la construction d’une salle d’expositions. Il s’agit d’une salle d’expositions et de fêtes de 1 500 m² organisée autour d’une halle centrale et de deux galeries latérales perchées à 5 mètres de hauteur.

En 1934, il est procédé à la modification de l’acoustique de la salle des fêtes par un traitement orthophonique, ainsi que diverses transformations d’agencement. En décembre de la même année décède Henri Watremez, adjoint au maire plus spécialement chargé des bâtiments. Pour honorer sa mémoire, l’Administration municipale décide le 13 juillet 1935 que la salle des fêtes de la rue de l’Hospice sera dorénavant dénommée Salle municipale Henri Watremez1.

Fermée depuis l’automne 1968, la salle Watremez n’a plus l’allure d’un grand hall froid et austère. Elle s’est transformée en un vaste auditorium de couleur bleu nuit. Deux larges portes en chêne donnent accès au vestibule peint en vert pâle, et deux autres portes identiques donnent accès à la salle. On a gardé un escalier sur la droite pour permettre l’accès à la galerie de l’étage. Le plateau est éclairé par de grosses ampoules électriques et par un plafonnier comportant de nombreux spots. À gauche de la salle, un long comptoir de bois clair et de marbre borde le dégagement vers les installations sanitaires. Sur la droite, on retrouve le foyer avec son énorme bar éclairé par un plafonnier monumental. Un petit salon orné d’une fontaine lumineuse un sol en dalles, un éclairage indirect, et une sonorisation nouvelle en font un endroit agréable et un cadre de choix pour les manifestations à venir. Plus récemment, la salle a été réaménagée en 1998 par l’agence Zig Zag.

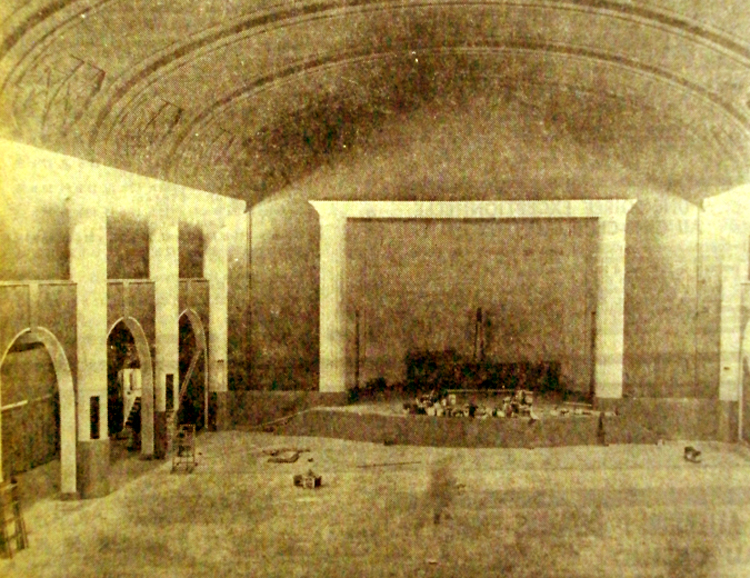

La Bourse du travail du boulevard de Belfort est inaugurée le lundi 2 avril 1934. C’est l’architecte Albert Baert qui en fut l’architecte, lui qui réalisa la piscine de la rue des Champs.

En 1969, le théâtre compte 735 places, sa scène a été élargie : il y a désormais 136 m2 de plateau, extensibles à 180 m². Cet aménagement présage de grands spectacles comme par exemple la Tosca prévu au programme des festivités. Une machinerie scénique compléte a été installée qui permettra la mise en œuvre de huit décors simultanément. Une fosse d’orchestre a été installée qui pourra contenir 35 musiciens, 50 « en se serrant un peu ». La sécurité a été améliorée avec des sorties de secours conformes. Quatre loges individuelles et une loge collective ont été construites pour les artistes. Des fauteuils moelleux en skaï (sic) disposés en quinconce pour suivre le spectacle de manière optimale ont remplacé les méchants sièges en bois. Selon la presse, le théâtre de la Bourse est mort, vive le théâtre Pierre de Roubaix !

En 2008, des travaux engendrent des modifications : l’entrée du théâtre Pierre de Roubaix sera désormais dans la rue perpendiculaire qui se porte le même nom, avec une façade équipée d’une structure rectangulaire en verre et à moitié en apesanteur. Mais la façade de l’ancienne bourse du boulevard de Belfort reste identique et au même endroit.

Amélioration du confort, de l’acoustique et de la lumière, les salles publiques de spectacle ont donc fait peau neuve en 1969 pour accueillir de grands événements : le 13 avril le théâtre Pierre de Roubaix présente la damnation de Faust de Berlioz, le 20 avril la salle Pierre Destombes propose un Concert par l’Orchestre du Conservatoire de Roubaix (avec soliste) et la salle Watremez accueille la nuit du Jazz le 1er mai.

1Extrait du Rapport du Maire 1935