Le « Bowling Flandre » de Roubaix a été construit en 1966 par la famille Denoulet ( voir sur notre site un article précédemment édité et intitulé : « Le Bowling de la Grand Rue » ). C’était la première fois qu’un bowling s’ouvrait dans la région, les plus proches étant à Paris ou à Nancy.

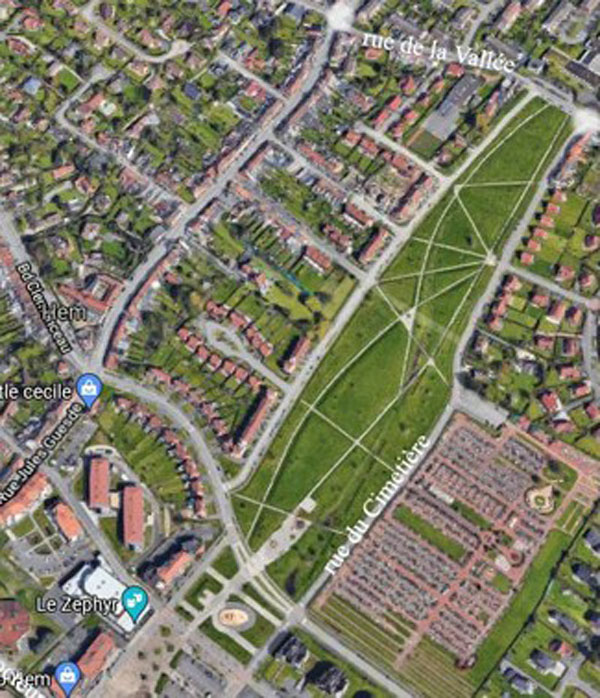

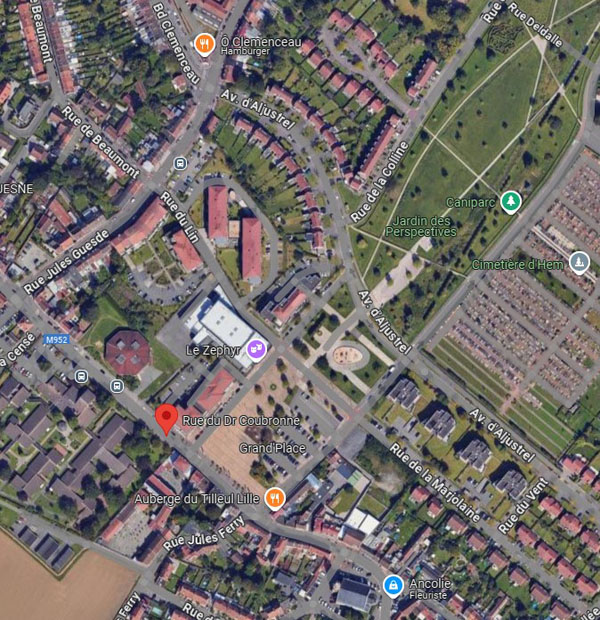

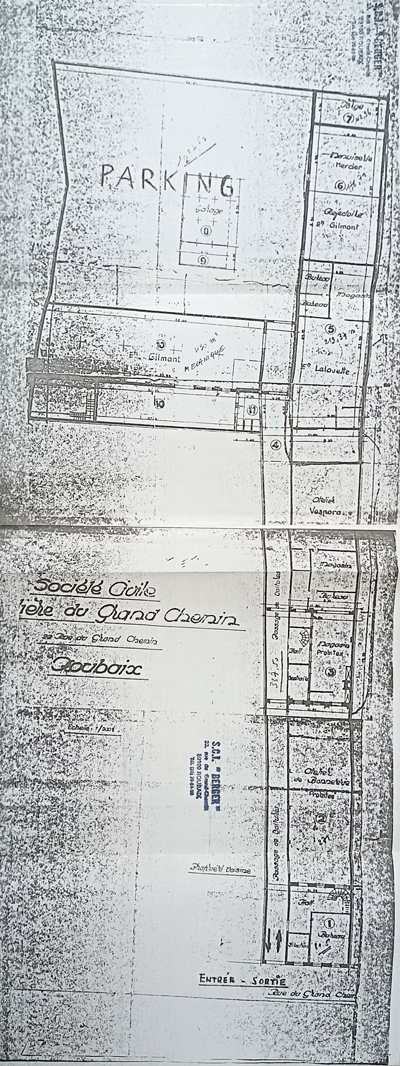

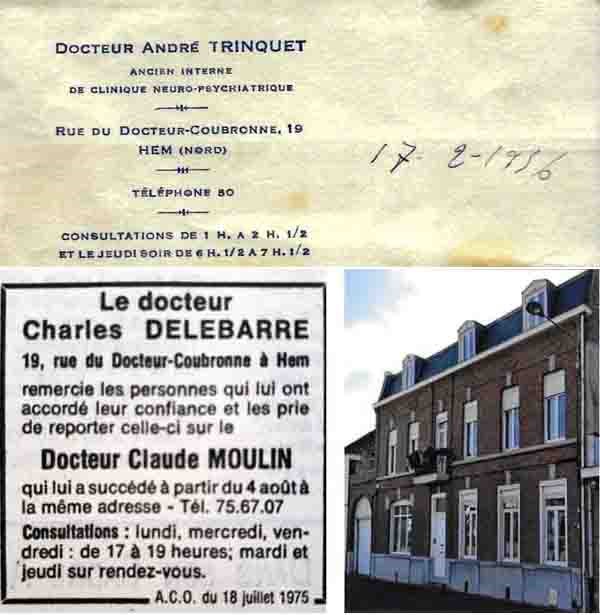

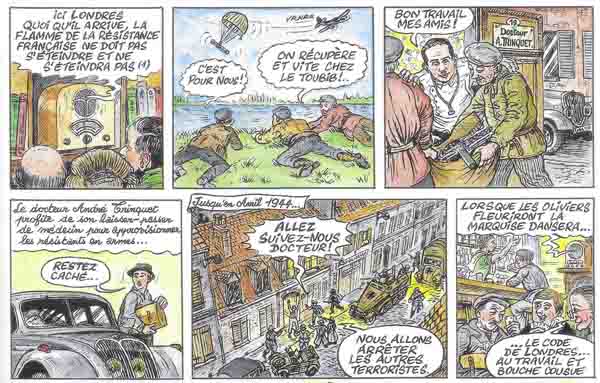

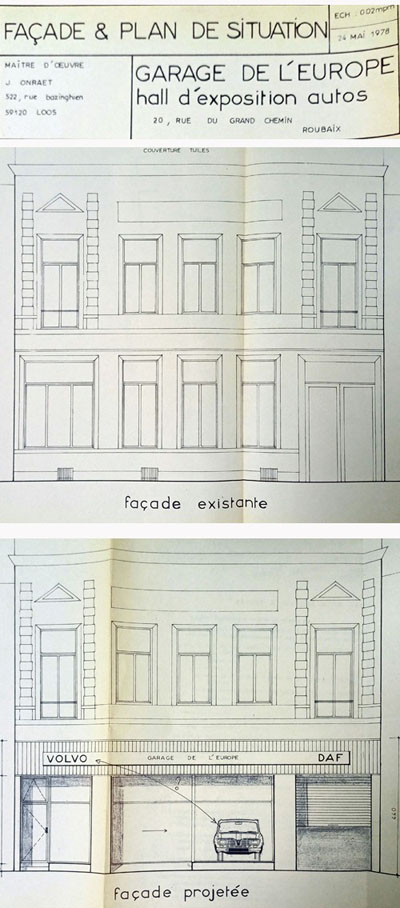

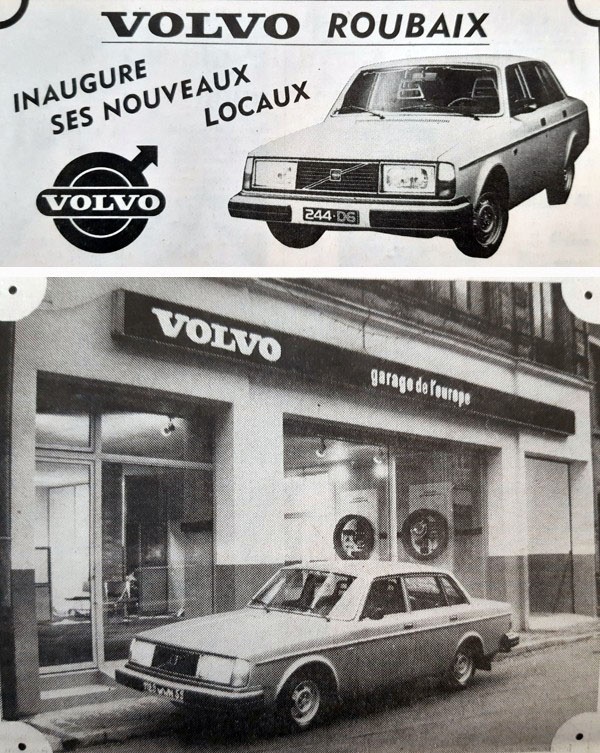

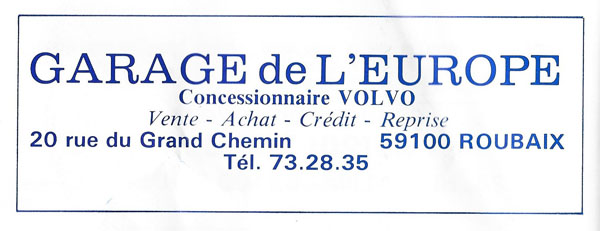

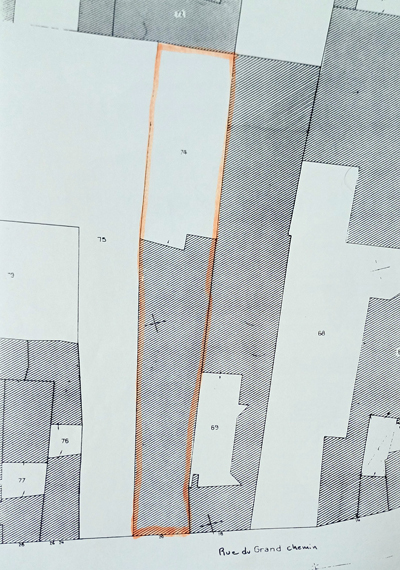

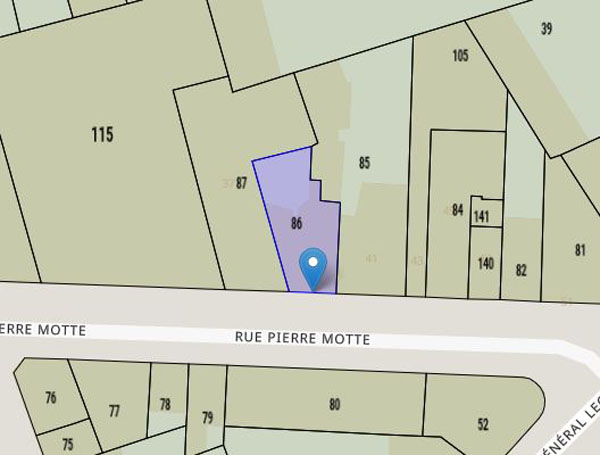

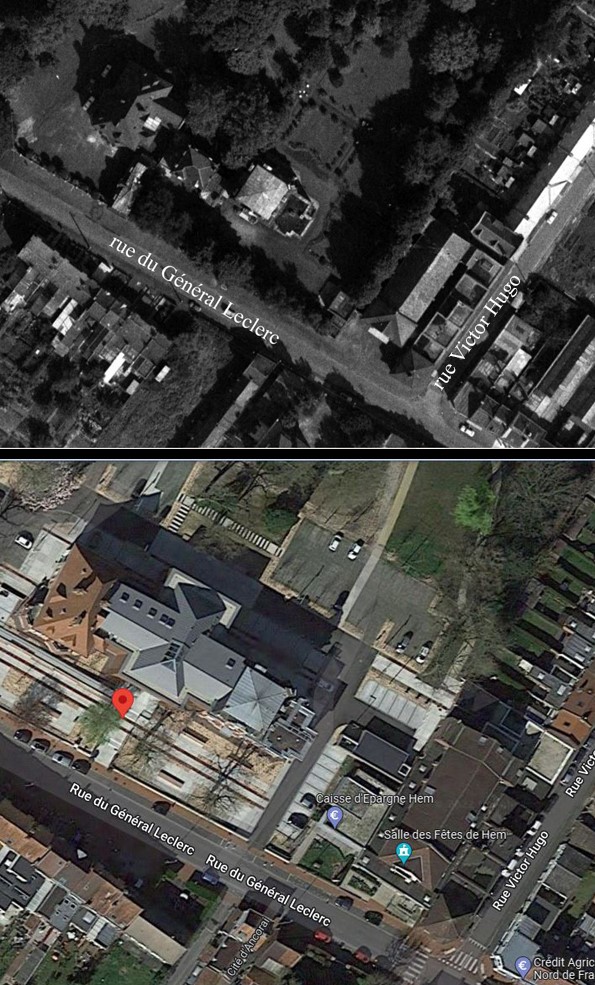

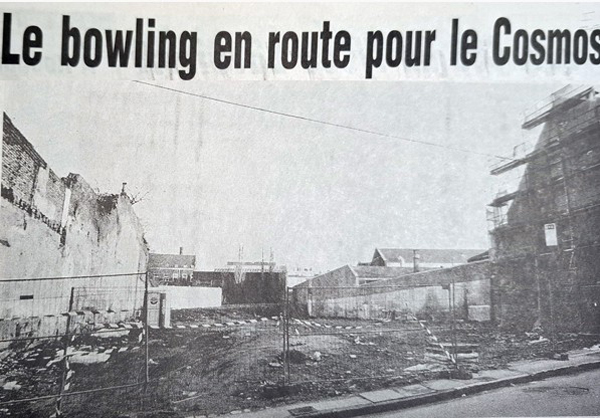

Plus de trente années plus tard, le bowling doit déménager, car le projet de « l’Espace Grand rue » arrive à grands pas. Il faut quitter les lieux, et si possible, rester à Roubaix. Alain et Irène Denoulet pensent pouvoir s’installer place de la Liberté, à côté du futur cinéma, à l’angle de la rue Jean Monnet, mais il faut envisager de fermer le bowling durant les deux années de travaux. Inimaginable ! Ils trouvent alors un terrain situé au 20 et 22 de la rue du Grand Chemin. C’est un quartier en plein bouleversement à deux pas du futur musée de La Piscine. Le terrain se trouve entre le club de judo Saint Martin, et de l’autre côté l’entreprise de broderie Dervaux. Auparavant, se trouvait à cet endroit l’ancien garage Volvo ( voir sur notre site un article précédemment édité et intitulé : « 20 et 22 rue du Grand Chemin » ).

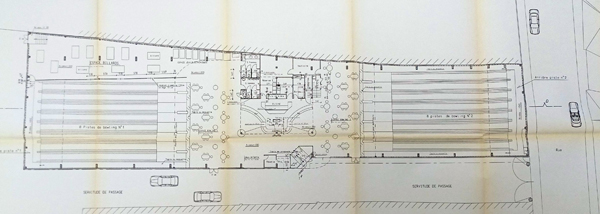

Le cabinet d’architecte « Leclerc Mayelle » à Villeneuve d’Ascq dépose un permis de construire pour la SCI Loisirs d’Alain Denoulet en Janvier 1999 sur ce terrain de 1700 m2.

L’entreprise reste familiale, elle a été créée en 1966 par Louis Denoulet, puis reprise ensuite par son fils Alain et son épouse Irène et va être transmise sous peu à Ludovic Denoulet, leur fils.

Les Denoulet ont beaucoup d’espoir pour leur nouveau projet à Roubaix, car la ville bouge avec l’arrivée du métro, du centre Mac Arthur, l’aménagement du centre ville, le complexe cinématographique et bien sûr le musée de La Piscine. Les travaux démarrent au printemps 1999, le bowling du 21 bis Grande rue reste ouvert, et continue son activité pendant les travaux.

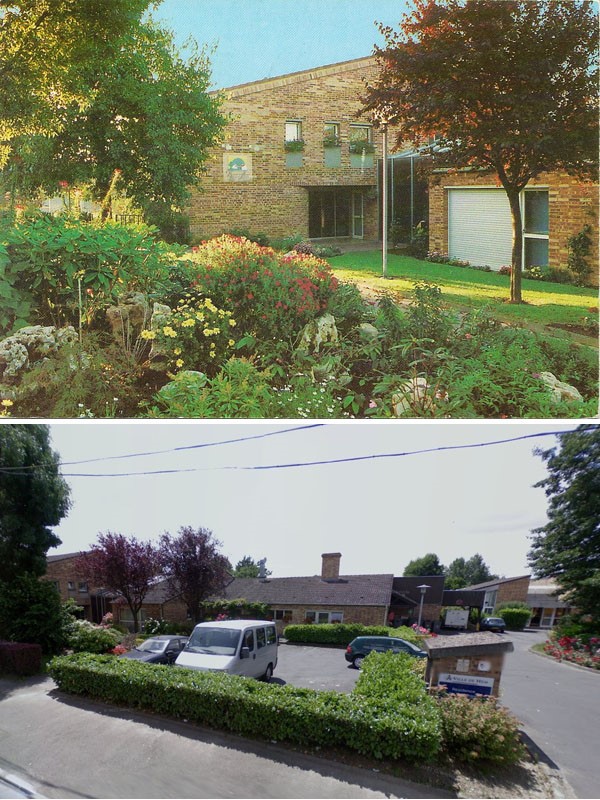

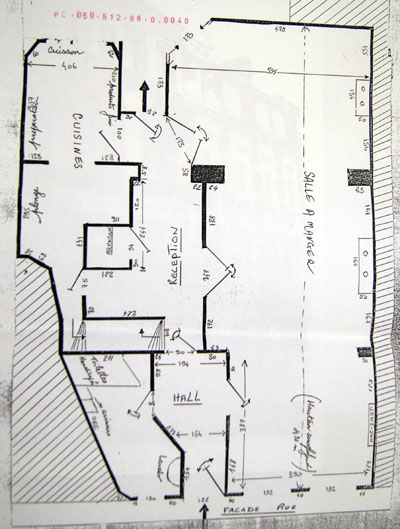

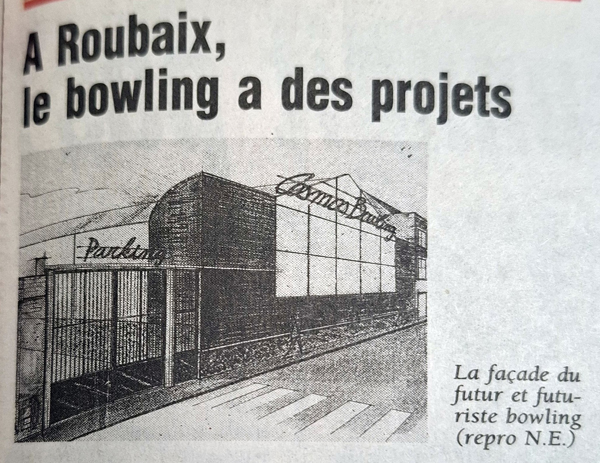

L’enseigne choisie est : Cosmos Bowling. C’est le bowling du 3° millénaire, à l’aube de l’an 2000, conçu par l’architecte Bertrand Leclerc, avec une décoration futuriste, des couleurs fluo pour un ensemble très tendance et une ambiance sympa.

Le Cosmos Bowling dispose de 16 pistes, alors qu’il n’y en a que 8 dans celui de la Grande Rue. Une cafétéria, située en mezzanine avec un restaurant grill, est à la disposition de la clientèle. La superficie de l’établissement a doublé. Il peut recevoir jusqu’à 500 personnes et 80 à 100 personnes peuvent jouer en même temps. L’entrée se fait latéralement, par un sas vitré, situé dans l’allée qui aboutit sur un parking qui sera aussi celui du musée de la Piscine. 5 personnes y sont employées, sous la direction de Ludovic. En plus des 16 pistes de bowling, le Cosmos propose d’autres activités complémentaires : billard, fléchettes, babyfoot, jeu de palets, panier de basket, bornes d’arcade ou on peut jouer dans des baquets à des courses de voitures.

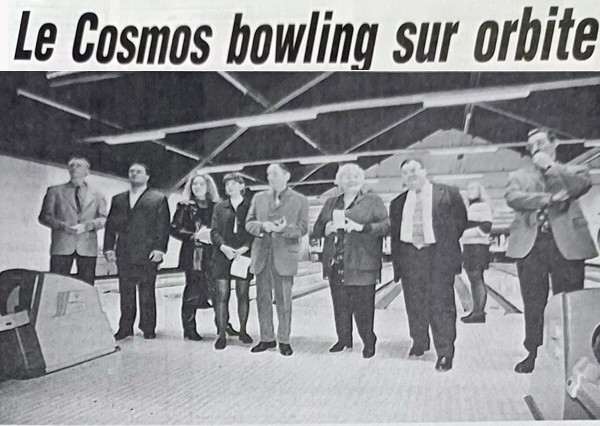

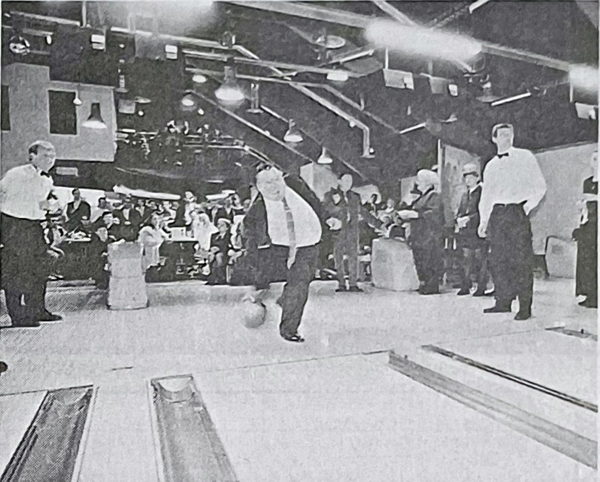

Le Cosmos Bowling peut enfin ouvrir, en Novembre 1999, après de longues périodes difficiles de négociations, tractations et discussions parfois houleuses, avec l’administration. Pour l’inauguration, 100 bouteilles de champagne sont commandées pour les 1000 personnes invitées. Parmi les invités, on note la présence de René Vandierendonck et Max André Pick, le maire de la ville et son adjoint. L’établissement est ouvert tous les jours à 14h ( bientôt ce sera à partir de 10h ) jusque 2h du matin, avec une surveillance intérieure permanente et un parking gardé.

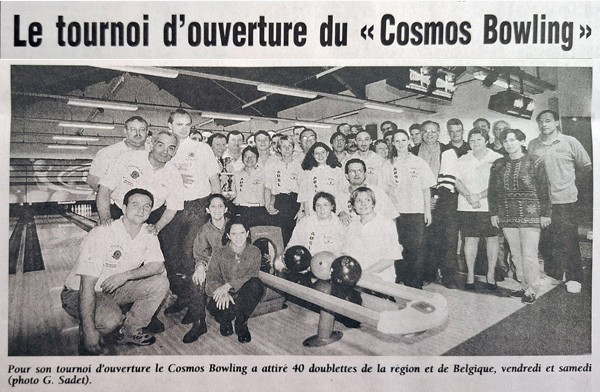

Pour l’ouverture, un tournoi de bowling est organisé en Décembre 1999.

Le Cosmos Bowling entame sa carrière au début des années 2000 en organisant de nombreux tournois locaux, régionaux et nationaux mais dans les années 2010 les ennuis commencent. Des malfaçons dans la construction sont constatées, et les assurances refusent les indemnisations. Un voisin dépose plainte pour de graves nuisances sonores, porte l’affaire en justice et sera ensuite indemnisé. Quelques clients indélicats commettent des dégradations. Beaucoup de gens ignorent qu’ils peuvent se garer sur le parking qui se trouve à l’arrière.

Les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances souhaitées par la famille Denoulet. Le Bowling Cosmos ferme en Octobre 2018 et la liquidation judiciaire est prononcée.

En 2019, la ville de Roubaix rachète le bâtiment dans le cadre de la redynamisation du centre ville, mais sans aucun projet précis pour l’établissement. Quatre années après la fermeture, force est de constater qu’il ne se passe rien, à part des intrusions, des squatteurs, et des dégradations. L’immeuble s’abîme et dépérit.

En 2022, un opérateur privé propose de transformer l’immeuble en équipement de production et création musicale, en clair, c’est un projet pour la création de studios de musique et salle de danse.

Malheureusement, en 2024 l’entreprise Studiomatic qui a déposé le projet jette l’éponge. La création de 23 studios d’enregistrement tombe à l’eau, à cause de lenteurs administratives. A ce jour, et à notre connaissance, aucun projet n’est en cours.

Remerciements aux archives municipales