Le café Vandamme à Leers est une véritable institution. L’activité débute en 1933 par Jules Vandamme et Jeanne Messian, dont leurs familles possèdent déjà un café : Caroline Vandamme, la sœur de Jules tient à Linselles, le café « Au Coq Chantant », car à l’étage de l’établissement, se trouve un parc destiné aux combats de coqs encore fréquents à l’époque. La réputation de ce café, 50 ans après le décès de Caroline est telle que l’arrêt de bus porte aujourd’hui, le nom de Vandamme. Cet arrêt est situé à l’angle de la rue de Castelnau et de la rue de Lille à Linselles.

Jules Messian et son épouse Clémence Vandenbergh, les parents de Jeanne, gèrent l’estaminet de la Poste à Leers, 14 place Sadi Carnot. • Au décès de Jules en 1910, à l’âge de 41 ans, son épouse continue seule l’activité.

La famille n’est pas épargnée par les malheurs, leur fils Albert est assassiné par les Allemands à Longwy en 1917, quant à leur fille Marguerite, elle décède en 1920 à l’âge de 15 ans, conséquence d’une peur atroce causée par la charge d’un taureau présent dans la pâture de la ferme de Bretagne.

En 1933, leur dernier fils Georges succède à sa maman et poursuit l’activité sous le nom du café de la poste Messian-Lannoo jusqu’en 1973.

En 1928, Jeanne Messian se marie avec Jules Vandamme. Ce dernier est électricien sur les lignes de haute tension. Quant à Jeanne, elle quitte le domicile familial et reprend le café de la Coopérative au 10 rue des Patriotes, aujourd’hui le café « Liberty », jusqu’en 1933.

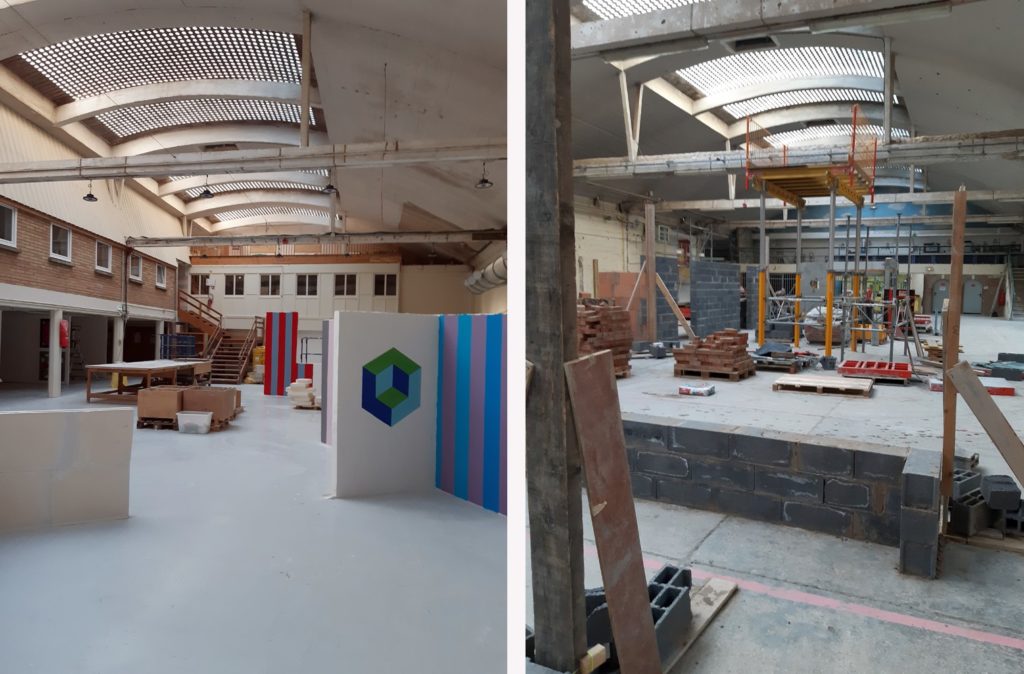

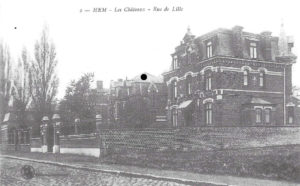

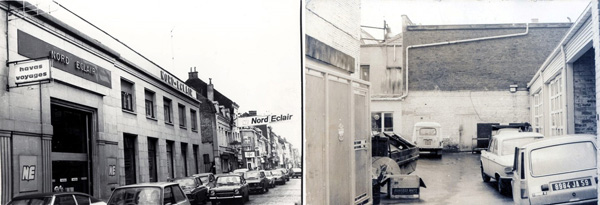

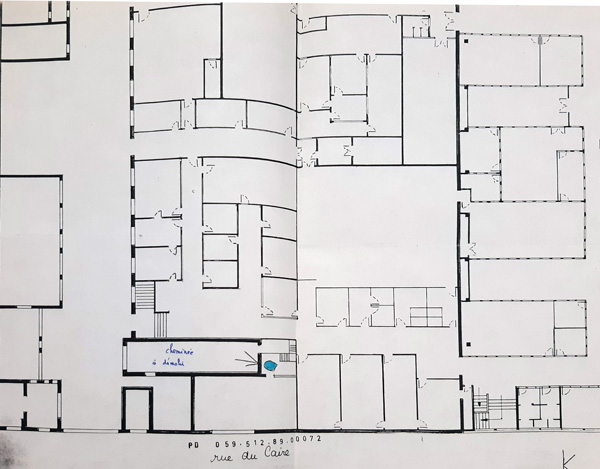

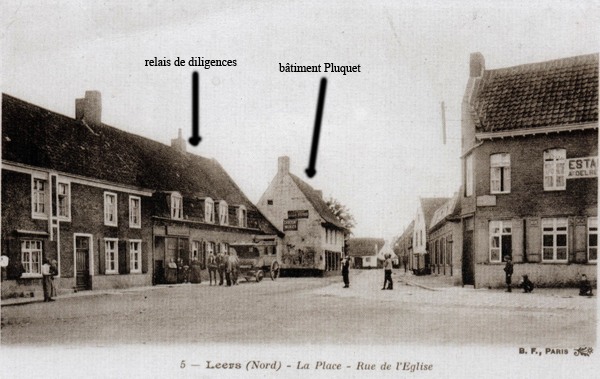

Jeanne et Jules souhaitent ouvrir un commerce plus grand. L’opportunité se présente en 1933, en effet l’ancien relais de diligences de M. Delcroix, situé juste en face, est en vente, à côté du bâtiment Pluquet qui empiète sur la rue.

A l’étage, au-dessus de l’ancienne entrée des diligences, se trouve un parc pour les amateurs de combats de coq. Avant-guerre, des tournois mémorables avaient lieu, avec bien entendu, les coqueleux Linsellois.

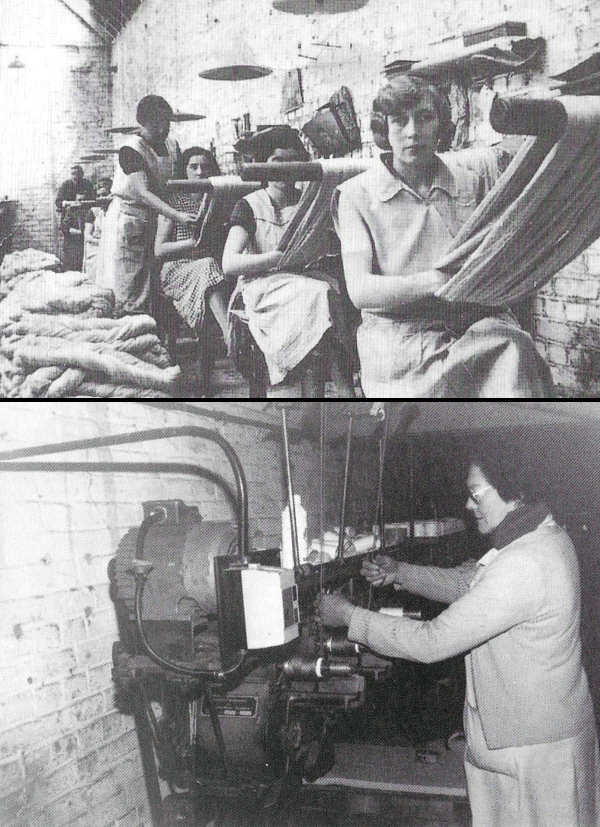

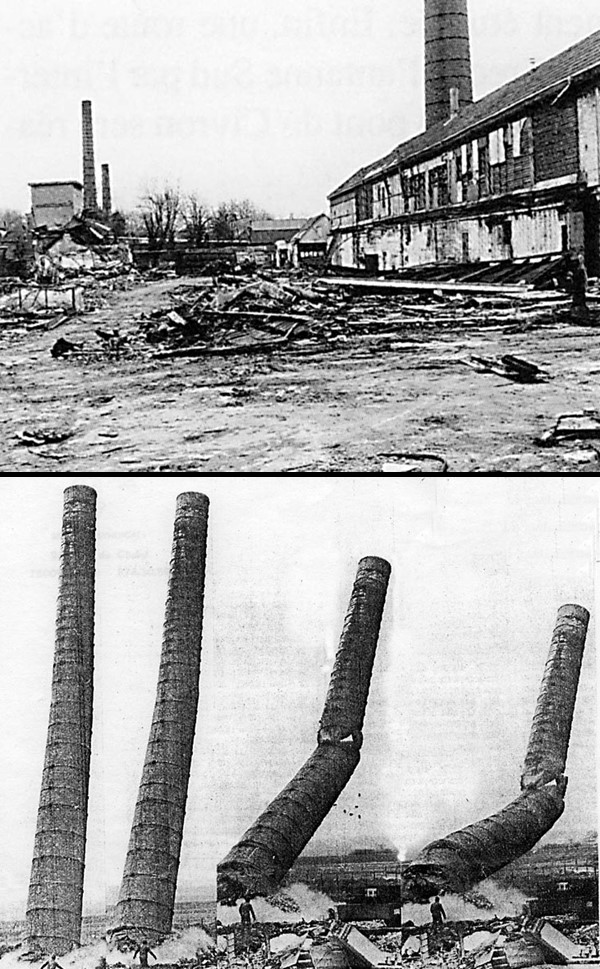

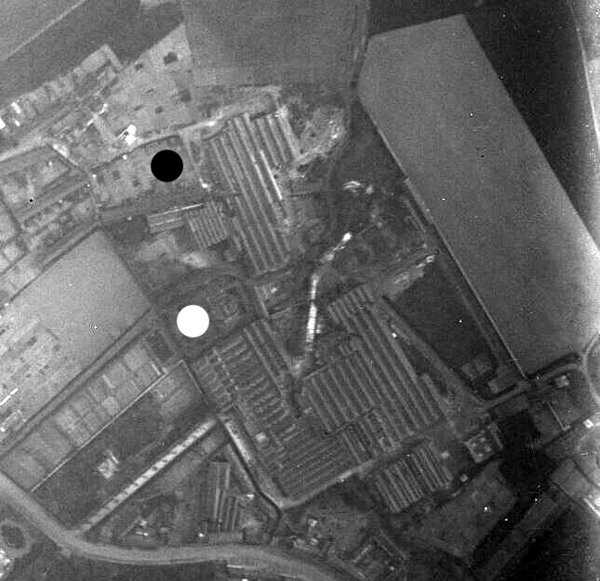

Bien avant 5 heures du matin, le café est ouvert pour les ouvriers du Transvaal et de Motte-Bossut, et ferme bien tard le soir. Durant la guerre, Jules prend le maquis, Jeanne tient son commerce, une pièce est dédiée au coiffeur Pierre Willequet. Lors de la destruction de l’auberge Pluquet en 1953, un bâtiment sera construit pour le coiffeur. C’est aujourd’hui un cabinet médical.

Après-guerre, le café devient un lieu incontournable de la commune, Jules est considéré comme » bon vivant » tandis que Jeanne est affable avec sa clientèle.

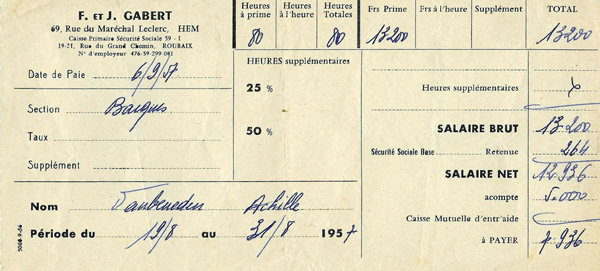

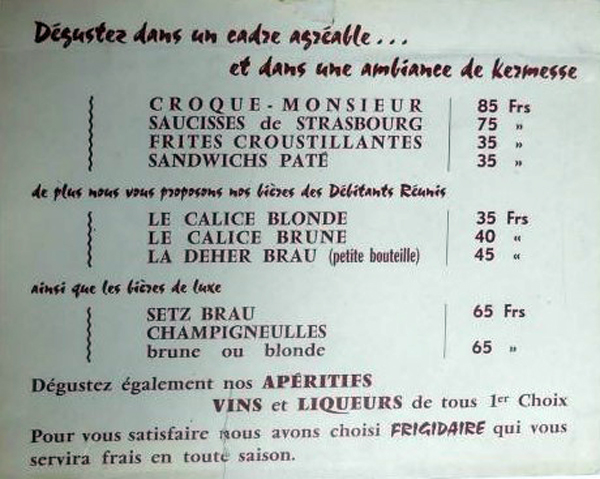

Dans les années 1950, les prix des consommations sont stables, ce qui permet de faire imprimer le tarif et de l’afficher pendant des années dans le café.

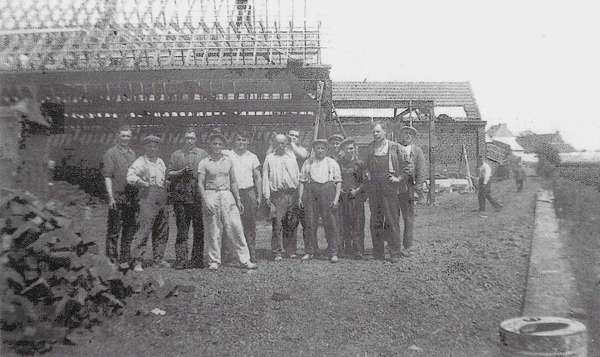

Le café est agrandi, le coiffeur ayant quitté les lieux, La façade et l’intérieur sont métamorphosés. A l’arrière, l’ancienne remise des diligences est transformée en une grande salle de réception pour banquets, mariages, et réunion d’associations.

Jeanne et Jules sont sensibles à l’évolution des goûts des jeunes de la ville. Ils remplacent le billard par l’un des premiers baby-foot « Stella » et un Juke-Box. Devant l’évolution du café, l’aide apportée par les cousins Bernard, Jean-Pierre et Jean-Marc Desmet est la bienvenue.

à suivre . . .

Remerciements à Christian Duhamel, le petit fils de Jules et Jeanne Vandamme