A la fin du 19ème siècle à Hem, la rue actuelle portait le nom de « fosse » de la Lèverie, ce qui, à l’époque, correspondait à une excavation, généralement profonde, servant de poche de ruissellement ou plus probablement de dépôt d’ordures aux limites d’un terrain. C’est en 1962 qu’elle devient la rue de la Lèverie.

Longue de 318 mètres, elle relie la rue des Ecoles à la rue Jules Guesde et se situe dans le quartier du Petit Lannoy. Pendant longtemps, elle était croisée par la voie de chemin de fer dont on devinait encore, au siècle dernier, le tracé derrière les maisons de la rue des Ecoles jusqu’au passage à niveau de la rue des 3 Fermes.

Au début du 20ème siècle, plus exactement en 1922, la commune d’Hem est entrée dans le Syndicat Intercommunal pour la fourniture d’eau potable qui est confiée à la société des Eaux du Nord, y rejoignant Lys-lez-Lannoy et Leers. Deux réservoirs en béton armé sont construits, l’un sur Hem à la Vallée et l’autre à Leers. Les canalisations sont ensuite implantées dans les rues, dont une rue de la Lèverie.

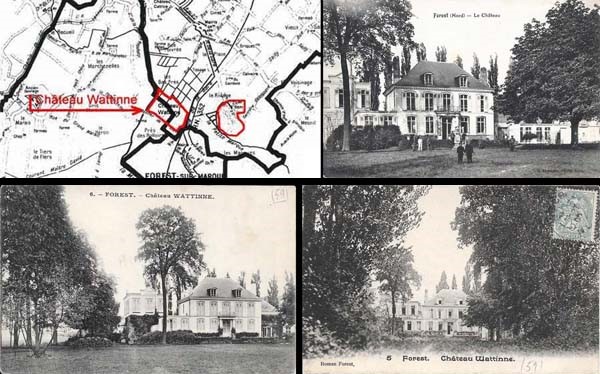

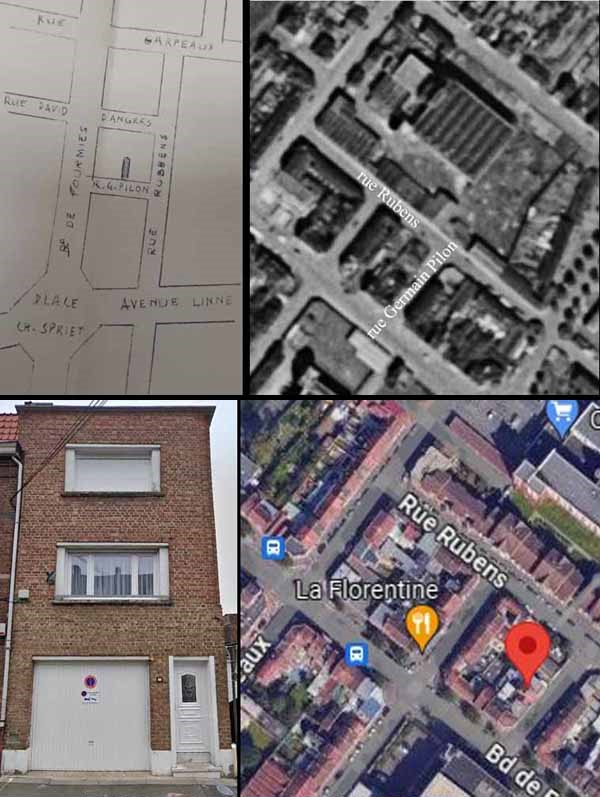

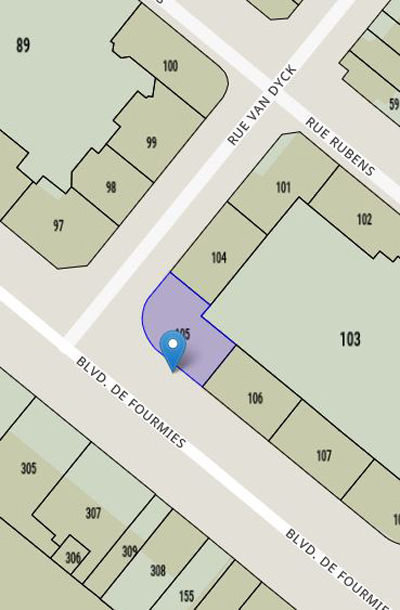

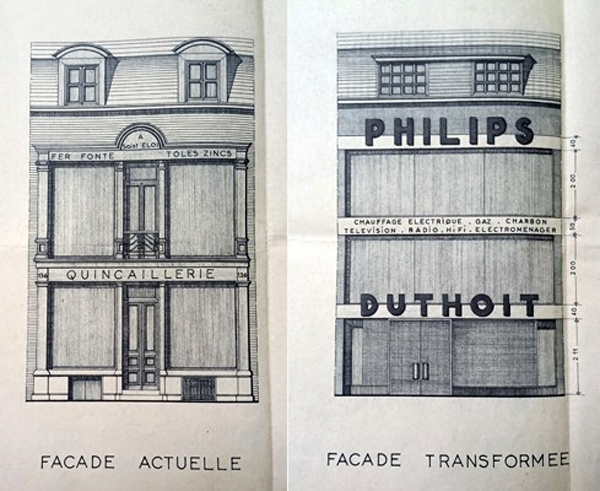

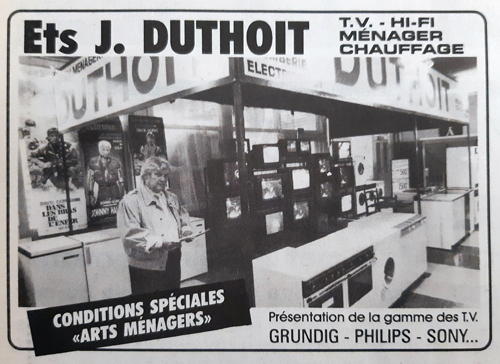

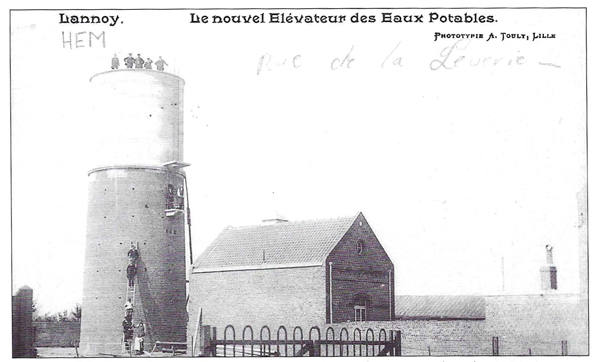

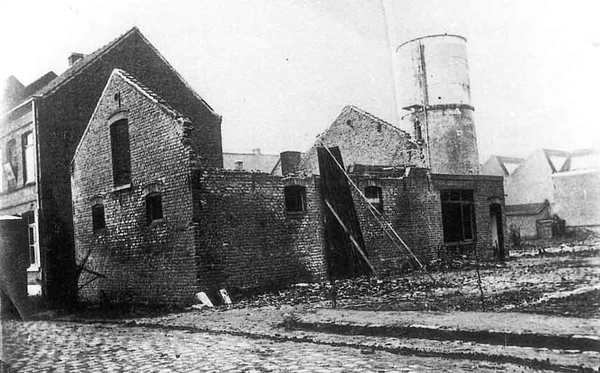

Par ailleurs, la rue abrite, au début du siècle un château d’eau, côté impair dans un ensemble industriel se situant au bout de la rue. On le distingue sur la photographie aérienne de 1933 ainsi que sur celle de 1947. Dans l’inventaire général du patrimoine culturel il est répertorié en 1991 au 21-23 rue de la Lèverie dans une usine désaffectée, non identifiée, auprès d’un atelier de fabrication et d’une aire de produits manufacturés.

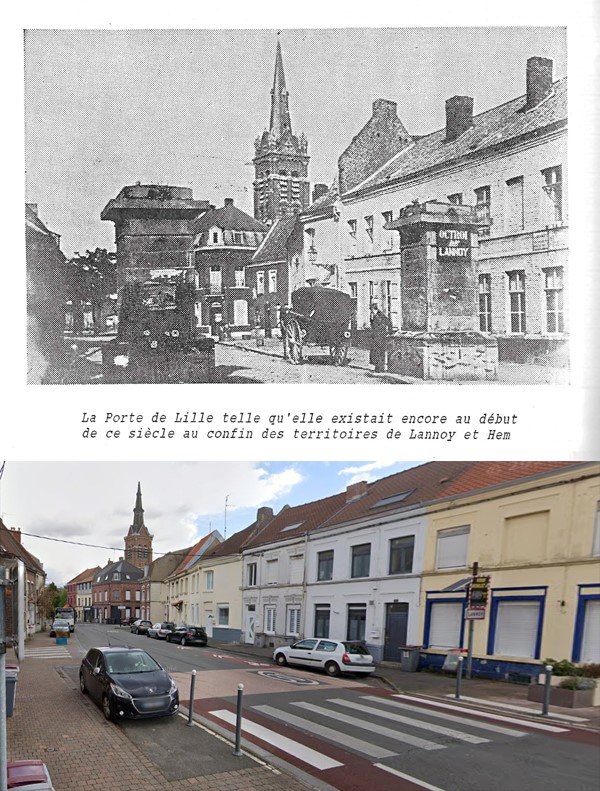

La carte postale le désigne comme le nouvel élévateur des eaux potables de Lannoy mais il se situait bien en fait sur le territoire de Hem. Les deux communes sont encore séparées au début du vingtième siècle par la porte de Lille, laquelle se situe au bout de la rue Jules Guesde à Hem comme le montre une photo d’époque de l’octroi de Lannoy.

De même que la fondation César Parent a été implantée sur le territoire de Hem (voir sur le sujet un précédent article paru sur notre site et intitulé la Fondation César Parent) au coin des rues Jules Guesde et de la Lèverie, il n’est pas interdit de penser que le raisonnement a été le même pour le Château d’Eau.

S’il ne reste à priori aucune trace de l’usine située au n°21 ou document permettant de l’identifier, le bâtiment situé juste à côté, au n°23 a longtemps abrité le café du Boer. Détruit pendant la guerre, ce café a été rouvert ensuite et tenu dans les années 1950 par le couple Briest-Plovie, puis dans les années 1960 par les Dupriez-Lezy.

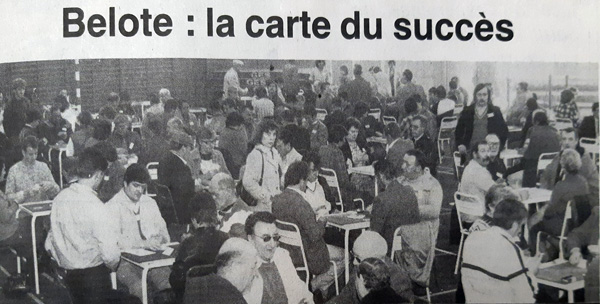

Ainsi, en 1966, la presse locale y décrit une grande animation pour ce siège de la société d’archers « Les coqs hardis », présidée par Albert Delespaul. Une partie de tir est tout d’abord organisée entre jeunes et anciens des tireurs de Croix et Hem, au cours de laquelle les anciens se distinguent. Puis se déroule le traditionnel banquet de la Saint-Sébastien. Une séance de tir y est organisée chaque dimanche ainsi que des séances d’entraînement deux soirs par semaine. Puis un tir au Cercle est organisé une fois par mois , dès que l’aménagement du pas de tir est terminé et celui-ci inauguré en présence du maire de la ville, Mr Leplat.

Le café figure encore au Ravet-Anceau de 1969 sous la gérance de J. Cassedanne et au milieu des années 1970 sous celle de B.Yves, avec une enseigne inchangée : Café du Boer. Le café reste répertorié à l’annuaire jusqu’en 1983. En revanche il ne figure plus au répertoire des commerçants de la ville de Hem édité en 1984.

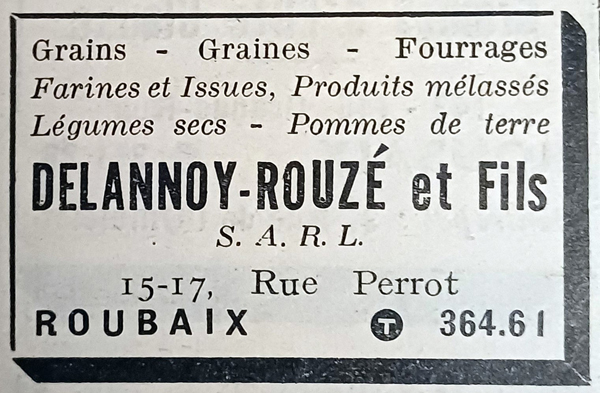

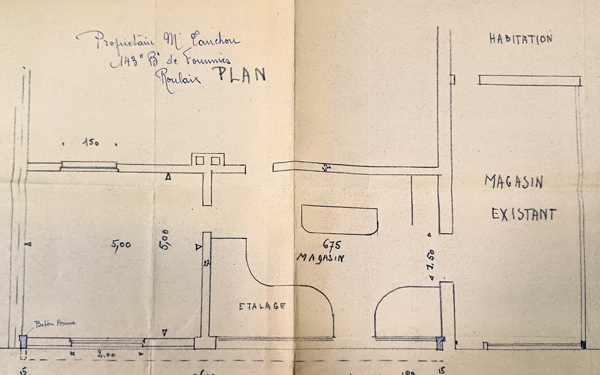

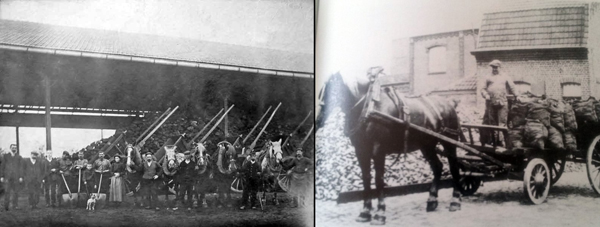

Au début du 20ème siècle, au n° 29 voisin, se trouvaient les établissements de Pierre-Joseph Franchomme, négociant en charbons, décédé en 1946, puis de M.Franchomme et Cie qui, jusqu’à la fin des années 1960, fait sa publicité pour des livraisons rapides de charbons, ainsi que tous appareils de chauffage, cuves mazout et fuel par volucompteur.

Par la suite l’enseigne Hem Confort, appareils de chauffage, apparaît sur le papier à en-tête des Ets M. Franchomme et Cie. Puis, dans les années 1970, le négoce d’appareils ménagers prend le nom de Hem Confort dans sa publicité laquelle fait état de fuels pour foyers domestiques et industrie. Toutefois les charbons Franchomme figurent toujours dans l’annuaire téléphonique à la même adresse.

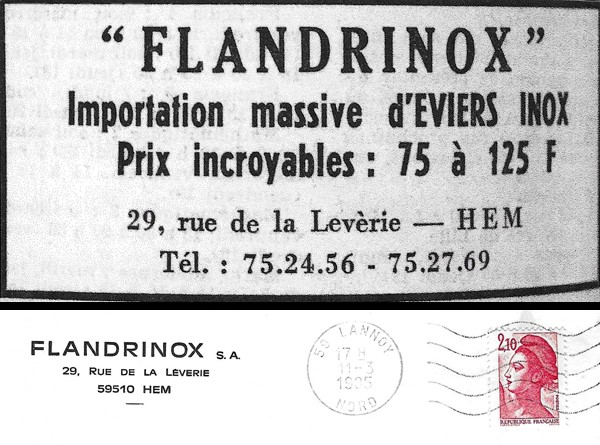

Les bâtiments abritent également dans les années 1970, L. Bourgois entrepôts de vieux métaux et la société Flandrinox, spécialisée dans l’importation massive d’éviers inox. Cette société y est toujours installée dans les années 1980 comme en témoigne une correspondance de l’année 1985 avec les Ets Bossu-Cuvelier à Roubaix. En 1975, les Ets Flandrinox figurent toujours dans le Ravet-Anceau dans la catégorie Vieux Métaux ; en revanche les Ets Franchomme ont alors disparu de la rubrique charbons. Dans les années 1980, la société ne figure plus à l’annuaire.

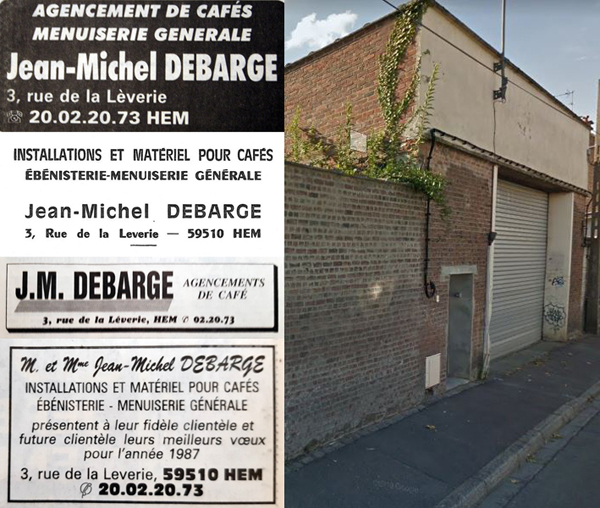

A partir de cette époque, en revanche, s’installe au n°3 de la rue JM Debarge, artisan en ébénisterie et menuiserie générale et spécialisé dans les installations et le matériel pour cafés. Lui succède, en 1998, Bruno Debusschere et son entreprise GD MECA de production et vente de produits industriels tournage fraisage, toujours active à ce jour.

Depuis la plupart de ces sociétés ont mis la clef sous la porte, ainsi que d’autres entreprises, de bâtiment par exemple, qui n’ont été qu’éphémères. Une seule nouvelle installation commerciale est à signaler depuis, au n°18, en la personne de Laurence Deguines, qui exploite depuis 2021 un négoce de vêtements pour enfants qu’elle créée elle-même sous la marque « 3 ptits chats création ».

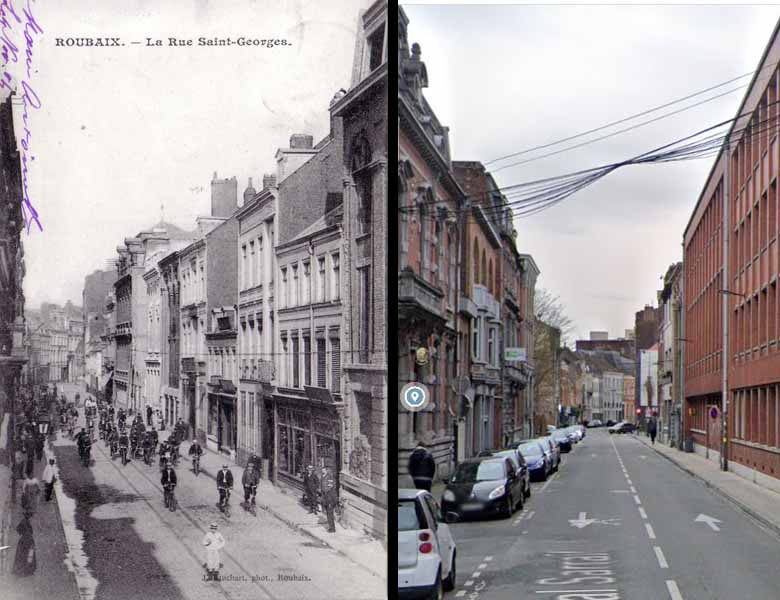

En un peu moins d’un siècle le panorama du quartier a considérablement évolué comme le montrent les photos aériennes de 1976, 2004 et 2023. En 1976, les champs, qui figuraient sur la photo de 1947, ont disparu avec la construction du quartier des 3 Fermes mais le château d’eau est encore là et on devine encore le n°29 dans la pointe. En revanche en 2004, plus de château d’eau et la pointe est un terrain vague et enfin en 2023, un nouvel immeuble d’appartements y a été construit. Quant au côté pair, il a vu apparaître un grand nombre de maison ces dernières années. L’ancien quartier industriel, à la limite de Lannoy, est devenu résidentiel.

Remerciements à l’association Historihem, à Bernard Thiébaut pour son ouvrage Hem Mémoire en Images et à Bernard Moreau pour son Histoire de la ville de Lannoy