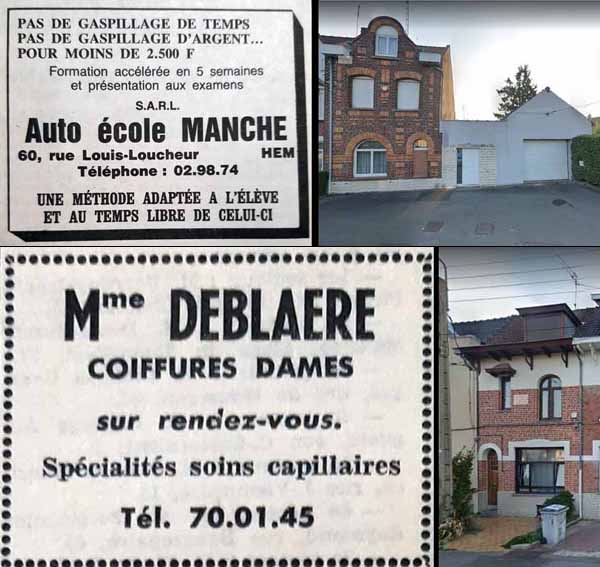

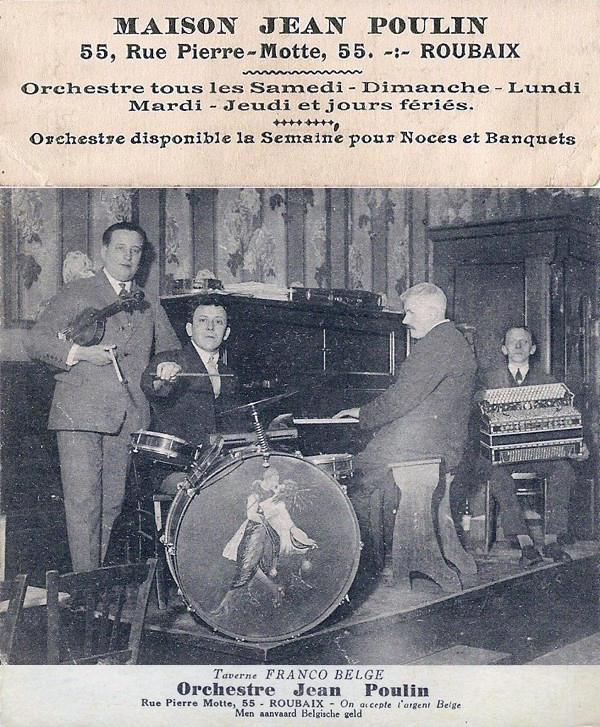

Depuis le début du siècle dernier, le 55 rue Pierre Motte à Roubaix a toujours été occupé par un estaminet. Dans les années 1910-1920 le café était tenu par S. Lagache et dans les années 1930-1940 par Jean Poulin. Ce dernier était non seulement cafetier mais également musicien violoniste et organisait dans son établissement : « La Taverne Franco-Belge » des concerts avec son orchestre.

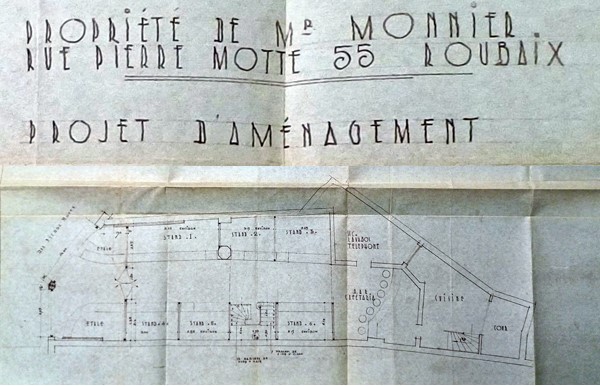

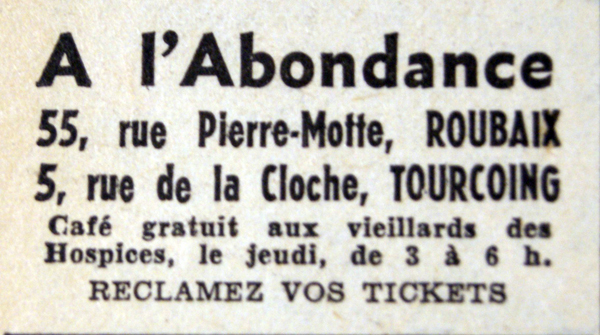

En 1951, René Monnier, né en 1925 à Roubaix, et son épouse Lucette, habitent 82 rue d’Anzin à Roubaix. Ils reprennent le fonds de commerce du 55 rue Pierre Motte et le transforment en épicerie. Ils font appel à l’architecte C. Verdonck pour aménager l’intérieur du point de vente. L’enseigne choisie : « A l’Abondance » a pour origine, l’époque d’après guerre ; les Français ont en effet, terriblement souffert pendant ces quatre années de privations alimentaires et commencent à retrouver des produits conformes à leurs attentes.

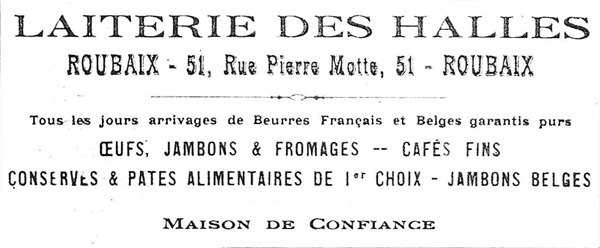

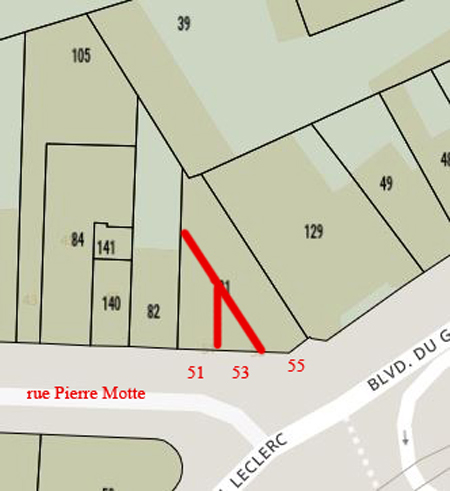

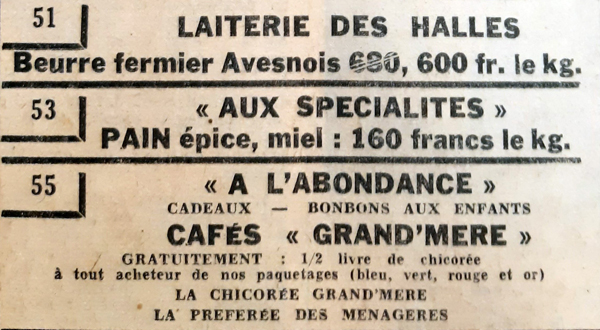

Maurice Monnier, le père de René, gère une crémerie, depuis quelques années, au 51 de cette même rue Pierre Motte, : la «Laiterie des Halles». Maurice vend du beurre des œufs, du fromage, mais également du jambon, du café et des conserves.

Entre les deux commerces 51 et 55 des père et fils Monnier, il existe au 53 une toute petite échoppe qui vend des articles de confiserie tenu par A. Domen : « Aux Spécialités ». Les trois commerçants s’entendent bien et communiquent ensemble, pour éditer des publicités communes dans la presse locale.

Au début des années 1950, la région manque encore de tout. Les besoins sont énormes et de nombreuses denrées alimentaires de première nécessité transitent en fraude depuis la Belgique toute proche : le tabac, le chocolat, le café et en particulier le café « Grootmoeder » qui signifie grand’mère en flamand.

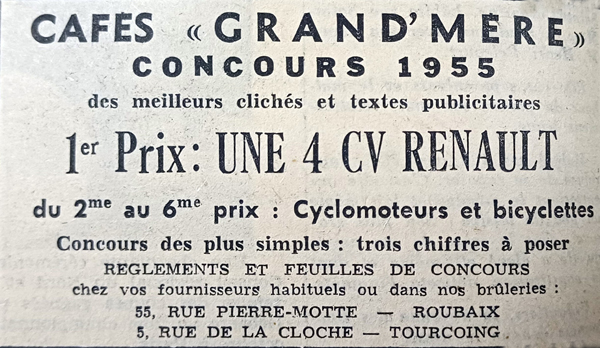

Pour développer leur commerce, René et Lucette commencent à torréfier eux-mêmes quelques cafés, c’est l’occasion de créer leur propre marque : le « café grand’mère », un clin d’oeil au café belge bien connu.

René et Lucette créent des mélanges de grains pour produire un café, familial et simple, mais de qualité avec de nouveaux goûts et arômes, à des prix compétitifs. Ils développent ainsi la torréfaction de différents cafés qui répandent dans tout le quartier une odeur de café agréable, et attire les passants. Le succès est immédiat, René et Lucette ont, tous deux, un sens inné du commerce, ils lancent des offres promotionnelles régulières sur leurs produits et communiquent par de la publicité dans la presse locale. Ils ouvrent un deuxième magasin à Tourcoing au 5 rue de la Cloche.

René est très proche des consommateurs et sensible à toutes les remarques, il n’hésite pas alors, à organiser des concours pour savoir quelle serait la meilleure campagne de publicité possible, pour son café Grand Mère.

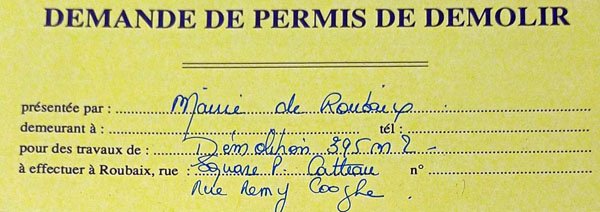

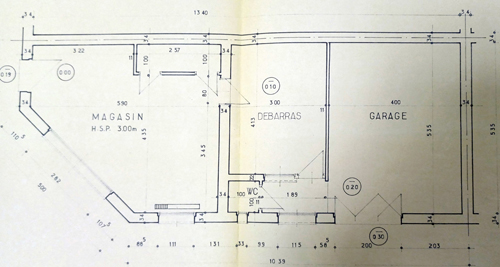

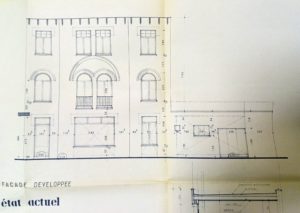

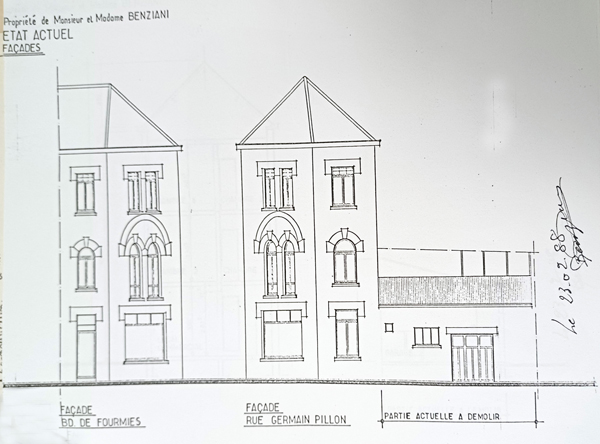

En 1958, René et Lucette souhaitent développer encore leur activité, mais le manque de place se fait cruellement sentir. Ils reprennent le commerce voisin de confiserie au N° 53 « Aux spécialités » et le 51 la « laiterie des Halles » de Maurice Monnier lequel prend une retraite bien méritée. René et son épouse créent alors la SMPM « Société nouvelle des Magasins de la rue Pierre Motte » pour la création d’un seul et même commerce sur une parcelle de terrain qui s’étale désormais sur 269 m2. Les travaux de transformation et d’agencement du nouveau magasin sont confiés à l’agence Antoine Addic à Lille.

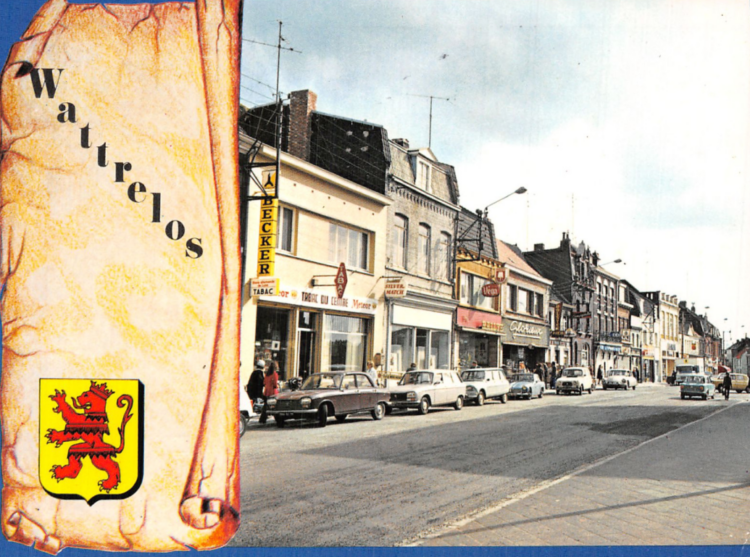

Au début des années 1960, les grandes surfaces font leur apparition et elles sont manifestement une menace pour les petits détaillants. A l’inverse, René et Lucette vont rapidement comprendre les possibilités de développement qu’offre ce nouveau mode de distribution. Le café Grand’mère est référencé au premier supermarché Auchan de l’avenue Motte à Roubaix. René et Lucette ont désormais des ambitions nationales de développement.

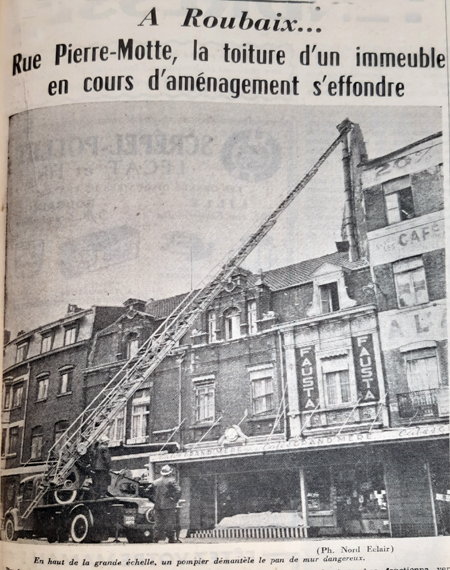

En mai 1961, un pan de mur branlant, situé au 3° étage de l’immeuble menace de s’effondrer. René Monnier fait évacuer immédiatement le magasin, puis prévient les services de secours, avant que le mur ne s’écroule sans faire de victimes. Une entreprise se déplace ensuite pour démolir et supprimer complétement le dernier étage et, ensuite, la marquise endommagée qui abritait les piétons sur le trottoir.

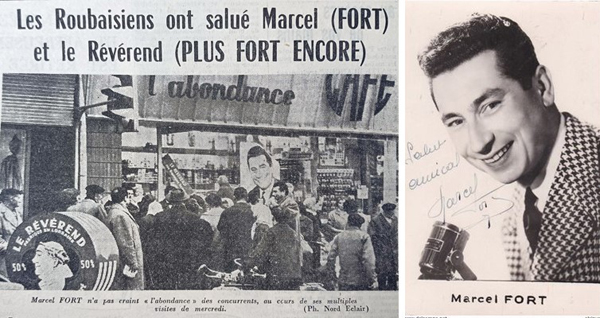

René Monnier adore la publicité et la communication. En Novembre 1962, il fait venir le sympathique et infatigable animateur Marcel Fort, pour animer une journée complète dans son magasin en partenariat avec le fameux camembert « Révérend » fabriqué en Lorraine. De nombreux cadeaux ( dont beaucoup de fromages ! ) sont alors offerts à la clientèle.

Quelques années plus tard, Fabrice, le célèbre animateur de la station de radio RTL, se déplace à Roubaix pour animer une émission de jeux, diffusée à la mi journée sur l’antenne pour faire gagner des paquets de café à la clientèle venue nombreuse.

En 1962, René Monnier est nommé président de l’Union des commerçants de la rue Pierre Motte. Le bon sens de René et Lucette Monnier est la clé de la réussite de la marque des cafés « Grand’mère 59 ». Ils proposent aux autres détaillants de la métropole de leur fournir leur café, et n’hésitent pas à apposer leur publicité sur les fourgons de livraison aux particuliers.

à suivre . . .

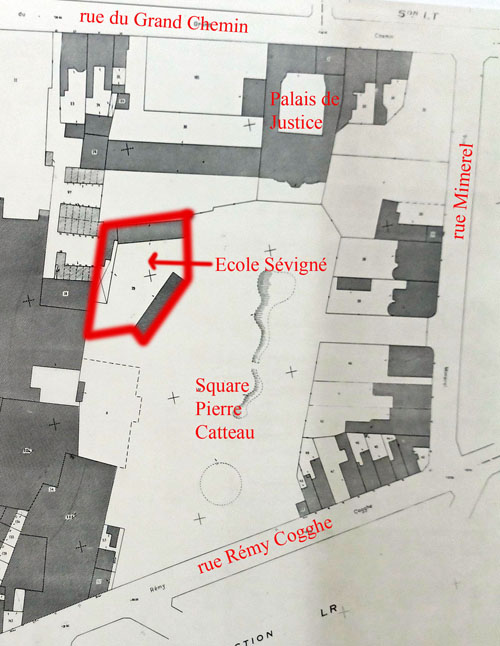

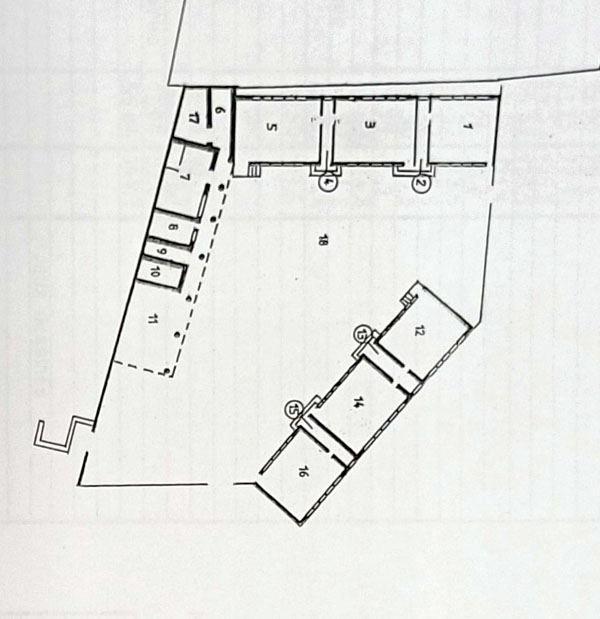

Remerciements aux archives municipales