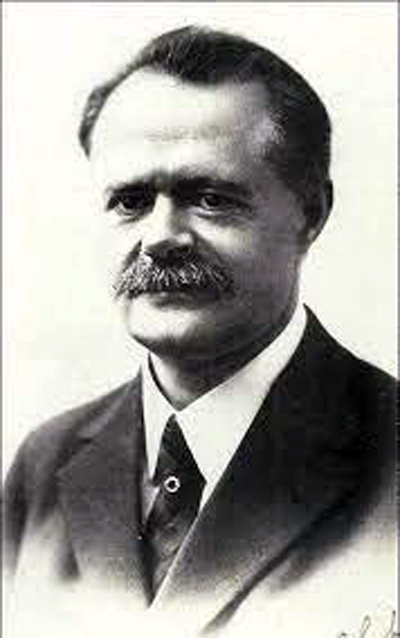

C’est suite au décès de son premier magistrat Florimond Lecomte que Wattrelos se découvre un nouveau maire : Louis Dornier, faisant fonction dès le mois de mai 1944, qui devient maire en septembre, quelques jours après la libération de la commune. Il le restera huit mois, jusqu’aux élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945.

Louis Dornier est né à Wattrelos le 11 juin 1890 dans le hameau du Petit Tournai. Il est le dernier enfant d’une fratrie de sept. Professionnellement il est lithographe, puis commerçant libraire. Il est encore soldat au 41e régiment d’artillerie de Douai, lors de son mariage avec Laure Maria Cossement le 6 décembre 1912 à Wattrelos, en présence de ses deux frères Jules et Emile.

Louis Dornier a participé à la première guerre mondiale : on le retrouve notamment au 2e régiment d’artillerie coloniale (2e RAC) , 13e régiment d’artillerie (13e RA) , 41e régiment d’artillerie (41e RA) , 59e régiment d’artillerie (59e RA) , 255e régiment d’artillerie de campagne (255e RAC). Il est d’abord engagé contre l’Allemagne et ses alliés jusqu’en novembre 1915, puis sur le front d’Orient de décembre 1915 à juillet 1919. De retour à la vie civile en octobre 1919, il est titulaire de la croix de guerre, et des médailles de Serbie et d’Orient.

Louis Dornier est secrétaire général de la section wattrelosienne du Parti socialiste en 1920. Entré au conseil municipal en 1924, il sera adjoint d’Henri Briffaut dès 1935, puis premier adjoint de Florimond Lecomte. Il exerce les fonctions d’administrateur de l’Hospice Hôpital depuis novembre 1939. Il sera responsable du service de ravitaillement pendant la guerre.

Florimond Lecomte, maire de Wattrelos, décède le 21 mai 1944, Louis Dornier fait alors fonction de maire. En octobre 1944, il est procédé à l’installation de la délégation municipale. Jules Deldalle, président du comité local de la libération, donne communication de l’arrêté préfectoral désignant les membres de la délégation municipale. Louis Dornier est désigné président et maire, il installe les membres, puis prononce un magnifique discours dans lequel il rappelle le souvenir d’Henri Briffaut et de Florimond Lecomte, anciens maires, et il déclare que l’administration municipale tiendra permanence à la Mairie comme elle l’a toujours fait pour servir la population.

Il est décédé le 4 août 1950 quelques mois après avoir reçu la médaille d’honneur communale de Wattrelos en mai 1950. En son honneur la rue des Fleurs devient la rue Louis Dornier.