A la fin des années 1970, la télévision se développe et envahit les foyers au détriment des salles de cinéma. Tous les cinémas sont en difficulté et ferment les uns après les autres. Le Colisée n’est pas épargné par la crise des grandes salles obscures mais s’apprête à connaître un autre sort. En effet, la ville de Roubaix rachète l’établissement, en 1980, et dépose un dossier pour la réhabilitation et la transformation du Colisée en salle de spectacles et centre de chorégraphie. Le vieux cinéma s’apprête à couler des jours différents, il va devenir un point de ralliement de l’Opéra du Nord.

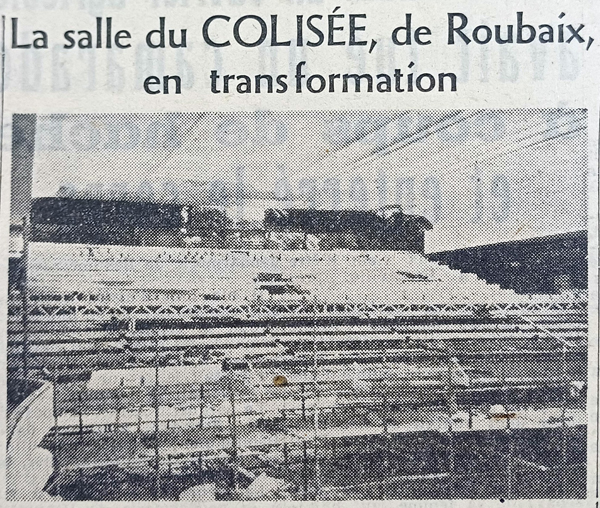

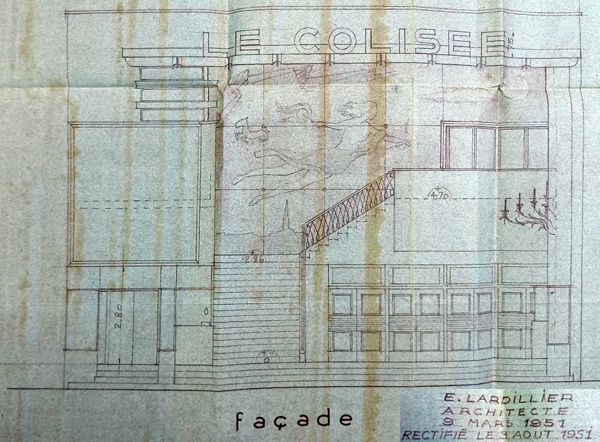

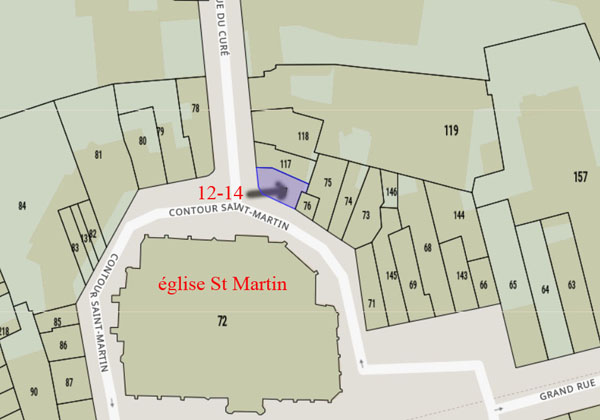

D’importants travaux de rénovation ( pour 12 millions de francs ) sont ainsi programmés d’ici 1982. Le chantier démarre en Mars 1981. Tout d’abord, il est nécessaire de désenclaver le Colisée. La ville de Roubaix rachète l’entreprise voisine, les Ets Libbrecht, au 39 de la rue de l’Epeule, qui est ensuite démolie. La superficie de plus de 4.000 m2 peut alors être consacrée à la création d’une place. L’entrée de la rue de l’Epeule se fait sur un parvis latéral, qui permet lui-même aux spectateurs d’accéder à la salle de spectacle.

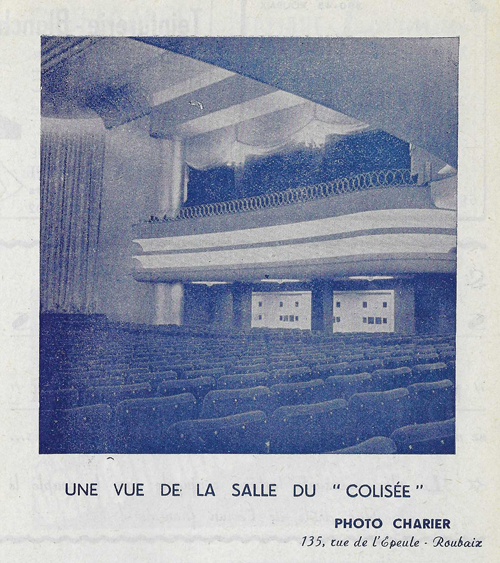

La salle de cinéma connaît alors de grands changements. La scène est large mais pas suffisamment profonde pour se prêter à des spectacles chorégraphiques, elle est donc agrandie. Plusieurs rangées de fauteuils ( environ 200 ) devant la rampe, sont supprimées. Une fosse d’orchestre est créée. La scène ne peut pas être réaménagée, elle doit être complètement rasée, avec la création d’un nouveau plateau, l’installation d’un nouveau dispositif de cintres, la pose de perches qui supportent les projecteurs pour les jeux de lumière etc. La capacité de la salle est dès lors de 1800 personnes.

Un couac se produit pendant les travaux : la maison voisine de Jean Prez, accordéoniste au 43 de la rue de l’Epeule, subit quelques dommages . . .

En Juin 1982, Pierre Prouvost, député maire, vient visiter le chantier. Il constate que les travaux avancent bien, et que les délais seront respectés, malgré l’ampleur de la tâche. La livraison devrait se faire fin Décembre ou en début d’année 1983.

Mr le Maire est impressionné par l’importance des travaux. Autrefois, derrière l’écran du cinéma, le mur du fond se trouvait à 4 mètres de distance. Aujourd’hui la tour de scène construite, mesure 23 m de haut, 30 m de large avec une ouverture de scène de 18 m sur 15 m de profondeur. Cette tour est vraiment très imposante.

La salle de spectacle peut, par ailleurs, être modifiée en fonction des spectacles. A partir du 10° rang jusqu’au 22° tous les sièges peuvent être relevés, grâce à l’installation de vérins hydrauliques. Ce système ingénieux permet de disposer les sièges en gradins. Cette disposition est particulièrement efficace au niveau acoustique pour les représentations de spectacle lyrique ou d’opéra.

Pierre Prouvost est heureux de constater que le nouveau Colisée est propre à accueillir le public, d’autant que le niveau artistique des spectacles proposés ne démentira pas la qualité de l’outil conçu.

Le 28 Janvier 1983, après près de deux ans de travaux, c’est l’ inauguration du Colisée-Opéra en présence de Pierre Mauroy premier ministre de l’époque, Pierre Prouvost député-maire, Monique Bouchez présidente de l’Opéra du Nord, Noël Josèphe président du Conseil Régional et Alfonso Catà chorégraphe du Ballet du Nord. Pour l’occasion, le ballet national de Marseille de Roland Petit présente son spectacle : « Les Hauts de Hurlevent », et ce pendant trois jours consécutifs.

Le Colisée démarre donc, en ce début d’année 1983, de façon importante et dynamique puisque sont programmés les spectacles de Julien Clerc le 3 Février, la revue du Casino de Paris les 4 et 5, l’opéra Faust les 18 et 20, Patrick Sébastien le 25 et la revue West Side Story les 26 et 27.

C’est également en 1983, que le Ballet du Nord, antenne de l’Opéra de Lille, s’installe au Colisée, sous la direction d’Alfonso Catà. Le ballet devient Centre Chorégraphique National en 1985.

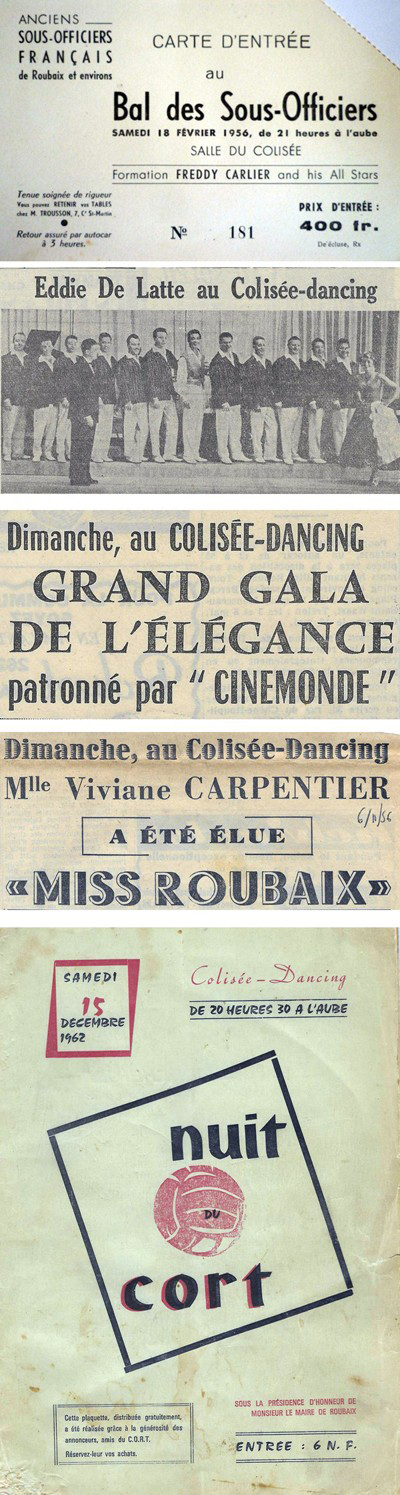

La salle d’entraînement et de répétitions du Ballet du Nord est installée à l’étage dans l’ancien dancing et peut également, à l’occasion, accueillir 200 personnes. Sur la photo ci-dessous, on reconnaît, en bas, les anciens gradins du dancing, et sur la droite, la scène ou se produisaient les chanteurs et orchestres.

Dans les années 1980, le Colisée est géré par l’association Roubaix Culture dont le président est André Diligent et la vice présidente Thérèse Constans. La direction de Roubaix Culture a son siège dans les locaux du Colisée. La ville de Roubaix et le Colisée travaillent toujours en étroite collaboration, en matière de choix des spectacles, de budget de fonctionnement etc

En 1993, soit 10 ans après l’ouverture, le directeur, Patrick Bullens, pense déjà à effectuer quelques travaux de rénovation. 1) les peintures : la totalité des peintures intérieures soit 3000 m2 sont à refaire 2) le chauffage à air pulsé doit être repensé, pour éviter à certains spectateurs d’avoir trop chaud et d’autres d’avoir des courants d’air désagréables, et surtout que le chauffage soit plus silencieux. Les devis des travaux sont acceptés et ceux-ci vont durer tout l’été.

Le Colisée accueille des spectacles prestigieux et de nombreuses vedettes de variété s’y produisent : Barbara, Charles Trenet, Michel Sardou, Niagara, Georges Moustaki, Alain Souchon, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour etc, ainsi que des célébrités dans le monde du théâtre :

Patrick Bullens nous conte une anecdote qui prête à sourire : Bernard Blier, peu avant de monter sur scène, se trouve dans sa loge en peignoir d’intérieur. Il se dirige vers le lavabo pour se nettoyer les mains, et malheureusement s’aperçoit que les robinets ne fonctionnent pas correctement ( eau froide à la place de l’eau chaude ! ) Bernard Blier, qui a du caractère, se met en colère, le fait savoir bruyamment et monte directement sur scène en peignoir ! Tous les techniciens sur place sont forcément surpris, essaient de l’interpeller pour qu’il puisse se vêtir, mais en vain. Bernard affiche un sourire moqueur : le peignoir est sa tenue de scène du premier acte !

Dans les années 1990, de nouvelles très grandes salles spécialisées dans la distribution musicale arrivent sur la métropole comme Le Zénith ou l’Aéronef. Le Colisée voit ainsi partir les grands concerts vers les autres salles. La directrice depuis 1997, Marie-Cécile Laidebeur, parvient cependant à maintenir une offre culturelle variée et de grande qualité.

En Novembre 1998, un incident se produit lors du concert du chanteur Faudel. En effet, le public est chaud-bouillant, les filles trépignent, sautent, crient, hurlent, dansent et se trémoussent pendant ce concert de musique raï. Le pompier de service s’aperçoit que des fissures apparaissent sous le balcon. Inquiet il prévient le responsable de la sécurité qui fait arrêter immédiatement le chanteur. Faudel annonce lui-même la nouvelle au public forcément mécontent. Il semble toutefois, que ce ne sont que des fissures superficielles du plâtre.

Arnaud Verspieren et Marie Cécile Laidebeur annoncent en 1999 l’installation de 1200 nouveaux fauteuils beaucoup plus confortables et silencieux ( en effet, ils ne couinent pas ! ) et de couleur bleu comme le rideau. 600 fauteuils arriveront plus tard pour être installés au balcon.

à suivre . . .

Remerciements à Bertrand Millet, Bernard Vanalderwelt, Patrick Bullens ainsi qu’aux archives municipales.