Au début des années 1900, Florimond Segard est artisan coiffeur, installé au 7 et 9 de la rue Saint Jean à Roubaix. Son épouse, Claire née Defives, y tient une épicerie buvette au même endroit.

Ils ont un fils Florimond, né le 19 Juin 1907, qui porte donc le même prénom que son père et devient artisan-tapissier. Florimond et son épouse, Denise née Deleporte habitent chez les parents au 9 de la rue Saint Jean, puis rapidement au 15 de la même rue.

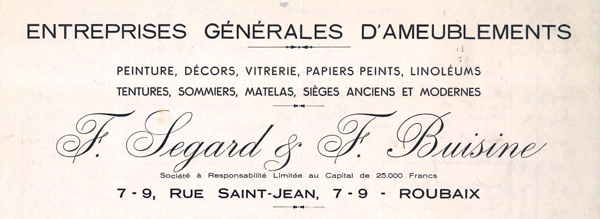

En 1937, Florimond Segard crée avec un ami, Eloi Buisine, la société « Segard et Buisine » qui propose tous travaux de peinture, décoration, vitrerie, papier-peint, linoléum, tentures, sommiers, matelas etc.

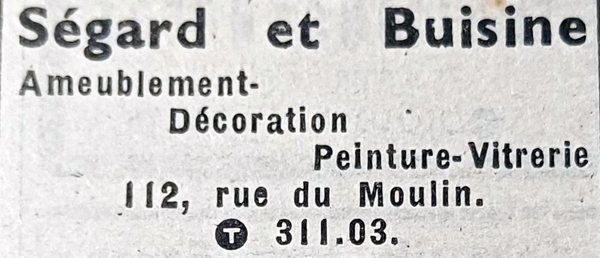

Eloi Buisine est le neveu de Marie Buisine, responsable d’une pouponnière, qui sauva 8 enfants de l’incendie de la crèche, mais resta malheureusement dans les décombres. ( voir sur notre site un précédent article intitulé Marie Buisine ). L’entreprise Segard et Buisine déménage ensuite au 112 rue du Moulin.

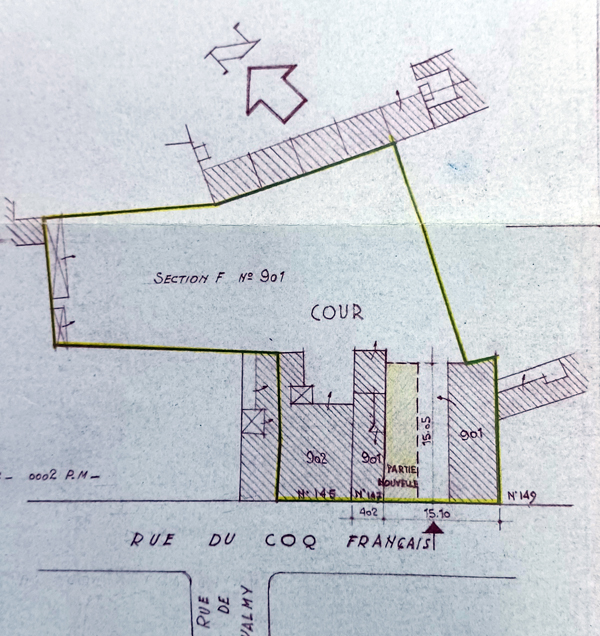

L’entreprise Segard et Buisine fonctionne correctement, mais l’activité s’arrête en 1940, car ils sont tous deux mobilisés. A la libération, Florimond et Eloi reprennent leur activité, et font l’acquisition, en 1947, d’un immeuble au 145 rue du Coq Français, lequel appartenait à F. Leroux-Lemaire, industriel. Ils y installent les bureaux et ateliers de leur entreprise générale d’ameublement.

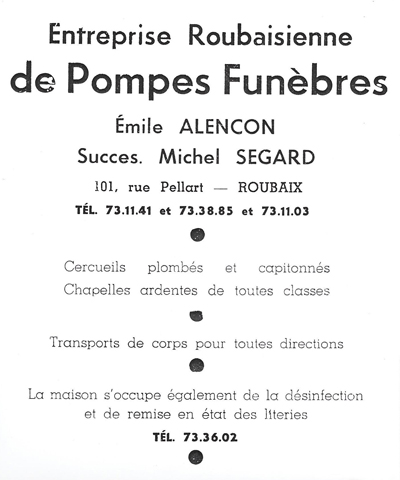

Florimond Segard et son épouse habitent au 112 rue du Moulin avec leurs 5 enfants : Michel né en 1937, Annie en 1938, Colette en 1940, Francis en 1945 et Edith en 1952. L’aîné, Michel Segard, a 21 ans en 1958 lorsqu’il reprend l’entreprise funéraire d’Emile Alençon au 101 rue Pellart.

En 1965, Florimond Segard est décoré de la médaille d’argent de la Mutualité du Nord, distinction honorifique qui vient en complément de celles, nombreuses, dont il est déjà titulaire.

En 1968, Eloi Buisine a 68 ans et démissionne de son poste pour prendre sa retraite. Francis, le fils de Florimond Segard, à l’âge de 23 ans, est alors nommé gérant de l’entreprise Segard et Buisine.

L’entreprise Segard et Buisine a toujours eu beaucoup de respect envers son personnel. En 1971, une réception est organisée à la « Tonne d’Or », à Roubaix, pour fêter les 35 ans de l’entreprise et remettre la médaille du travail à dix de ses salariés. C’est en cette année 1971 que Florimond prend une retraite bien méritée, à l’âge de 64 ans.

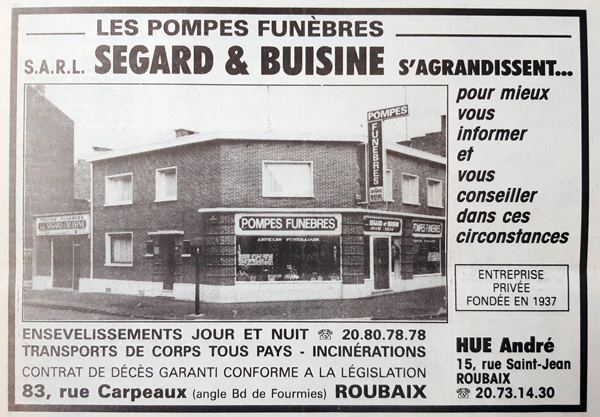

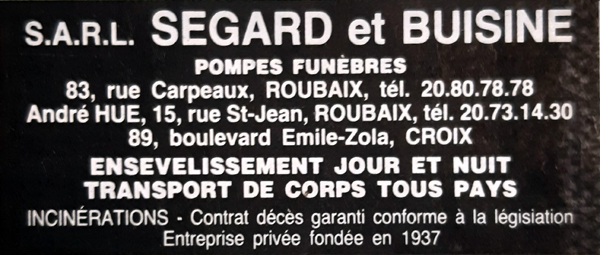

En 1981, l’entreprise Segard et Buisine développe son activité en lui ajoutant un service de Pompes Funèbres. Francis ouvre un point d’attache au 89 rue Emile Zola à Croix, en 1981. C’était auparavant le siège de l’entreprise de confiserie du Géant Gourmet créée en 1953, par les membres de la famille Beulque.

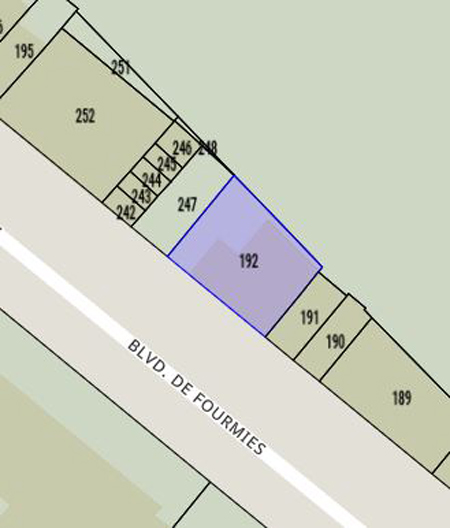

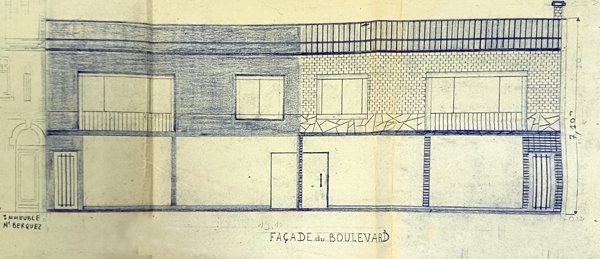

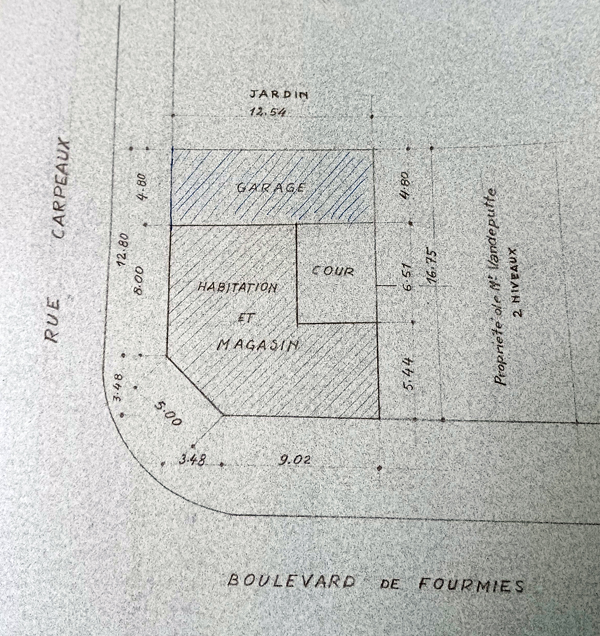

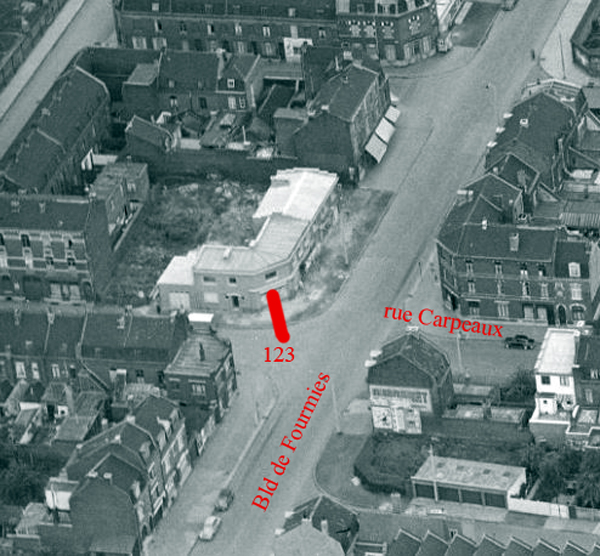

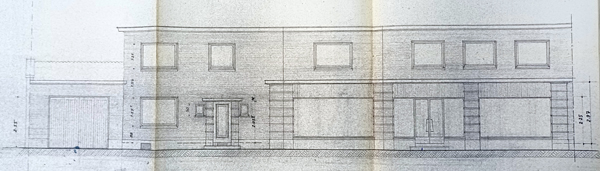

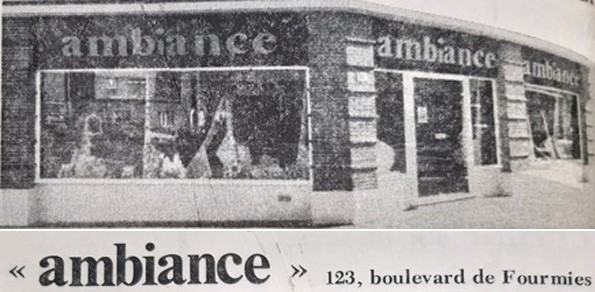

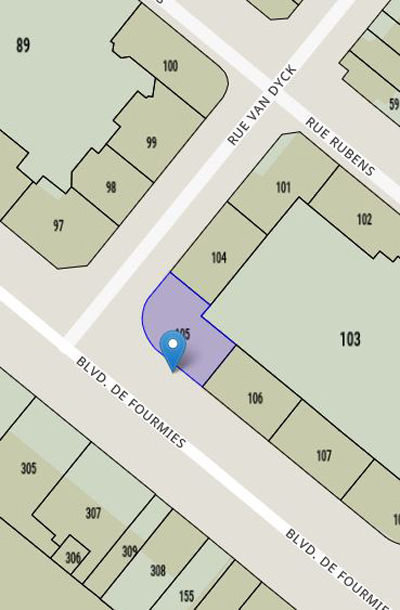

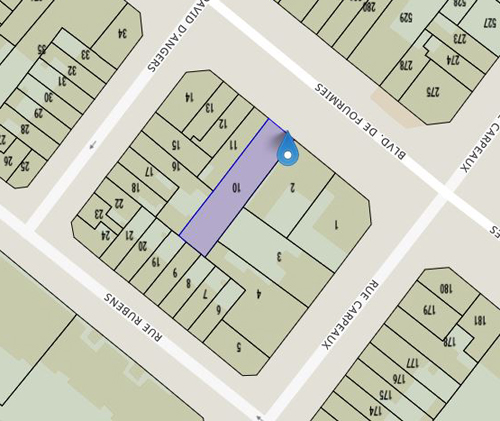

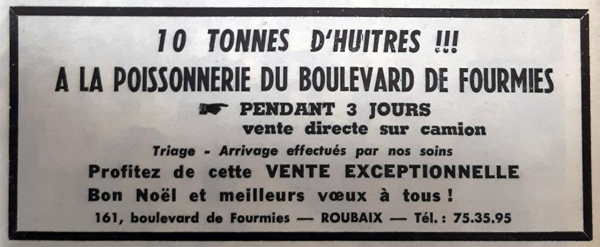

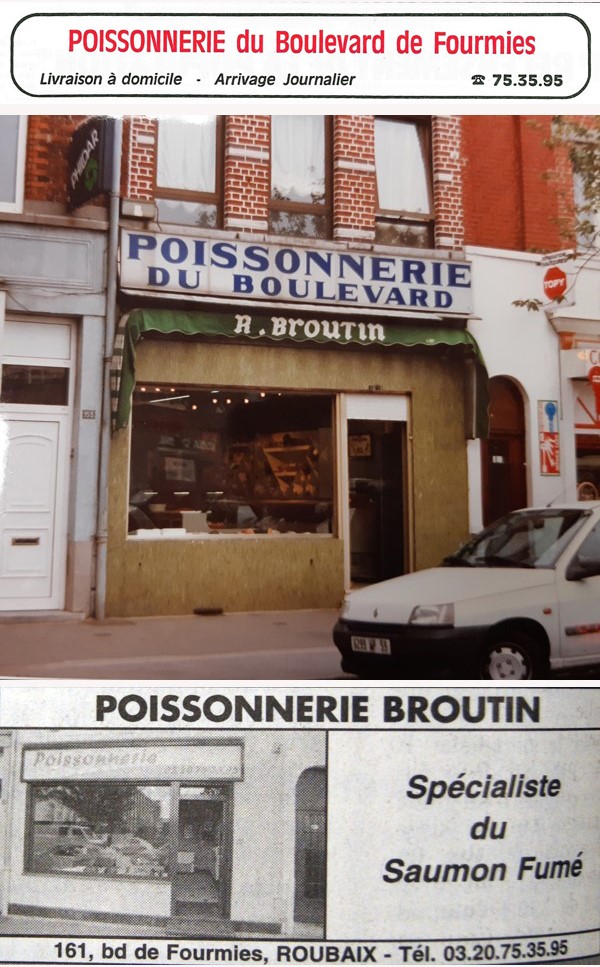

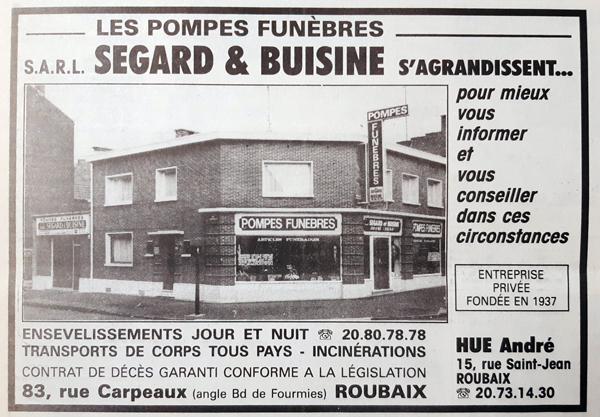

Francis reprend le 83 rue Carpeaux à Roubaix ( à l’angle du boulevard de Fourmies) en 1982. C’était auparavant le magasin de décoration « Ambiance » tenu et géré par son épouse Francine Segard. Il le transforme en point de vente des Pompes Funèbres Segard et Buisine. Il reprendra par la suite en 2002, le local voisin du photographe Vandeputte, au 125 boulevard de Fourmies, pour le transformer en funérarium.

En 1988, Francis est nommé président de l’association des commerçants du Nouveau Roubaix. Il entretient d’excellentes relations avec ses voisins et crée donc un climat dynamique avec les autres commerces du quartier.

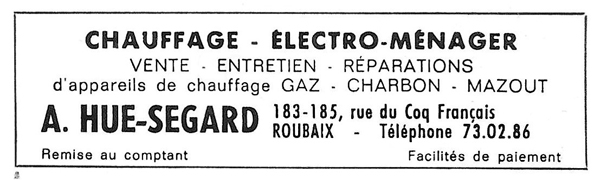

Francis s’associe en 1981, avec André Hue son beau-frère ( le mari de Colette Segard ), lequel dirige une entreprise de chauffage, créée en 1965, au 183 rue du Coq Français, pour créer un département Pompes Funèbres.

Le local du 89 91 rue Emile Zola à Croix devient rapidement trop petit et, pour faire face à l’expansion, Francis Segard et André Hue décident d’acquérir un terrain vierge au 18 avenue de l’Europe à Croix pour y construire un centre neuf. Ce terrain appartenait auparavant au concessionnaire Citroën de Roubaix.

La construction du bâtiment et du funérarium se passe dans les meilleures conditions possibles et les travaux se terminent en 1987. Trois ans après, en 1990, Francis décide d’agrandir l’entreprise en construisant une extension à l’arrière du bâtiment, dans la rue Vauban. L’entreprise s’étale désormais sur 3.264 m2.

Dans les années 1990 la société Segard et Buisine connaît un fort développement. Francis et André continuent d’entretenir des relations très cordiales avec leurs confrères. En 2004, ils reprennent l’entreprise de pompes funèbres Odoux à Mouvaux. Vont suivre ensuite de nombreux rachats de centres funéraires.

Aujourd’hui le groupe Segard et Buisine, c’est 17 funérariums sur toute la métropole lilloise et 2 en Belgique.

Plus de 100 personnes ( salariés et vacataires ) travaillent dans le Groupe Segard et Buisine qui dispose désormais d’un flotte de 99 véhicules magnifiquement entretenus.

Le funérarium de Croix a une excellente notoriété, si bien qu’il attire les gens du spectacle et du cinéma. Marion Cotillard est venue tourner quelques scènes pour le film « Frère et Soeur », le comédien Benoit Poelvoorde, l’humoriste Jarry y ont fait également des apparitions, ainsi qu’ Audrey Fleurot pour la série télévisée « HPI ».

Aujourd’hui, l’entreprise est dirigée par les deux frères Benoit et Hervé Hue ( les fils d’André ). Francis Segard, toujours dynamique à près de 80 ans, passe dans l’entreprise plusieurs jours par semaine pour y aider ses neveux. De nos jours, le Groupe Segard et Buisine est l’une des plus grosses entreprises familiales en activité, au Nord de Paris.

Remerciements à Francis Segard et Hervé Hue ainsi qu’aux archives municipales