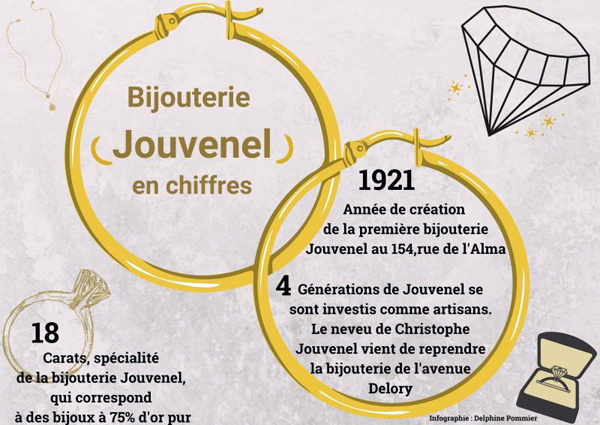

Jules Jouvenel naît à Bruxelles en 1900. En 1914, suite à la déclaration de la guerre il part en exode à Londres en Anglerterre. Il trouve un travail à Wimbledon, sur le terrain d’aviation : il apprend sur le tas à réparer des tableaux de bord de navigation aérienne, des instruments à aiguilles. Il se passionne alors pour cette activité nouvelle. A son retour en 1919, Jules est bien décidé à créer son commerce. Il se perfectionne dans un atelier d’horlogerie à Roubaix. Il reprend en 1921, le commerce »A la Gerbe d’Or » d’ Eugène Clauss horloger, bijoutier, opticien au 154 rue de l’Alma.

Jules se marie avec Mathilde. Ils ont deux enfants : Pierre né en 1927 et Jean-Claude né en 1933.

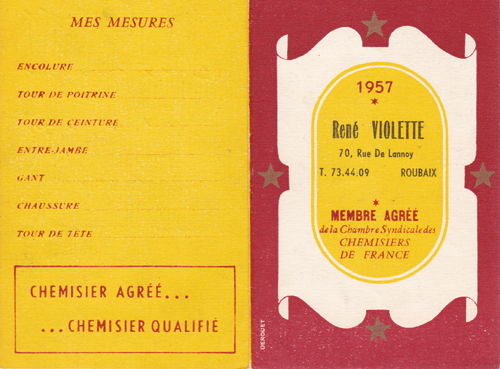

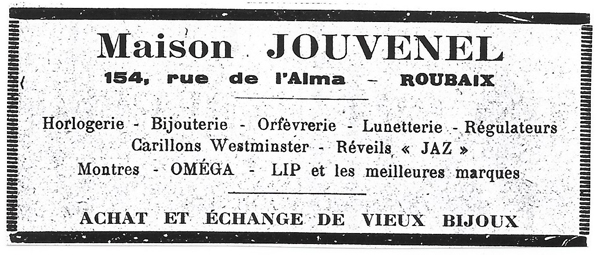

Dans les années 1930, Jules Jouvenel développe son commerce de façon importante. Son expérience est reconnue et appréciée de la clientèle. Il vend des marques célèbres, comme les carillons Westminster, mais également les réveils Jaz, les montres Lip et Oméga. Il commence à transformer des vieux bijoux en créations originales.

Dans les années 1940, l’aîné des deux garçons, Pierre, devenu adolescent, commence à apprendre le métier. Jules délaisse peu à peu l’activité d’opticien, pour se consacrer à ses deux passions : l’horlogerie et la bijouterie.

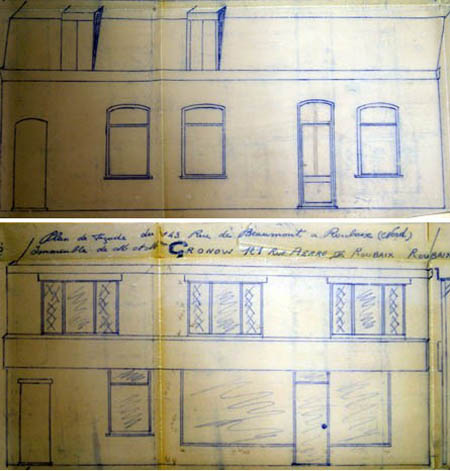

L’affaire de Jules et Mathilde se développe fortement, et le manque de place se fait cruellement sentir. L’occasion se présente en 1956, lorsque la maison voisine au 156 de la rue de l’Alma se libère. Jules en fait l’acquisition et transforme complètement le 154 et 156 en un seul point de vente. Les travaux sont confiés à Fernand Rotty 24 ter rue Stephenson. La nouvelle façade de couleur grise et rouge foncé est magnifique.

En 1952, le fils aîné, Pierre, ouvre son magasin à Lys lez Lannoy au 112 rue Jules Guesde.

Tous les ans au mois de Juillet, se déroule la braderie de la rue de l’Alma ; c’est l’occasion de proposer l’ensemble des produits du magasin avec une baisse de prix.

Jean-Claude abandonne son poste d’employé comptable au tissage Emile Toulemonde, pour aider son père à l’atelier d’horlogerie et se consacrer à temps plein au commerce de ses parents.

Jules prend sa retraite à la fin des années 1960. Jean-Claude et son épouse Christine reprennent le magasin de la rue de l’Alma en 1970, et font appel en 1977 à l’entreprise de Christian Dupont à Tourcoing pour un nouvel habillage de la façade du magasin, en couleur gris anthracite et acier.

La 3° génération Jouvenel arrive !

Jean-Claude et Christine ont 5 enfants : 4 garçons et une fille.

Les 4 garçons sont apprentis et apprennent le métier, soit horloger, soit bijoutier et sont prêts à assurer la relève.

– Stéphane se spécialise en horlogerie, il passe son diplôme à l’école d’horlogerie de Morteau, il ouvre un magasin au 85 rue de Mouvaux puis part s’installer à Bergues en 1996.

– Xavier diplômé également en horlogerie, reprend le magasin, de son oncle Pierre, du 112 rue Jules Guesde, puis ouvre un magasin quelques années plus tard, à Lannoy au 6 rue des canonniers

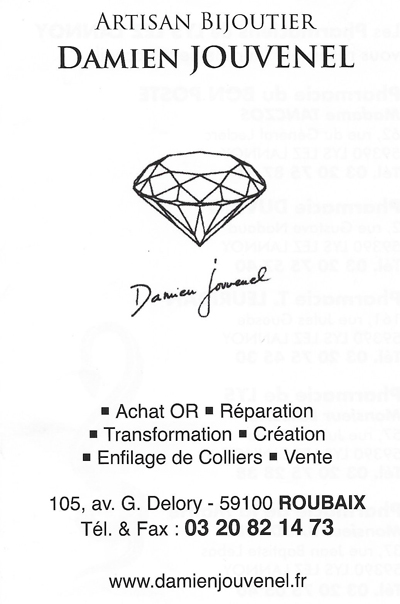

– Damien, après son apprentissage chez un maître joaillier à Lille, s’installe en 1982 »bijoutier en chambre » c’est à dire qu’il travaille en tant qu’artisan-bijoutier à son domicile personnel, rue Léon Marlot à Roubaix. Il crée des bijoux et assure le SAV des bijoutiers roubaisiens : Bousquet et Soyez : confrères et amis.

– Christophe fait des études commerciales, et aide son père Jean-Claude à gérer le magasin de la rue de l’Alma

Dans les années 1990, Jean-Claude et Christine refont complètement le magasin de la rue de l’Alma, intérieur et extérieur, pour un accueil encore plus chaleureux de leur clientèle.

Jean-Claude devient, en 1978, président de l’association des commerçants de la rue de l’Alma.

En 2002, Jean-Claude et Christine Jouvenel prennent leur retraite. Christophe reprend le magasin de la rue de l’Alma.

La devise de Christophe, c’est : l’expérience au service de la clientèle. Il propose :

– un choix immense de montres avec des marques prestigieuses Festina, Lorus et Bayard

– des bijoux en or garanti 18 carats et non pas 9 carats comme beaucoup de concurrents

– des possibilités de création et de transformation de bijoux

– le rachat d’or au meilleur prix.

Damien Jouvenel et son épouse Jocelyne, font l’acquisition en 2001, d’un terrain avenue Gustave Delory à l’angle de la rue Edouard Vaillant, pour y créer leur magasin et atelier. Damien et Jocelyne proposent leurs services de réparation, transformation et création de bijoux sur mesure.

Guillaume, le fils de Damien Jouvenel, passe 4 années de formation en bijouterie à Namur en Belgique, puis 3 années à Saint-Amand-Montrond où il obtient le brevet de métier d’art en joaillerie. De retour à Roubaix, il prend le relais de son père qui prend sa retraite, en 2020.

La 4° génération Jouvenel arrive . . .

Jouvenel, c’est un nom, une tradition, un savoir faire, un métier de passion depuis 4 générations, depuis un siècle, puisque l’entreprise a été créée en 1921 à Roubaix.

Le savoir faire familial centenaire !

Remerciements à tous les membres de la famille Jouvenel ainsi qu’aux archives municipales,