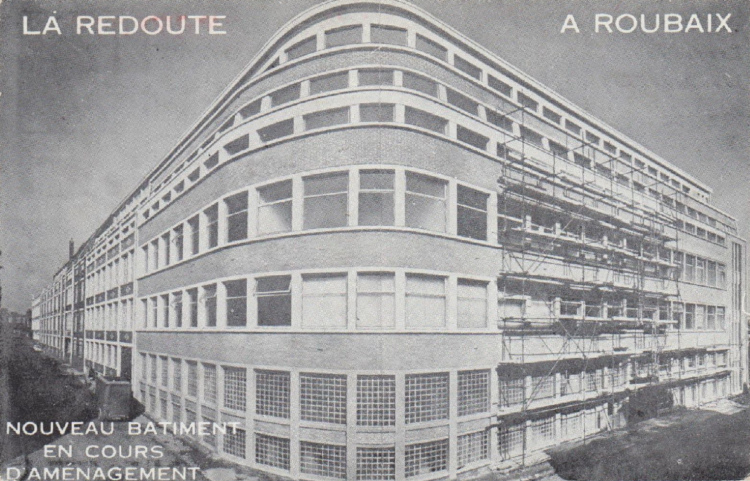

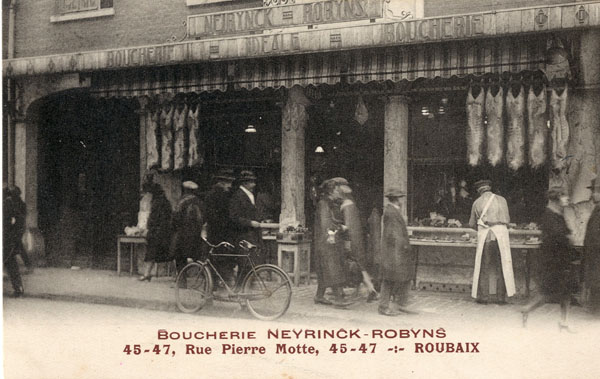

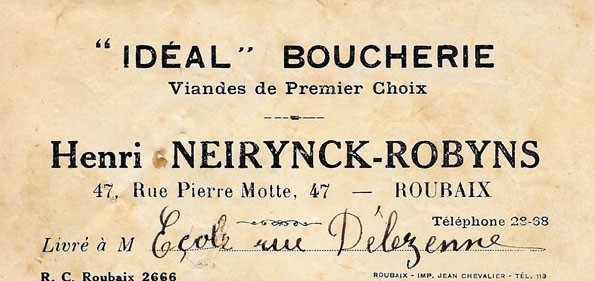

Henri Neyrinck-Robins ouvre, en 1920, une boucherie au 45 rue Pierre Motte, à l’enseigne : » Boucherie Idéale » qui devient » Idéal Boucherie » peu de temps après, vers 1925.

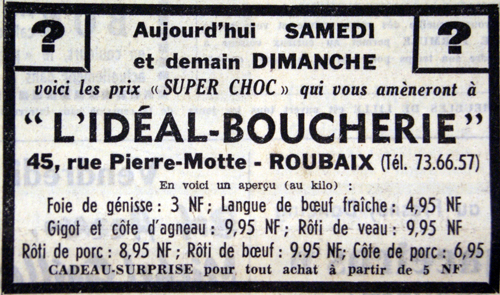

Au milieu des années 1930, le commerce est cédé à Guy Depuydt qui continue l’activité de boucher charcutier. Le commerce se développe fortement dans les années 1940-1950 toujours avec la même enseigne : Idéal Boucherie.

L’Idéal Boucherie devient un commerce incontournable non seulement pour les roubaisiens, mais également pour les collectivités : écoles et entreprises, grâce aux livraisons à domicile. La fraîcheur des produits et les prix bas sont toujours une priorité pour Guy Depuydt.

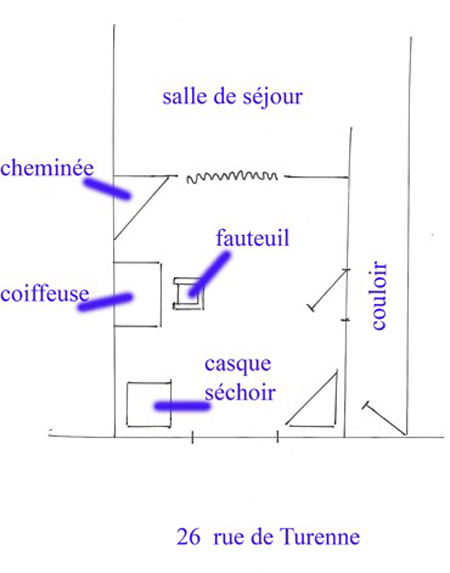

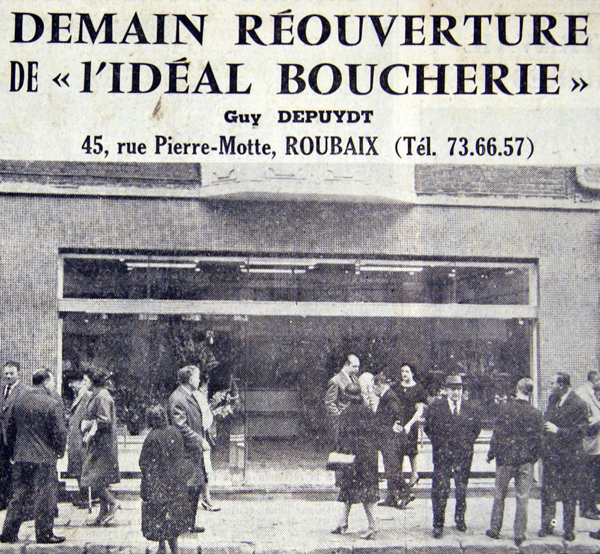

Très dynamique, Guy décide de transformer la façade du magasin en 1962. M Pinchon décorateur, rue Saint Jean, est choisi. Il propose un nouvel agencement intérieur moderne. La vitrine toute en verre est réalisée par l’entreprise Trousson, pour un montant de 34700 Frs.

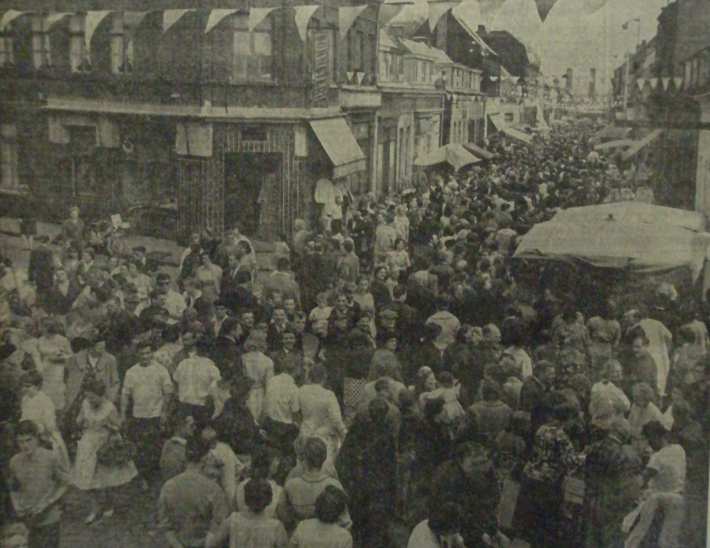

Pour cette journée de ré-ouverture, Guy Depuydt invite Mrs Robyn, directeur des abattoirs de Roubaix, Deffrennes inspecteur des denrées, et Arthur Neyrinck le propriétaire des murs de la boucherie.

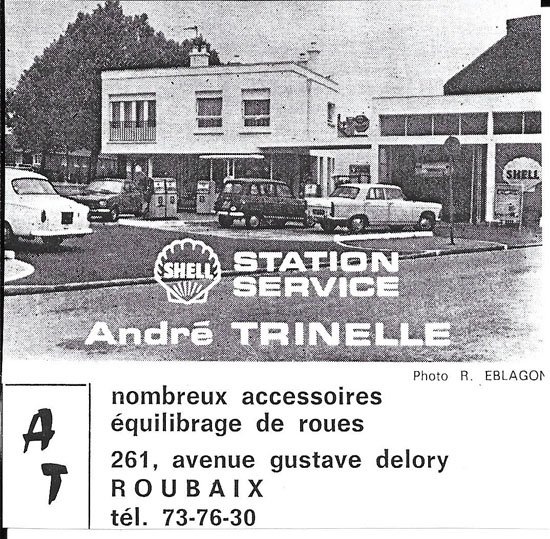

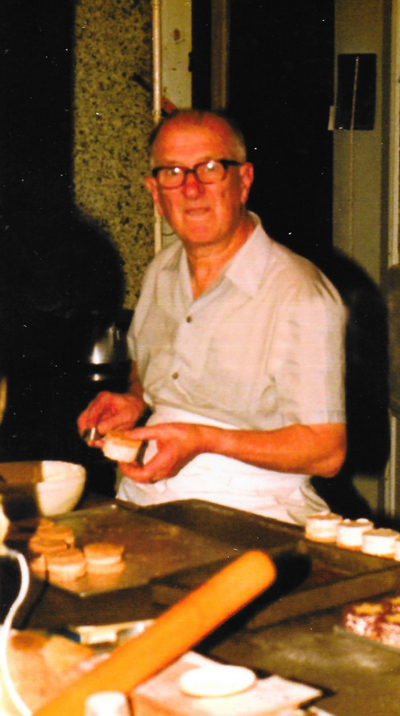

Michel Bruffaerts est boucher. Son commerce » Boucherie Michel » se situe à Hem, au 12 avenue Lyautey, à la limite de Roubaix, en face de l’avenue Gustave Delory. Michel Bruffaerts reprend en outre le commerce Idéal Boucherie à Guy Depuydt en 1965.

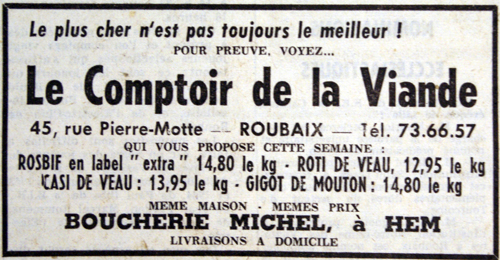

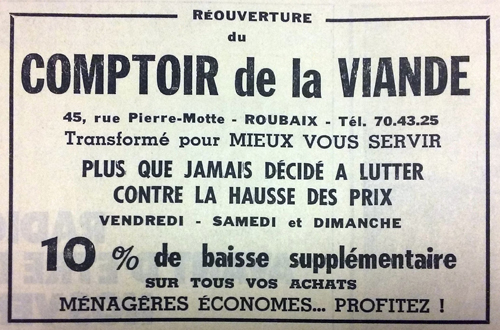

Michel et son épouse Denise, décident de continuer avec la même stratégie de qualité des produits et de prix bas pour le consommateur. Il souhaite apporter un peu plus de modernité à ses deux commerces et change d’enseigne : » l’Idéal Boucherie » devient » Le Comptoir de la Viande ».

En plus de la viande et de la charcuterie, Michel propose également des volailles à la clientèle, et toujours la possibilité de livraisons à domicile.

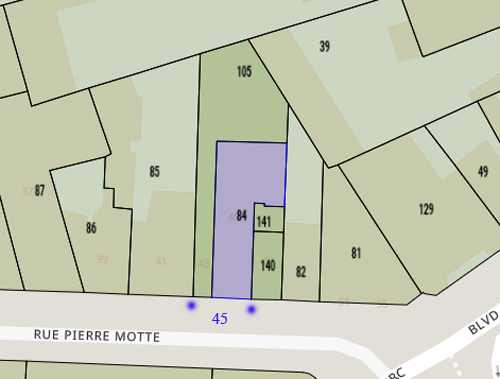

Le commerce se développe : une vingtaine de personnes sont salariées de l’entreprise ( 14 à Roubaix et 6 à Hem ). En 1974, Michel et Denise décident d’agrandir leur magasin. Le laboratoire ( atelier de préparation et transformation de la viande ) est transféré au fond de l’allée, au 43 rue Pierre Motte. La surface de vente du commerce s’agrandit et passe à 258 m2.

Dans les années 1980, Michel modifie son logo publicitaire. Quatre magasins à l’enseigne » Comptoir de la viande » sont désormais à disposition de la clientèle : Roubaix et Hem mais également Tourcoing, rue de la Cloche et Villeneuve d’Ascq, rue Jean Jaurès ( Flers Sart ). Trois autres magasins, sans enseigne, se situent à Roubaix : au 80 rue d’Alsace à deux pas du boulevard d’Armentières, au 110 rue Rubens à l’angle de la rue Raphaël, et au 13 rue Pierre Motte.

Michel Bruffaerts décède en 1989. Son fils, Alain, reprend la succession et, au vu des difficultés rencontrées pour gérer l’ensemble des magasins, décide de ne garder que les magasins de Roubaix et de Hem.

Alain Bruffaerts transforme peu à peu ses commerces, en ajoutant des gammes de produits frais : fromage, fruits, légumes et quelques références d’épicerie, dans les années 1990. Les points de vente deviennent des supérettes.

Malheureusement, Alain décède accidentellement en 2002. Noël Duquennoy, un ami, vient en aide à la famille, pour céder les deux points de vente. La boucherie de Hem, devient un commerce de fabrications de pizzas à emporter. Celle de Roubaix est vendu à Thierry Olivier, le boucher de Toufflers, puis quelques temps après, devient un bar à pâtes « Al Dente » qui ferme également très rapidement.

Remerciements à Michèle Bruffaerts et aux archives municipales.