Le Foyer d’éducation populaire Jean Macé Pasteur est issu de la fusion de deux très anciennes amicales laïques : l’association amicale des anciens élèves de l’école publique de la rue Delezenne, et l’association amicale des anciennes élèves de l’école communale de la rue du Pile. La première est née le 4 septembre 1890, la seconde le 23 janvier 1896, toutes les deux après le visa préfectoral. A cette époque, le scénario de la création d’une amicale laïque est pratiquement toujours le même : sous l’impulsion du directeur ou de la directrice de l’école, des parents d’élèves, des élèves récemment sortis de l’école sont appelés à se réunir pour la défendre contre les adversaires de la loi Ferry. Il est vrai qu’à Roubaix, à partir de 1884 le pouvoir politique est retombé entre les mains des partisans de l’école « libre », qui ne pouvant remettre en question la loi, privilégient les subventions à l’élite et visent la maîtrise de l’enseignement supérieur. Les activités les plus courantes de ces amicales seront les suivantes : distributions de vêtements et chaussures aux enfants nécessiteux, récompenses et encouragements aux élèves méritants et assidus (médailles, livrets de caisse d’épargne,…), montage de bibliothèques populaires et scolaires, organisation de voyages et d’excursions (récompenses certificat, mais également plus tard pour les membres), organisation de conférences.

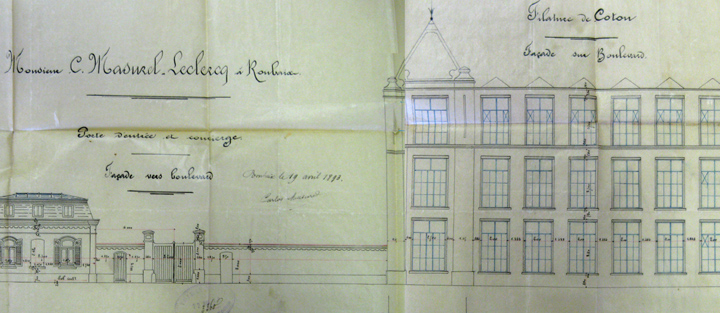

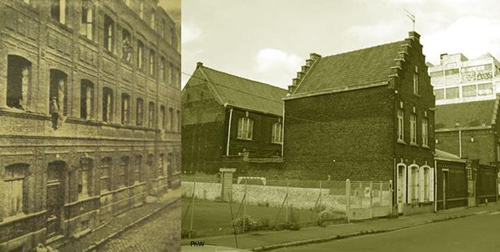

L’école de la rue Delezenne, et l’école de la rue du Pile étaient très anciennes. L’école de garçons de la rue Delezenne datait de 1873, elle est laïcisée en 1881. On y crée des cantines scolaires en 1894, elle est agrandie en 1909. Une délibération du 28 décembre 1934 décide de sa démolition. Entre-temps, l’école Jean Macé a été édifiée. L’école des filles de la rue du Pile, également appelée école Pasteur, fait partie de la série des écoles publiques dites de Mollins construites en 1877. Elle sera agrandie en 1908 et fera l’objet d’aménagements divers jusqu’en 1970.

Les recherches sont en cours pour retrouver les dates de changement du nom de l’amicale Delezenne en Jean Macé, et en Jean Macé Pasteur, sans doute avant la seconde guerre. On trouve dans les archives de l’amicale une déclaration en préfecture du Nord le 21 décembre 1950 : le siège était à l’école de garçons du boulevard de Mulhouse, il est transféré au n°4 rue d’Anzin. La modification de son titre est annoncée en association amicale des anciens élèves des écoles publiques Jean Macé et Pasteur. La réunion des deux amicales a-t-elle eu lieu à cette date ?

Au cours de l’assemblée générale qui se tient le 14 novembre 1965, l’amicale transforme une nouvelle fois son titre et l’article 2 de ses statuts :

Le Foyer comprend plusieurs secteurs d’activité : club de jeunes, secteur adultes avec ses sections culturelles spécialisées, sa section activités sociales, sa section parents d’élèves…, secteur enfance avec des activités organisées par les adultes au profit des enfants : patronages, centres de vacances, centres aérés, USEP…

Le Foyer met à la disposition de tous, les moyens de développement d’activités éducatives, sociales et récréatives : éducation physique, intellectuelle, artistique, information scientifique, technique, économique et sociale.

Par ces moyens, le Foyer contribue à l’émancipation intellectuelle et sociale et à la formation civique. Par son action, il entend manifester sa fidélité à l’idéal laïque et à l’enseignement public en prolongeant son œuvre dans le même esprit.

Le 22 décembre 1965, l’amicale prend donc le titre de Foyer Populaire Jean Macé Pasteur (foyer de jeunes et d’éducation populaire), qui est toujours son titre distinctif.

Remerciements au Foyer Jean Macé Pasteur pour la consultation de ses archives

Extrait sur l’historique des amicales, in La Question laïque Philippe Waret Collection des Cahiers Roubaisiens Editions Lire à Roubaix