Le 1er novembre 1932, se dispute un combat important à l’hippodrome lillois qui permettra d’attribuer le titre de champion d’Europe des poids mouches. Le tenant est le champion d’Allemagne Willie Metzner et son challenger est le roubaisien Praxille Gydé, dit Gydé jeune. L’allemand est plus grand que le français et plus près de la catégorie des coqs que des plumes. Il est d’ailleurs champion d’Allemagne de la catégorie coqs. Si la boxe du français est plus stylée, plus variante, plus étincelante, celle du champion allemand est plus mordante, plus vigoureuse, plus puissante.

Metzner arrive à Lille la veille du combat, accompagné de son manager et de M. Offermann juge allemand désigné pour donner une des trois décisions du combat. Praxille Gydé s’est entraîné au Mont de l’Enclus où il est resté le plus longtemps possible avec son entraîneur, le célèbre professeur Dubus. Il se présente à la pesée qui a lieu le matin à 11 heures.

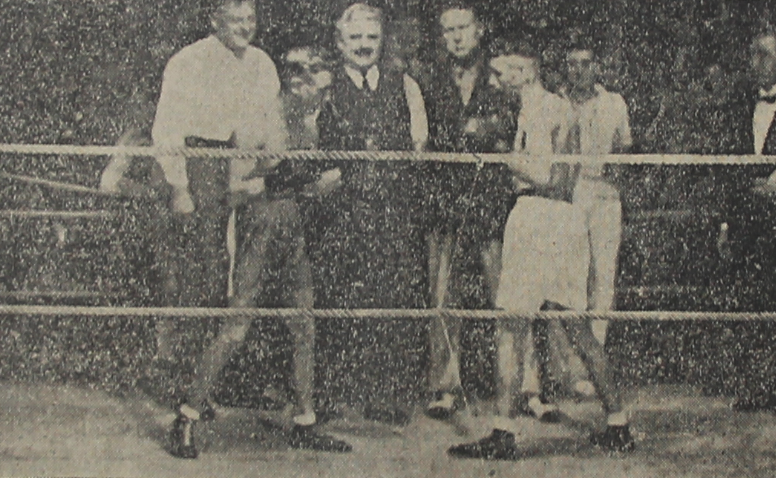

Le match va se dérouler en quinze rounds de trois minutes. Outre Offermann le juge allemand, il y a aussi un juge belge De Munter et un juge français, Henri Decraene. C’est le juge belge qui arbitre la rencontre.

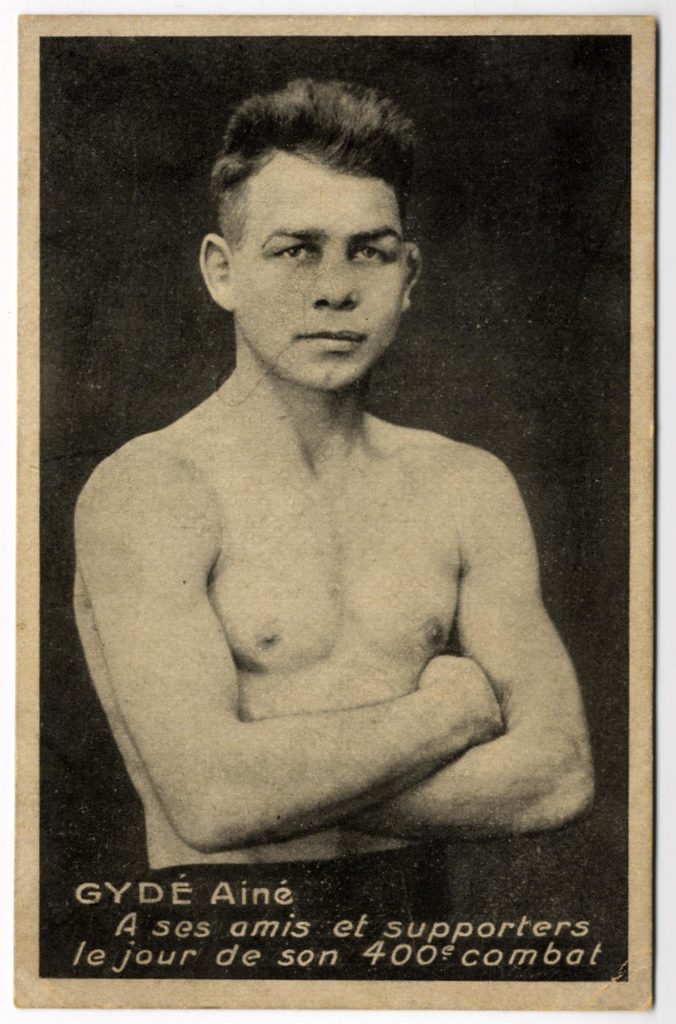

Praxille Gydé est alors champion du nord. Il est présenté comme un petit champion modeste, timide et travailleur, issu d’une famille nombreuse. Longtemps desservi par les juges parisiens qui l’ont privé selon la presse locale du titre national, le voici en lice pour championnat d’Europe.

Metzner, connu comme un boxeur dangereux et puissant, sera cependant battu. Gydé, rapide, doté d’un souffle inépuisable, boxe avec un allant et une précision admirables. Il va littéralement écœurer le dur allemand, pris de vitesse, qui ne pourra rien contre la pluie de gauches décochés par son adversaire. Cela se traduit par un abandon à la huitième reprise.

Lors du premier round, Gydé touche plusieurs fois du gauche. Pendant la seconde reprise, c’est une bataille en corps à corps, l’allemand cherche à toucher en swing, mais Gydé esquive et touche encore du gauche. Au cours du troisième round, Metzner place quelques crochets du droit, Gydé riposte en courts swings du gauche et en directs, le match semble s’équilibrer. Quatrième round, l’allemand touche le français avec un dur crochet du gauche au visage, Gydé saigne du nez. Mais il ne ralentit pas pour autant, attaque toujours du gauche, Metzner encaisse. Cinquième round, l’allemand attaque, Gydé esquive, une droite pour l’allemand, contre de nombreux directs et crochets du gauche pour le français. Sixième round, Metzner toujours à l’attaque est arrêté par les gauches de Gydé, un coup de tête de l’allemand ouvre l’arcade gauche du français. Septième round, Metzner attaque toujours sans succès, Gydé l’arrête toujours et encore. Il touche plusieurs fois son adversaire au visage. Huitième round, les gauches au visage continuent, avec deux crochets au foie, l’allemand est acculé dans un coin du ring, le souffle coupé. Dures séries au corps et au visage. L’arbitre sépare les combattants, Metzner lève la main en signe d’abandon. C’est fini, Praxille Gydé est champion d’Europe.

d’après la presse de l’époque