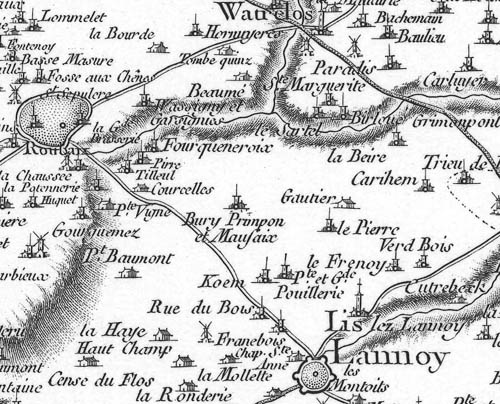

Joseph Leconte, né en Belgique vers 1800, est l’époux d’Isabelle Baillon. Il est propriétaire de nombreux terrains à Roubaix, en particulier dans le quartier du Chemin neuf. Après sa mort en 1869, leurs héritiers demandent en 1885 l’autorisation d’ouvrir plusieurs rues sur leurs propriétés, autorisation qui leur est accordée. Parmi ces voies, celle qui prendra le nom de Leconte-Baillon.

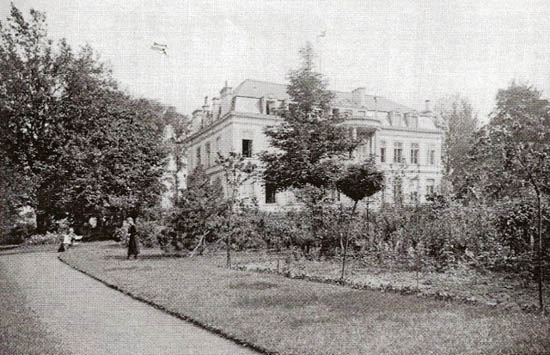

C’est ainsi que leur fille Isabelle qui a épousé Constantin Descat, le maire de Roubaix est propriétaire, côté pair de cette rue, d’une bande de terrain le long du domaine des Prés, sur lequel se construiront les Stades Dubrulle et Maertens. Elle se désaisira de cette bande de terrain entre le Chemin neuf et l’avenue des Villas (aujourd’hui avenue Motte). On y construira une série de maisons le long de la rue, laquelle sera classée en 1903.

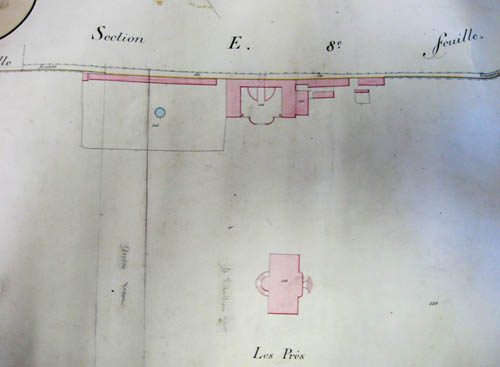

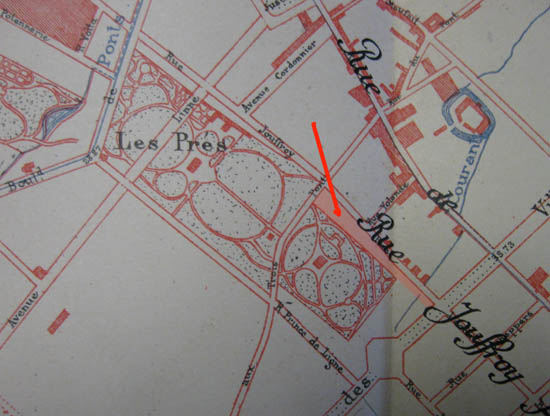

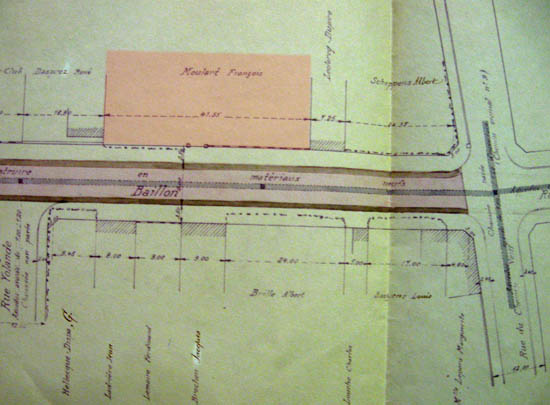

Sur le plan qui suit, elle n’a pas encore reçu son nom définitif, mais porte celui de la rue qu’elle prolonge.

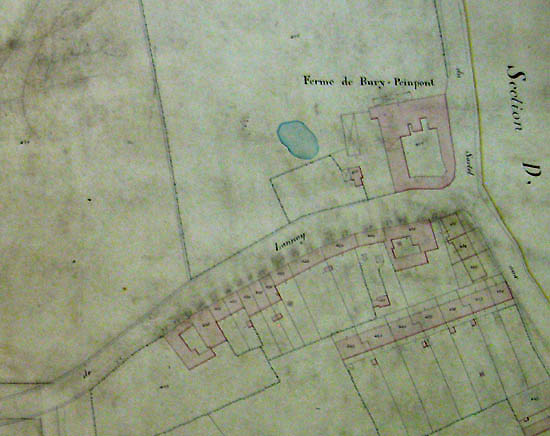

Quelques années plus tard, le terrain qui nous occupe, situé non loin du croisement avec le Chemin Neuf, est la propriété François Moulard, venu de Belgique, pâtissier de profession, qui y habite en 1928 avec son épouse Lucie et une servante. Le terrain fait 41m55 de façade pour une surface de 1274 m2. Ce même Francois Moulard a demandé en 1923, alors qu’il habitair au 7 rue St Georges, l’autorisation de construire deux pilastres et une porte dans la clôture de sa propriété. De chaque côté sont construites en 1923 et 1924 deux maisons qui existent encore aujourd’hui.

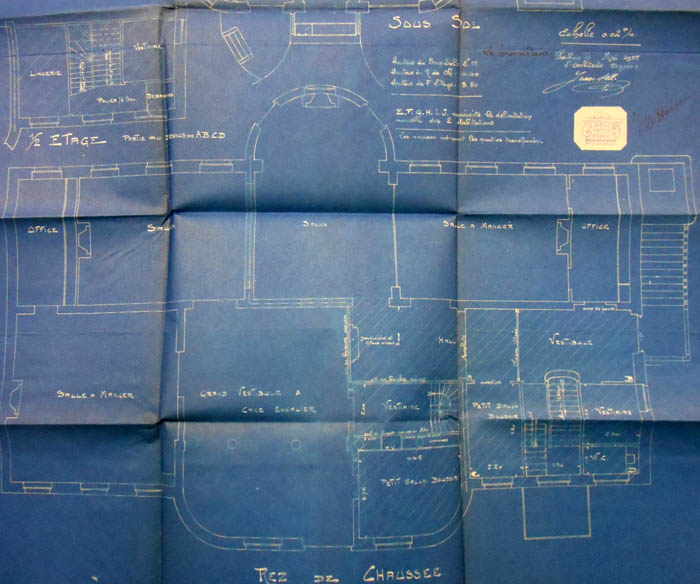

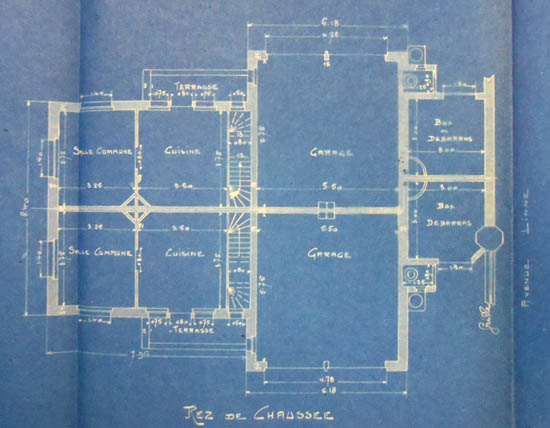

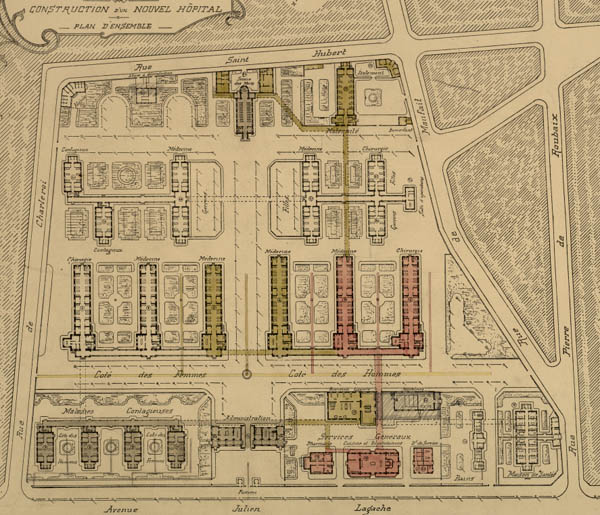

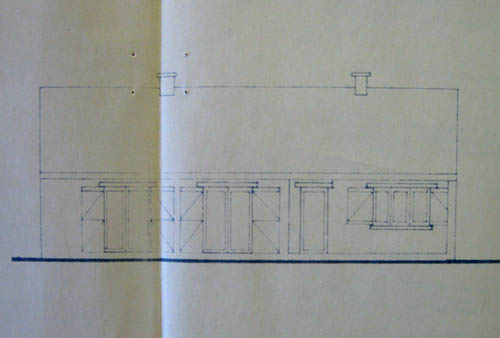

La maison est construite contre le mur du stade Dubrulle, et comprend au rez de chaussée une cuisine, quatre pièces et un débarras. Au premier étage, quatre chambres et une salle de bains, ainsi qu’un débarras. Un grenier occupe tout le deuxième étage. Curieusement, la construction n’est pas rectangulaire, le mur du fond suit le mur du stade et celui de devant suit l’alignement de la rue. Une vaste cave voûtée est creusée sous la maison. La propriété comprend, en outre, un garage, puisque, en 1935, Monsieur Moulard demande à le faire agrandir. Celui-ci est toujours propriétaire en 1939.

Après la guerre, le propriétaire est, d’après le Ravet-Anceau, en 1946 la famille Robyn-

vangheleuve et, de 1953 à 1970 J.Prouvost, représentant.

En 1975, les choses évoluent avec la demande de démolition de la part du nouveau propriétaire, M. Léon Meurisse, désireux de faire construire une maison de plain-pied. Selon lui, l’ancienne maison a des pièces trop grandes, une hauteur sous plafond excessive, une installation électrique non conforme, et les planchers en mauvais état. En outre, la toiture fuit. Durant les travaux, il réside dans une caravane, installée sur le terrain. Le service d’hygiène approuvant la demande, les travaux commencent.

En septembre, l’ancienne construction a disparu, et une maison de plain-pied, construite sur 120 mètres carrés habitables à quelques mètres du mur de séparation avec le stade est en voie d’achèvement.

Au rez de chaussée, un vaste hall commande l’accès à une cuisine et à un séjour, ainsi qu’à un couloir qui dessert deux chambres, une salle de bains et une buanderie. L’espace sous toiture est dévolu à un un comble accessible par une trappe, et une cave est creusée sous la maison, le long de l’ancienne. Elle n’a pas été comblée, mais il n’y a pas de communication entre les deux. Elles sont séparées par un mur et la première cave va disparaître des mémoires des propriétaires successifs.

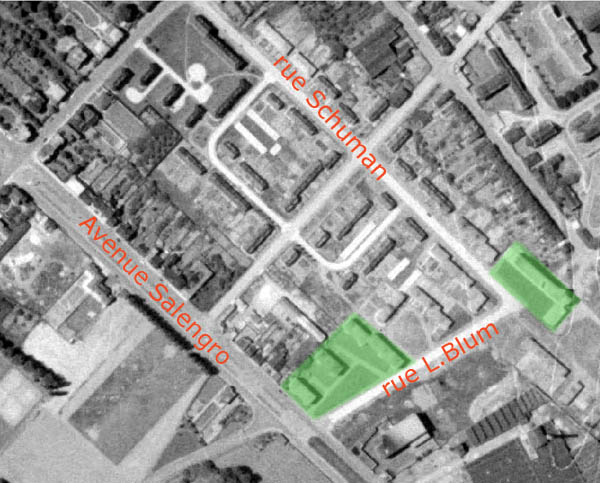

Deux ans plus tard, le propriétaire fait une demande pour une extension de 28 mètres carrés. Cette extension, dans l’alignement du mur du fond, comprend une salle de bains et une chambre. On voit l’extension sur la photo aérienne suivante.

Dans les années 80 une partie du terrain est vendu, et une petite maison s’élève bientôt sur cette parcelle. On l’y trouve encore aujourd’hui, qui porte le numéro 16.

Les propriétaires se succèdent dans la maison. Au fil du temps, un grand garage est installé dans l’angle de la propriété. Plus tard, ce garage est transformé en appartement, et les aménagements intérieurs de la maison évoluent : Une des chambres disparaît, récupérée pour d’autres usages.

Enfin, elle est vendue en 2022 et les nouveaux propriétaires veulent y apporter des transformations lourdes. Il s’agit de l’agrandir, et d’y ajouter un étage en surélevant le toit. Vue la durée prévisible des travaux, on commence par construire une pièce provisoire sous l’auvent qui prolongeait le garage pour loger les propriétaires en attendant qu’ils puissent emménager de façon définitive. Ci-dessous quelques vues de la démolition. A gauche une vue de la façade arrière, à droite en haut l’extension, en bas la façade avant sa disparition.

En fait, tout est pratiquement abattu, le toit et le mur de façade, qui sera reconstruit un peu plus vers la rue pour agrandir l’emprise de la future maison. Seuls demeurent le mur du fond et les deux pignons, sur lesquels on s’appuie pour construire le nouvel édifice qui ne tarde pas à s’élever.

Il comportera une toiture à la Mansart pour assurer de l’espace aux pièces du premier étage sans pour autant élever trop la façade. L’extension doit demeurer à peu près identique à ce qu’elle était.

Au cours des travaux, on redécouvre l’ancienne cave complètement oubliée de tous. On y pénètre en creusant une ouverture dans le mur pour découvrir une magnifique cave voûtée flanquée d’une citerne d’eau placées sous la terrasse derrière la maison. Les meubles en surnombre sont stockés à la cave, repeinte et équipée d’un carrelage neuf, en attendant que la maison soit terminée.

Un mystère demeure pourtant : En effet, il subsiste une porte basse mettant en communication les deux propriétés du 20 et du 26. Celle-ci est située plutôt au fond du terrain, sous un figuier. Elle n’a pas été ouverte depuis des décennies et menace aujourd’hui de ruine. Elle est difficile à distinguer, car noyée dans la végétation. Comment expliquer l’existence de cette communication ?

La première idée est que, dès l’origine, les deux propriétés appartenaient à des membres apparentés, mais il s’avère que l’étude des ascendants des Moulard-Smeets et les Dasprez-Martinot, les propriétaires respectifs des 20 et 26 dans les années 30, n’ont rien en commun. Peut-être étaient-ce simplement des amis proches ?

Nos remerciements aux archives municipales et à la médiathèque de Roubaix, à l’Institut Géographique National, et aux propriétaires actuels.