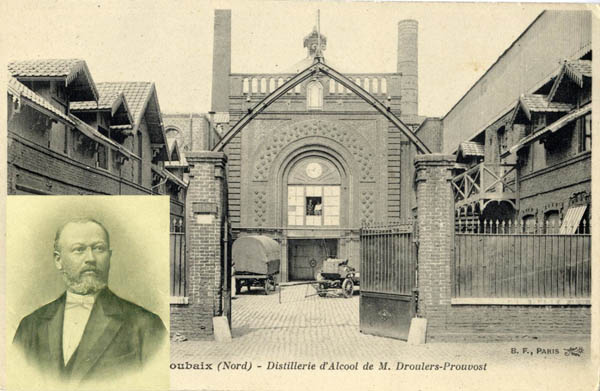

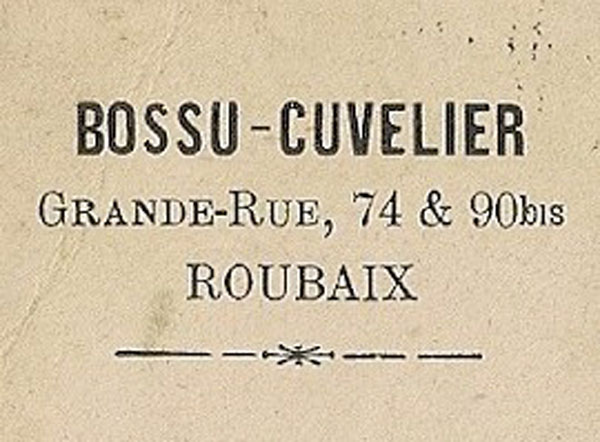

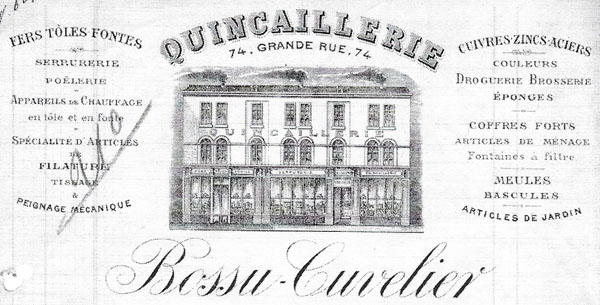

Louis-François Bossu naît, en 1835, à Roubaix et Elma Cuvelier naît, en 1842, à Houplines. Ils se marient et ont 6 enfants Marie, Louise, Paul, Louise-Elisa, Henri et Albert. Louis-François est quincaillier. Il crée son commerce avec son épouse, à Roubaix, au 74 Grande Rue, en 1862, à l’enseigne Bossu Cuvelier. C’est un emplacement idéal car c’est une grande artère commerçante de la ville. Les débuts sont difficiles ; à cette époque, les livraisons se font en véhicules hippomobiles, ou en charrettes à bras. Les employés apportent leurs quotas de charbon pour chauffer les bureaux ! La volonté, la ténacité, le sens du commerce du couple permettent cependant d’envisager un avenir prometteur.

Louis-François développe son commerce de quincaillerie, en se spécialisant en serrurerie, poëlerie, appareils de chauffage en fonte, aciers, fers, cuivres …Il livre également les usines textiles, en petit outillage de tissage et peignage mécanique.

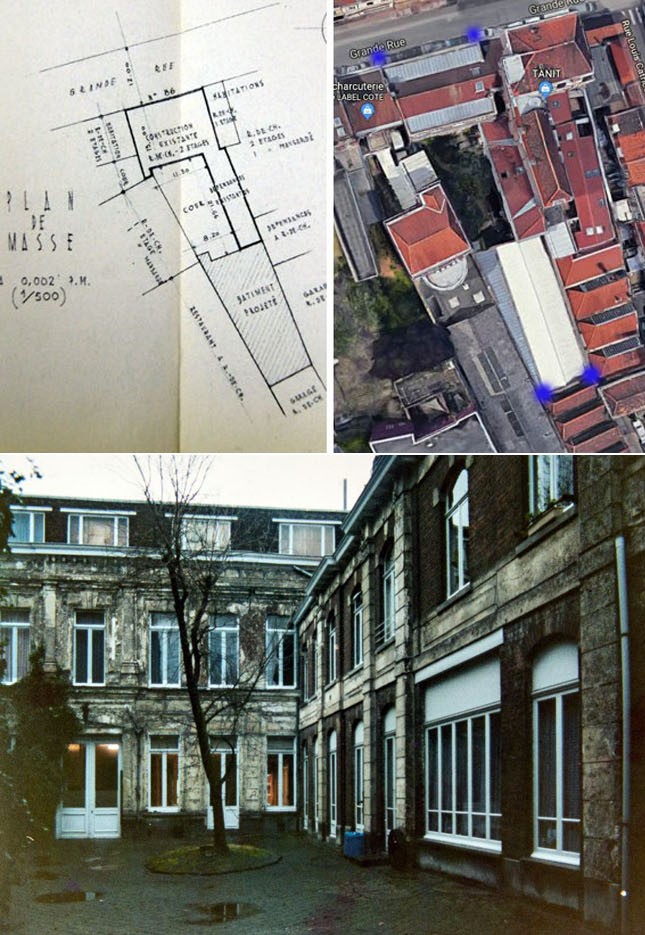

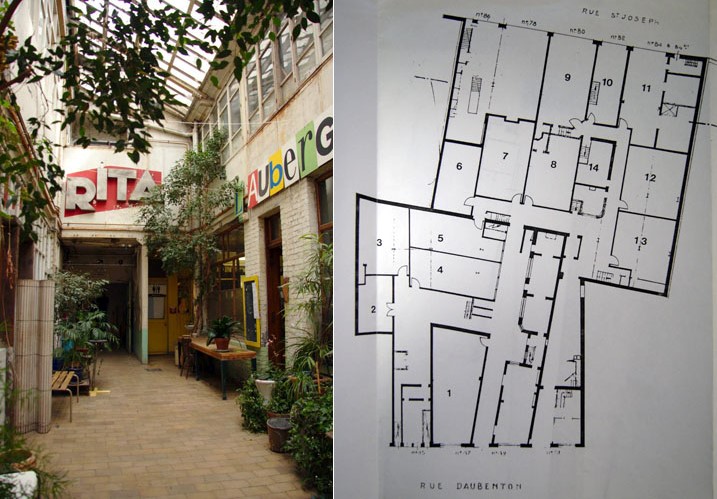

Il stocke ses produits dans un local, au 90 bis de la même rue, et ensuite dans un entrepôt situé derrière son magasin, sur le Boulevard Gambetta, au 81 83, avec un accès beaucoup plus aisé pour les livraisons et les expéditions. Le magasin de la Grande Rue est destiné à recevoir les particuliers, pour la quincaillerie, la serrurerie, le petit outillage etc. A l’étage, on y trouve de la vaisselle, des articles de ménage, de la droguerie. . .

L’entrepôt du Boulevard Gambetta est plutôt réservé à l’activité de grossiste pour les outillages industriels, fers, aciers, tôles …

Les deux bâtiments sont complètement séparés ; il y a juste un accès par une petite porte. Les deux entités sont différentes.

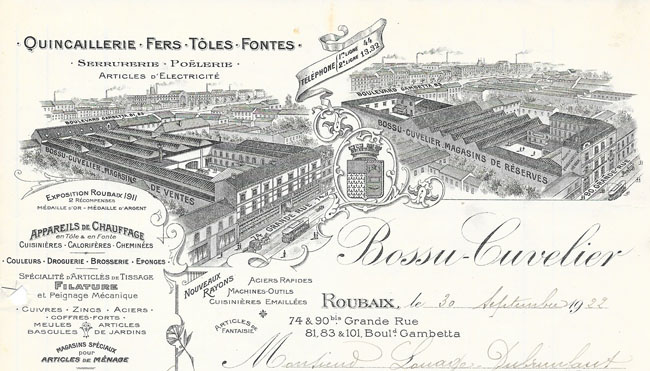

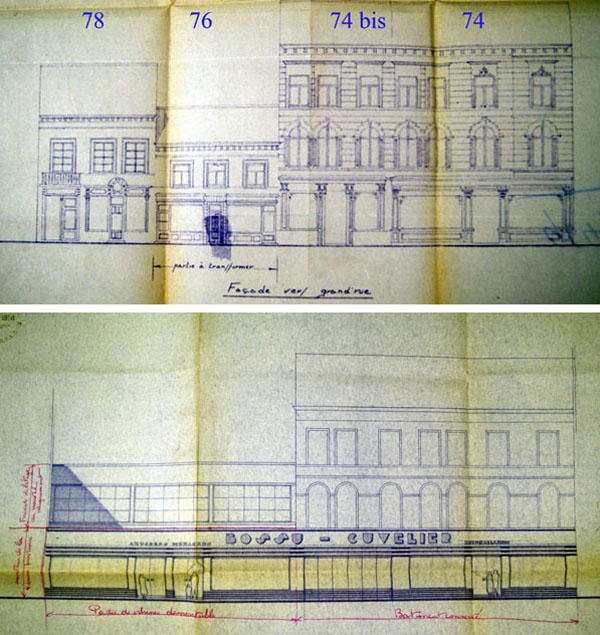

Au début des années 1900, il rachète le 74 bis à un torréfacteur de cafés (Marquette Dusart), et fait transformer la façade des deux magasins réunis. Après la première guerre mondiale, la France a besoin de se reconstruire. Bossu Cuvelier va alors connaître une ascension fulgurante, surtout pour l’activité de gros : division aciers et fers. L’entreprise compte une quarantaine de salariés, dans les années 1920.

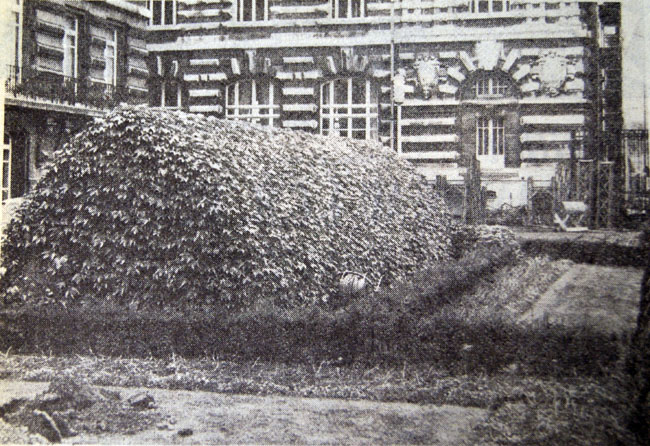

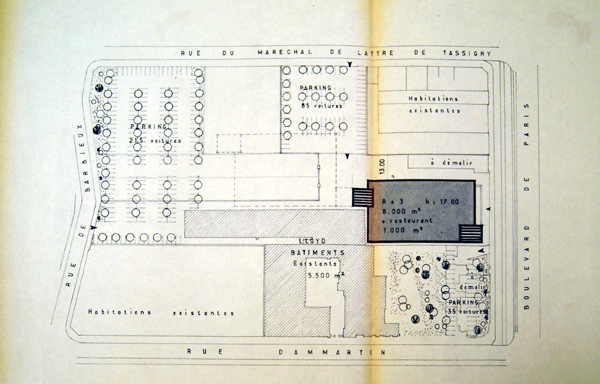

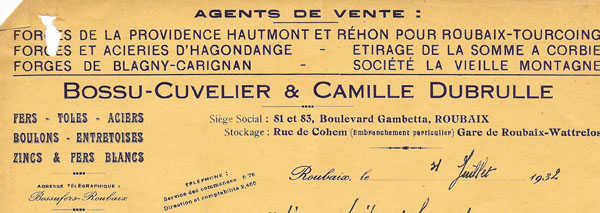

En 1921, Albert Bossu s’associe avec Camille Dubrulle. Ils font l’acquisition d’un terrain d’environ 8000 m2, rue de Cohem, pour y construire un entrepôt de stockage pour son activité de gros, et fait venir directement l’acier en grosse quantité, en particulier de Lorraine, à des prx négociés au plus bas. C’est un emplacement stratégique, puisque cette parcelle bénéficie d’un embranchement particulier pour les voies ferrées, la gare du Pile étant toute proche. Ce nouvel entrepôt rue de Cohem remplace le dépôt du 90 bis Grande Rue qui n’a plus d’utilité et va être loué, en 1935, aux Ets Delbecque ( machines outils et outillage ).

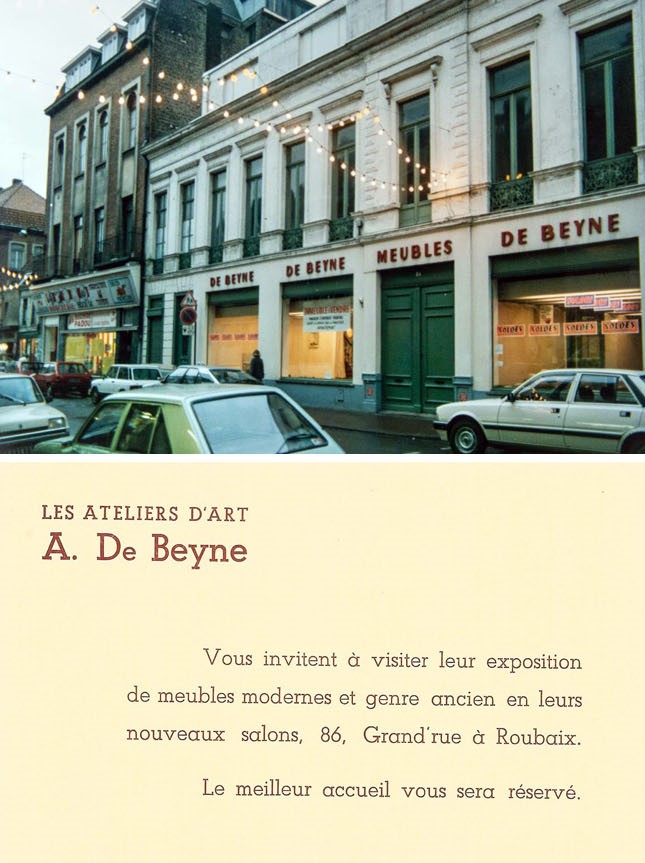

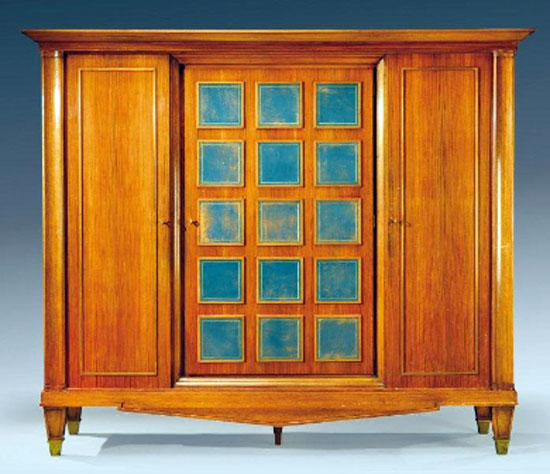

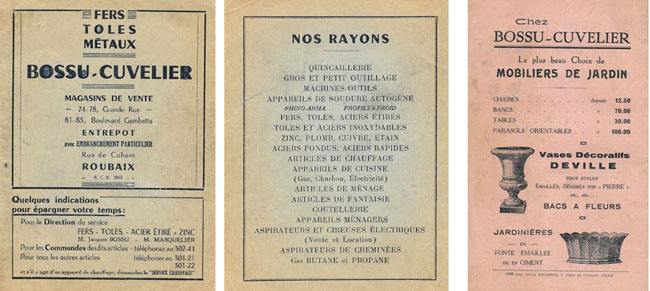

L’activité de vente aux particuliers se développant également, le manque de place motive l’entreprise à reprendre les deux maisons voisines, du 76 puis du 78 de la Grande Rue. Le 76 est occupé par un cafetier : Degreve-Verbeurgt, le 78 par B. Nodot de la coopérative des vendeurs de journaux. En 1934, Bossu Cuvelier demande à l’architecte Fernand Lefebvre de Roubaix de transformer les deux maisons en commerce de détail. La façade mesure désormais plus de 30 mètres. L’agrandissement disponible permet d’ajouter des nouvelles familles de produits, comme des articles et mobiliers de jardin.

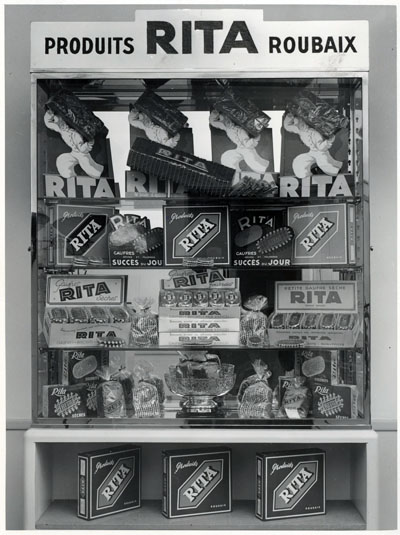

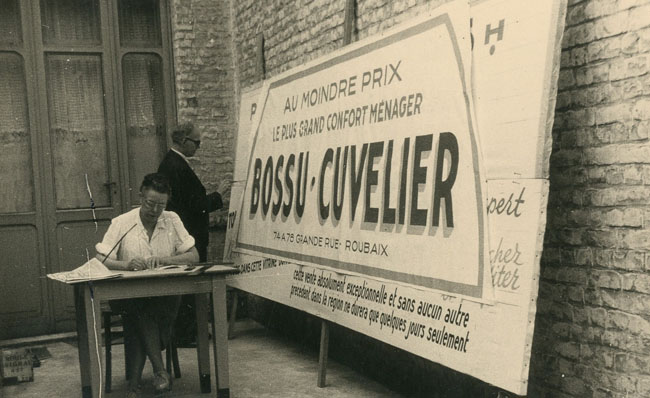

Tous les dirigeants de Bossu Cuvelier ont eu le sens du commerce, de la publicité et de la communication.

En 1954, Jean Bossu, Directeur de l’entreprise, souhaite transformer les façades des 76 et 78 Grande Rue, car les 2 immeubles sont vétustes et délabrés . Il fait appel à l’architecte Marcel Forrest, de Tourcoing, pour son projet d’amélioration de la façade complète du 74 au 78 pour un investissement de 12.900.000 Frs.

Bossu Cuvelier devient une société importante, mais garde son esprit familial. Les salariés sont fidèles à leur entreprise. En 1955, Léon Hennebicq devient le doyen des quincailliers de France, car il compte 69 années de présence chez Bossu Cuvelier !Lors d’une cérémonie en la présence de Jean Bossu et de M le maire, Victor Provo, il reçoit la croix de chevalier de la Légion d’Honneur, d’ Antoine Toulemonde, président de la chambre de commerce. Pour fêter cet événement exceptionnel et rarissime, Jean Bossu décide de fermer le magasin une journée complète.

À suivre . . .