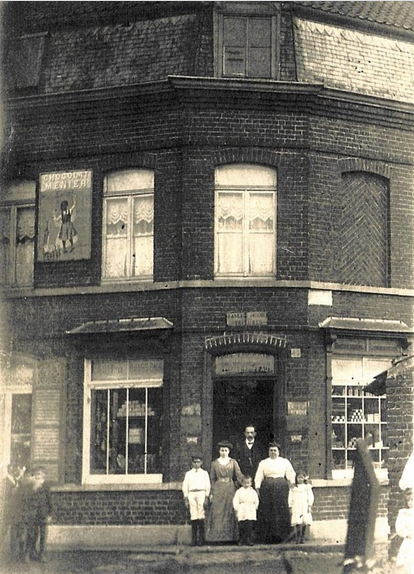

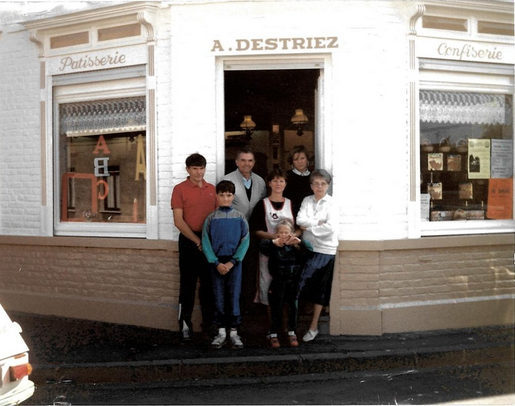

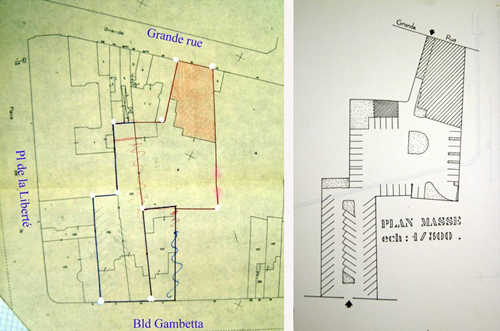

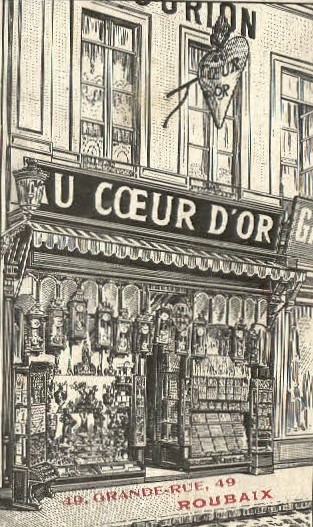

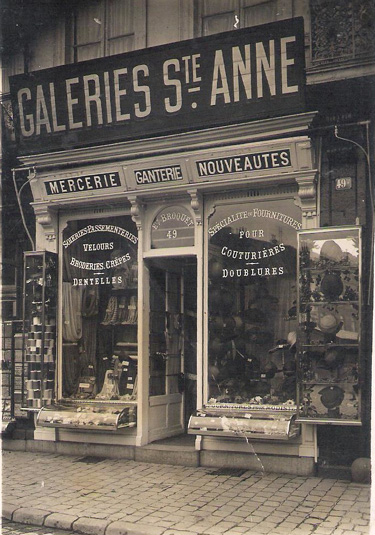

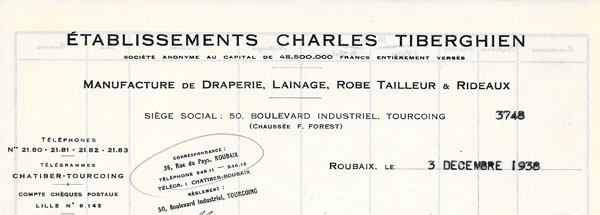

Charles Tiberghien est un industriel dans le textile. Son entreprise se trouve sur le Boulevard Industriel à Tourcoing. Son magasin et ses bureaux se situent au 36 rue du Pays à Roubaix, comme de nombreuses sociétés textiles dans cette rue.

Le bâtiment de la rue du Pays est un immeuble imposant, avec une large façade, bâti sur trois étages. Il se trouve au bout de la rue, à deux pas de la rue des Lignes.

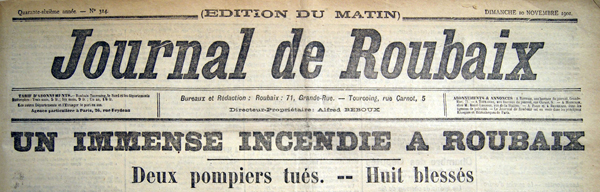

Tôt dans la matinée du Vendredi 8 Novembre 1901, le feu se déclare dans l’entreprise. Un violent incendie détruit le magasin de stockage situé à l’arrière du bâtiment, et se propage aux maisons voisines : les entreprises Delannoy et Piat-Agache. Les secours arrivent sur place et les pompiers réussissent à maîtriser l’incendie.

C’est alors qu’un simple sinistre va se transformer en tragédie. En effet, le pignon d’une hauteur de plus de dix mètres, qui sépare la maison de Charles Tiberghien et celle de M Piat Agache, s’effondre sur le personnel de secours, dans un fracas épouvantable.

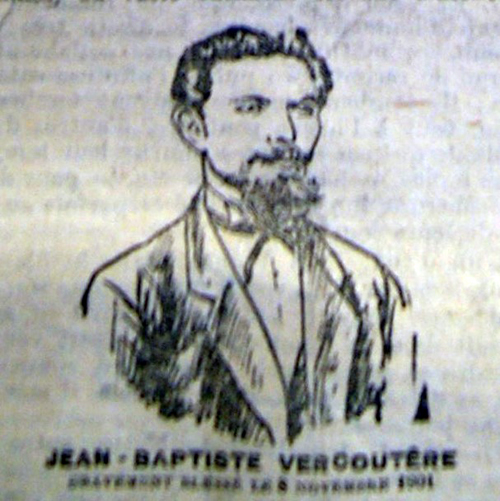

Un sapeur pompier, Jean Baptiste Vercoutère, est découvert vivant sous les briques et poutres brûlantes, mais dans un état très grave et désespéré. Il est emmené par les médecins dépêchés sur place, à l’Hôtel Dieu de la rue de Blanchemaille. D’autres personnes, blessées plus légèrement, y sont également emmenées pour recevoir des soins.

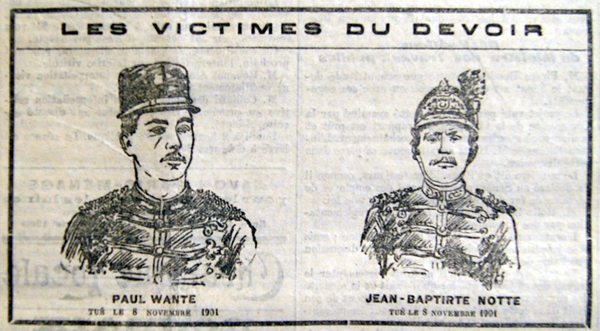

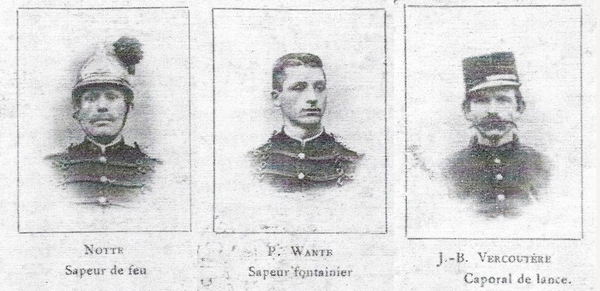

Le commandant des pompiers M. Hubert, fait l’appel de ses hommes. Deux pompiers ne répondent pas. Il s’agit de Jean Baptiste Notte et de Paul Wante. Des recherches sont entreprises, mais malheureusement les deux corps sont retrouvés sous les décombres, quelques heures plus tard. Paul Wante, 25 ans, célibataire, ouvrier gazier et fils de pompier, habitait rue de l’Epeule. Jean-Baptiste Notte, 32 ans, marié, père de trois enfants, peintre, habitait rue de la Fosse-aux-Chênes.

Une grande émotion envahit alors les lieux. Les deux hommes étaient d’excellents pompiers, jouissant de l’estime de leurs chefs et de leurs collègues.

Dans l’après midi, les blessés ont reçu la visite d’Eugène Motte, député, Henri Carrette, maire, ainsi qu’ Achille Lepers, Edouard Roussel, Paul Despatures, et Henri Ternynck.

Une souscription est alors ouverte, pour aider financièrement les familles des pompiers disparus. L’administration municipale décide que les funérailles des deux victimes auront lieu aux frais de la ville le lundi 11 Novembre, à l’église Notre Dame.

Le cortège part de l’hôtel de ville, va chercher les corps à l’hôtel Dieu, puis se rend jusqu’à l’église Notre Dame. Après la cérémonie funèbre, le convoi prend la rue des Lignes, la rue Nain, la Grande Place, la Grande rue, jusqu’au cimetière. La manifestation est grandiose, imposante et émouvante. De nombreuses personnalités de la ville et de la région et même de Belgique participent au cortège funéraire. Une foule immense de roubaisiens se pressent sur le parcours, pour rendre hommage à ces deux hommes.

Jean-Baptiste Vercoutère avait été emmené à l’hôpital dans un état désespéré, le jour de l’incendie. Malheureusement il succombe à ses blessures, le Mardi 12 Novembre, le lendemain des funérailles de ses deux camarades.

Jean-Baptiste Vercoutère, 47 ans, marié, père de 7 enfants, était peintre. L’administration Municipale décide que ses funérailles auront lieu le Jeudi 14 à l’église Notre Dame, avec le même cérémonial et les mêmes honneurs rendus à ses deux camarades. Le bilan est très lourd : trois valeureux sapeurs-pompiers décédés, victimes de leur devoir. La devise du pompier reste la même : Sauver ou Périr.

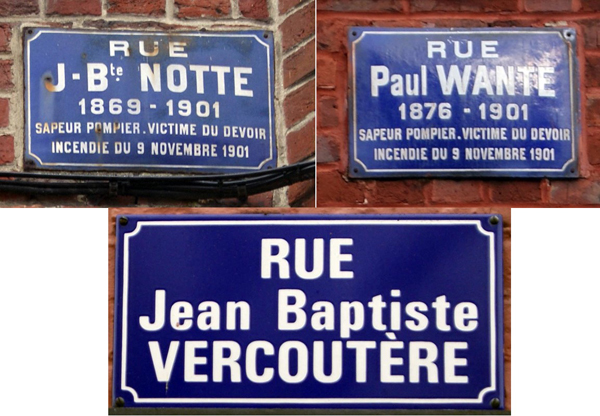

Le conseil municipal du 13 Août 1902 envisage de donner les noms des 3 pompiers décédés à des rues de la ville. Finalement en 1908, la décision est prise de donner leurs noms à des voies nouvelles afin de ne pas perturber la population. Ces trois rues se trouvent dans le quartier de la Potennerie, dans des portions successives de la rue d’Hem. Les trois pompiers restent ainsi unis, comme ils l’ont été dans l’accomplissement de leur devoir.

.

Remerciements aux Archives Municipales.

.