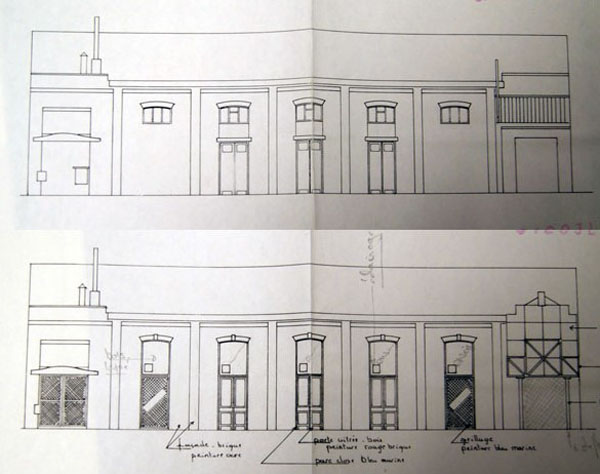

Aussitôt l’avenue des Nations Unies tracée, la salle des sports et le parking-Silo construits, on s’aperçoit, au milieu des années 80, que le virage de l’avenue offre à la vue de l’automobiliste un alignement de façades disparates datant du siècle précédent, peu attrayantes et incompatibles avec le standing de la nouvelle avenue. Dans la foulée des restructurations réalisées dans le quartier, on envisage alors une nouvelle opération de modernisation.

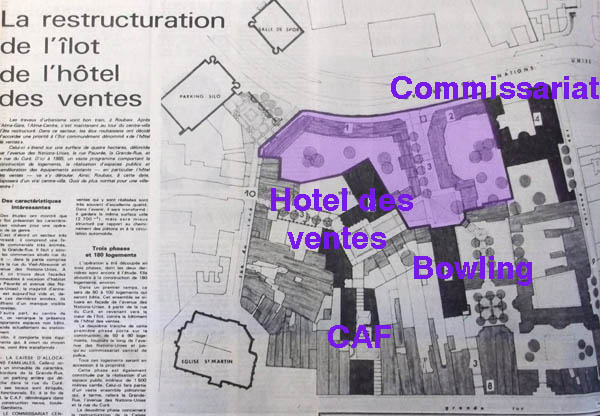

Très vite, c’est l’ensemble du pâté de maisons limité par l’avenue des Nations Unies, la rue Pauvrée, la grand rue et la rue du curé qui retient l’attention des pouvoirs publics : après avoir restructuré l’Alma gare et l’Alma centre, on veut poursuivre les travaux de reconstruction. Cet ensemble est dénommé Îlot de l’hôtel des ventes.

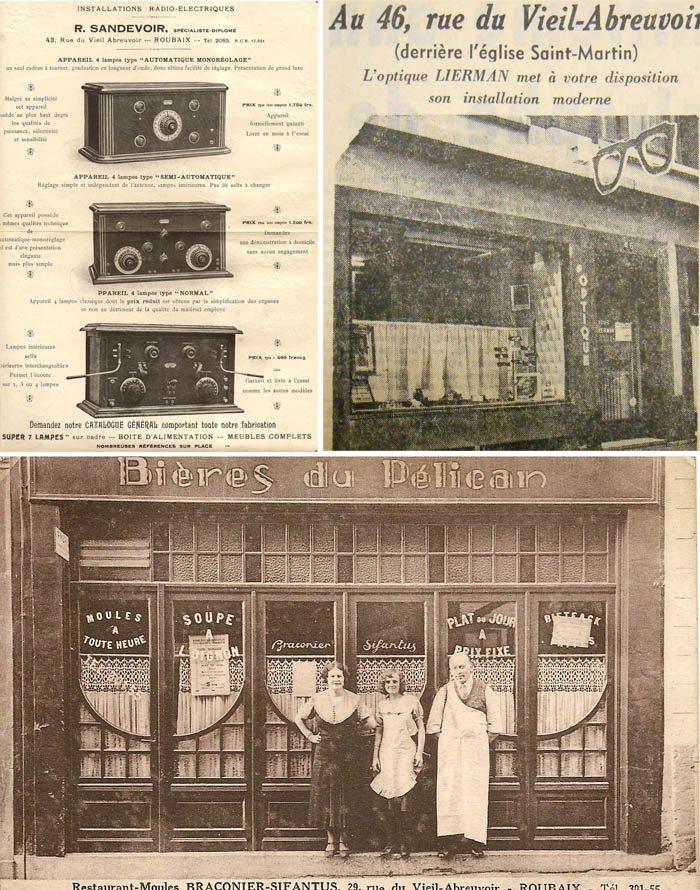

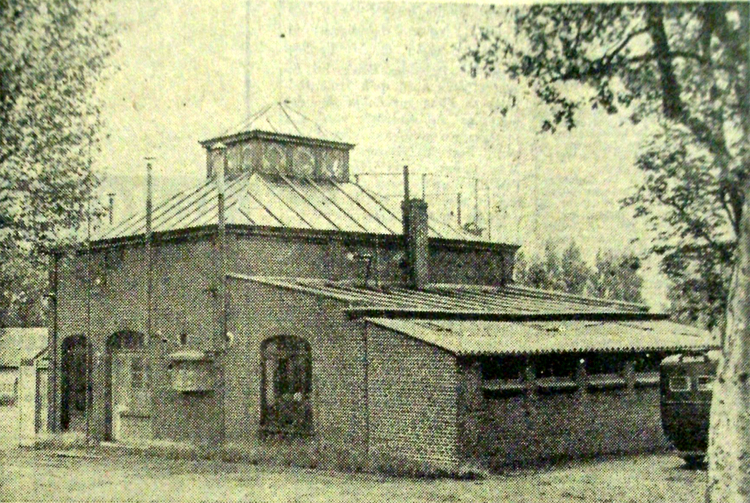

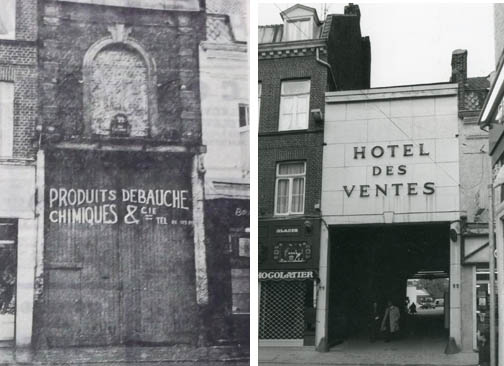

Cette dénomination vient du fait qu’en 1968 s’est installé sur des parcelles au centre du pâté de maisons l’hôtel des ventes, venu de la rue du Collège en quête de l’espace qui lui manquait cruellement. Cet hôtel des ventes se trouvait rue du Collège depuis les années 30, après avoir déménagé de la grand rue. On construit sur le site un vaste bâtiment et des parkings, qui vont accueillir enchérisseurs et curieux.

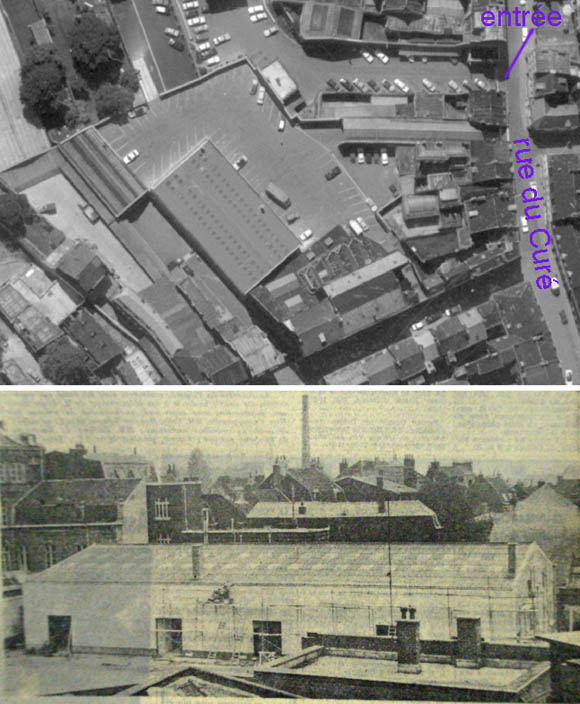

L’entrée principale s’ouvre au 22 rue du curé, face à la rue du vieil abreuvoir. Là se trouvait déjà une porte cochère. Un autre accès donne sur la rue Pellart

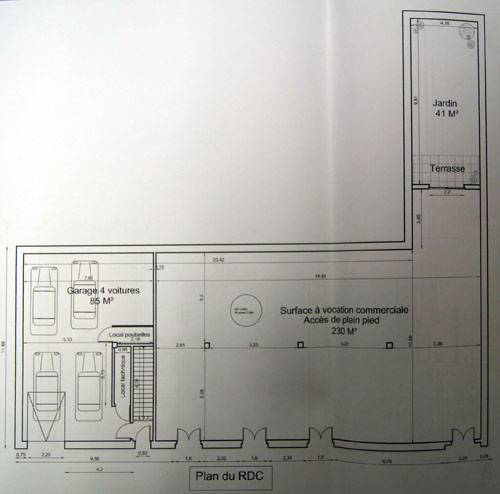

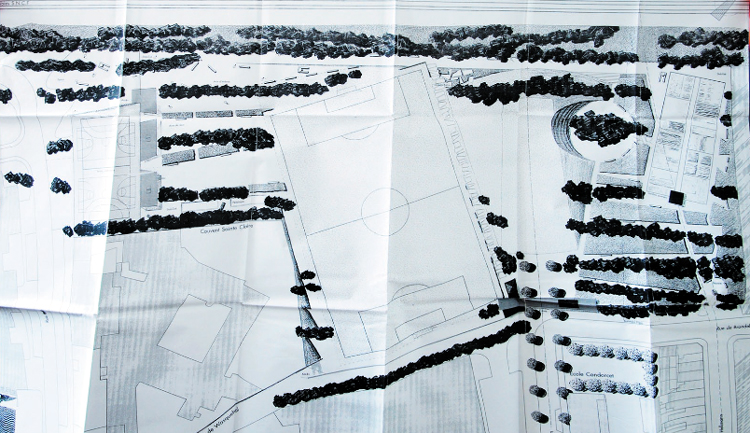

Pourtant, le projet de restructuration prévue de l’îlot reste modeste : comme on ne désire toucher ni à l’hôtel des ventes lui-même, construit récemment, ni au commissariat, dont le remplaçant est encore en projet et qu’on prévoit d’agrandir. Ces deux ensembles constituent avec la CAF, qui doit être reconstruite rue Gambetta en 1984, l’essentiel du centre de l’îlot. On projette seulement deux ensembles d’immeubles d’habitation donnant sur l’avenue des Nations Unies. L’un comportera 100 logements, et l’autre 90. Leurs emprises sont colorées sur le plan ci-après.

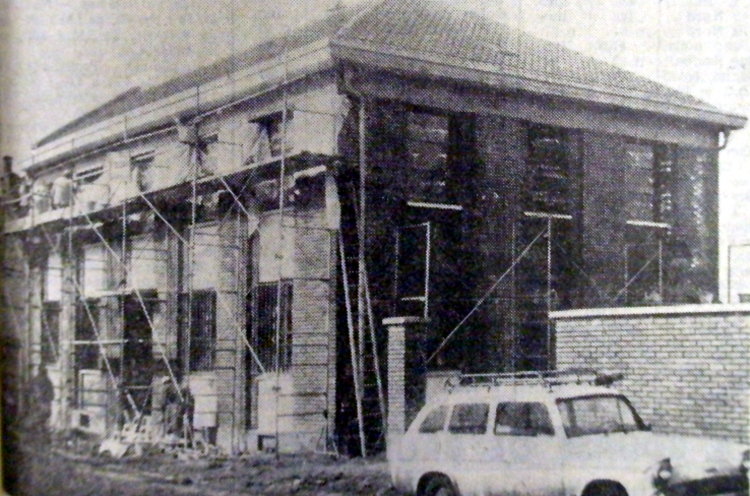

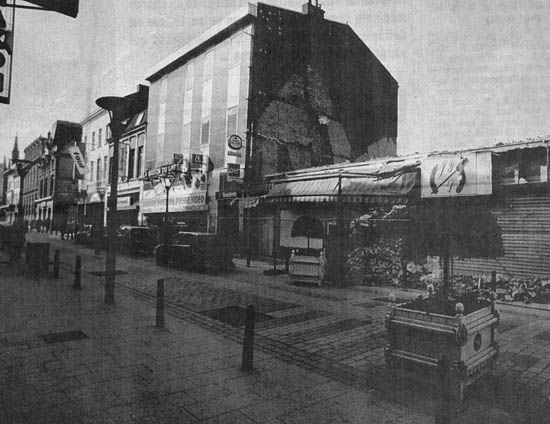

Tout l’alignement qui constitue les numéros pairs de la rue Pellart jusqu’au commissariat seraient donc amenés à disparaître. Ces immeubles en bon état, quoique souffrant d’un manque d’entretien abritaient depuis l’origine diverses entreprises de taille modeste, dont les locaux ont été repris après guerre par des associations. On y trouvait en effet, dans les années 60-70, au 8 l’atelier de réadaptation de l’association des paralysés de France, au 12-14 le centre d’apprentissage de filature du coton, au 34 le foyer des travailleurs africains, ainsi que plusieurs commerces et petites entreprises, sans compter quelques habitations individuelles.

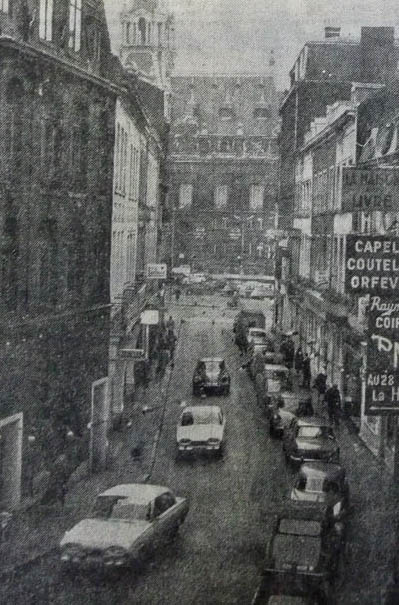

Les immeubles du coin de la rue Pellart pendant les travaux de construction du Parking-Silo

Mais, au final, ce projet ne se concrétise pas. Il faut attendre la fin de la décennie suivante pour que les premières démolitions interviennent. Elles seront les prémices à un projet beaucoup plus vaste.

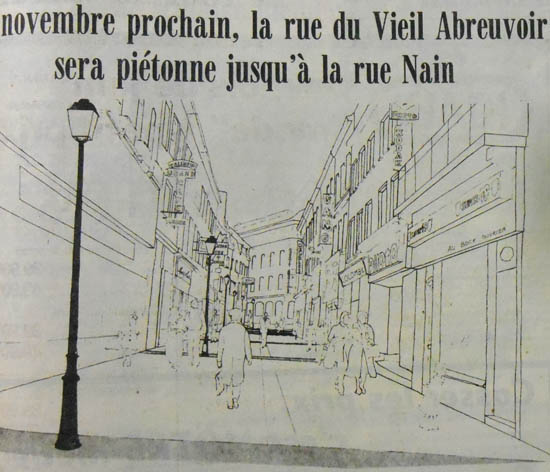

En 1996, le maire, René Vandirendonck, conscient de la disparition progressive du commerce dans le centre de la ville, défend devant la communauté urbaine un plan de réimplantation commerciale.

Celui-ci se concrétise d’abord par l’implantation de l’ensemble Mac Arthur Glenn sur les ruines de Roubaix 2000. Ce premier pas est suivi du projet d’ouverture d’un centre commercial Casino qui s’implanterait sur notre îlot de l’hôtel des ventes. Il comporterait un hypermarché de 8300 mètres carrés et une galerie marchande, l’ensemble représentant la création de 600 emplois pour les roubaisiens. On prévoit également de compléter cet ensemble par l’ouverture d’un complexe de neuf salles de cinéma juste à côté. Pour le coup, le projet va entraîner la destruction presque totale de l’îlot.

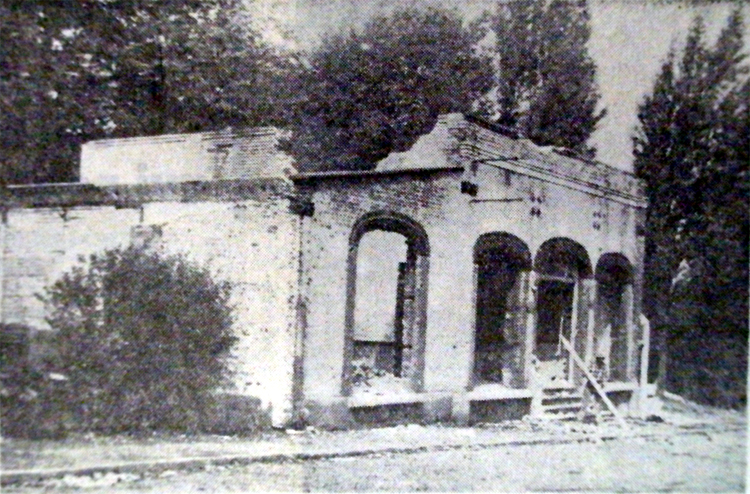

La photo, reprenant le même point de vue que la précédente, nous montre le coin des rues du Curé et Pellart après les démolitions. Les immeubles de la rue Pauvrée disparaissent également, la rangée de gauche pour faire place au centre commercial, l’autre pour le complexe cinématographique.

Quand à la grand rue, elle y perd quelques immeubles pour permettre l’implantation des accès au centre commercial.

Mis à part le reste des commerces de la grand rue, l’ancien commissariat et quelques bâtiments à l’entrée de la rue du Curé, tout est rasé. On a fait place nette.

Il ne reste qu’à procéder à l’édification de ce qui prendra le nom d’Espace Grand Rue.

Les documents proviennent des archives municipales, de la médiathèque de Roubaix, et des sites de la Voix du Nord et de l’Institut Géographique National.