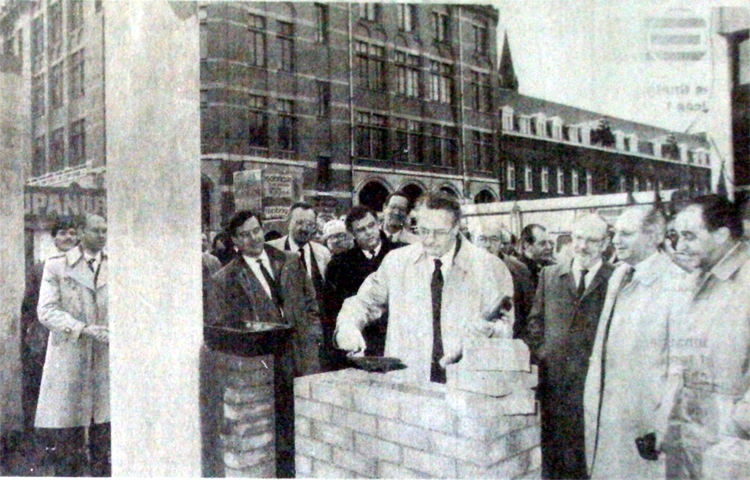

Février 1989, il est procédé à la pose fictive de la première pierre d’un nouvel hôtel à Roubaix. Il s’agit d’un Campanile, hôtel restaurant de 50 chambres, situé avenue des Nations Unies, à deux pas de l’école Villon et du parking silo. Campanile est une enseigne française créée en 1976, spécialisée sur le segment des hôtels de milieu de gamme (2 et 3 étoiles) appartenant à l’entreprise Louvre Hotels Group, la branche hôtellerie économique du groupe du Louvre. Les Campaniles sont des hôtels avec des chambres standardisées. Tous possèdent un restaurant avec un service de type « buffet à volonté ». Les restaurants assurent 40 % du chiffre d’affaires de l’enseigne et 60 % des clients ne dorment pas à l’hôtel. Le personnel est limité au strict minimum et les fournisseurs de nourriture et de mobilier sont identiques pour tous les hôtels de la chaîne, ce qui contribue à une standardisation des Campaniles.

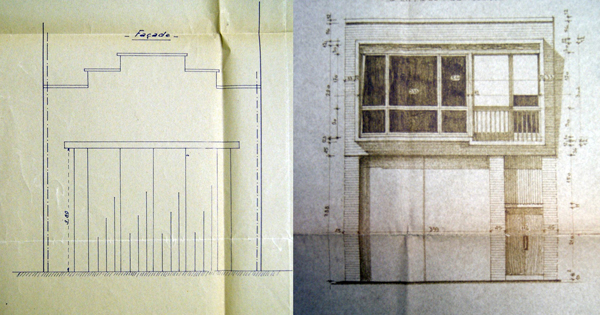

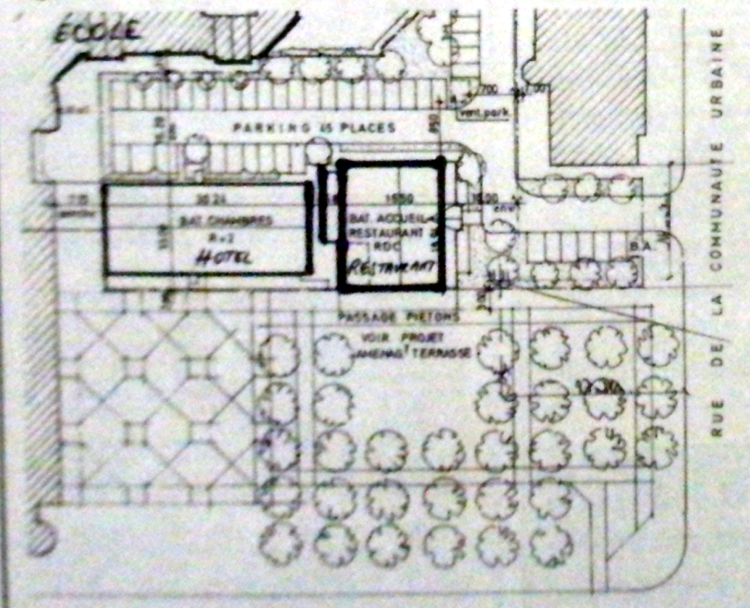

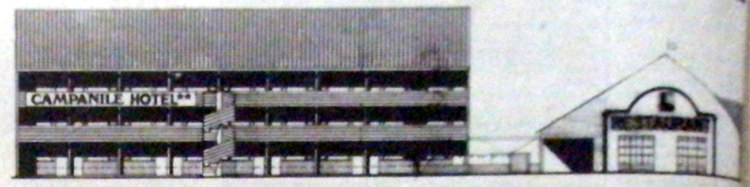

Le sénateur maire André Diligent poursuit ainsi son plan de renforcement du potentiel hôtelier de la ville. Cela entraîne des réactions. Les parents d’élèves de l’école François Villon craignent que l’hôtel ne fasse de l’ombre à l’établissement scolaire. Pas d’échange entre eux et les promoteurs malgré les invitations de rencontre pour aborder les trois principaux griefs : la distance entre l’hôtel et l’école qui ne sera pas de 12 mètres mais bien de 20 à 25 mètres. Pour l’ombre, le projet initial a été revu : en lieu et place d’un bâtiment de six étages, il y aura un rez de chausssée et deux étages, pour ne pas diminuer la luminosité de l’école, selon le directeur de travaux, M. Amiot. Enfin pour l’accès auto, les 20 ou 25 mètres évoqués plus tôt seront utilisés pour un parking de 45 places. Un plus esthétique, on prévoit une façade en briques pour faire ambiance locale.

L’ensemble hôtelier sera donc constitué par deux petits immeubles, l’un pour l’hôtel, l’autre pour le restaurant. Après l’IBIS et le Formule 1, c’est un nouvel équipement pour une clientèle d’affaires. La Redoute toute proche devrait en bénéficier. L’ouverture est prévue pour le mois de juin. Il s’agit du 188e campanile, installé sur une superficie de 2.400 m² chambre avec salle de bains, TV, prix de 200 à 225 francs.

L’hôtel ouvrira finalement le 6 juillet et c’est un roubaisien, Arnaud Deponthieu qui en est le premier directeur. De retour à Roubaix avec son épouse Christelle, ils correspondent parfaitement à l’esprit Campanile qui repose sur le principe d’un couple qui veille à tout. Ils sont aidés par un couple d’assistants de direction, un cuisinier, une personne pour le service et trois personnes pour l’entretien. Le campanile de Roubaix est inauguré huit mois après son ouverture en présence de M. Taittinger co-président de la société Campanile, du sénateur maire André Diligent. Il est assez exceptionnel qu’un Campanile s’installe en centre ville.

En 2000, la branche économique Groupe Envergure (Hôtels Campanile, Clarine, Première Classe et Bleu Marine et restaurants Côte à Côte) fusionne avec Hôtels & Compagnie (Climat de France, Balladins, Tradition de France, Nuit d’Hôtel). En 2001, c’est la création des hôtels Kyriad en lieu et place des Campaniles. En 2010, la chaîne est présente dans neuf pays d’Europe avec 388 hôtels, dont 330 en France. 15 % de ces établissements sont franchisés. Elle est le second acteur d’hôtellerie économique en France. Début mars 2015, le groupe du Louvre et Louvre Hotels Group sont rachetés par le groupe chinois Jinjiang International. La transaction s’élève à 1,3 milliard d’euros. Ce groupe est également actionnaire d’Accor.

Sources : presse roubaisienne, Wikipedia