Robert évoque pour nous ses souvenirs :

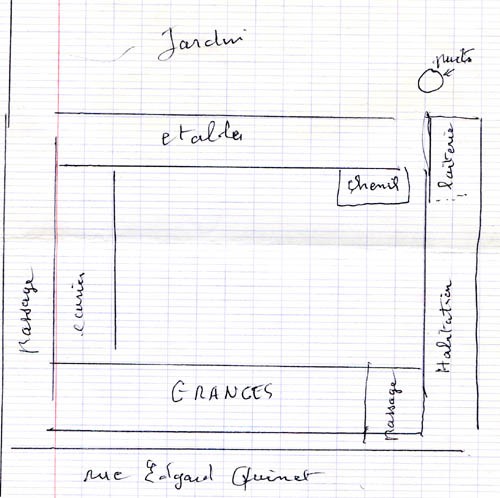

« Si vous passez un jour rue Edgard Quinet, du côté de numéros pairs, vous remarquerez une longue grille métallique clôturant une grande propriété où est érigée une tour, immeuble où sont installés des appartements assez récents. Et bien, à cet emplacement se trouvait la ferme Modart, ferme typiquement régionale bâtie en carré, avec une grande cour centrale où trônait le tas de fumier.

En façade le long de la rue, la grange avec sa grande porte cochère à double battants. Sur le côté droit, le passage direct sur la cour. L’aile droite comportait le logis et la laiterie où ,les gens achetaient directement le lait. Le trop-plein était écrémé pour fabriquer le beurre, et le petit lait ainsi écrémé servait de nourriture pour les porcs.

Dans le bâtiment du fond se trouvaient l’étable et la porcherie ; dans celui de gauche l’écurie (souvent deux ou trois chevaux), ainsi que le garage aux chariots, construits en bois. Généralement, il y avait un grand chariot à quatre roues, plus un tombereau à deux roues. Ce genre de garage était appelé par les anciens un Carin. Enfin, derrière, l’étable. Une prairie servait à sortir les vaches.

J’ai connu cette ferme de 1956 à environ 1980 pour avoir eu en location l’ancienne prairie, où je pratiquais l’horticulture florale , et où je faisais un peu d’apiculture en amateur. Pendant cette période la ferme était encore habitée par un Modart et sa sœur, tous deux célibataires. Lui travaillait dans une ferme du côté des Hauts Champs. A côté de la ferme, à gauche, demeurait son frère. Lui, marié, était marchand de charbon ; il entreposait son camion dans la ferme.

En face de la ferme (côté impair) vivait un ferrailleur, qui utilisait aussi la ferme. Ce ferrailleur faisait sa tournée avec une petite voiture tirée par un âne ; ensuite, ils s’est motorisé. Il s’appelait Bart. »

Remercions Robert pour son témoignage, ainsi qu’Eliane, qui l’a recueilli.

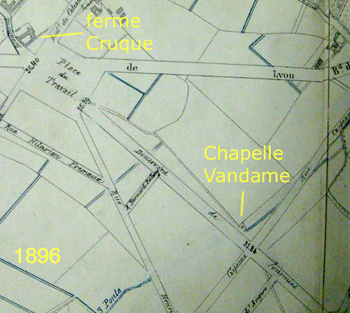

Précisons également que la petite Vigne est très ancienne : en effet, en 1615, c’est un fief (domaine seigneurial), tenu en par V. du Courouble. De ce fief dépendent, à l’époque, une partie des censes de Maufait et de l’Espierre. Au fil des ans, elle perd ses fossés remplis de l’eau du ruisseau des trois ponts, puis elle se trouve, au 20ème siècle, rattrapée par l’urbanisation des quartiers sud.

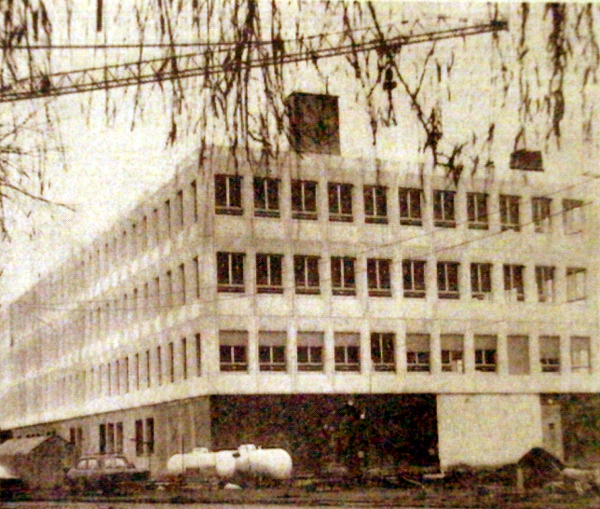

La ferme. Documents archives municipales 1845 et IGN 1950La première mention de la famille Modart semble être dans une demande de permis de construire de 1926, pour un terrain situé « en face de la ferme Modart ». Celle-ci est habitée en 1931 par Jules Modart, né en 1862 à Halluin. On trouve également dans la rue en 1935 un Charles Modart, son fils, qui exerce la profession de laitier. Ses autres enfants sont Madeleine, Blanche, et Henri, marchand de Charbon. En 1955, la rue E.Quinet habrite un Charles Modart, marchand de Charbons au 38, et une demoiselle Modart au 24 . Les photos aériennes montrent en 1965 un grand bâtiment en mauvais état, comportant des trous dans la toiture, alors que les autres bâtiment semblent en bon état. En1966 la démolition des bâtiments d’exploitation de la ferme Modart est accomplie. Mais la partie logement est épargnée. Une photo aérienne 1976 montre que l’habitation, perpendiculaire à la rue est encore debout, ainsi que divers bâtiments.

Citons enfin les flâneurs à ce sujet :

En 1977, la SCI Résidence de la Petite Vigne demande l’autorisation de procéder à la démolition d’une ferme avec dépendances en précisant que le corps de ferme à usage d’habitation se compose de trois petites pièces au rez-de-chaussée. C’est ainsi que disparaissent les derniers vestiges de la ferme de la Petite Vigne