Lucien Delvarre est ouvrier typographe à l’imprimerie Collin, au 27 rue Nationale à Roubaix. Après sa journée de travail, il s’occupe des nombreuses associations dont il fait partie : MLO (Mouvement de Libération Ouvrière), Culture et Liberté, Citoyens du monde, Comité de quartier.

Lucien est également passionné par la musique. Il joue de plusieurs instruments : le violon, le piano, la basse, la guitare, le cor pour lequel il a obtenu le 1° prix au conservatoire. Il fait partie de la célèbre fanfare Delattre et chante dans diverses chorales. C’est à l’occasion de sa participation dans un groupe vocal qu’il rencontre sa future épouse Betty,

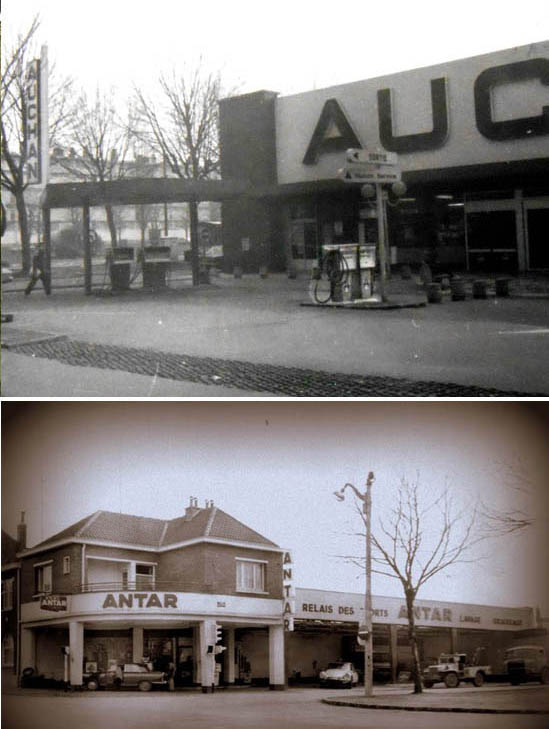

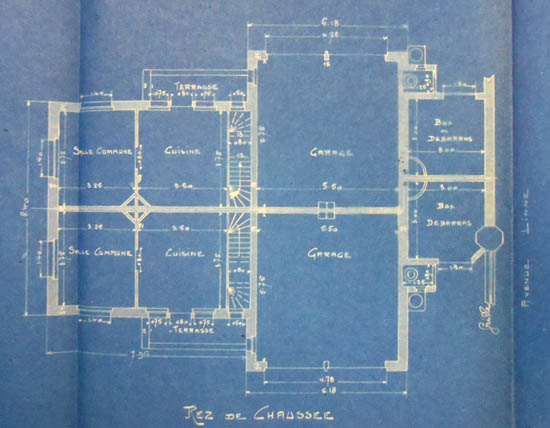

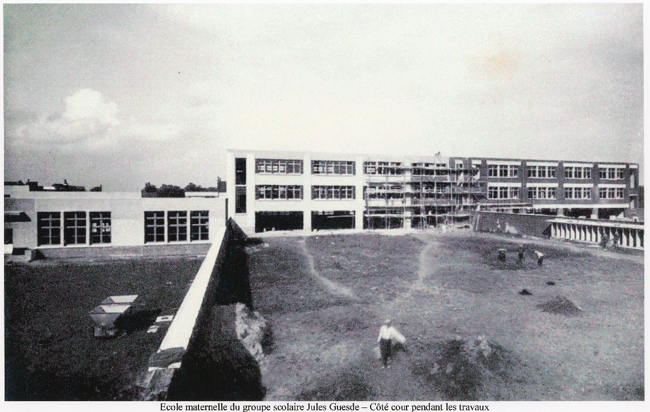

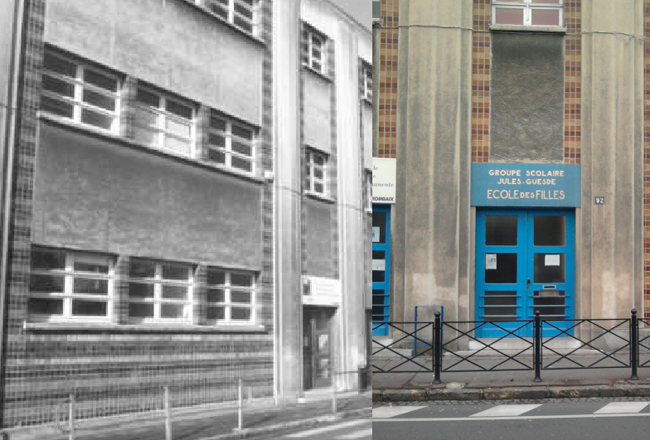

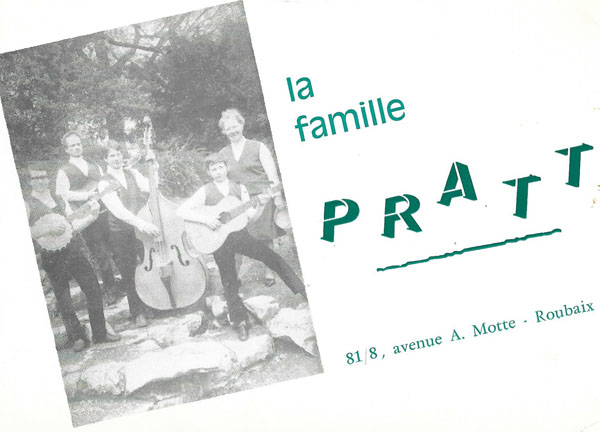

Au milieu des années 1950, ils habitent au 81 avenue Alfred Motte, dans un appartement HBM ( Habitation Bon Marché ) au 3° étage. Le logement est petit mais coquet. L’immeuble se situe à l’angle de la rue Ingres.

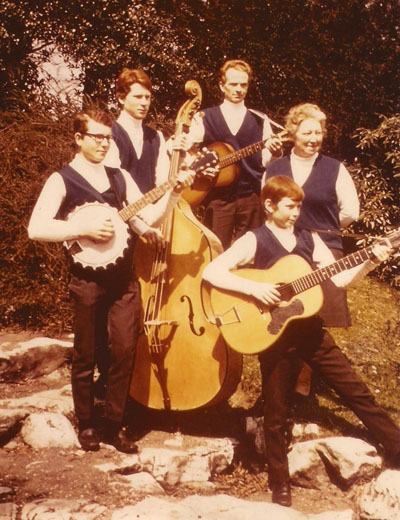

Lucien et Betty ont 3 enfants et commencent bien sûr à les motiver sur leur passion musicale. En 1966, l’aîné, Jean-Luc, 17 ans, est typographe comme son père ; il joue de la guitare et de la basse. Emmanuel, 14 ans, joue de la guitare et de la batterie. Christophe, 11 ans, étudie le piano et la contrebasse au conservatoire de la rue de Soubise, et joue de la guitare également. Très rapidement, les trois garçons, passionnés et motivés par leur père, sont doués pour la musique, et jouent de leur instrument avec plaisir, bien souvent acheté chez Waeterloos, rue de Lannoy.

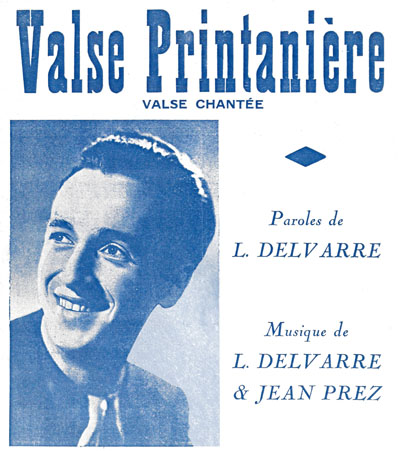

Lucien et Betty décident donc de créer un ensemble vocal comprenant les 5 membres de la famille. Ils travaillent fréquemment, lors de répétitions dans leur appartement de l’avenue Alfred Motte, sur des musiques très diverses comme la variété, le folk, le negro-spiritual. Lucien devient l’homme orchestre du groupe. Il fait également les arrangements et compose parfois avec son ami Jean Prez, comme par exemple : Valse Printanière.

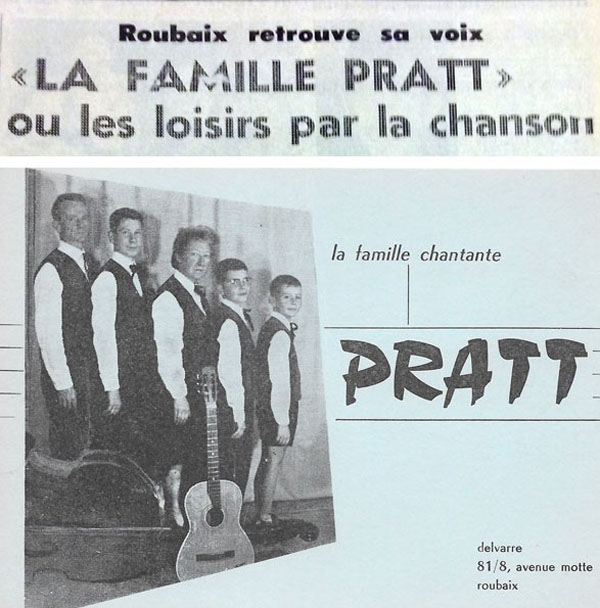

Lucien est sollicité pour participer à un premier concours de chant, à Croix. L’organisateur lui demande de trouver un nom de scène pour son groupe. Lucien décide, rapidement, d’appeler son ensemble vocal : «la famille Pratt » car il s’est souvenu d’un film : La Mélodie du Bonheur avec la famille Von Trapp. Il inverse simplement les lettres du nom Trapp.

La famille Pratt connaît un franc succès lors de cette première présentation. Les spectacles se succèdent alors très régulièrement, au gré des demandes, car Lucien ne fait aucune publicité pour communiquer. Le »bouche à oreille » est le meilleur moyen pour faire reconnaître le talent de la famille Pratt. Lucien souhaite, avant tout, que le groupe reste amateur. Jouer un instrument de musique et chanter doit rester un plaisir.

Les déplacements sont toujours épiques ; à cinq dans l’ Ami 6 break, les guitares dans le coffre, et la basse sur le toit du véhicule ! Les concerts se déroulent non seulement à Roubaix, mais également dans toute la région, et même à Blankenberge en Belgique. Leur costume de scène est très simple ; chemise blanche, gilet et cravate fantaisie.

Au début des années 1970, les adolescents deviennent adultes. L’aîné, Jean Luc, se marie et part habiter en Savoie. La famille Pratt continue à 4. Puis les deux autres garçons se tournent également vers d’autres horizons ; Emmanuel part en Bourgogne, Christophe reste sur la métropole lilloise.

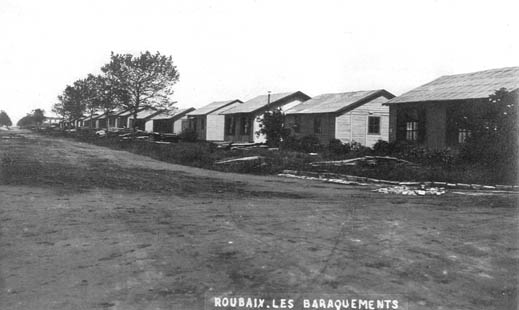

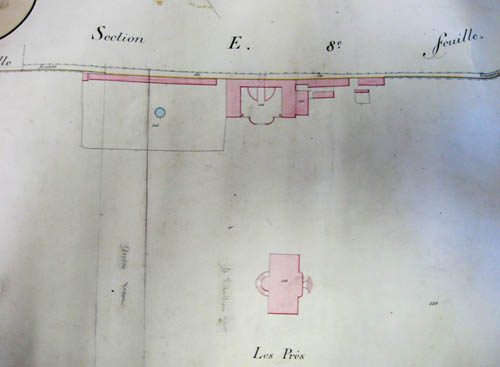

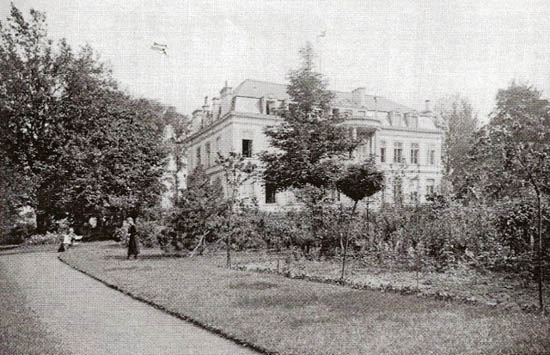

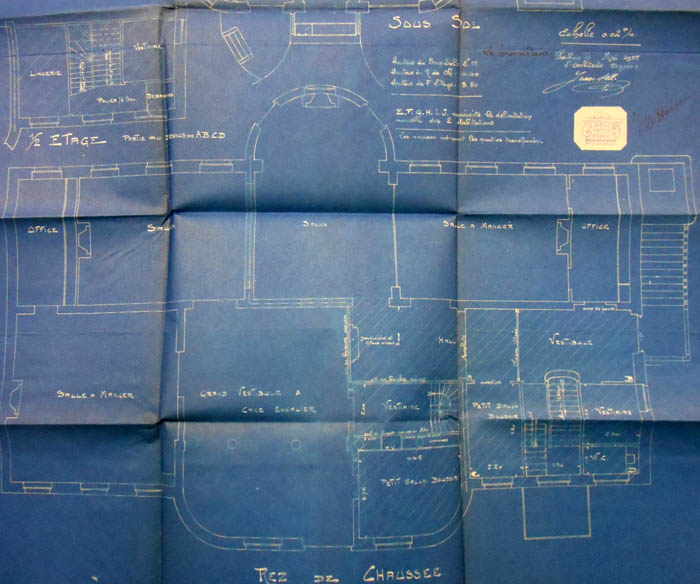

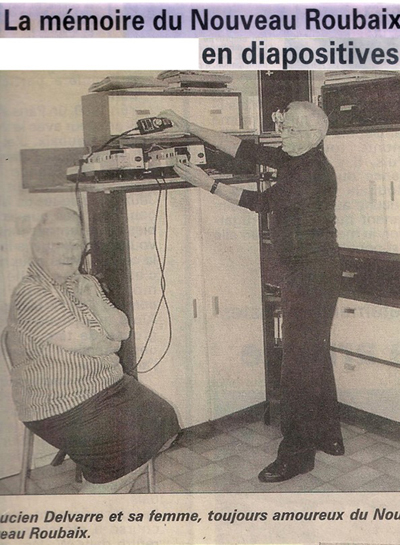

La petite famille continue néanmoins à faire de la musique dans les réunions familiales ou en animant les messes dominicales à l’église Sainte Bernadette de Roubaix. Lucien se consacre également à d’autres passions dont la photographie. Dans les années 1980, il prend des milliers de clichés de sa ville de Roubaix, qu’il aime tant. En 1999, à 79 ans, il présente une projection de ses diapositives, dans le local du comité de son quartier au Nouveau Roubaix, au 58 rue Jean Macé.

Plus tard, il offrira beaucoup de ces diapositives à la ville. Ces photos sont d’ailleurs toujours visibles, sur le site Internet de la B.N.R. Bibliothèque Numérique de Roubaix. Lucien décède en 2016. On garde de lui, une excellente image : un homme heureux, passionné, bénévole, simple, modeste, généreux.

Remerciements à Christophe Delvarre

.