Les n°139 à 143 de la rue des Arts sont encore connus aujourd’hui comme le site Roussel. C’est une longue histoire que celle de la famille Roussel, l’une des familles, devrait-on dire, puisque les différents sites notamment ceux de la rue de l’épeule et de la rue Watt appartiennent à une autre des nombreuses familles Roussel de la région.

La branche Roussel qui va occuper le 139 de la rue des Arts est l’une des plus anciennes familles de Roubaix. Au plus loin que la généalogie permette de remonter, c’est à dire au milieu du quinzième siècle, on trouve déjà à Roubaix des représentants de cette famille, c’est à dire à l’époque de la fondation du bourg de Roubaix par Jean et Pierre de Roubaix. Aussi trouve-t-on des baillis, des lieutenants, des échevins, d’importants censiers, qui sont associés au fil des années à la gouvernance de Roubaix sous l’égide des Marquis des grandes familles. Leurs activités vont bientôt évoluer de l’exploitation de la terre vers la brasserie avec Arthus au début du dix septième siècle mais aussi et surtout vers la manufacture textile, au sein de laquelle des membres de la famille Roussel sont reconnus maîtres, ce qui signifie qu’ils font partie de l’organisation mise en place dans la ville depuis sa reconnaissance comme ville drapière par Charles Quint. Après la Révolution Française, on trouve un Gabriel Roussel fabricant et filateur, dont les enfants poursuivront l’œuvre de fabricant tout en étant dans les grandes instances commerciales qui se créent à Roubaix : chambre consultative des arts puis chambre de commerce en 1872. François Roussel y siège lui qui est alors référencé au n°32 rue des Arts pour un tissage mécanique. Cette adresse restera longtemps le siège de l’entreprise, dans cette rue Nain qui fut une importante artère négociante de Roubaix avant que l’on ouvre la rue de la Gare, aujourd’hui l’avenue Jean Baptiste Lebas.

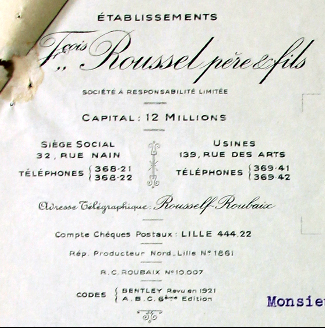

Cependant l’entreprise Roussel cherche à se développer et finit par s’intéresser à un établissement abritant une filature de laine peignée datant de 1863 et tenue par les frères Carré. Elle est reprise en 1887 par les Établissements François Roussel père et fils. Au moment de la première guerre mondiale, la société anonyme des établissements François Roussel et fils occupe plus de mille ouvriers et comprend une filature de fantaisies, tissage et apprêt. Les efforts persévérants des directeurs de cette maison ont été officiellement proclamés par quatre croix de la Légion d’Honneur, quatre grand prix, onze médailles d’or et cinq médailles d’argent.

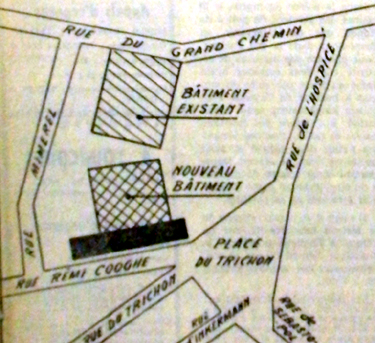

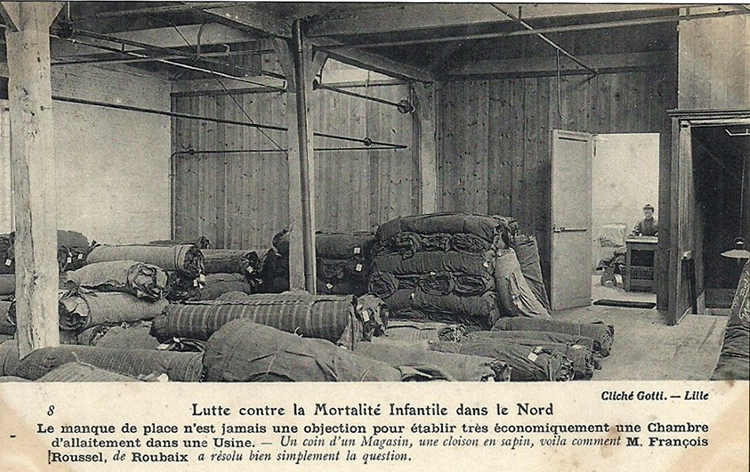

Spécialisée dans les tissus pour l’habillement de la femme, en laine ou en coton, elle est en 1923, l’une des usines les plus importantes du nord de la France. En 1926, l’architecte René Dupire procède à l’agrandissement des locaux de la crèche de l’usine qui se trouve au n°143 rue des Arts. En 1928, l’architecte tourquennois Georges Forest intervient pour la réorganisation et l’agrandissement de l’usine : une cave pour la réception des matières premières, le rez-de chaussée pour les pièces finies, une retorderie au premier étage et au deuxième étage « les visites et piqurages ». En 1929, il est procédé au remplacement des planchers en bois par des planchers en béton, et à l’agrandissement des baies vitrées.

En 1938, une fête est organisée pour célébrer quatre-vingts nouveaux médaillés du travail pour avoir contribué à la prospérité de la maison François Roussel et fils pendant 30, 40, 50 ou 60 ans. Un hommage est également rendu à la direction : sont cités Pierre François Roussel Destombes le bisaïeul (1819-1903), ses fils François (1851-?), Ernest Roussel-Masurel (1857-1890) et Édouard Roussel-Lecomte (1852-1911). Puis les fils du dernier nommé, François Edmond Roussel Motte (1888-1915) et Édouard Émile Joseph Roussel-Motte (1890-1965) et enfin François Édouard Ernest Joseph Roussel (né en 1914) neveu et fils des précédents. Peu de temps après, l’entreprise fait installer un « massif ensemble électrogène » dans l’usine sur les plans de l’architecte René Dupire.

La société est alors dirigée par Édouard Émile Joseph Roussel-Motte, Amand Dhellemes et Raymond Masurel, ce qui a permis au premier nommé d’entamer une carrière politique : candidat de concentration républicaine, aux élections cantonales de 1928, il enlève au socialiste Lebas le siège de conseiller général, et le 12 juin 1932, il bat le socialiste Brack pour la succession du sénateur Debièvre. Son père Édouard Roussel avait assuré l’intérim de la mairie de Roubaix au moment de la démission d’Henri Carrette en 1901.

La société François Roussel poursuit ses activités jusqu’au milieu des années soixante. En 1965, on voit apparaître d’autres noms de sociétés dans l’espace des n°139 à 143. L’activité s’est-elle restreinte ? Il semble que des surfaces aient été louées à la société textile de l’Alma, retorderie de rayonne, et à la société Pronal. En 1972, aux n° 139 à 143 apparaît encore la SA François Roussel fabricant de tissus, mais elle est côtoyée désormais par la Sté Pronal (réservoirs souples), et les activités de moulinage et retorderie de Chavanoz. En 1977, les établissements Derville frères,fabricants de tissus ont remplacé le SA Roussel et d’autres colocataires sont apparus : la retorderie Luxor, les tissus Réquillart, le négociant Quesnoit, la SA Dubly (tissus). En 1981, c’est au tour de la société Créafil d’occuper les lieux.

Roubaix entre dans une période de réhabilitations d’envergure avec l’usine Motte-Bossut après sa fermeture en 1981. L’ancien site Roussel de la rue des Arts sera finalement réhabilité en 1999 en bureaux et studios de danse pour le Ballet du Nord (devenu aujourd’hui Centre Chorégraphique national Roubaix Nord Pas-de-Calais) par l’architecte Jean-Charles Huet. La façade arts déco monumentale de l’usine Roussel abrite désormais 4.000 m² de bureaux répartis sur les quatre étages du bâtiment principal appelé « La Tour » ainsi que 10.000 m² d’entrepôts.

Dans l’actualité récente, le Plateau Fertile a été ouvert en mai 2018 dans le site Roussel de la rue des Arts. Ce Tiers-Lieu est un espace inspiré et inspirant pour des professionnels créatifs, des entreprises, des porteurs de projets. Un lieu unique qui croise compétences créatives, entrepreneuriales et citoyennes. Un lieu engagé pour créer des projets à impact social sur le territoire.