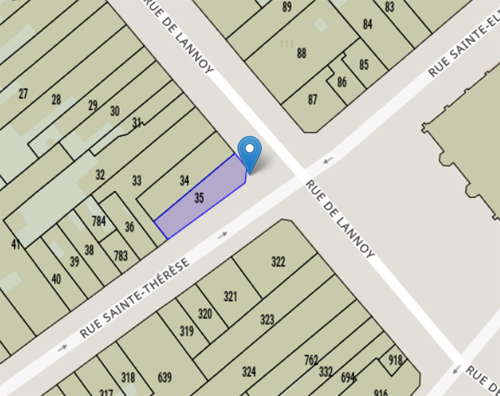

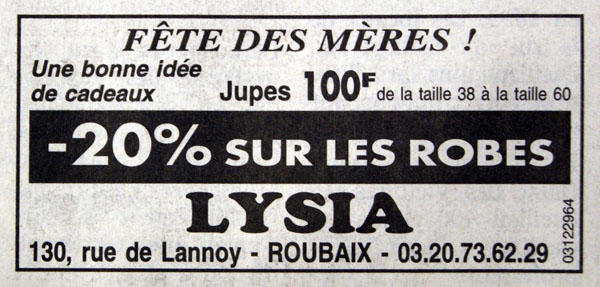

Au début des années 1950, Raymond Spriet est artisan coiffeur pour hommes. Il est installé au 35 rue de l’Alouette.

Raymond se spécialise dans la coupe de cheveux à la Française, c’est à dire la « coupe sculptée au rasoir » qui est vraiment une révolution de la coiffure masculine. Raymond sait parfaitement communiquer, il fait venir la presse en 1955 dans son salon pour faire découvrir cette coupe au rasoir, grâce à laquelle les cheveux bien que coupés très courts paraissent longs, et qui peut être personnalisée pour chaque client.

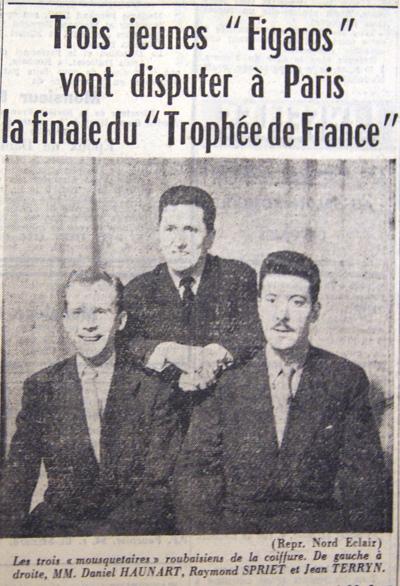

En 1957, Raymond Spriet et ses amis coiffeurs roubaisiens : Daniel Haunart et Jean Terryn obtiennent des places prestigieuses au championnat du Nord organisé par le « Cercle des Arts et des Techniques de la coiffure Française à Lille ».

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault sont de passage au Colisée en 1958, pour présenter un de leur film. Ils ne se présentent jamais au public sans soigner leur look, car le moindre détail a son importance. Ils ne peuvent alors faire mieux que confier ce soin à deux coiffeurs prestigieux Raymond Spriet et son collègue Jacques Callewaert.

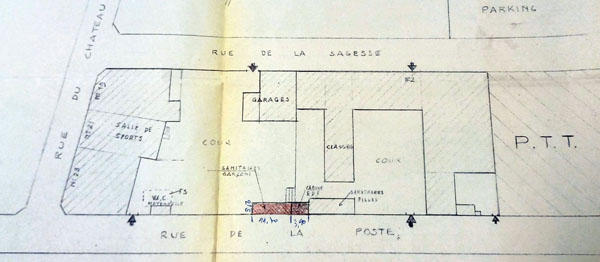

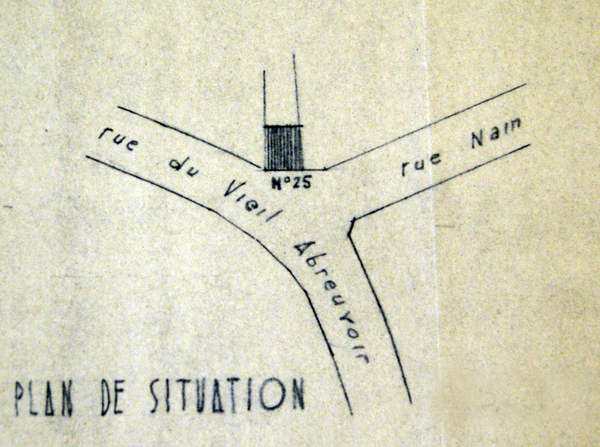

Les affaires fonctionnent très correctement, mais Raymond est ambitieux. Il est persuadé qu’avoir choisi de se spécialiser dans la coupe au rasoir est la meilleure chose pour faire fructifier son commerce, mais il souhaite également se rapprocher du centre ville pour développer son activité. Il cède son commerce de la rue de l’Alouette en 1959, à Josiane Gutewiez qui le transforme en salon de coiffures dames : « le salon Josiane ». Il trouve un local au 25 rue du Vieil Abreuvoir pour s’y installer. C’est un local de taille modeste mais idéalement bien placé, dans une rue étroite mais très commerçante, à deux pas de la Grand Place. C’était auparavant un commerce de fournitures pour modes : les Ets Durot-Crepelle.

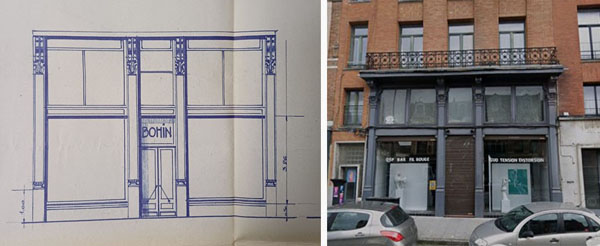

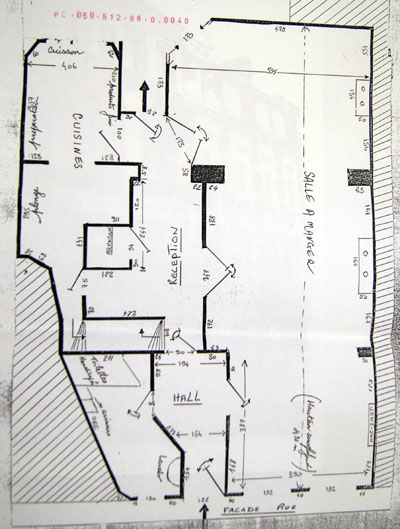

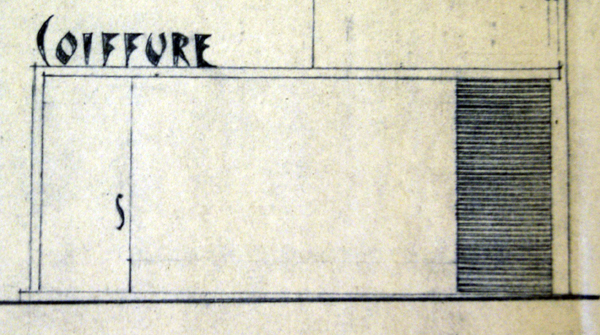

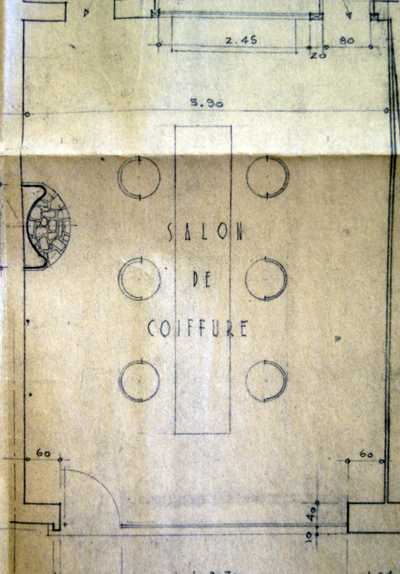

Raymond Spriet fait appel à Daniel Vasseur, décorateur basé à Leers, pour entreprendre les travaux d’aménagement nécessaires pour son salon de coiffure : transformation de la façade à l’extérieur, et installation de six fauteuils et d’un bac à eau pour shampoings à l’intérieur.

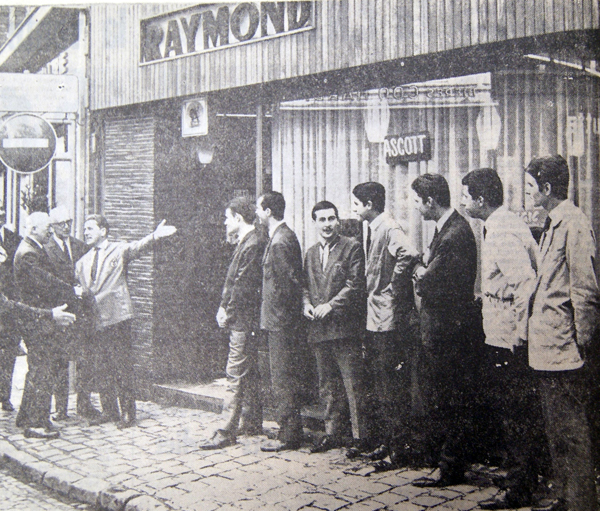

Raymond Spriet recrute immédiatement 6 coiffeurs salariés pour l’aider au démarrage de son activité. Le « Salon Raymond » est inauguré au début des années 1960. Le succès est immédiat, les six salariés travaillent à temps plein. A cette époque, les c jeunes hommes apprécient la coupe sculptée au rasoir, De plus, le salon est confortable et l’accueil est sympathique.

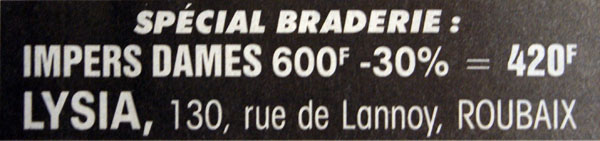

En 1965, la rue du Vieil Abreuvoir devient piétonnier : les commerçants s’inquiètent. Raymond Spriet continue son développement et devient membre du groupement « Elégance et Distinction ». C’est un label que les roubaisiens connaissent bien désormais : des commerçants roubaisiens regroupés qui proposent à leur clientèle, des bons de réduction sur leurs achats.

Raymond s’associe avec d’autres commerces prestigieux de la rue du Vieil Abreuvoir, comme le salon de coiffures dames « Marcelle Duamelle » pour leur participation au concours du plus beau bébé en 1969.

Raymond fait partie de la »Haute Coiffure Masculine Création ». A la fin des années 1960, de nouveaux salariés talentueux arrivent au salon Raymond ; Jean Liviau et Daniel Hourez qui ont eu l’occasion de pouvoir coiffer les membres du groupe roubaisien, Les Sunlights, lors de la Nuit de la Coiffure, organisée par le salon S.T.A.R : Section Technique et Artistique Roubaisienne, en 1969.

Une grande soirée de solidarité est organisée au Grand Café au 4 de l’avenue Jean Lebas. Différents coiffeurs roubaisiens dont Raymond proposent à tous leurs clients de les coiffer, au tarif officiel, de 20h à 22h. La recette est ensuite versée intégralement à l’association « Message pour l’Espoir » qui lutte contre le cancer.

à suivre . . .

Remerciements aux archives municipales