En 1992, afin d’élargir sa gamme de produits, Union Biscuits rachète la société Preneel à Bergues, spécialisée dans la fabrication artisanale de pains d’amandes. Une grue immense est nécessaire pour soulever le four Preneel, et l’amener au premier étage de la cour intérieure de l’entreprise roubaisienne.

Eugène et Donat Duquesne décident de vendre Union Biscuits, en 1994, au groupe Leroux, leader mondial de la chicorée, désireux d’élargir son image, en créant un univers « P’tit Déj » : café, café-chicorée et biscuits. Union Biscuits fait donc désormais partie de Finaler ( holding du groupe Leroux ) qui investit fortement dans la rénovation de l’entreprise de la Grande Rue.

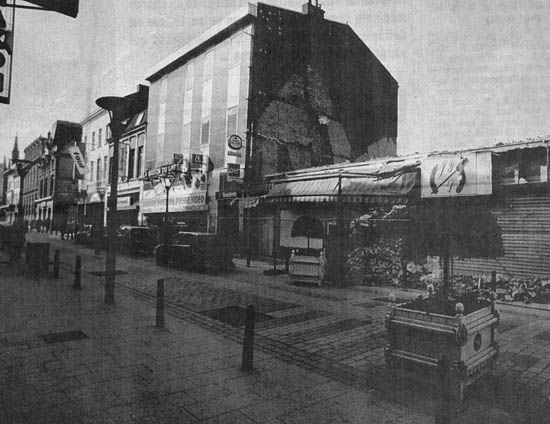

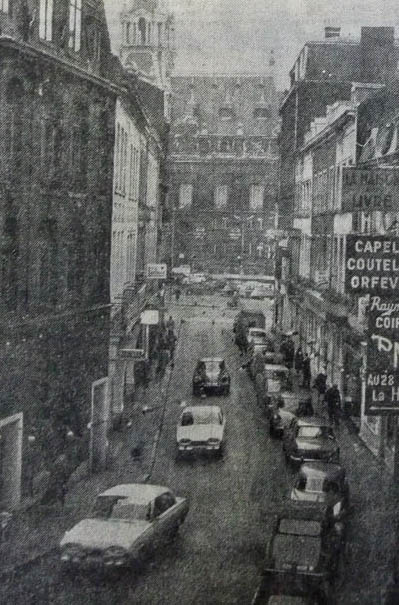

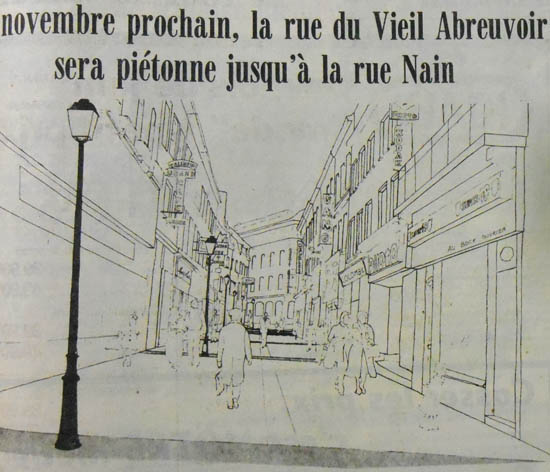

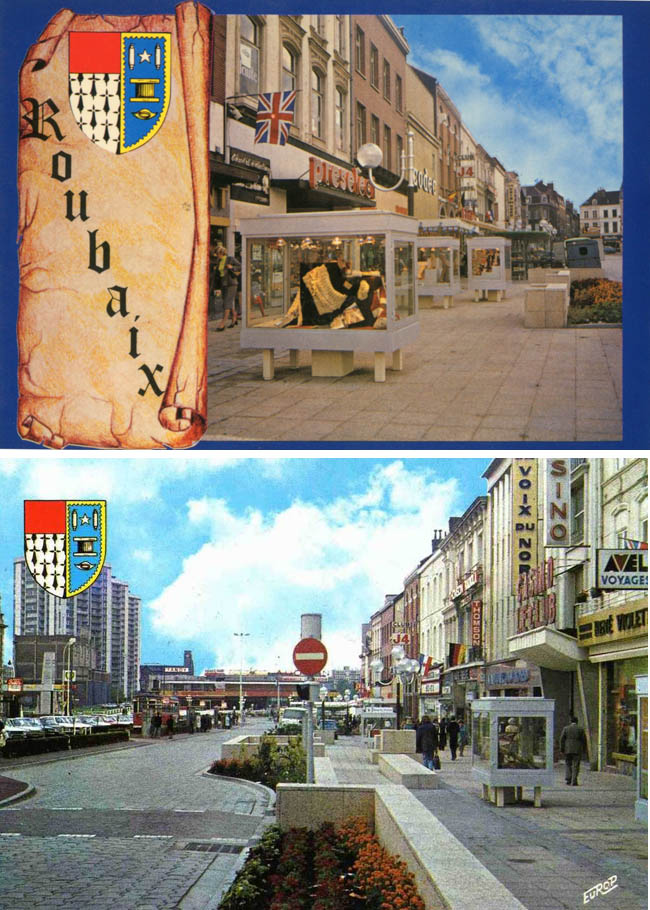

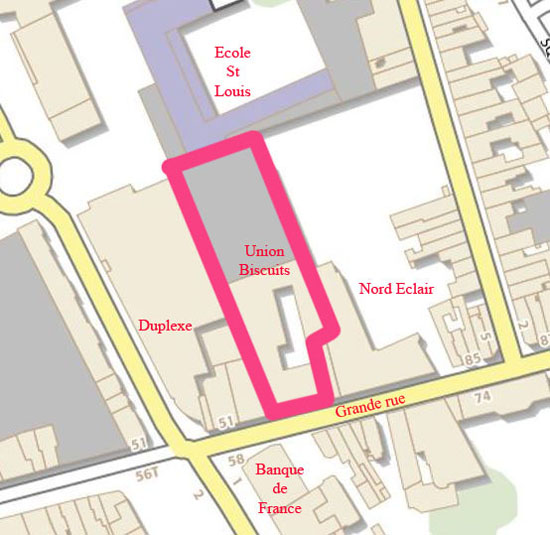

A la fin des années 1990, la circulation de plus en plus dense des automobiles entraîne des problèmes de logistique pour l’entreprise, surtout pour les transports. Les camions d’approvisionnement et de livraison ont de plus en plus de difficulté à circuler en centre ville, et à manœuvrer dans la minuscule cour intérieure de la société. D’ailleurs, le restaurant asiatique « La Grande Muraille » situé juste en face, au N° 62 de la Grande rue, a eu sa vitrine fracassée, à trois reprises, par des camions de livraison !

De plus, l’entreprise a un mur mitoyen avec l’école Saint Louis de l’avenue des Nations Unies. Or, la municipalité, désireuse de prendre des mesures de protection des enfants roubaisiens, et, compte tenu des risques de pollution et d’incendie, souhaite le départ de la société, d’autant plus que le complexe cinématographique « Le Duplexe » a également un mur commun avec la biscuiterie.

La ville de Roubaix n’ayant pas de terrain à proposer, le Directeur Général de l’Union Biscuits, François Vatelot, décide alors de déménager, en 2002, à Marcq-en-Baroeul, dans la Z.I. de la Pilaterie, dans les anciens locaux de la CERP ( grossiste en produits pharmaceutiques ). Le déménagement d’une grosse entreprise n’est pas une simple affaire. Plusieurs semi-remorques sont nécessaires pour transporter, le matériel, les machines, le stock … Les camions doivent assurer plusieurs trajets, pour effectuer les déplacements.

De 2.000 m2 sur trois niveaux à Roubaix, l’entreprise s’étend désormais sur 4000 m2 de plein pied, sur un terrain de 10.000 m2. Jean Duparcq qui était responsable des travaux à Roubaix, devient directeur de ce nouveau site de production.

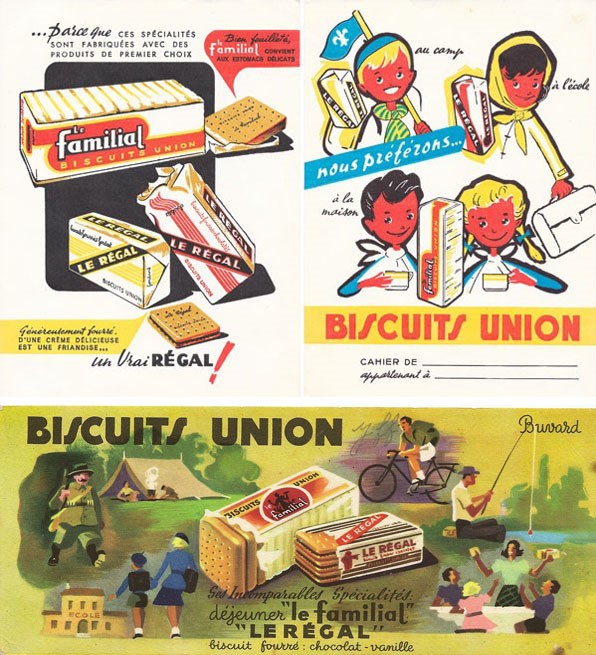

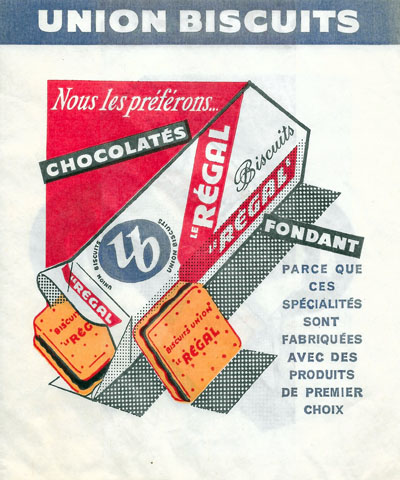

Ce déménagement permet d’investir dans du nouveau matériel, avec des lignes de production performantes. La marque Régal est supprimée du catalogue. Il reste bien évidemment, les deux produits leaders : Familial et Big Choco.

L’entreprise est reprise en 2006 par le groupe de Monique Piffaut qui crée : Les Comptoirs du Biscuit. Après divers aléas économiques et revirements de situation, l’entreprise est sauvée de la liquidation judiciaire, en 2013, par Vincent Duprez, patron du Comptoir des Flandres. La société entre alors dans un réseau de fabricants nordistes de confiseries, biscuits, gâteaux et gaufres ( Eugène Blond, La Dunkerquoise, Afchain ). Le nom : Union Biscuits est repris. L’entreprise est toujours dirigée par Jean Duparcq.

En 2019, l’entreprise connaît quelques difficultés financières, suite à des pertes de marchés, comme l’armée ou des marques de distributeurs, et à la concurrence de grands groupes internationaux. L’union Biscuits de Marcq-en-Baroeul ferme ses portes, cette même année.

La biscuiterie Eugène Blond, de Lambersart, qui fabrique des gaufres, des gaufrettes, des biscuits, depuis 1894, reprend, en 2020, l’activité et les 2 marques de l’Union Biscuits : Familial et Big Choco.

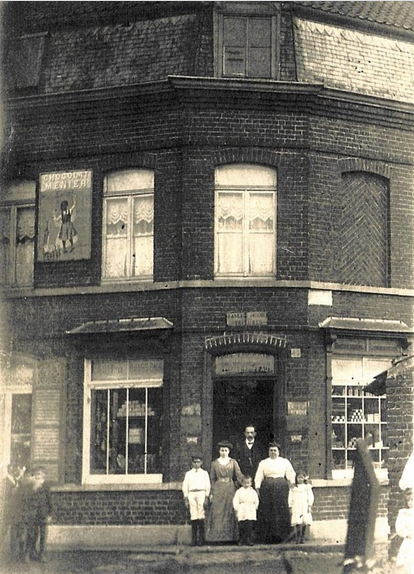

Que reste-t-il aujourd’hui d’ Union Biscuits à Roubaix ?

– Les deux produits leaders sont désormais fabriqués à Lambersart.

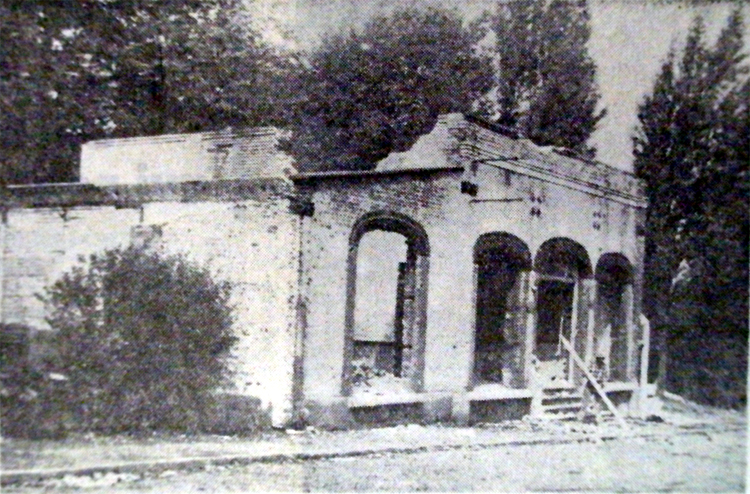

– L’usine de la Grande Rue a été rasée.

Ne subsiste, dès lors, que le célèbre tableau « Les vaches hollandaises » au Musée de la Piscine et le buste d’Édouard Duquenne, au square Pierre Catteau.

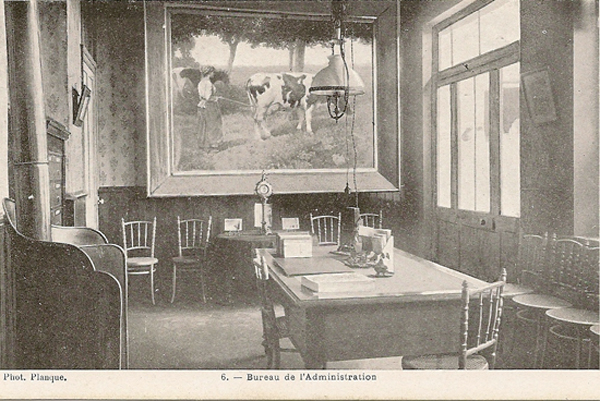

Sur cette photo de 1910, dans le bureau de l’administration de la boulangerie de l’Union, est exposé un tableau de très grande taille ( 1,84m sur 2,42m ). Cette œuvre a été réalisée, en 1890, par le peintre Gustave Krabansky (1852 – 1902). Gustave Krabansky était le beau frère d’Édouard Duquenne, le fondateur de la boulangerie de l’Union. Ce dernier avait en effet, épousé Coralie Krabansky ( la sœur du peintre ) en 1896.

Donat Duquenne ( le fils d’Édouard ) fait don du tableau au musée de Roubaix, en 1986 ( quelques temps avant la vente de l’entreprise au groupe Leroux ). De nos jours, nous pouvons toujours admirer cette œuvre au musée d’art et d’industrie André Diligent » La Piscine » à Roubaix.

Remerciements aux Archives Municipales, à Jean Duparcq, cadre dirigeant d’Union Biscuits, et à Bruno Gaudichon, conservateur du musée »La Piscine ».

.