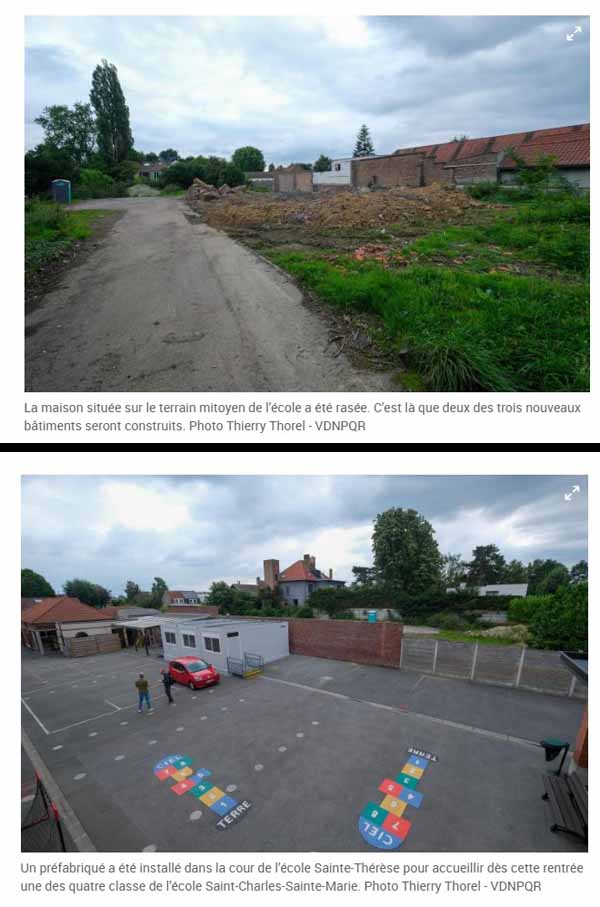

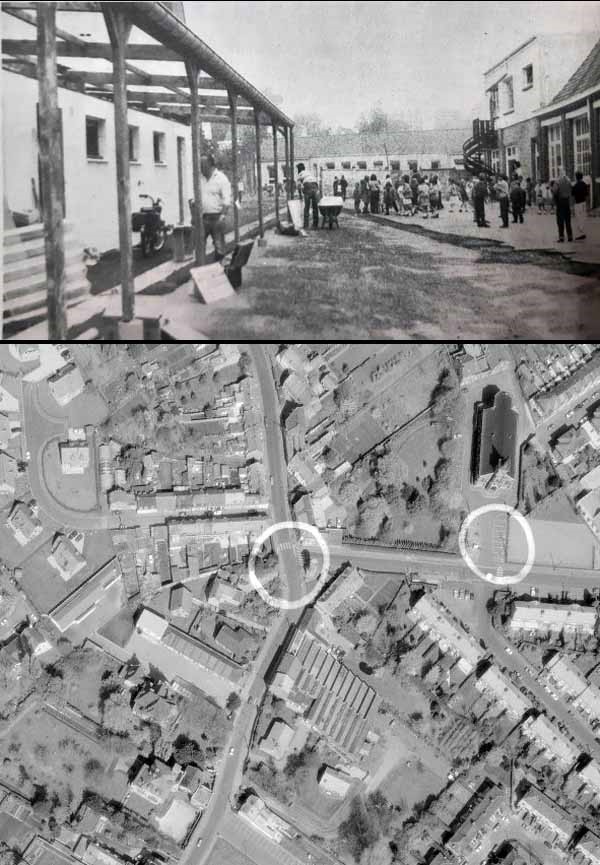

Puis, en janvier 1974, s’ouvre l’école primaire privée Saint-André, au 124 rue des Ecoles, face à l’emplacement de l’ancienne ferme Duthoit. Cette petite école, la seule école privée du quartier, n’est ouverte que durant 20 ans puisqu’elle ferme ses portes au 31 Août 1995, d’après le site de l’éducation nationale. Suite à la fermeture de l’école et sa destruction, le site reste en friche plusieurs années.(Sur ce sujet voir sur notre site un précédent article intitulé Les 3 Fermes à Hem).

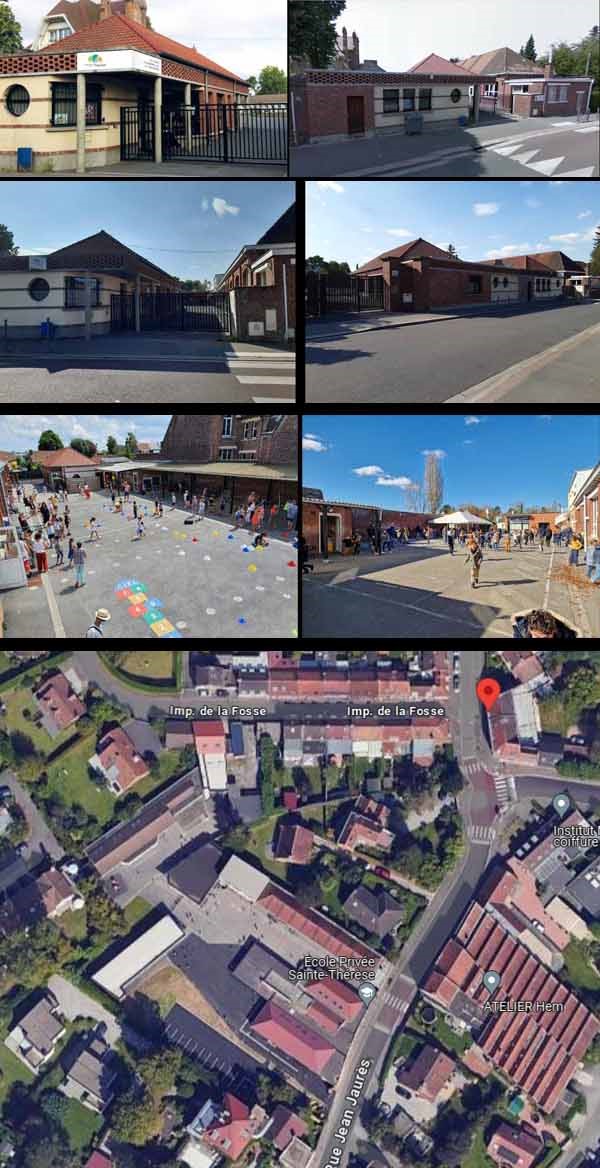

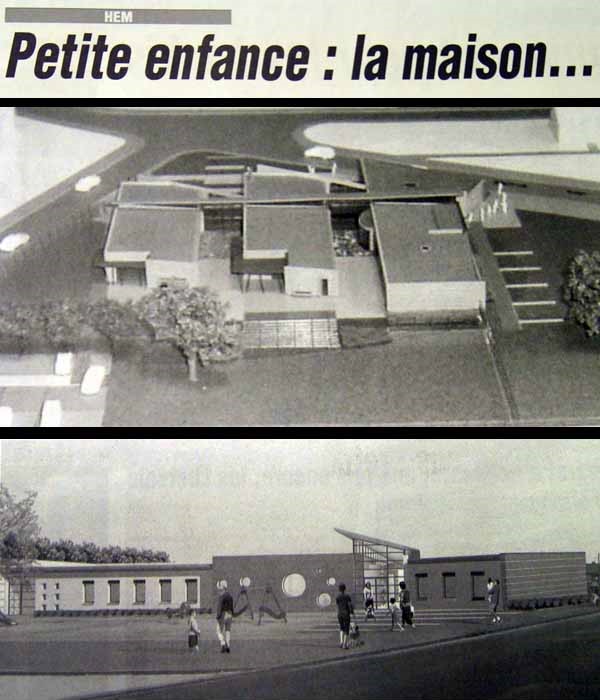

Enfin, en Octobre 2003 , c’est la Maison de la Petite Enfance qui est inaugurée, à l’emplacement de l’ancienne école, à l’angle des rues des Ecoles et Jules Watteeuw en présence de Jean-Louis Borloo, Ministre délégué à la Ville et à la Rénovation Urbaine. Bâti sur un espace vert de 6500 mètres carrés, l’immeuble n’occupe que 1200 mètres carrés et l’entrée se fait côté rue des Ecoles.

La Maison est composée de 3 bâtiments rectangulaires parallèles reliés par une sorte de rue intérieure entièrement vitrée et entre eux un espace minéral offre une cour pour les enfants. Le bâtiment de plain-pied est construit en briques, bois et béton enduit côté rue. Rouge, jaune et vert, chaque aille a sa couleur.

La crèche (24 places) et la halte-garderie (32 places) en occupent les deux tiers soit l’aile qui borde la rue Watteeuw et le bâtiment du milieu. L’aile d’entrée accueille l’animation/activité avec une salle d’éveil, une ludothèque, une bibliothèque et les locaux pour les assistantes maternelles à domicile, une salle de rencontre parents-enfants et enfin les locaux de la PMI situés auparavant rue Dominique Larrey.

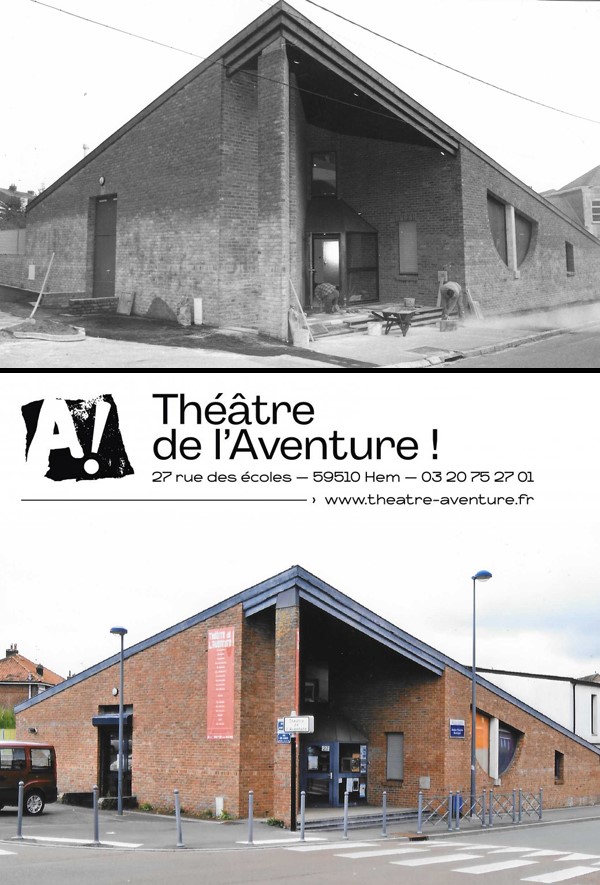

Le chantier de construction du Théâtre commence en 1990, au n°27, entre l’église St Joseph et l’Ecole Jules Ferry-Paul Bert, et ce n’est qu’en novembre 1991, cela fait donc plus de 30 ans, que l’Atelier Théâtre L’Aventure est inauguré. Très vite pourtant, principalement en raison du succès remporté par l’Atelier, celui-ci s’avère trop exigu et en 2005, l’Atelier théâtre bénéficie de travaux d’extension, venant ajouter à la salle de répétitions et la salle de spectacles, un espace régie, décors et accessoires, ainsi que deux loges équipées. La salle de spectacles peut alors accueillir 84 personnes.(Sur ce sujet voir sur notre site un précédent article intitulé Théâtre de l’Aventure).

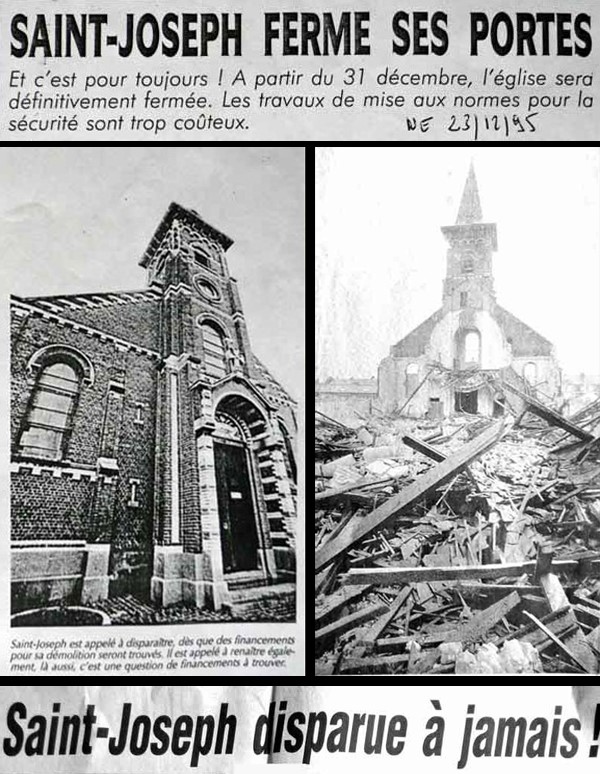

L’église Saint-Joseph et le théâtre ne vont pas cohabiter longtemps puisqu’en 1995 la décision est prise de fermer l’église au 31 décembre, les travaux nécessaires à sa mise aux normes s’avérant trop coûteux à réaliser. Le temps de trouver le budget nécessaire à sa démolition et 4 ans plus tard l’Eglise Saint-Joseph est rasée. L’année suivante les travaux d’aménagement de la nouvelle place Saint-Joseph démarrent et, en 2001, un campanile y est installé en lieu et place de la vieille église.

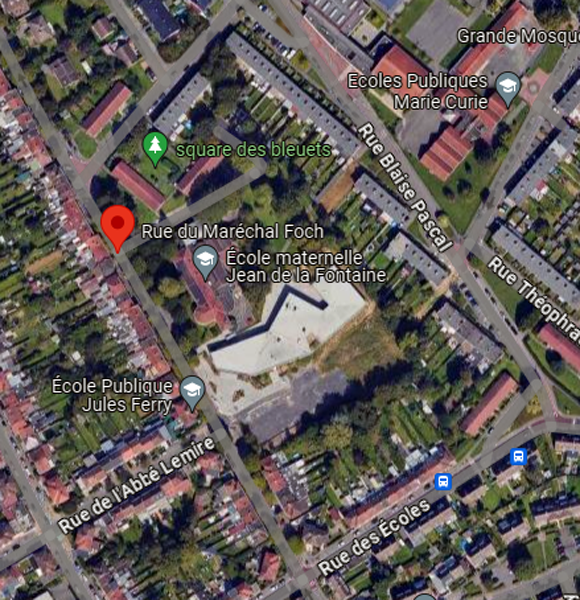

A partir de 2020 et courant 2021, des travaux impressionnants ont lieu dans la rue du Maréchal Foch : rénovation de l’école La Fontaine et construction de la nouvelle école Jules Ferry. A la rentrée 2022, les élèves investissent les locaux de la nouvelle école Jules Ferry qui voit son inauguration officielle organisée le 30 septembre 2022.

L’ancienne école voit donc ses derniers élèves la quitter en juin 2022. Une fois désaffectée il est possible qu’elle soit transformée en logements et en bureaux après d’importants travaux durant lesquels une partie des bâtiments historiques devrait sans doute disparaître. Elle pourrait également devenir un espace de projets accueillant à la fois un centre de formation, un espace de co-working et un espace culturel.

A l’automne 2010, l’épicerie solidaire de Hem s’est installée à l’angle de la rue Ambroise Paré et de la rue des Ecoles, au n° 733 de celle-ci, dans un local de 180 mètres carrés mais elle y est devenue très rapidement à l’étroit pour accueillir les 307 foyers qui recourent à ses services, rendus par 5 personnes : 2 salariés et 3 bénévoles. Après la désacralisation de l’église Saint-André, c’est dans ces locaux plus vastes qu’elle déménage ensuite sous le nom de « Petit Magasin des 3 villes ». (Sur ce sujet voir sur notre site un précédent article intitulé l’Eglise Saint-André).

Plus récemment, en 2014, une micro-crèche s’est installée au n°220 de la rue des Ecoles. « Ma Cabane »ouvre ses portes aux enfants de 3 mois à 3 ans, avec une capacité d’accueil de 10 enfants à la fois. Fermée en janvier 2023, elle a cédé la place à une autre micro-crèche « Rigolo comme la vie », qui accueille les enfants de l’âge de 10 semaines à 4 ans.

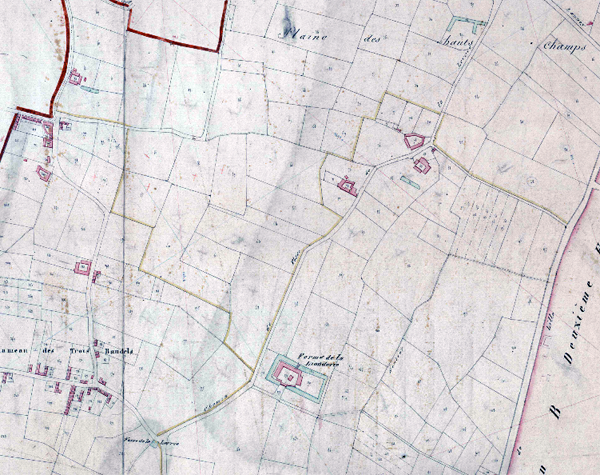

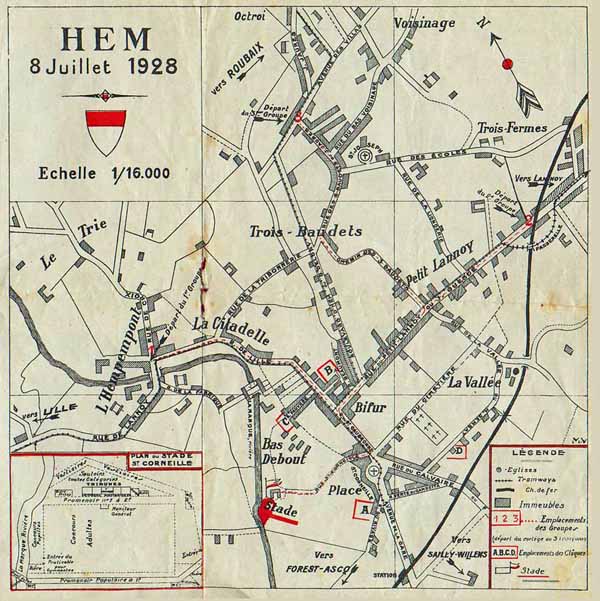

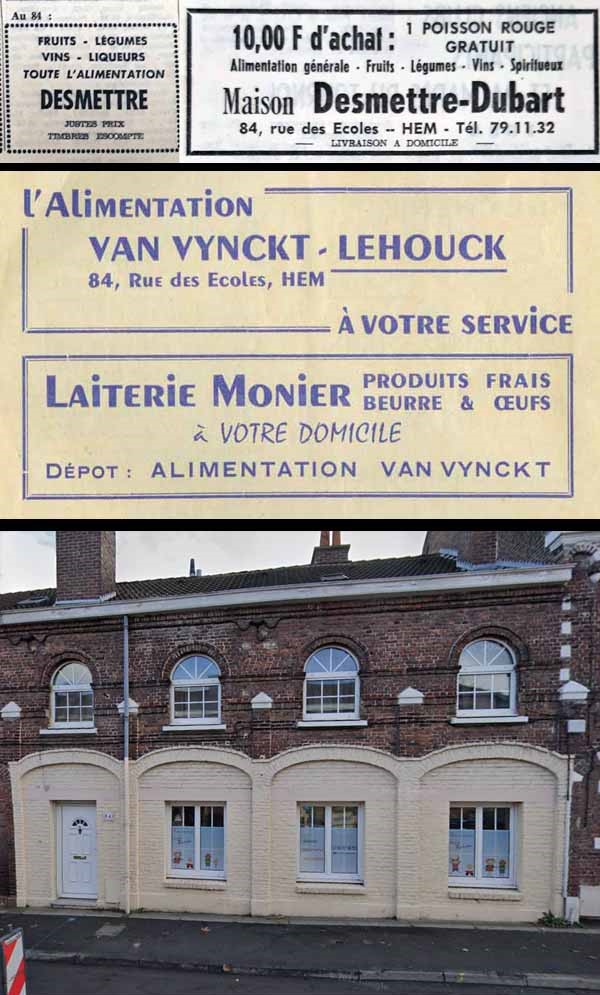

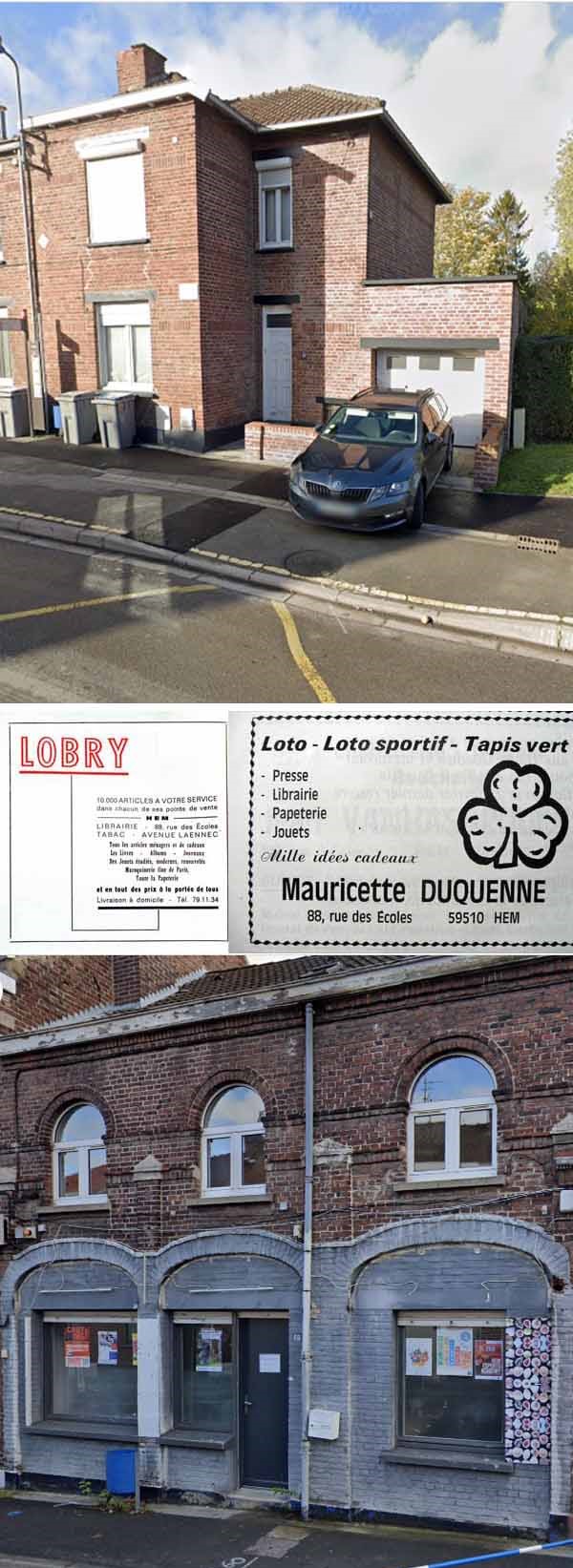

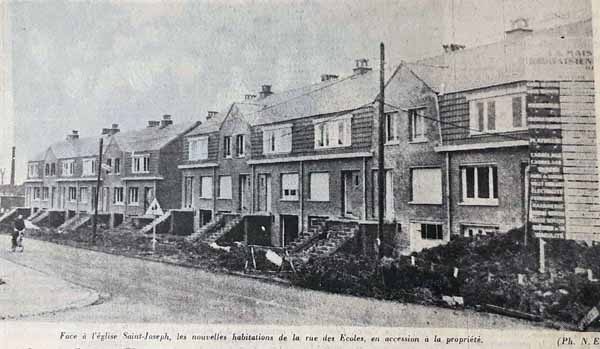

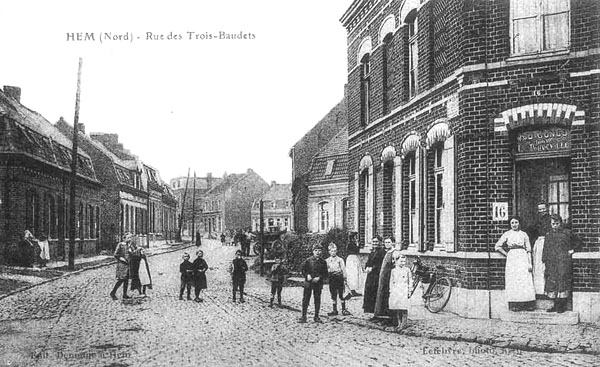

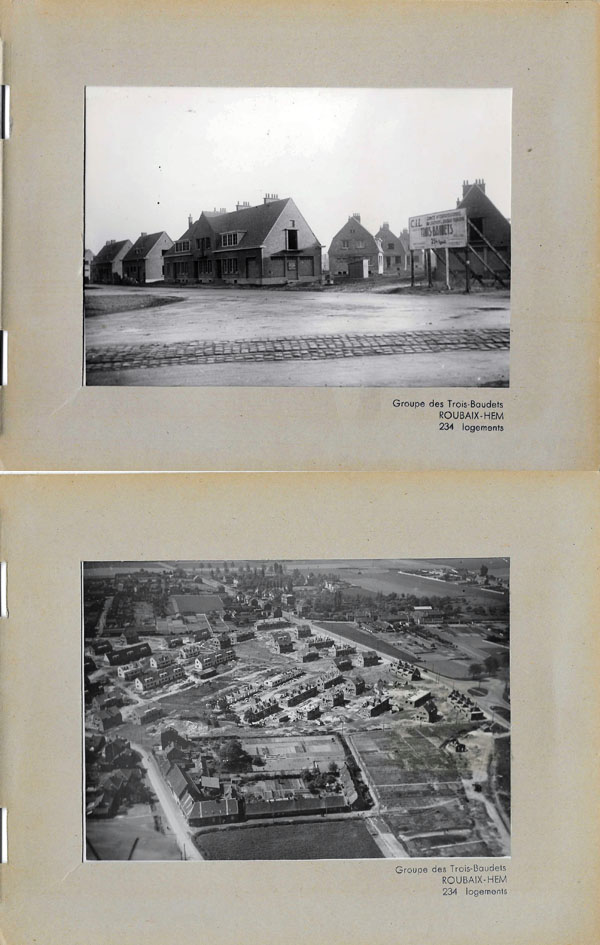

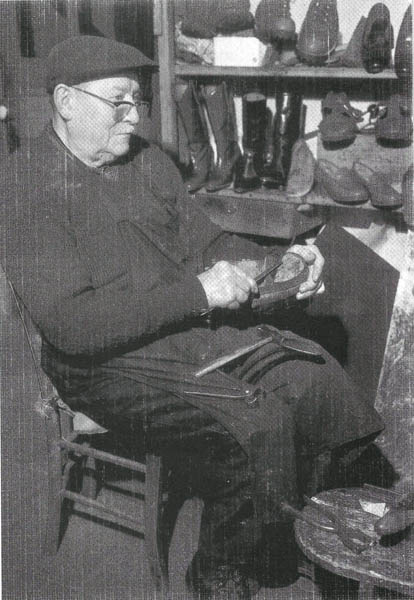

Seuls les anciens de Hem se souviennent encore de la rue des Ecoles bordée de champs avec la vieille église Saint-Joseph pour repère dans ce quartier de campagne des Trois-Baudets du village de Hem. La longue rue bordée de maisons et d’immeubles qui relie le quartier à celui de Longchamp est à présent une rue citadine comme une autre où plus rien ne rappelle le caractère champêtre de la rue d’antan et les commerces des années 1960 l’ont totalement déserté à ce jour.

Remerciements à l’Association Historihem