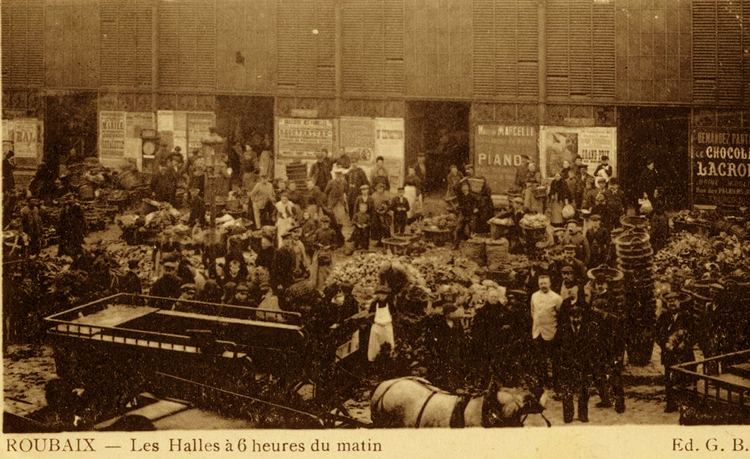

Après la seconde guerre, on dénombrait à Roubaix une vingtaine de braderies, dont les dates étaient fixées avec la municipalité, et qui constituaient des animations de quartier fort courues. Une braderie, aussi appelée ailleurs vide-greniers, foire aux puces, bric-à-brac, troc et puces, est un rassemblement populaire au cours duquel des particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs. Par extension, et avec le temps, une braderie est devenue une manifestation commerciale se déroulant le plus souvent en plein air et permettant aux commerçants de liquider leurs marchandises à prix bas. En 1950, le quartier Alma-Fontenoy proposait trois événements de ce genre : une braderie rue du Fontenoy, le 2e samedi de juillet, une braderie Alma Fontenoy, le lundi de la fête des fabricants, et une braderie rue Blanchemaille, le 1er samedi de septembre.

On peut supposer que la première braderie citée se situait place du Fontenoy, alias le marché des « noirtes femmes », autrefois cœur du quartier, et qu’elle s’étendait dans les rues avoisinantes, rue de France, rue de Toulouse, rue Jacquart. Les lieux ont beaucoup changé, la place n’existe plus et la braderie elle-même n’est plus répertoriée au début des années soixante. De nos jours, une braderie brocante organisée rue de France le 1er mai perpétue cette animation. Autrefois le 1er mai était la date de la braderie de la rue du Collège.

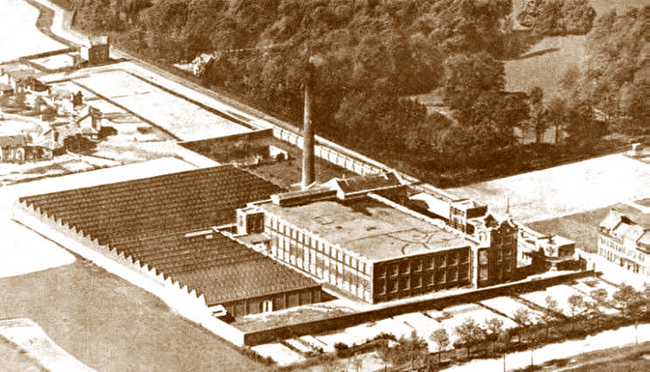

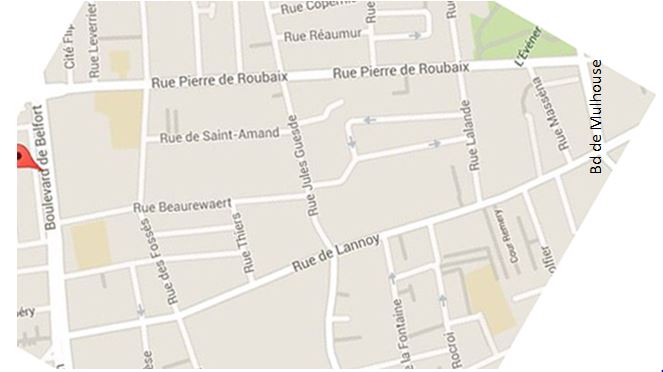

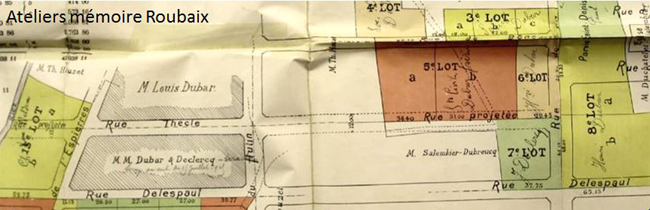

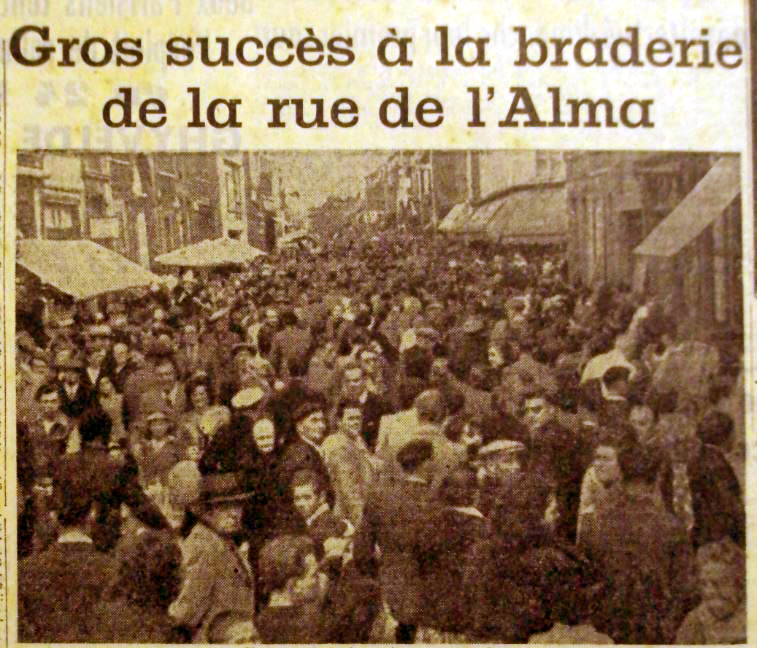

La seconde braderie, dite Alma Fontenoy, s’est très longtemps tenue dans la rue de l’Alma, importante artère commerçante de Roubaix, de la rue Saint Vincent de Paul (aujourd’hui avenue des Nations Unies) jusqu’à la rue du Fontenoy, voire plus loin. Le nombre des cafés, des commerces, la présence de la Redoute, du cinéma le Royal, ont fait que cette braderie était fort fréquentée dans un quartier à forte densité de population, cela avant l’opération dite Alma Gare.

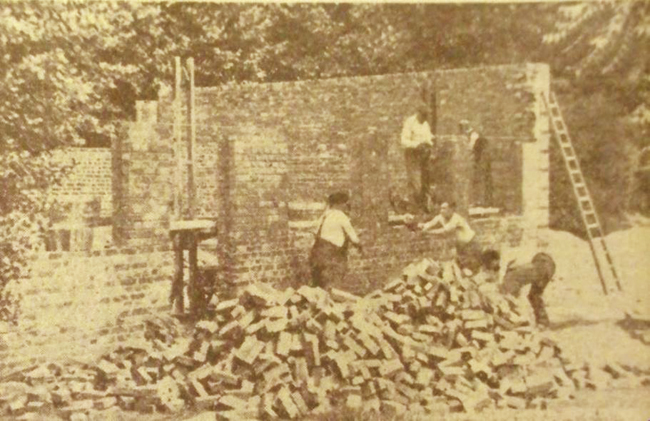

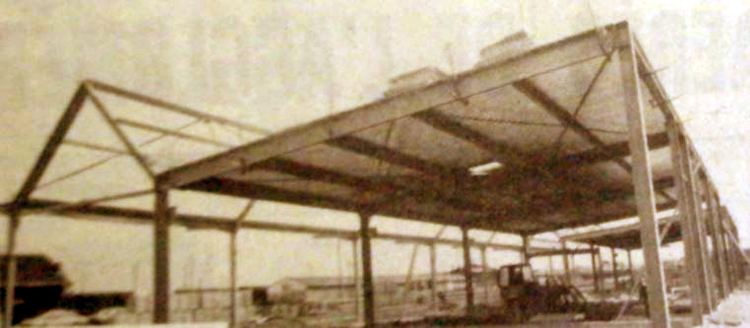

La troisième braderie de la rue de Blanchemaille, rappelle le caractère commerçant de proximité de cette rue, notamment dans sa partie entre la rue Saint Vincent de Paul et la rue Archimède. L’extension des locaux de la Redoute entraînera la transformation progressive de la rue du Fontenoy et de la rue de Blanchemaille. La braderie n’apparaît plus dans les années soixante.

On le voit, les braderies n’étaient pas l’apanage des grandes rues commerçantes de Roubaix. Certaines ont pu garder le côté animation de quartier qui les caractérisait. En effet, les braderies sont souvent associées à des fêtes ou à des animations de quartier, dont elles figurent bien souvent le moment de clôture. Des vingt braderies répertoriées en 1950, signalons qu’il en existe encore seize en 2015, mais peu dans les quartiers nord. Sans doute cela résulte-t-il des modifications urbanistiques du quartier, mais également de la disparition des commerces de proximité, qui commence au début des années soixante, avec l’apparition des grandes surfaces à l’orée de la ville.

Sources Nord Éclair, Ravet Anceau 1961