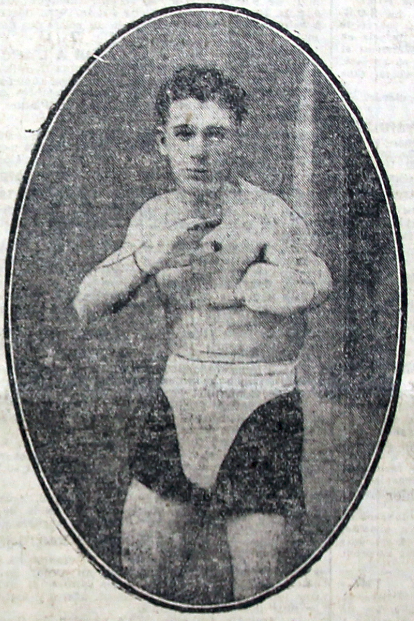

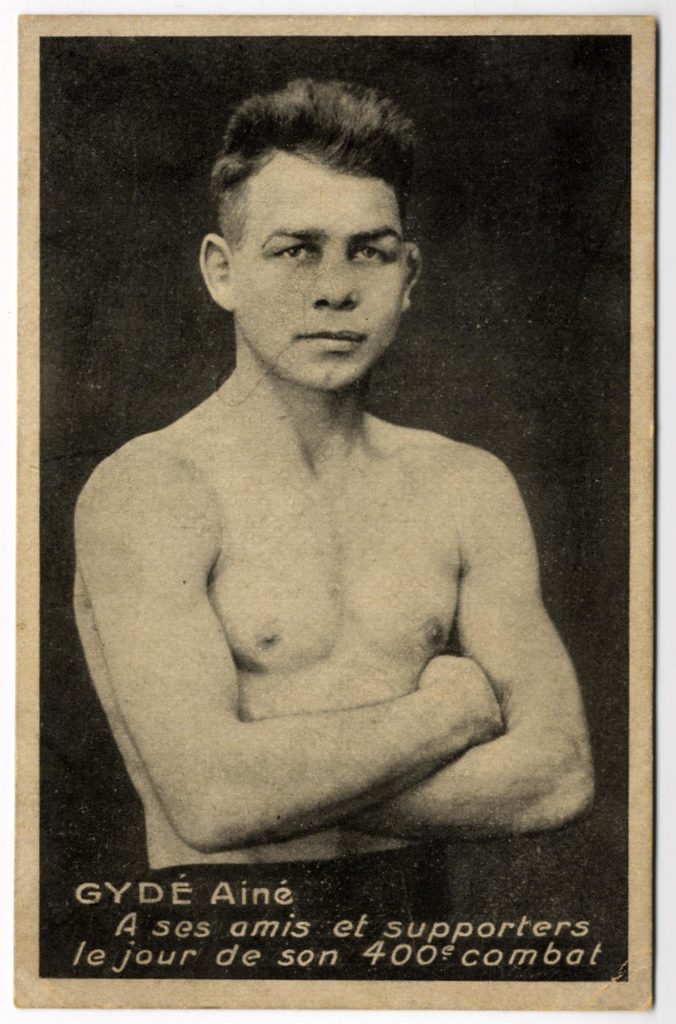

Auguste Gydé est né le 24 juin 1904 à Roubaix, d’un père peigneur et d’une mère ménagère. S’il reste Gydé aîné pour la postérité des boxeurs de la famille, il n’est cependant que le second enfant de la longue fratrie des Gydé, après sa sœur Julie et devant son cadet Praxille.

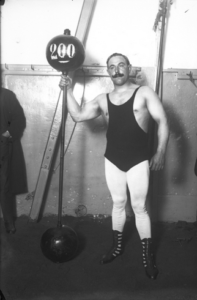

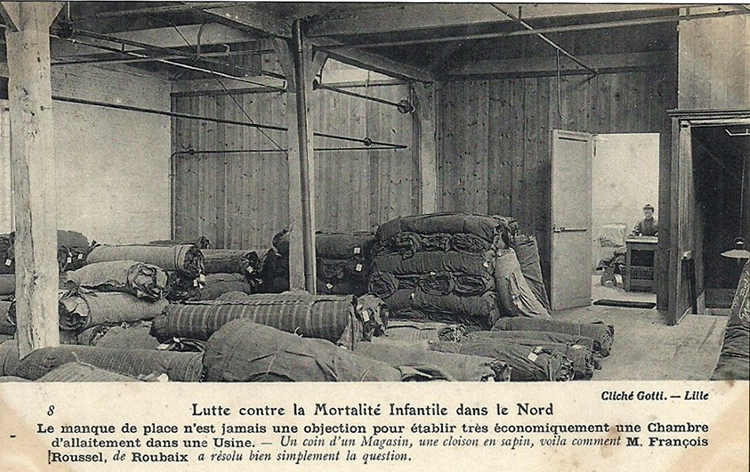

Sa carrière pugilistique commence en 1923 dans le team du professeur Dubus au sein de l’Académie des Sports sise 41 rue du chemin de fer. Il boxe dans les poids moyens et s’affirme très vite comme un cogneur, ce qui lui vaudra la réputation d’être le roi du KO. On lui prête une carrière de plus de 500 combats, ce qui est énorme. En en peu plus de vingt ans de carrière, cela lui fait une moyenne de vingt à vingt cinq combats par an ! Mais il a fait de la boxe son métier, ce qu’il affirme sur son acte de mariage en 1926. Le métier de boxeur le fait-il vivre ? En tous cas, il le fait voyager.

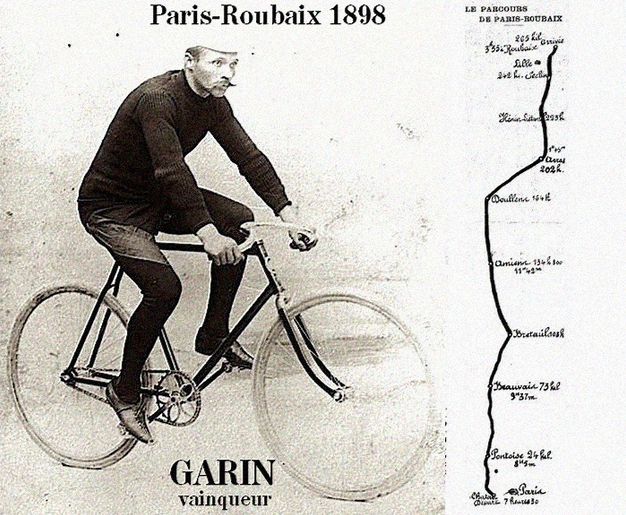

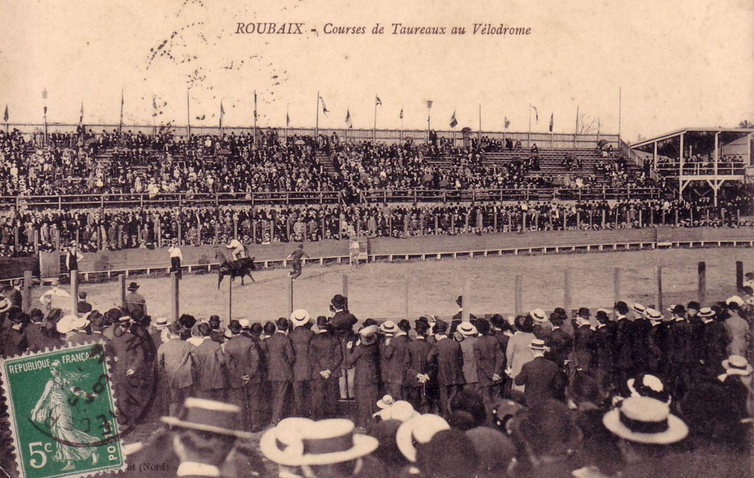

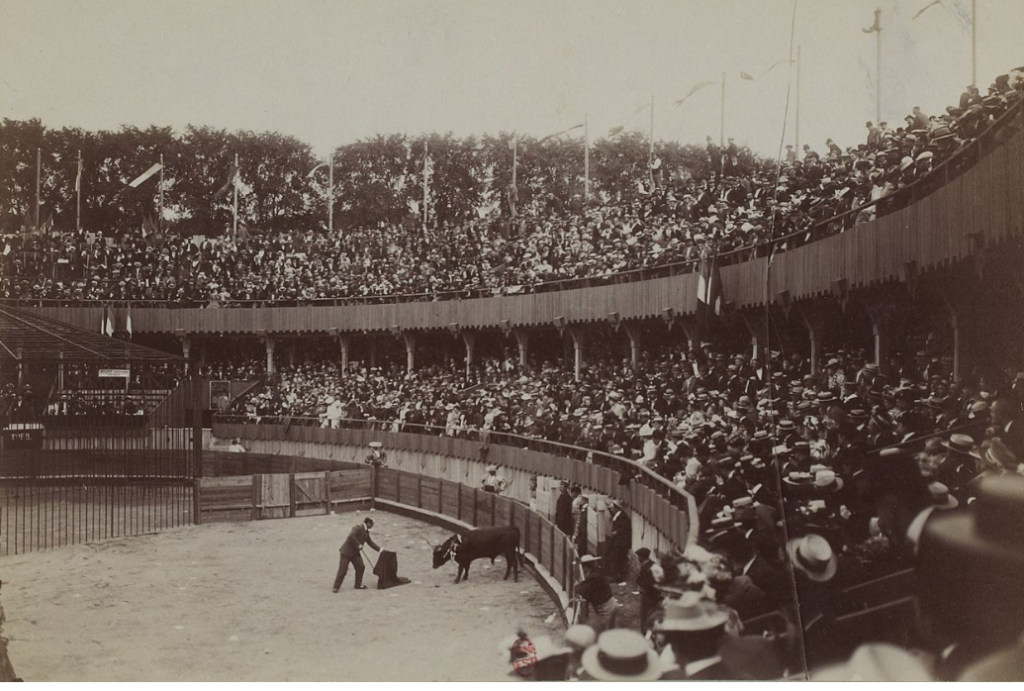

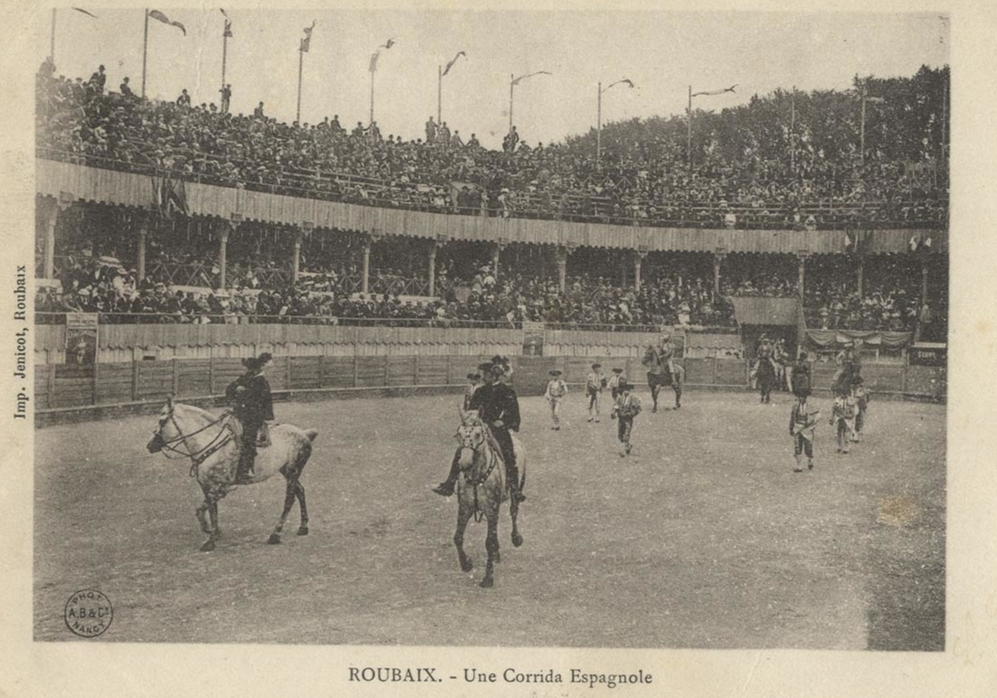

Même s’il boxe beaucoup à Roubaix (Salle Watremez, Hippodrome Théâtre, salle de l’académie des sports), il est présent sur les rings de la région : Lille, Tourcoing, Armentières, Valenciennes, Douai, Denain, Liévin, Dunkerque, Boulogne sur mer, Calais, entre autres rencontres régionales. Il combat un peu partout en France : à Paris (Sporting Club de France, Ring de Belleville, Salle Wagram), à Marseille au Grand Casino, à Nîmes dans le cadre des arènes, à Brest au théâtre municipal. Il participe à de nombreux galas en Belgique : à Mouscron, Liege, Bruxelles, Courtrai, Ronse, à la Halle-aux-Draps de Tournai… Il tourne régulièrement en Grande Bretagne, où il ne gagne pas souvent mais où il est très apprécié : Northhampton, au Stadium de Liverpool, Holborn, à Portsmouth, Newcastle, au Ring Blackfriars Road de Southwark. Impossible de tout citer ! On le retrouve même à Barcelone.

Beaucoup de combats et au bilan un solde positif des victoires sur les défaites. Mais peu de titres : ainsi le 11 janvier 1929, il affronte Raymond Defer sur le ring de l’Hippodrome Lillois, pour le titre des poids plume. Il est battu aux points. Deux ans plus tard, le 11 août 1931, il enlève le titre de champion de France des poids léger après sa victoire aux points contre Marius Baudry le tenant du titre sur le ring de l’Hippodrome douaisien.

Auguste Gydé ne connut pas la gloire de son cadet qui fut champion d’Europe en 1932, mais il vécut plus longtemps que lui. En effet si Praxille décède en 1946, à presque quarante ans, l’aîné des Gydé vivra chichement jusqu’à son décès intervenu dans le Val d’Oise en 1984, soit à l’âge de quatre-vingts ans.