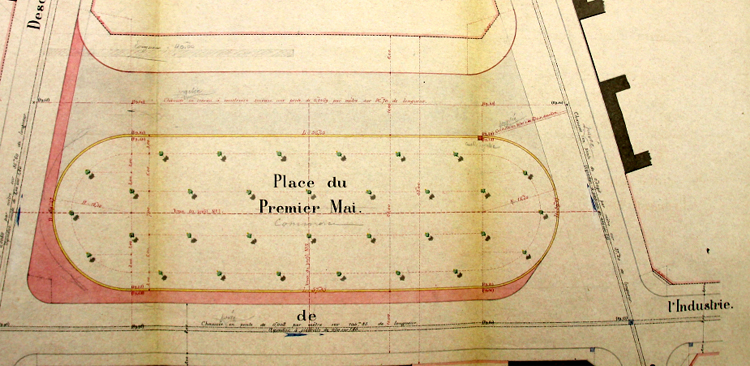

La délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 1979 avait donné son nom à la nouvelle pénétrante venant de Tourcoing. Le tronçon entre le Pont SNCF et la rue Pierre de Roubaix au niveau de la Grand Rue s’appellera donc avenue des Nations Unies. Puis on lui intégrera la partie de la rue Pierre de Roubaix entre la Grand Rue et le boulevard Gambetta, ce qui lui assurera un débouché plus conforme à son flux de circulation. La nouvelle avenue des Nations Unies emprunte donc les anciennes voies dénommées rue Saint Vincent de Paul, rue Saint Pierre, rue du Ballon, ainsi que des tronçons de voies de la rue Pellart, de la rue de l’Hommelet et de la rue Pierre de Roubaix1.

On vient à peine de démolir la dernière bâtisse vétuste à coups de bulldozer et on a déjà commencé les plantations du futur mail devant l’église Notre Dame.

Pas de nouvelle avenue sans inauguration officielle. C’est le premier ministre Pierre Mauroy, il l’est depuis le 21 mai dans le premier gouvernement du Président François Mitterrand, qui viendra procéder à cette cérémonie, le samedi 16 octobre 1981. Un programme chargé l’attend, d’autant qu’il n’aura que la matinée à consacrer à Roubaix, emploi du temps de chef de gouvernement oblige. Le rendez vous des personnalités a lieu en mairie le samedi 16 octobre à 10 heures 30, puis on rejoint la toute nouvelle école Elsa Triolet dans le quartier de l’Alma pour l’inaugurer. Vers 10 h 15, c’est au tour de de l’avenue des Nations Unies, de la rue de la Communauté urbaine et du parking silo d’être inaugurés. Après une visite des constructions en cours, une réception à l’hôtel de ville est prévue vers 11 h 45 réception et discours. Départ du premier ministre à 12 h 15. Pierre Mauroy est accompagné par M. Alain Savary, ministre de l’Education Nationale et Roger Quillot ministre de l’urbanisme et du logement. Cette visite ministérielle est l’occasion du lancement d’une grande campagne de promotion des logements de l’alma gare et de l’alma centre.

Une pluie fine et un vent mauvais ont contribué à donner un aspect morne à cette cérémonie. Le premier ministre est attendu : la CFDT, l’atelier populaire d’urbanisme, auxquels Pierre Mauroy répond sur des thèmes qu’il reprendra un peu plus tard, l’emploi, les 35 heures, les pré-retraites. Après quelques échanges avec des syndicalistes sous leurs banderoles, le cortège rejoint la salle des mariage l’hôtel de ville, où se trouvent M. Clérambeaux vice-président de la communauté urbaine, ex maire adjoint de Roubaix.

Le député maire de Roubaix Pierre Prouvost prend la parole pour évoquer les objectifs de Roubaix : l’organisation de la conversion économique par le développement industriel à partir de zones d’activités en tissu urbain et le traitement curatif et préventif des friches industrielles, et l’aménagement du centre ville et des quartiers anciens dégradés par la suppression de l’insalubrité, l’amélioration de l’environnement, la création d’équipements publics et collectifs tout en y favorisant une offre diversifiée de logements2.

Viennent ensuite la lutte contre l’échec scolaire et la constitution d’un environnement socio éducatif et socio culturel de qualité.Enfin le député maire de Roubaix porte la candidature de sa ville au nom du versant nord est de la métropole pour recevoir le centre d’innovation du textile dont la mise en place est prévue pour 1982.

Pierre Mauroy, dans sa réponse, aborde la question de l’emploi et du chômage, annonce une croissance de 3 % en 1982 génératrice d’emploi, la réduction du temps de travail à 35 heures et des mesures d’encouragement à la pré-retraite. Il évoque ensuite la reconquête des centres villes pour laquelle il constate que Roubaix est en avance.

Le député maire de Roubaix Pierre Prouvost prend la parole pour évoquer les objectifs de Roubaix : l’organisation de la conversion économique par le développement industriel à partir de zones d’activités en tissu urbain et le traitement curatif et préventif des friches industrielles, et l’aménagement du centre ville et des quartiers anciens dégradés par la suppression de l’insalubrité, l’amélioration de l’environnement, la création d’équipements publics et collectifs tout en y favorisant une offre diversifiée de logements2.

Il parle aussi de la lutte contre l’échec scolaire et de la constitution d’un environnement socio éducatif et socio culturel de qualité. Enfin le député maire de Roubaix porte la candidature de sa ville au nom du versant nord est de la métropole pour recevoir le centre d’innovation du textile dont la mise en place est prévue pour 1982.

Pierre Mauroy, dans sa réponse, aborde la question de l’emploi et du chômage, annonce une croissance de 3 % en 1982 génératrice d’emploi, la réduction du temps de travail à 35 heures et des mesures d’encouragement à la pré-retraite. Il évoque ensuite la reconquête des centres villes pour laquelle il constate que Roubaix est en avance.

1 Extrait du registre des délibérations municipales

2 D’après Nord Éclair