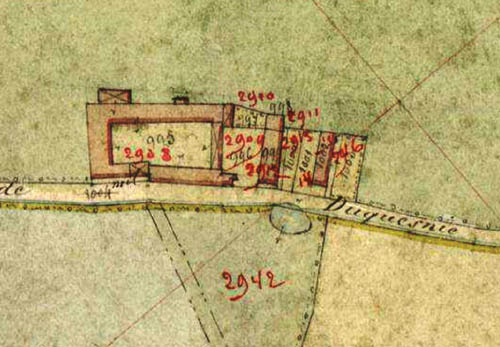

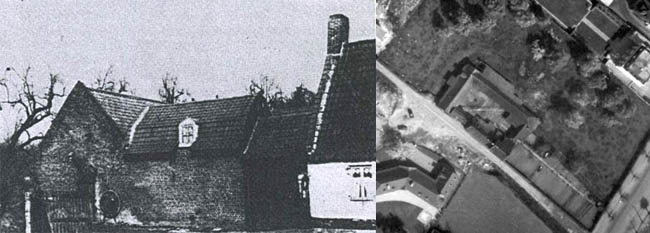

A l’origine, les terres situées entre le Galon d’eau et Wattrelos se partagent entre différentes fermes, situées le long de l’ancien chemin de Wattrelos. Ce sont notamment la Digue du Pré (à l’emplacement de la place Nadaud) et la Laverie, ou Haverie (au niveau du coude formé par la rue d’Avelghem). Les douves de ces fermes sont alimentées par le Trichon qui s’y écoule, après avoir alimenté les fossés du vieux château seigneurial.

Puis on creuse le canal, bordé par un talus et le chemin de halage. La rive nord de la partie la plus ancienne, incluant l’actuel boulevard Gambetta est rapidement dénommée quai de Wattrelos.

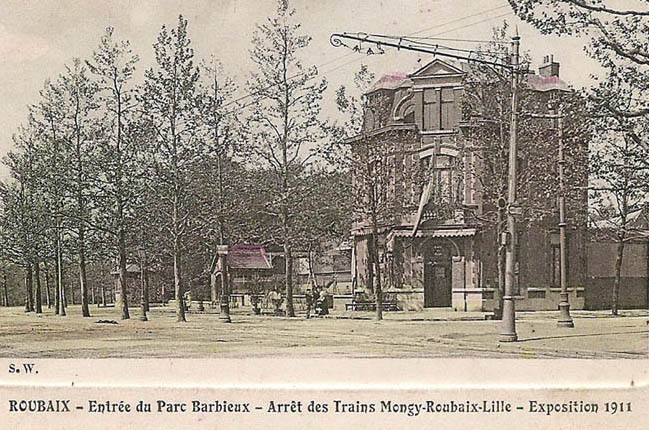

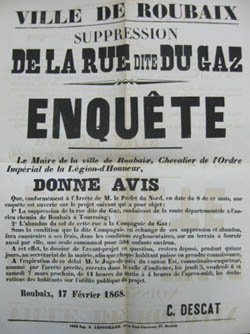

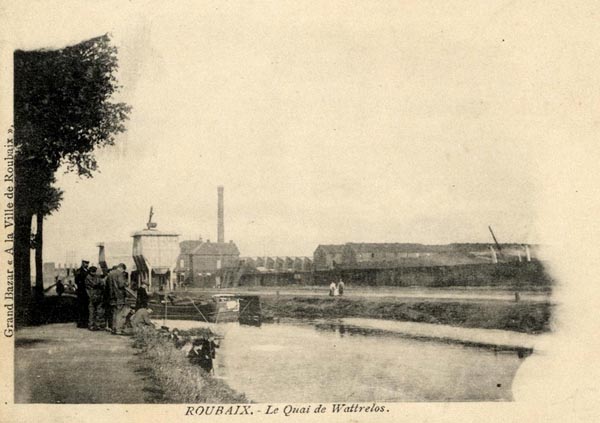

En 1869, les propriétaires de la rive du canal consentent à céder du terrain sur huit mètres de largeur depuis la rue de Lannoy à condition que la ville pave le quai. On rédige dès l’année suivante le cahier des charges préalable aux travaux. La chaussée fera 6m70 de largeur, et sera encadrée par deux trottoirs. L’accès à la berge sera protégé par un garde-corps. Mais la guerre de 1870 stoppe les travaux. Après celle-ci, il est question de combler la première partie du canal pour y aménager un boulevard. En attendant, on sursoit aux travaux. Le quai de Wattrelos est alors officiellement limité au pont du Galon d’eau et au pont du chemin de fer. Vers la fin du siècle, le quai est encore à l’écart de toute agitation ; le Ravet-Anceau de 1891 cite les estaminets Nyckees et Dubenne, ainsi que le bureau des douanes. La rive est également fréquentée par les pêcheurs et les canotiers : le « Ro (a?)ving Club » y pratique les sports nautiques. L’estaminet situé au numéro 4 a pour enseigne « la réunion des canotiers ». La courbe du canal face au boulevard Gambetta est plantée d’arbres.

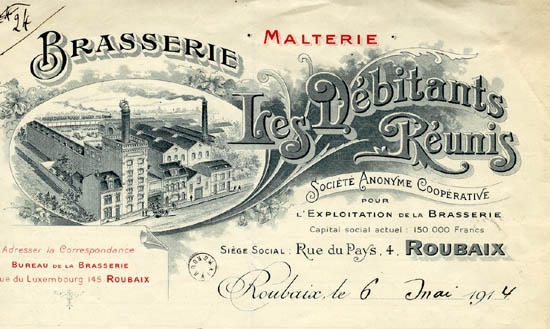

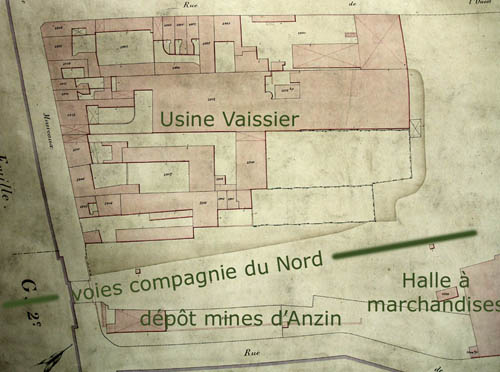

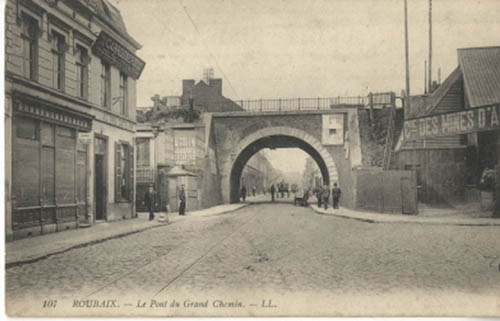

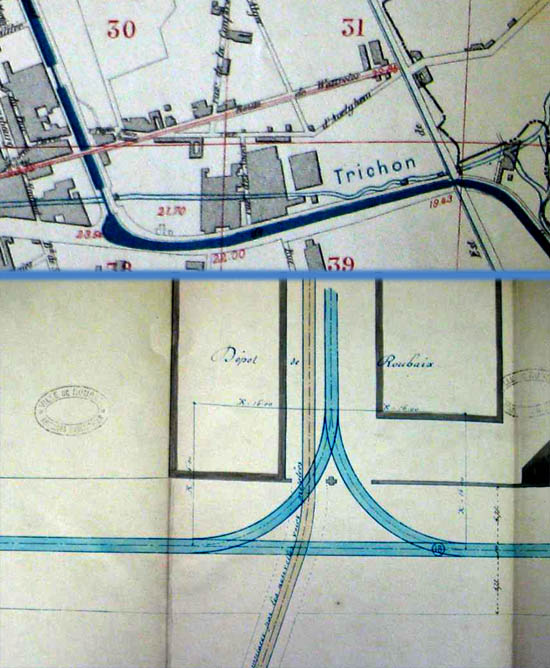

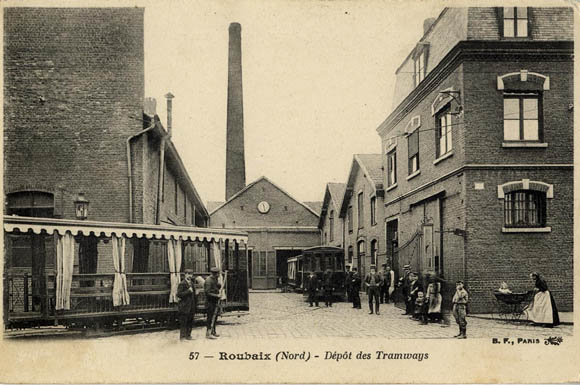

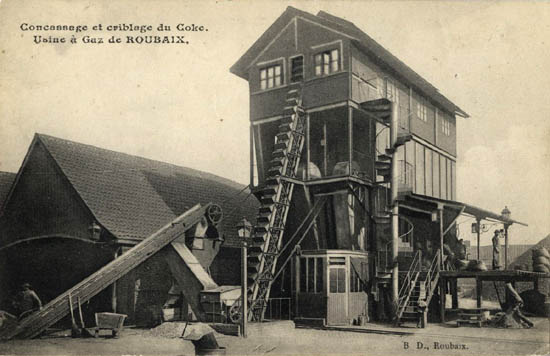

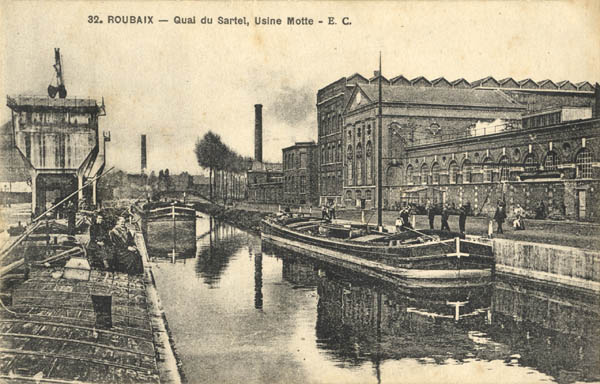

Mais l’atmosphère bucolique de cette partie du canal va changer radicalement : Les frères Florent et Henri Carissimo installent d’abord une filature entre la rue d’Avelghem et le canal, limitée par la rue des Soies, et c’est ensuite le tour d’Alfred Motte d’y construire un peignage qui s’étend jusqu’à la ligne de chemin de fer. Il est autorisé à construire une voie s’embranchant sur la voie ferrée. Elle forme une courbe serrée pour longer la rue d’Avelghem, et traverse l’usine pour rejoindre le canal qu’elle suit ensuite, les wagons étant orientés à angle droit grâce à une plaque tournante. Une distillerie s’implante également au n°101 la « société anonyme des levures et alcools de grains ». Le quai sert alors intensivement au chargement et déchargement des péniches.

En 1920, on autorise la société des levures et alcools de grains à installer un portique permettant de décharger les péniches de charbon et de grains. Elle est également autorisée à placer une voie Decauville sur trente mètres le long du quai. La société Alfred Motte et Cie à remplace par une plus grande la plaque tournante située sur le quai. Elle reçoit également en 1925 l’autorisation de placer une ligne trolley au dessus de la voie pour permettre la traction électrique de ses wagons. L’estaminet Godin apparaît au 22 , après la passerelle des soies.

Les usines étant desservies par le Trichon, on n’a pas éprouvé le besoin de creuser le quai pour y installer un aqueduc. De ce fait, la mairie est réticente pour attribuer des permis de construire pour des habitations en 1928 et 29. A cette époque, la société Carissimo a vendu du terrain pour y établir un lotissement. Ces habitations doivent écouler leurs eaux usées dans le riez du Trichon en traversant les autres propriétés, ce qui complique beaucoup les choses. On trouve néanmoins dans cette zone, au n°1 l’estaminet Colpaert (le 2 est maintenant une épicerie), Au 5 l’entreprise de bois Léon Delsalle et au 6 le marbrier Lamarque ; au 7 et 7 bis et 97 des maisons particulières ; au 99 un estaminet. En 1932 on considère que l’entrepôt de bois Léon Delsalle au n°5, le long de la cité Wallerand pose de sérieux problèmes en cas d’incendie. Au début des années 50 apparaît au 3 la cour Rousseau, au 9 une fabrique de grillages. En1960 s’installe au 10, avant la rue des soies une entreprise de transports, la SARL Bednar.

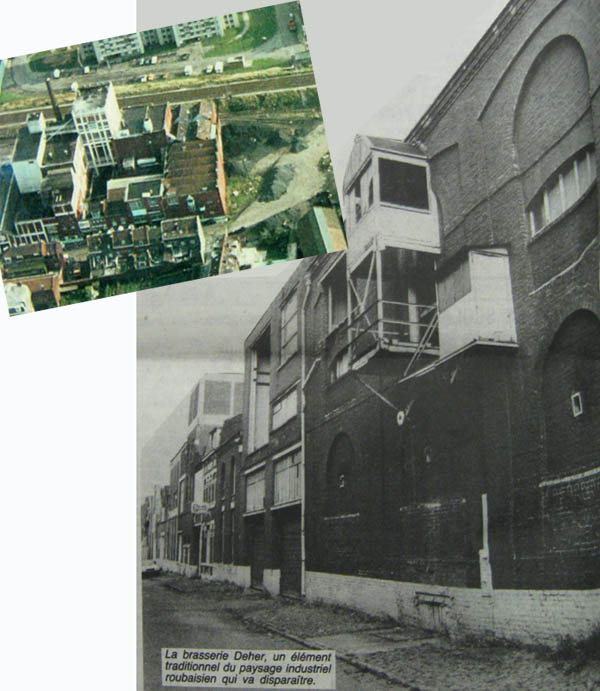

Mais la construction du pont Nyckees va profondément modifier le quartier en supprimant une bonne part des bâtiments de cette zone. On voit encore sur la photo aérienne de 1962 une série de maisons situées dans le virage du canal, alors que les jardins ouvriers s’étendant jusqu’à à l’entrée de la rue d’Avelghem semblent bien à l’abandon. Mais l’ensemble donne encore l’impression d’une vaste zone industrielle.

Pourtant, la désindustrialisation s’opère et les usines sont amenées à fermer. Cette partie du canal va perdre son côté « port de commerce » pour reprendre un aspect plus bucolique. Les sociétés de pêche s’y retrouvent, les sports nautiques également, avec l’installation en 1993 d’une base de kayak. On y trouve le Café « Bouchard Pêche ».

Les usines sont démolies ou reconditionnées dans la 2eme moitié des années 90. On crée un terrain de sports, un parking, et surtout, on réalise une promenade plantée d’arbres le long du canal. Les promeneurs, piétons et cyclistes, empruntent la passerelle des soies pour poursuivre leur chemin vers l’Escaut sur la rive droite du canal. Celui-ci devient à nouveau calme et verdoyant.