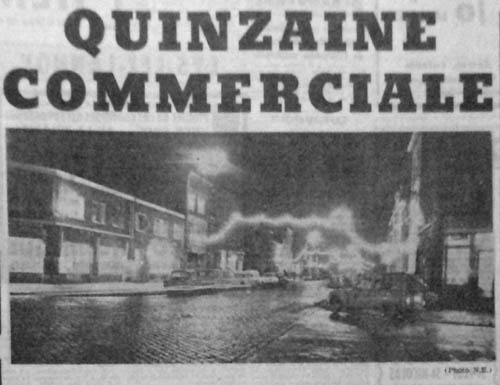

Le boulevard de Fourmies a toujours été très riche en commerces de proximité. Les commerçants y font des opérations de promotion, mais, jusque dans les années 60, ils agissent en ordre dispersé. Ils vont pourtant s’unir en octobre 1966. et former un comité pour préparer les fêtes de fin d’année. Ils s’associent à la municipalité pour installer des illuminations, et lancent, pour attirer la clientèle, une première quinzaine commerciale, assortie de distributions de louis d’or. Le président est M. Da Silva, M. Fassin est le vice-président, M. Dujardin le trésorier, et Mme Bacrot la secrétaire.

L’année suivante, Nord Eclair nous précise que l’association représente 27 commerçants, situés boulevard de Fourmies entre les places Spriet et du Travail, et regroupant tous les types de commerces. Le comité prévoit de reconduire la quinzaine commerciale à l’automne. Il envisage également d’organiser une braderie.

On apprend également que M. Buisine, président de l’union des commerçants du nouveau Roubaix, est élu membre de la chambre de commerce métropolitaine. Cette même union du nouveau Roubaix organise la même année une manifestation de sympathie à l’occasion du départ en retraite de M. et Mme Lierman-Delbaert, son vice-président, alors que M. Vandeputte en est le secrétaire. Il existe donc deux comités parallèles. Quels sont les liens entre les deux ? En tout cas, on n’entend plus parler dans la presse du comité du Nouveau Roubaix pendant un certain nombre d’années ; seul va se manifester celui du boulevard de Fourmies.

Celui-ci reconduit fin novembre 1968 les illuminations et la quinzaine commerciale, assortie de cadeaux attrayants : il s’agit cette fois de vélos pliants distribués à l’issue de trois tombolas. De plus une caravane publicitaire assure durant quinze jours la sonorisation de cette artère. Le projet d’organiser une braderie prend corps : on la prévoit un lundi de l’année suivante.

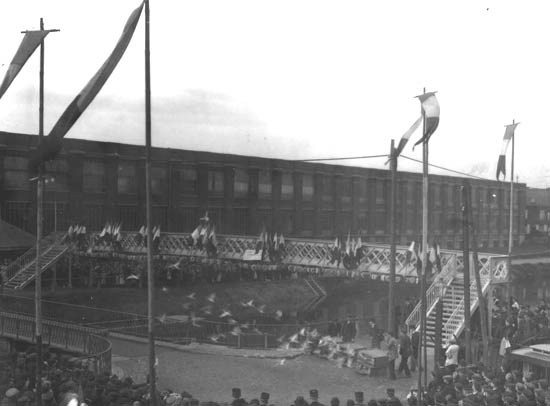

Elle a bien lieu le lundi 9 juin 1969 : Nord Éclair la qualifie de « braderie monstre du Nouveau Roubaix ».

L’autre point fort de l’année reste la quinzaine commerciale de décembre, associée à une caravane publicitaire et une tombola.

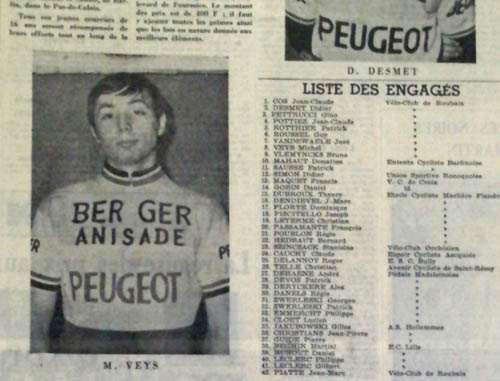

Une idée nouvelle en 1971 : le comité organise en avril, avec le concours du Vélo Club de Roubaix, le premier grand prix cycliste du boulevard de Fourmies, réservé aux cadets, dont le départ est donné place du Travail, devant le café « au rendez-vous des auto-écoles ». Deux mois plus tard, la braderie en est à sa troisième édition ; elle coïncide avec la deuxième ducasse de la place du Travail. La composition du comité des commerçants est modifiée : alors que M.Fassin reste vice-président, le président est M. Martel, le trésorier M. Coetsier, et le secrétaire M. Vincent.

En 1972, il n’y a plus de comité des fêtes : c’est l’union des commerçants qui organise les festivités. Le grand prix cycliste réunit deux fois plus de concurrents que l’année précédente ; la braderie coïncide, cette année encore, avec la fête foraine de la place du Travail. Quant à la tombola de la quinzaine commerciale, elle fera 100 gagnants. Ces animations s’installent dans la durée, et deviennent partie intégrante de la vie du quartier.

L’année 1973 voit le comité patronner au mois de mai une grande exposition de voitures, de caravanes et de bateaux, de quoi préparer les vacances.

Cette exposition est associée à des ventes promotionnelles chez les commerçants membres de l’union. Les autres manifestations perdurent : le grand gagnant de la quinzaine commerciale se verra offrir un voyage aux Baléares pour deux personnes.

En 1985, naît l’union commerciale du Nouveau Roubaix, qui englobe apparemment celle du boulevard de Fourmies, qui disparaît donc au terme de près de 20 ans d’activité. La nouvelle association est composée de M. Segard, le président, M.Dubon, vice-président, et Mme Fassin, trésorière.