La construction de la banque de France en 1904, réalisée place de la liberté sur l’emplacement d’une ancienne usine, laisse un espace entre les locaux de la banque et le boulevard Gambetta. Cet espace est occupé par un jardin clôt de murs. Un portail ouvrant sur la place y donne accès.

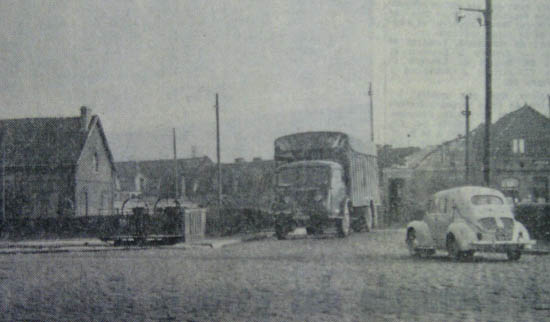

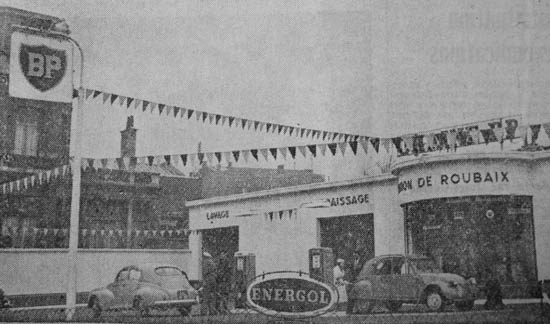

C’est sur cet espace que la société BP construit sa première station service à Roubaix. Inaugurée en décembre 1957, quelques mois après sa mise en service, elle est qualifiée d’ « ultra-moderne » par la Voix du Nord. Elle est idéalement située à un endroit particulièrement favorable, d’accès commode pour les véhicules. Cette inauguration se fait en présence de nombreuses personnalités. On y sable le champagne, le buffet étant disposé, pour la circonstance, sur le pont élévateur de la station.

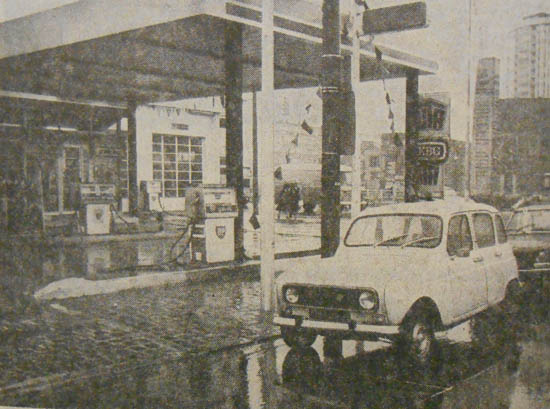

Baptisée du nom de « station de Roubaix », elle est d’abord dotée de deux pompes, au centre de la piste, manœuvrées par un pompiste en uniforme. On ne tarde pas à les remplacer, venu le temps du self-service, par une pompe moderne offrant le choix Essence/Super, et une autre pour le Gas-oil, placée le long du trottoir de la place. Les automobilistes peuvent maintenant profiter de ces installations à l’abri d’un auvent central.

Le gérant est d’abord M. Teiten, puis, en 1959, M. Pannequin.

L’instauration du secteur piétonnier fait qu’on installe en 1965 des parcmètres sur le trottoir devant la station, ce qui, selon Nord Éclair interdit dorénavant aux poids lourds de se ravitailler en carburant. En 1972 de nouveaux gérants, M. et Mme Parsy, reprennent la station.

Cette même année, la station fait la une des journaux : un Mongy s’arrête en haut du boulevard de Paris. Le wattman, M. Gabiot, fait descendre les voyageurs à cause d’un début d’incendie dû à un court-circuit. Il descend le pantographe, mais le tram, désormais sans freins ni klaxon, se met à descendre le boulevard de Paris. Il grille le feu rouge de la rue Jean Moulin et s’engage dans le boulevard Leclercq en ignorant tous les feux de circulation – heureusement sans causer d’accident – jusqu’au virage à angle droit qui doit le mener place de la liberté. Il quitte alors des rails et poursuit sa course folle à travers le terre-plein jusqu’à s’arrêter face à la vitrine de la station heurtant au passage une deux chevaux

Mais la station éprouve, comme toutes, la concurrence des supermarchés qui grignotent peu à peu les bénéfices, et les années 80 lui seront fatales ; elle aura disparu dans le Ravet-Anceau de 1986, remplacée peu après par un garage voué aux réparations rapides à l’enseigne de Midas.

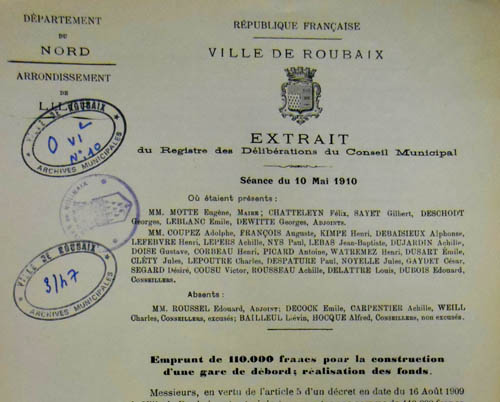

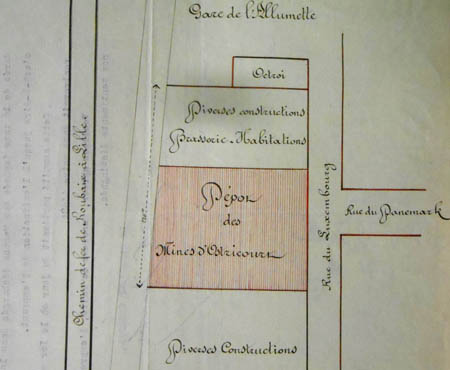

Les autres documents proviennent des archives municipales.