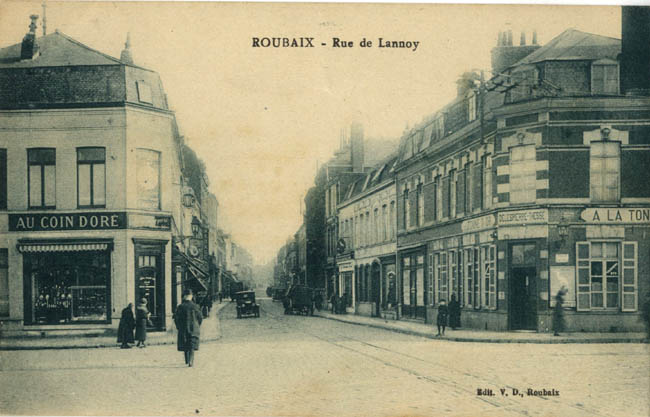

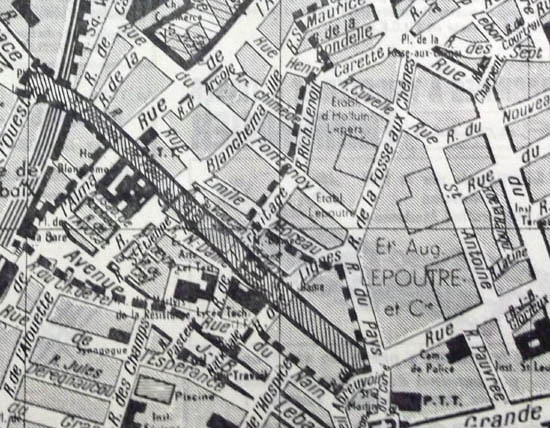

En 1922 est installé au 179 rue de Lannoy Hector Delescluse et son épouse Adrienne Vancoppenolle. Il y exerce la profession de fripier.

Le précédent occupant de la maison était C. Fievet qui a été successivement en 1913 fripier, puis débitant de boisson. Avant cela, c’était une épicerie, tenue depuis 1886 par les familles Platel-Dekeyser, puis par Alfred Bonte, époux de Désirée Platel. Après la mort d’Alfred, Désirée cède le commerce vers 1900, et s’installe au 45 de la rue Ste Thérèse. Leur fils Henri, représentant de commerce, s’installe au 288, après avoir épousé Louise Papillon, la sœur d’Eugène Papillon-Bonte, le chausseur installé un peu plus bas dans la rue de Lannoy.

D’après un membre de la famille, Louise était très bonne et c’est à cause de cette qualité que le magasin de meubles qui nous occupe aujourd’hui aurait pris son prénom comme enseigne. Le couple quittera pourtant très vite le quartier pour ouvrir une maison de bonneterie d’abord rue du chemin de fer en 1903, puis boulevard de Reims après la deuxième guerre. Le couple conservera néanmoins une courée au 284 rue de Lannoy qu’on retrouve dans le Ravet-Anceau sous le nom de cour Papillon.

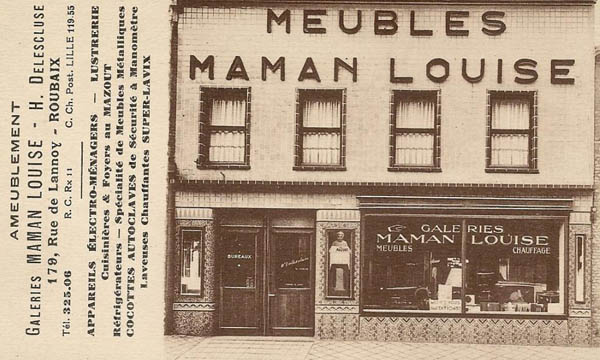

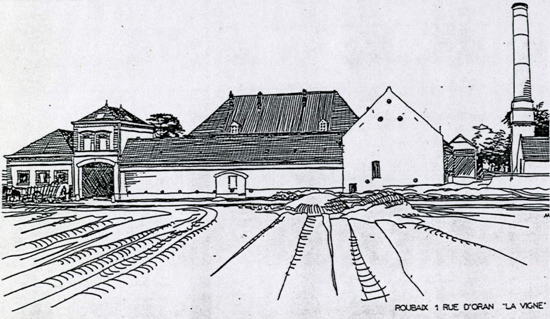

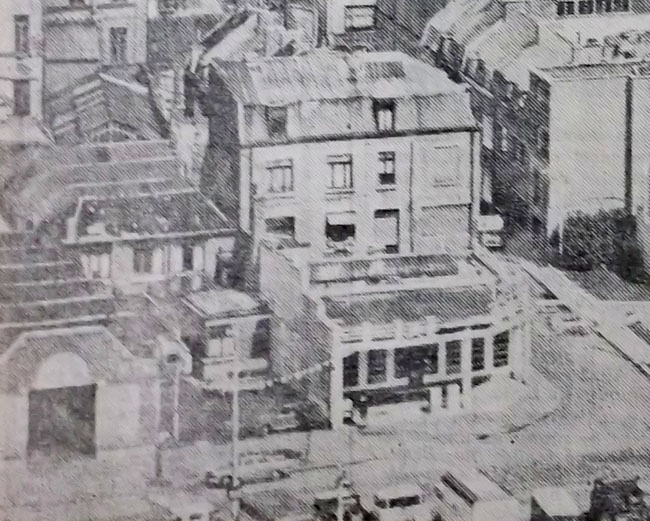

C’est à partir de 1924 que le commerce devient un magasin de meuble sous la raison sociale « meubles Hector Delescluse ». Deux ans plus tard, un agrandissement : on construit une extension au magasin sur trois étages dans la cour de la propriété, sur l’emplacement d’une ancienne bourloire qui s’étendait perpendiculairement à la rue. L’enseigne du magasin devient « à Maman Louise ». Une carte publicitaire montre le magasin avec sa nouvelle enseigne et une camionnette Renault datant du tout début des années 20, utilisée pour les livraisons. Un personnel nombreux pose autour de M. et Mme Delescluse pour la photo. La maison, tout en fabriquant du mobilier, rachète aussi des meubles qu’elle revend d’occasion.

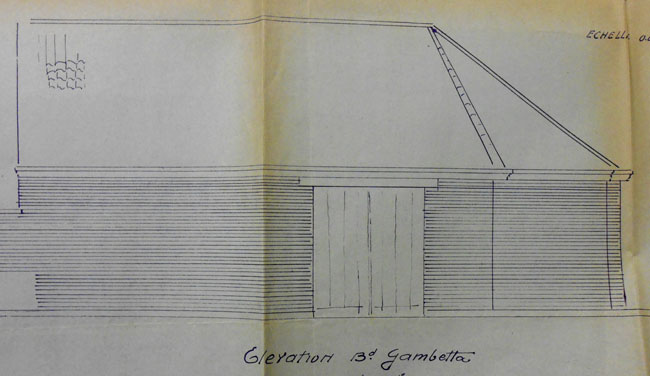

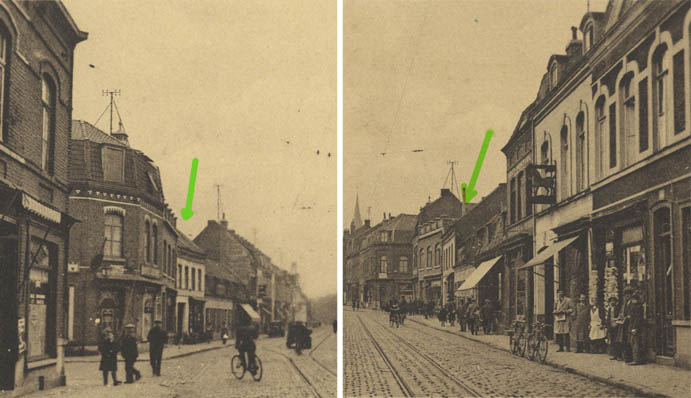

Les travaux continuent. En 1932, on installe une porte cochère dans la partie gauche de la façade. Cinq ans plus tard, la porte de droite est supprimée pour élargir la vitrine, l’accès se fait désormais par la double porte. En 1944, on fait surélever le mur de façade d’un mètre environ et poser un revêtement de grès flammé. L’architecte responsable de la transformation est C. Verdonck. La nouvelle façade figure en bonne place dans les publicités de la maison.

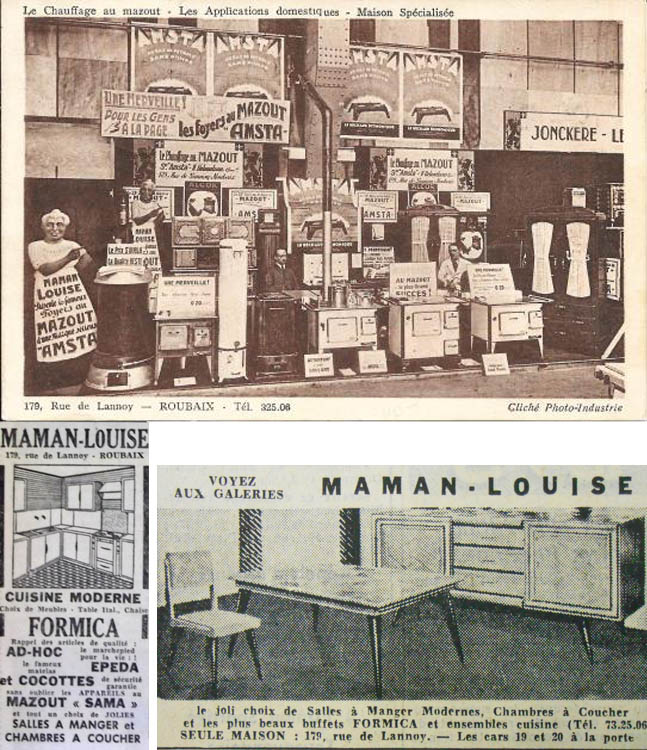

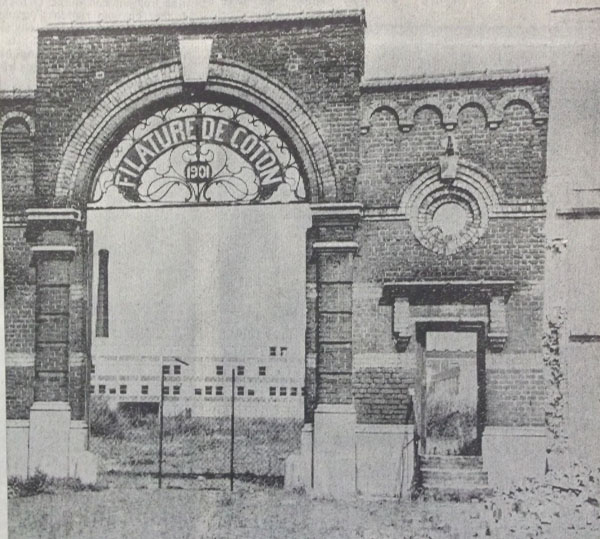

Désormais les galeries Maman Louise vont diversifier leur activité. Si, en 1938, les naïves publicités se bornent à déclarer que Maman Louise « vend du bon, pas cher », elles nous indiquent ensuite que, à côté du mobilier, on peut s’y procurer des glacières « sans glace ni électricité » et des cuisinières au mazout. Elle vend après guerre des peintures et tableaux, ainsi que des poubelles d’appartement, et bientôt des « cocottes inexplosives », des sièges chromés et des meubles en métal, des chauffages au mazout, des « appareils au gaz « Demeyer », des réfrigérateurs « Givrogel ». Les journaux sont pleins de ces réclames, de même que le trottoir de la rue de Lannoy !

Les galeries contribuent à animer la rue de Lannoy au long des années ; le commerce figure encore dans le Ravet-Anceau de 1988. Mais l’âge des propriétaires et la concurrence des grandes surfaces ont finalement raison de l’enseigne, et le magasin finit par disparaître du quotidien des roubaisiens, sinon de leur souvenir…

Les autres documents proviennent des archives municipales, de la médiathèque de Roubaix, et de collections particulières.