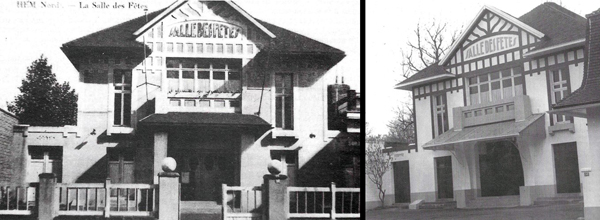

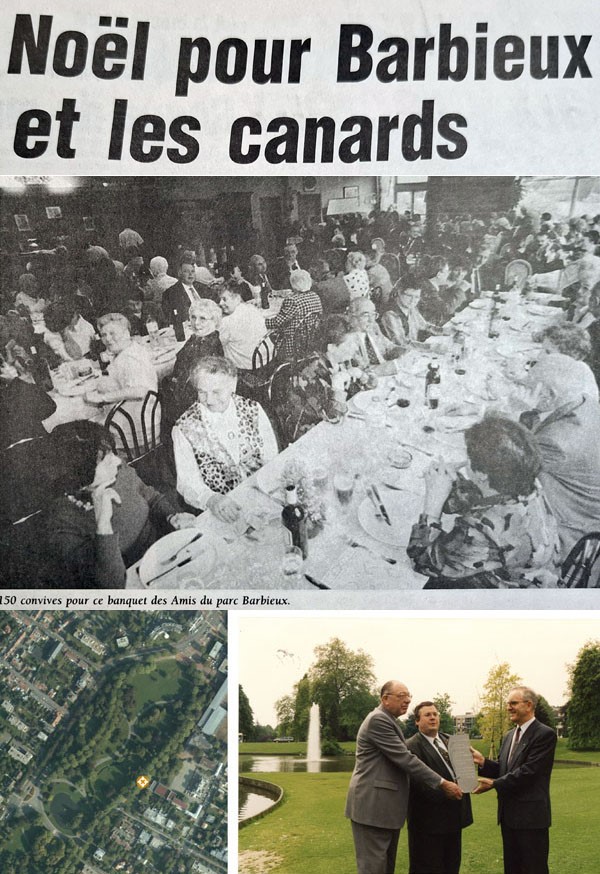

Quant à la salle des fêtes, elle garde ensuite sa vocation à accueillir aussi bien des expositions, que différents clubs (couture, tricot etc), des banquets, des concerts, des remises de récompenses, de dictionnaires aux enfants qui quittent l’école primaire pour entrer au collège, des fêtes de fin de centre aéré, des spectacles d’associations (danse, musique, chorale)…

Ainsi, c’est dans cette salle que se déroule 40 ans plus tard le banquet annuel offert aux aînés par la municipalité, lequel réunit alors 450 personnes devant un menu copieux, servi par des bénévoles, dans une ambiance festive, avec chansonnettes poussées par les anciens eux-mêmes ainsi que quelques artistes bénévoles pour assurer l’ambiance. Parmi les convives une table d’honneur est dédiée au maire Jean Leplat et à ses adjoints.

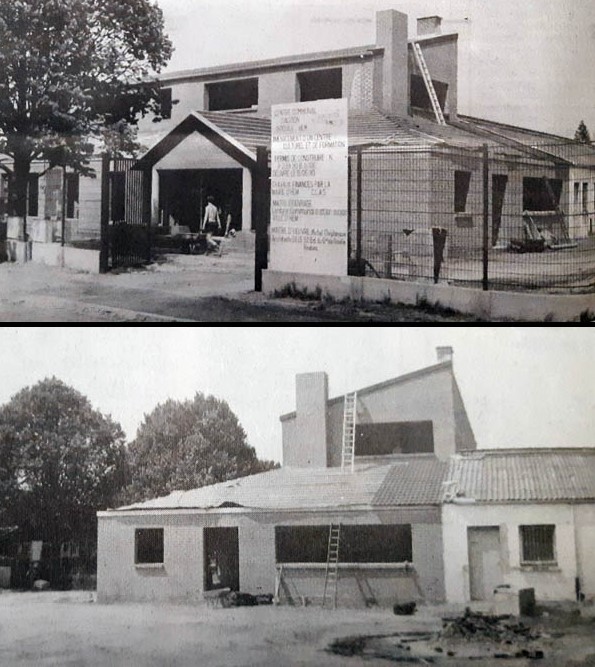

Puis, en 1980, sous la mandature de Jean-Claude Provo, est lancé le coup d’envoi de la transformation de la salle des fêtes, sous la direction de l’architecte Mr Lecroart. Il s’agit de la première série de tranches de travaux, au terme desquelles le bâtiment sera transformé en salle polyvalente.

Le projet, ambitieux, prévoit qu’en cas de spectacle, elle pourrait accueillir environ 400 personnes sur des gradins télescopiques et en cas de banquet 250 convives pourraient y être accueillis. Il est prévu d’aménager un hall des pas perdus et de rénover entièrement la façade.

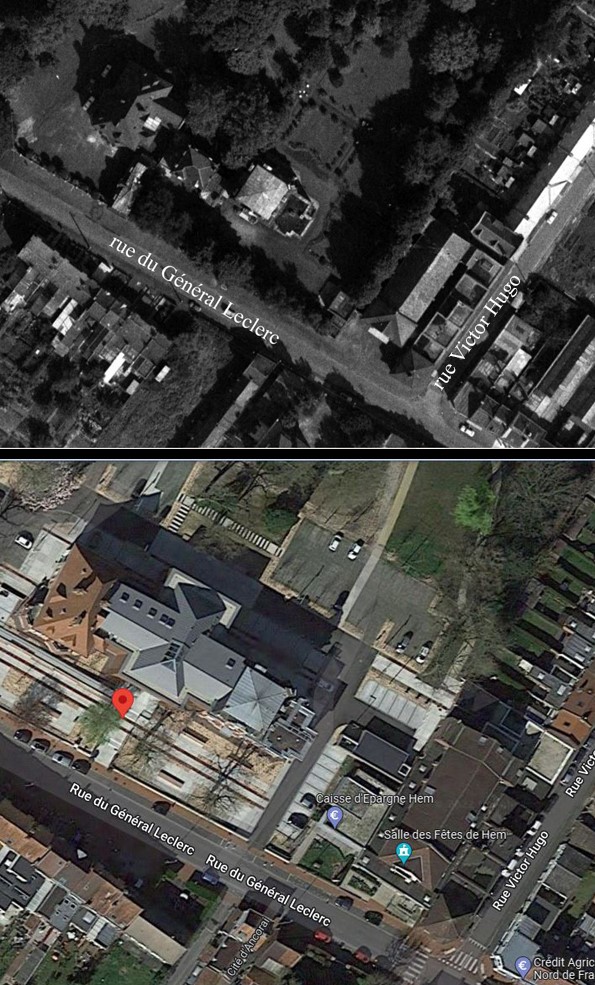

Mais dans un premier temps il faut commencer par la mise aux normes de sécurité : installation d’un éclairage de secours et de diverses protections contre le feu. Ainsi la scène est recouverte d’un faux plafond. C’est ensuite la façade qui est totalement modifiée.

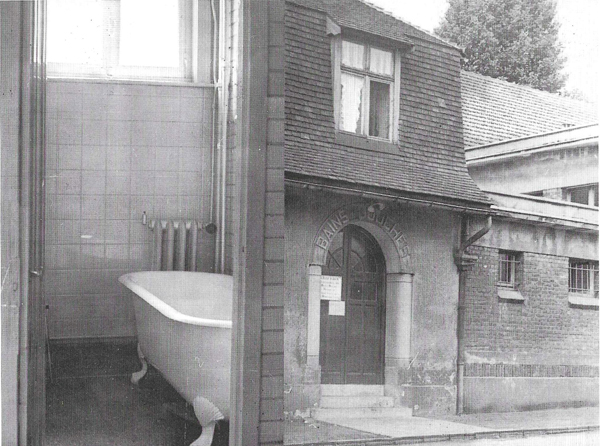

Puis le couloir situé à droite du bâtiment et qui servait à l’origine de sortie est recouvert. Le but est de réunir la salle des fêtes et l’ancien local des bains-douches et sanitaires en un ensemble fonctionnel. Dans les dépendances deux salles de réunion sont réalisées de part et d’autre du grand bar.

En 1983, Jean-Claude Provo procède à l’inauguration de la salle des fêtes rénovée, en présence de nombreuses personnalités de la région. Celle-ci commence par la viste des lieux : galeries d’exposition, café-bar, grande salle, cabine de projection…Après 3 tranches de travaux : réfection de la grande salle et du couloir latéral droit, puis aménagement des annexes et enfin création d’un hall d’entrée regroupant les accès vers la grande salle, les galeries d’exposition et les salles annexes.

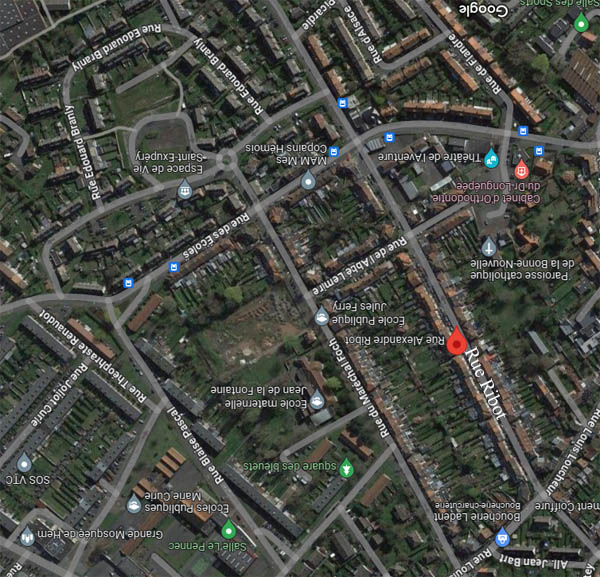

Tous ces travaux ont eu pour but de rendre la salle créée 55 ans plus tôt adaptée à la nouvelle époque et qui devrait contribuer à développer l’animation culturelle et les festivités tant au niveau municipal qu’associatif. Les travaux ont fait de la façade une véritable vitrine sur la rue du Général Leclerc et tous les aménagements scéniques et cinématographiques ont été réalisés pour faire de cette salle un cinéma d’art et d’essai.

Dans les années 1990, c’est la Cantoria, nouvellement créée qui offre en 1994 un concert au cours duquel les 130 jeunes musiciens de l’école se produisent devant une salle comble : flûte traversière, piano, guitare, trompette, clarinette, saxophone résonnent dans la salle avant de conclure la soirée sur « l’Alphabet » de Mozart.

C’est aussi à la fin des années 90 qu’est institué le printemps musical dont les événements se déroulent à la salle des fêtes. Ainsi en 2000 sont au programme : la formation « Steckar Tubapack », orchestre de 4 tubas accompagné d’un pianiste et d’un batteur qui revisite le jazz, Coyotte & Co, groupe inspiré du blues rock, de la pop californienne et de la chanson française et Decibel qui mélange danse et chanson avec un répertoire de chansons françaises contemporaines.

En 2000, une mise aux normes est décidée par le conseil municipal, pour la salle des fêtes et les groupes scolaires. Des travaux sont en effet nécessaires, tant pour la sécurité incendie que pour l’installation électrique de la salle. Un marché groupé avec la sécurité incendie des groupes scolaires est donc lancé.

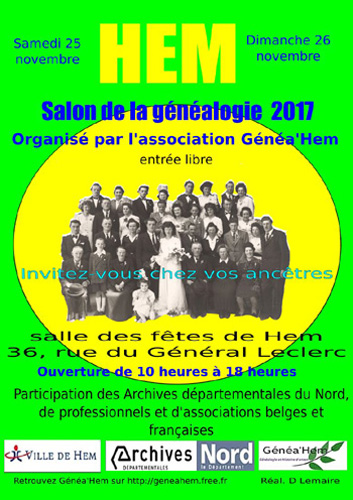

Enfin dans les années 2010, l’association Généa’Hem y organise ses salons de la généalogie avec la participation certaines années d’associations belges et françaises et de professionnels de la généalogie, ainsi que des archives départementales du Nord. L’initiation à la généalogie notamment avec internet y est proposée aux visiteurs.

En 2022, on peut noter le déroulement d’un gala en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques lequel ravit le public et est rythmé par des applaudissements bien mérités. Toutes les recettes sont reversées à « Une nuit pour 2000 voix » qui finance la recherche contre les cancers pédiatriques.

Ainsi alors que les bains-douches et le dispensaire d’hygiène ont perdu leur vocation initiale et que leurs locaux ont été réaffectés à d’autres tâches, la salle des fêtes, bientôt centenaire, à l’issue de rénovations rendues indispensables par le passage du temps, répond toujours, dans les années 2020, à sa destination d’origine d’accueil d’événements festifs à l’initiative de la municipalité et d’associations très diverses .

Enfin, en 2025, la municipalité procède à la déconstruction de la salle : les engins de chantier prennent possession des lieux et la toiture actuelle va disparaître. La réouverture d’une salle des fêtes complétement transformée est orévue pour mars 2026 : une tribune rétractable de 300 places pour une plus grande place aux spectacles, un bar agrandi et toujours des salles de réunion. Quant au fronton gravé, il sera préservé même si l’entrée de la salle sera également transformée.

Remerciements à la ville de Hem, l’association Historihem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’hier et d’aujourd’hui, Jacquy Delaporte pour son ouvrage Hem 1000 ans d’histoire et Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem

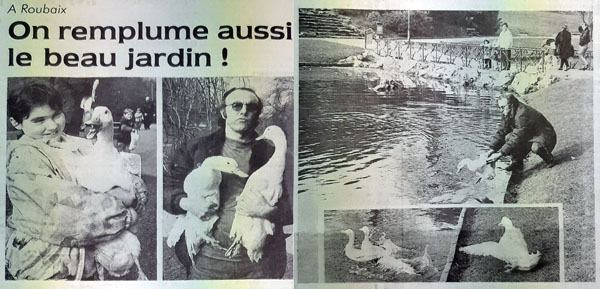

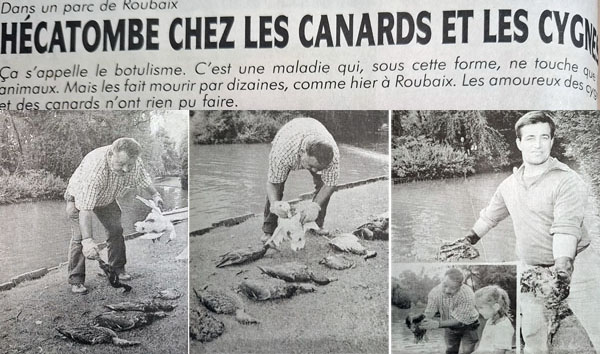

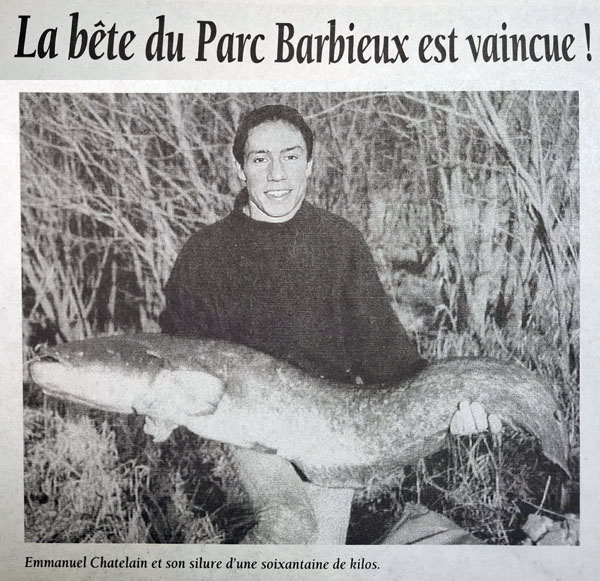

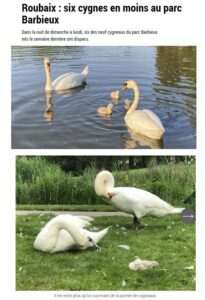

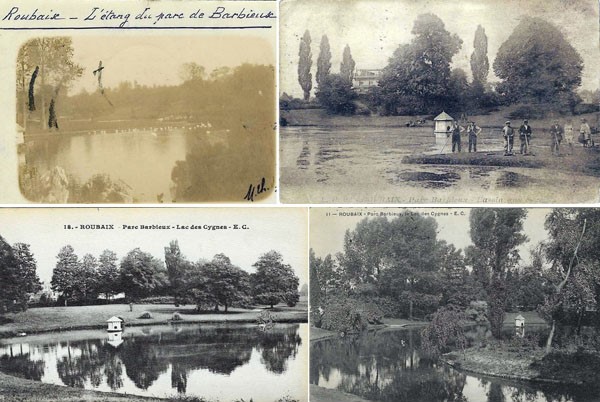

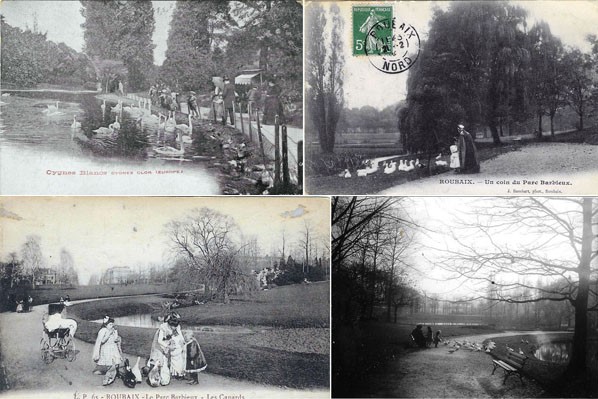

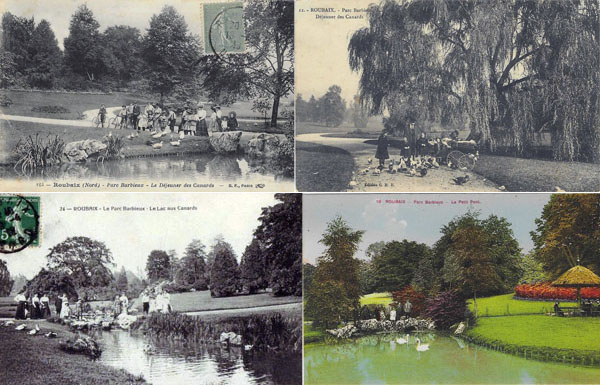

Cartes postales et photos dédiées aux cygnes et canards dans les années 1950 à 1970 (Documents BNR, collection privée et archives municipales)

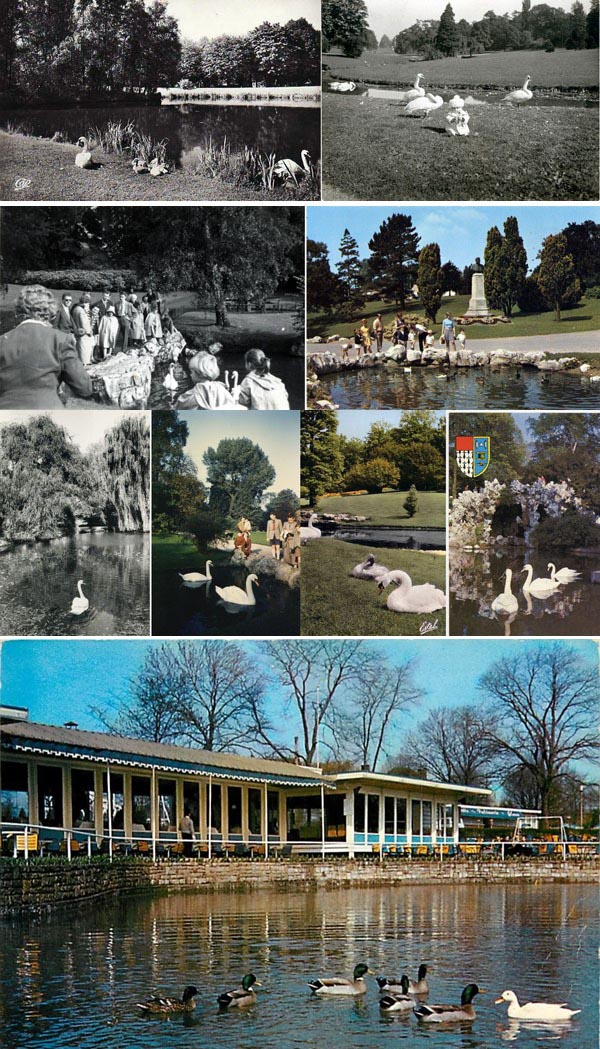

Cartes postales et photos dédiées aux cygnes et canards dans les années 1950 à 1970 (Documents BNR, collection privée et archives municipales)