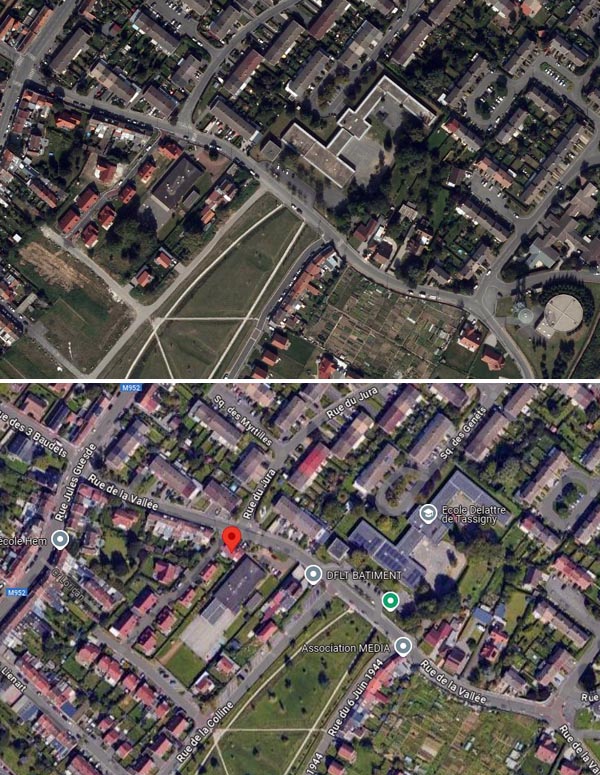

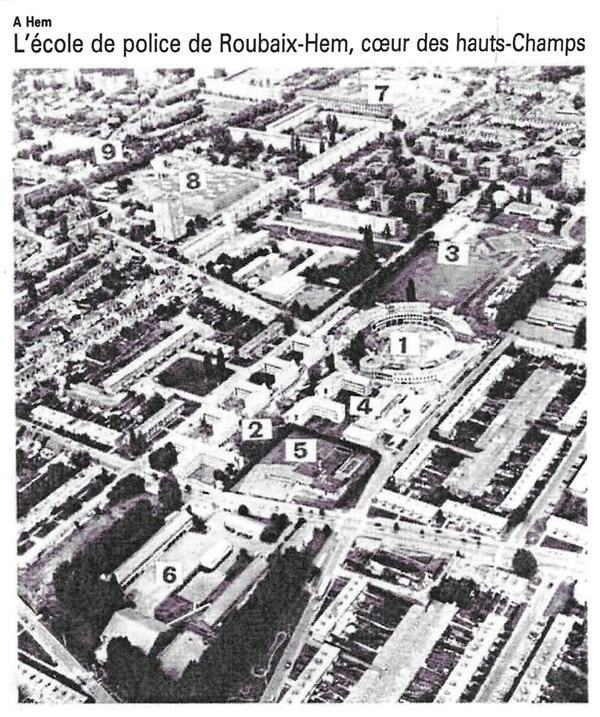

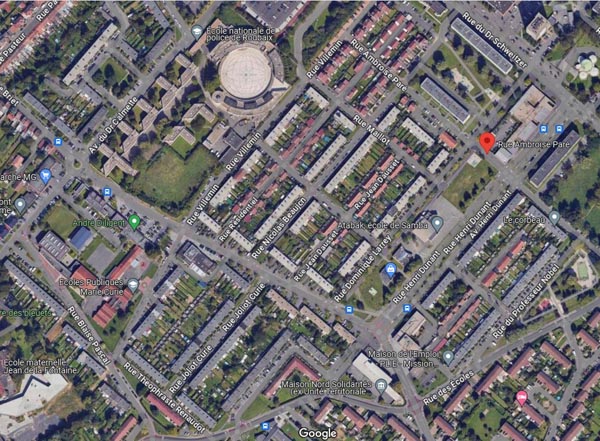

En effet, une école de police d’une importance considérable est inaugurée en 1993, construite sur un terrain de 6 hectares à l’emplacement des deux anciennes barres, en partie sur Roubaix et Hem. Sa partie circulaire est destinée à accueillir l’administration, l’enseignement et le restaurant tandis que 7 bâtiments sont réservés à l’hébergement du personnel et des élèves. Le terrain, qui s’étend finalement jusqu’à l’avenue Laennec abrite également un stade et une salle des sports et un stand de tir, destinés à l’entraînement des futurs gardiens de la paix. (sur le sujet de l’école de police voir un précédent article édité sur notre site)

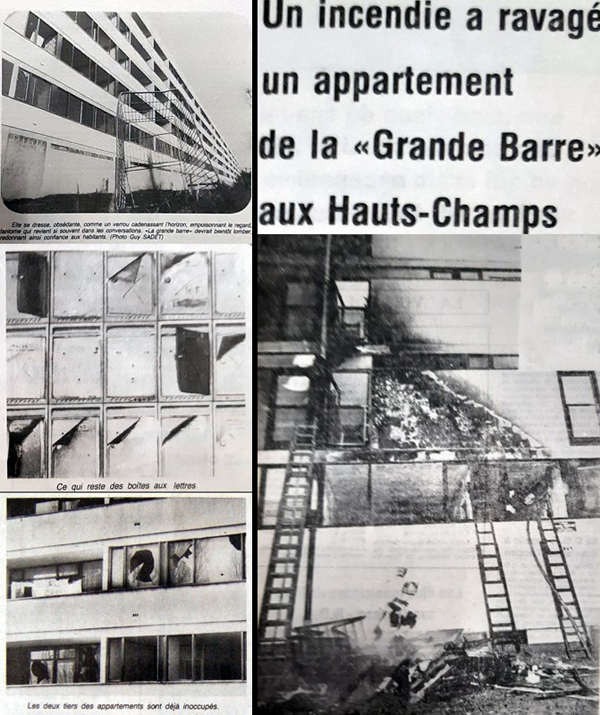

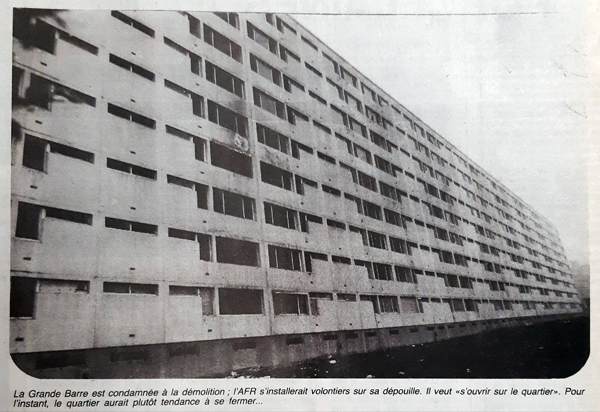

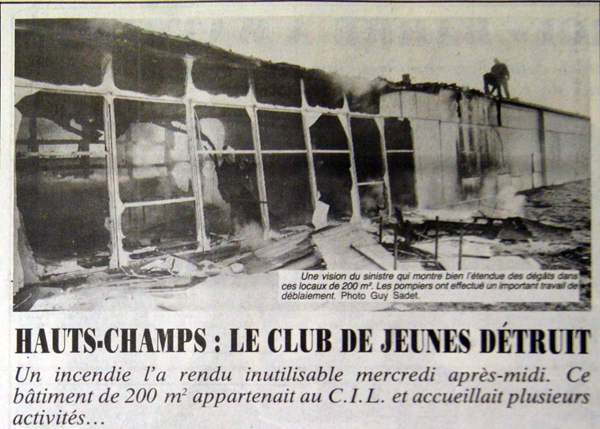

La démolition de la grande barre n’a pas miraculeusement transformé le quartier en un coup de baguette magique. Ainsi, un an plus tard, en 1986, le club des jeunes, un bâtiment de 200 mètres carrés appartenant au CIL, est détruit par un incendie, dont l’origine criminelle ne semble faire aucun doute, dans la rue Villemin.

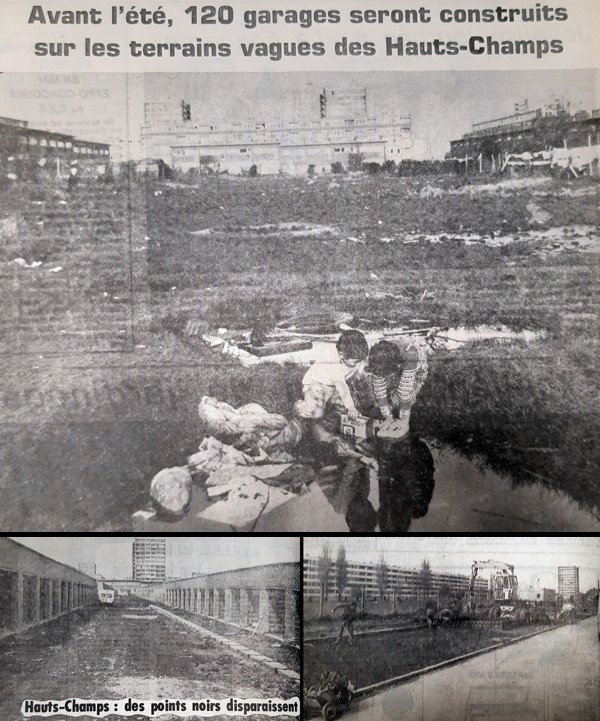

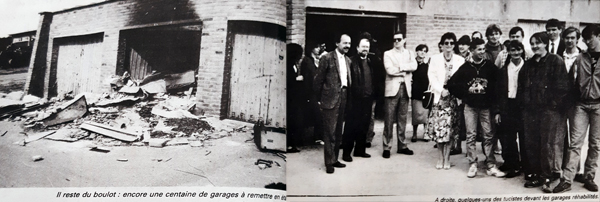

Puis en 1988, soit 3 ans plus tard, une opération « garages » est décidée par la municipalité dans le quartier, sur deux batteries d’une centaine de garages situés entre les rues Beaujon et Larrey. Il s’agit de faire réhabiliter par des « tucistes » des garages inoccupés et transformés en dépôts d’immondices (voitures hors d’usage, caddies abandonnés, fonds de greniers et déchets de jardin).

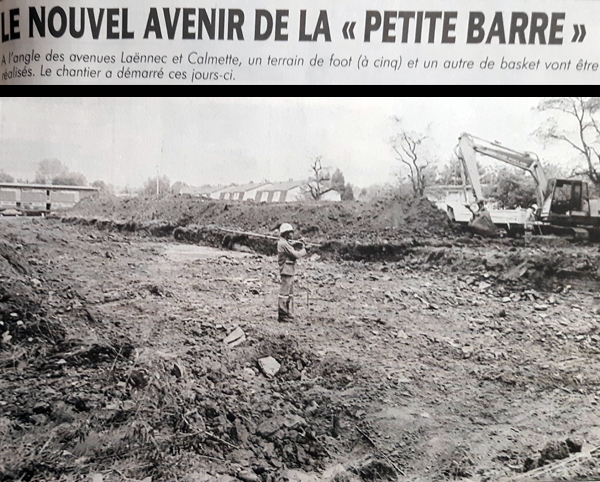

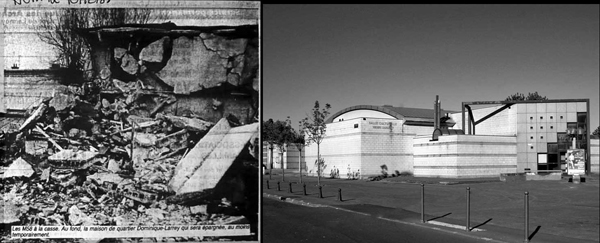

C’est durant cette même année que commence la démolition des bâtiments dits M58 du mail Dunant. C’est la première étape du nouvel aménagement de l’espace compris entre l’avenue Laennec et les rues Henri Dunant, Ambroise Paré et Dominique Larrey.

Seuls sont épargnés le bâtiment abritant la maison de quartier Dominique Larrey et un bloc situé au coin des rues Dominique Larrey et Ambroise Paré destiné à la réhabilitation en vue d’accueillir une brasserie restaurant. Une salle de spectacle destinée à accueillir 350 personnes va être construite.

Au début du 21ème siècle le quartier des Hauts-Champs a vu s’implanter, en lieu et place d’un immeuble vieillissant, 3 bâtiments : outre la salle culturelle Henri Dunant déjà citée, la maison des associations Nadine Brasiello et la salle d’études Jacques Sockeel. Le mail Dunant est ainsi devenu un cœur de quartier en opérant la jonction entre les logements individuels des Hauts-Champs et les appartements du quartier Longchamp.

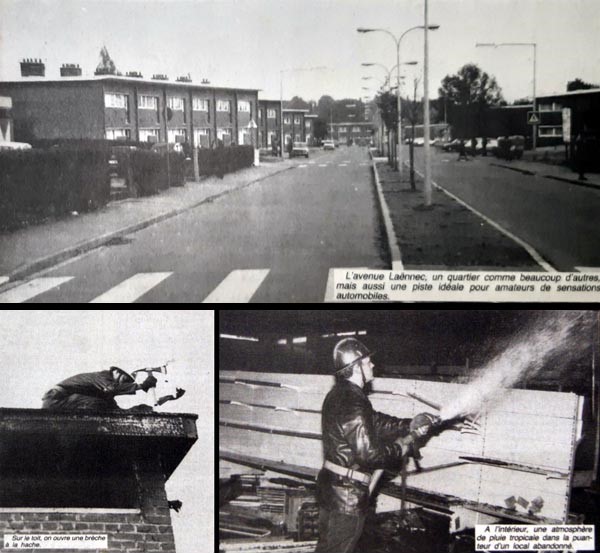

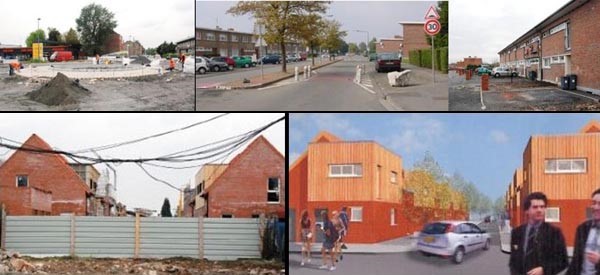

La restructuration du site Blaise Pascal est en projet avec construction d’un nouveau gymnase et réhabilitation de l’ancienne salle. Le réaménagement de l’avenue Laennec est également programmé avec aménagement d’une chaussée étudiée pour amener les automobilistes à réduire leur vitesse, matérialisation d’aires de stationnement et de cheminement piétonnier, création de jardins privatifs devant les habitations.

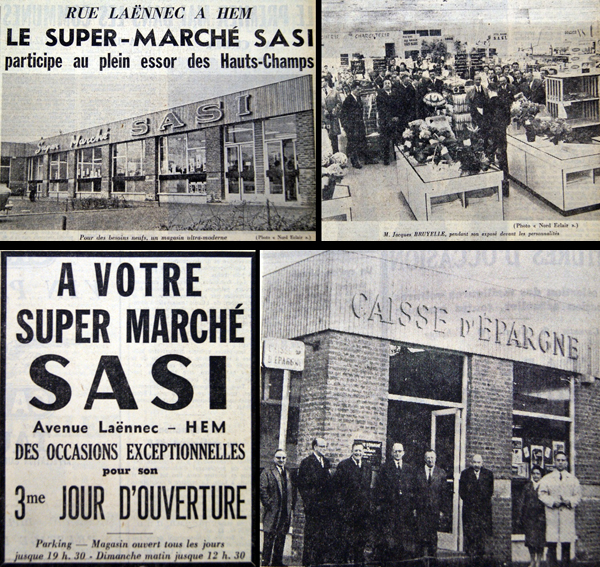

Un petit centre commercial abritant un supermarché, un salon de coiffure, une boulangerie et une boucherie voit le jour en 2005, au bout de la rue Briet, au coin de la rue Blaise Pascal, juste à côté de la pharmacie de la rue Briet. Ce nouveau commerce de proximité était très attendu par les habitants du quartier, toujours obligés de s’éloigner pour les courses alimentaires, depuis la disparition du supermarché de l’avenue Laennec.

En 2007, square Berthelot, au carrefour des avenues Laennec et Dunant, les habitations sont murées et destinées à être rasées pour laisser place à la construction de la future Maison de l’Emploi et des Services. Le square accueille également l’UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’action sociale de Roubaix-Hem) avec ses 64 agents (travailleurs sociaux et médico-sociaux).

Durant cette même année l’avenue Laennec passe en 2 fois une voie au lieu de 2 fois 2 voies de manière à gagner de la place pour disposer de trottoirs plus large et aménager des parvis devant la salle Diligent et le Pôle, sans oublier les arrêts de bus. Le coeur d’îlot Beaujon-Villemin-Maillot va également se transformer l’année suivante : la cour de 97 garages va s’ouvrir et s’aérer et 18 nouveaux logements vont être construits et 2 nouvelles rues créées.

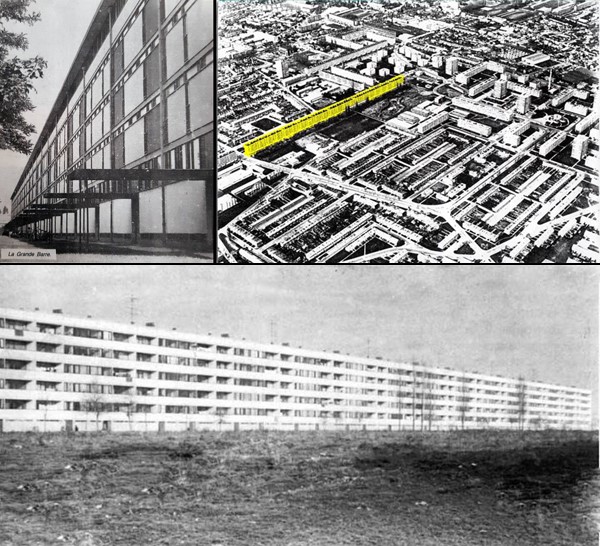

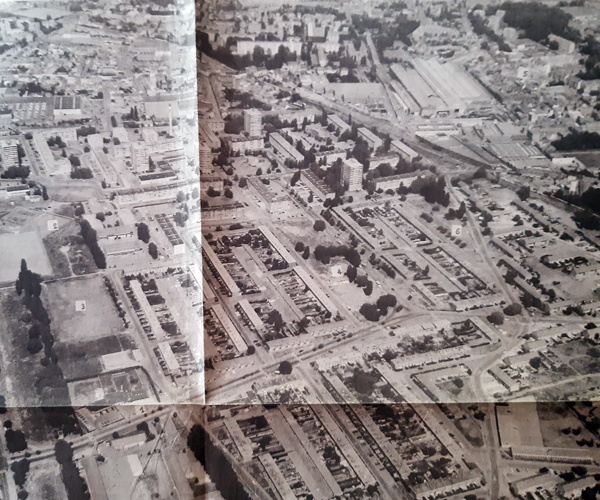

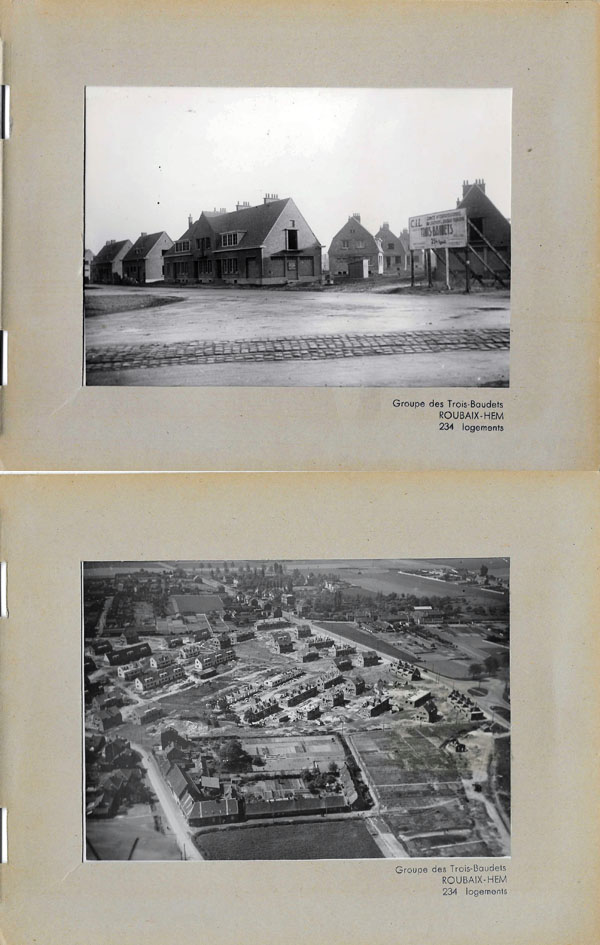

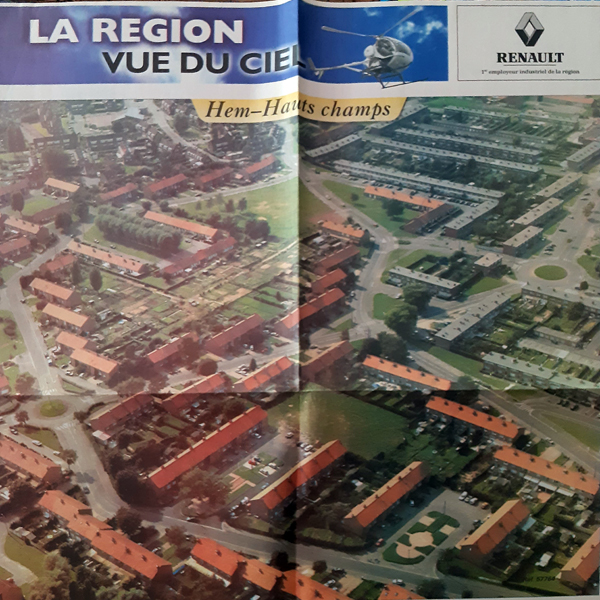

En 50 ans d’existence le quartier des Hauts-Champs s’est métamorphosé. Il avait été construit et pensé pour loger un maximum d’habitants rapidement et notamment nombre de ceux qui devaient quitter les quartiers insalubres de Roubaix. Il se composait alors d’un maximum de logements collectifs concentrés sur 2 barres d’immeubles le long de l’avenue Calmette sur Hem et de l’avenue Joseph Dubar sur Roubaix. Mais au fil des décennies il a fallu admettre que revenir aux immeubles collectifs de plus modeste dimension, voire même aux logements individuels assurerait une meilleure qualité de vie aux habitants.

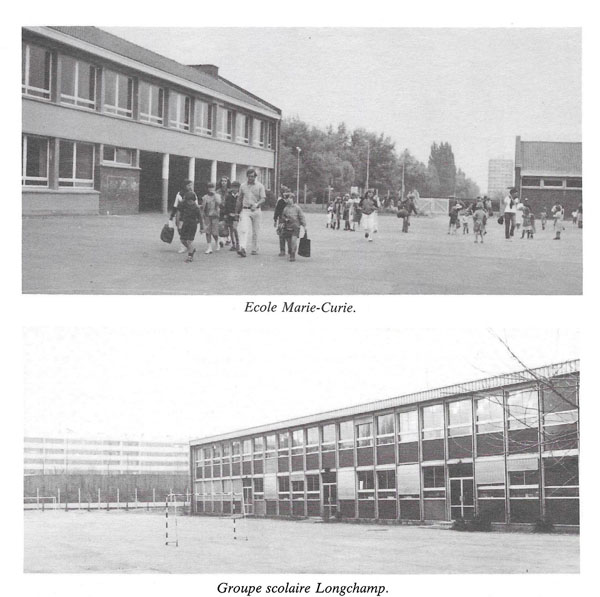

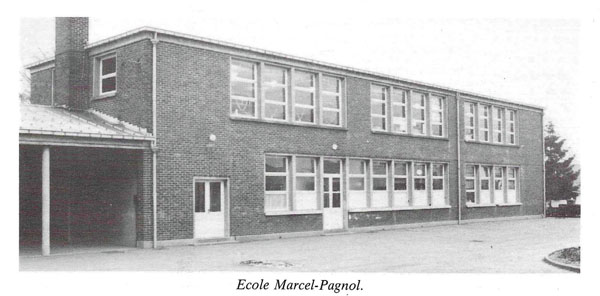

Un prochain article traitera du quartier Longchamp ultérieurement. Il en sera de même pour les écoles de ces quartiers.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix et à la ville de Hem.