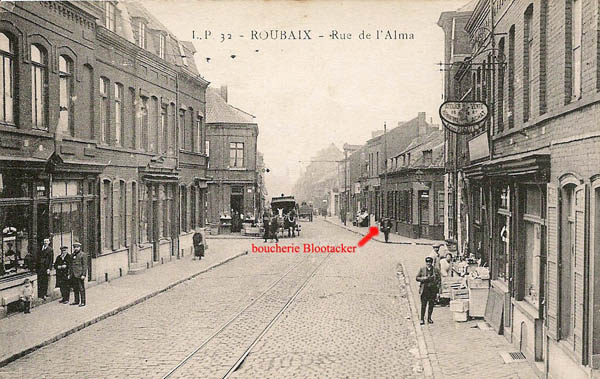

Gaston Blootacker naît à Ypres en 1903. Il devient apprenti boucher-charcutier et apprend le métier dans différents commerces en Belgique et, en France, chez J. Rubben au 135 rue Daubenton à Roubaix. Il se marie en 1927, avec Yvonne, née Storme qui est couturière dans un atelier du boulevard de Paris. Gaston est ambitieux et bien décidé à ouvrir son propre commerce. L’occasion se présente en 1935, lorsque la boucherie située au 178 de la rue de l’Alma se libère, suite au décès de l’ancien gérant : F. Duquesnoy. Gaston Blootacker signe alors un bail avec Mme Vve Duquesnoy et peut enfin ouvrir son commerce.

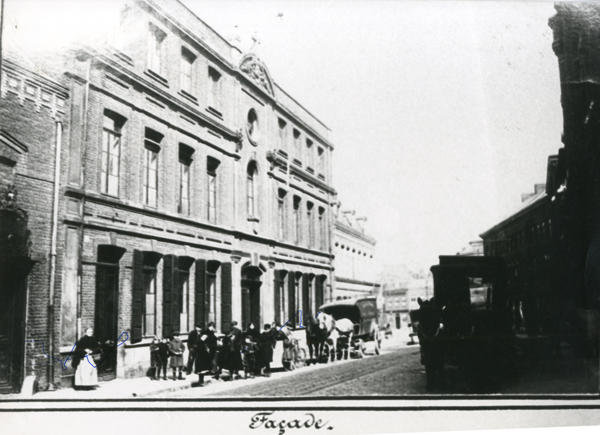

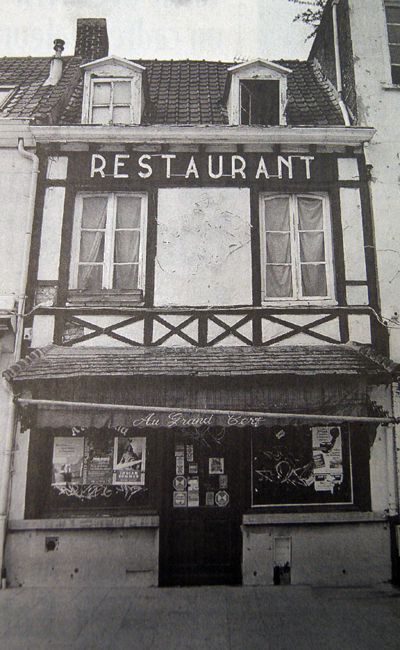

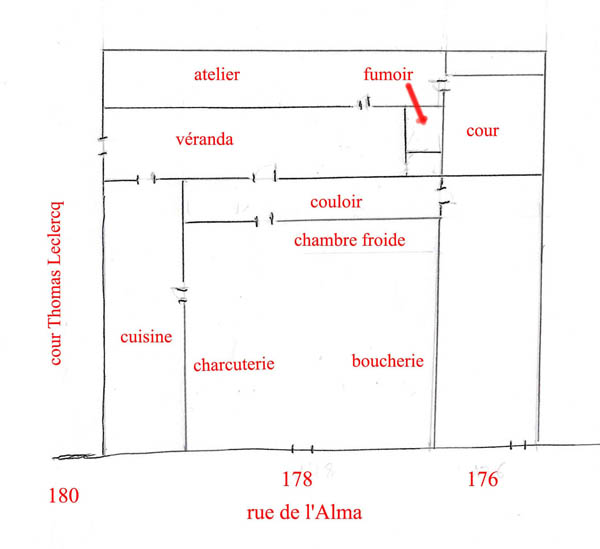

C’est une petite échoppe dans un quartier populaire. La façade se compose d’une porte d’entrée centrale et deux petites vitrines latérales. A l’intérieur, la boucherie se trouve sur le côté droit. Derrière le billot (plan de travail en bois) et le bloc de marbre, se trouve la chambre froide réfrigérée par des blocs de glace achetés à la « Glacière de Croix ». Quelques années plus tard, la chambre froide sera électrifiée : le technicien « Frigidaire » posera deux moteurs à l’emplacement des blocs de glace.

A gauche c’est le côté charcuterie, les jambons, saucisses et pâtés sont présentés sur des plaques de marbre, on y trouve également la trancheuse à jambon. Plusieurs machines de production sont dans l’atelier de fabrication : les cuves pour cuisson, le hachoir à courroie, le poussoir pour saucisses, et le four électrique. Le fumoir est alimenté par de la sciure de bois provenant de Mr Plouvier ébéniste rue de France. La cuisine se situe à gauche du magasin et les chambres sont à l’étage.

Grâce au savoir faire de Gaston, les affaires démarrent correctement. C’est un quartier d’ouvriers qui logent dans de petites maisons situées dans les courées Thomas-Leclercq, Delporte-Rousseau, Saint-Emile et le fort Frasez situé juste en face.

Dans les années 1930, les gens vivent modestement et Yvonne doit bien souvent accorder des délais de paiement à ses clients. C’est la condition impérative pour que les habitants puissent consommer de la viande et pour que les commerçants puissent faire fonctionner leur commerce. Gaston est d’origine belge, et c’est pour cette raison qu’il indique sur sa vitrine extérieure HIER SPREECKT MEN VLAAMSCH ce qui veut dire : Ici, on parle Flamand.

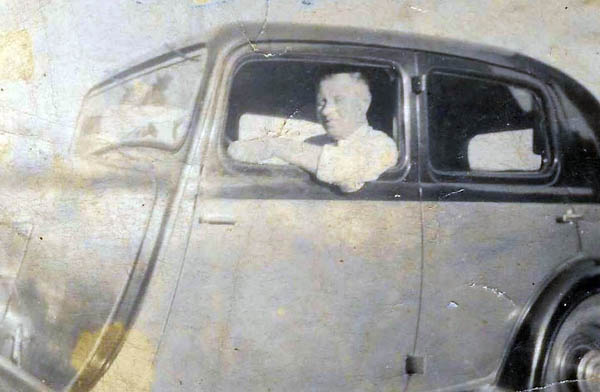

A la fin des années 1940, Gaston et Yvonne achétent la maison voisine au 176, car le manque de place est évident. Ils ont 5 enfants ; Nicole, Chantal, Joëlle, Jean-Claude et Annie. Gaston achète également un garage dans la rue Archimède pour pouvoir garer sa Renault Celta 4 de couleur bleue et bleu ciel.

Comme toutes les grandes artères de la ville, la rue de l’Alma est célèbre pour sa braderie annuelle, le dernier lundi de Juillet. Cette manifestation est très importante car elle permet, d’une part pour les « bradeux » de passer une journée en plein été et de profiter de prix promotionnels, et d’autre part pour les commerçants de pouvoir faire de bonnes affaires. La famille Blootacker attend toujours ce grand évènement avec impatience. Tous les membres de la famille sont bien sûr présents.

Cette année là, sur la photo ci-dessous, une tombola est proposée à tous les acheteurs, pour gagner, par un tirage au sort le lundi soir à 20h30, une superbe tête de veau. Et à droite Gaston a posé un panneau où il est indiqué : « T’chi qui n’a nin, sin p’tit bout de saucisson à 20 sous ».

Gaston et Yvonne ne comptent pas leurs heures. La boucherie ouvre à 6h et ferme vers 21h30 car ils attendent les ouvrières du textile qui font leurs achats au retour du travail. Le commerce ouvre 6,5 jours sur 7 et de plus, bien souvent, le dimanche après midi est consacré au nettoyage du magasin. Les sorties et loisirs sont donc rares !

Deux des enfants, Joëlle et Annie aident les parents à la gestion du commerce, le soir après leur travail ou le weekend. Leurs tâches sont assez variées : vendre les produits à la clientèle, préparer la charcuterie à l’atelier, livrer à domicile, ou accompagner les parents à l’abattoir pour les achats. Gaston se fait aider également par des garçons bouchers et des apprentis.

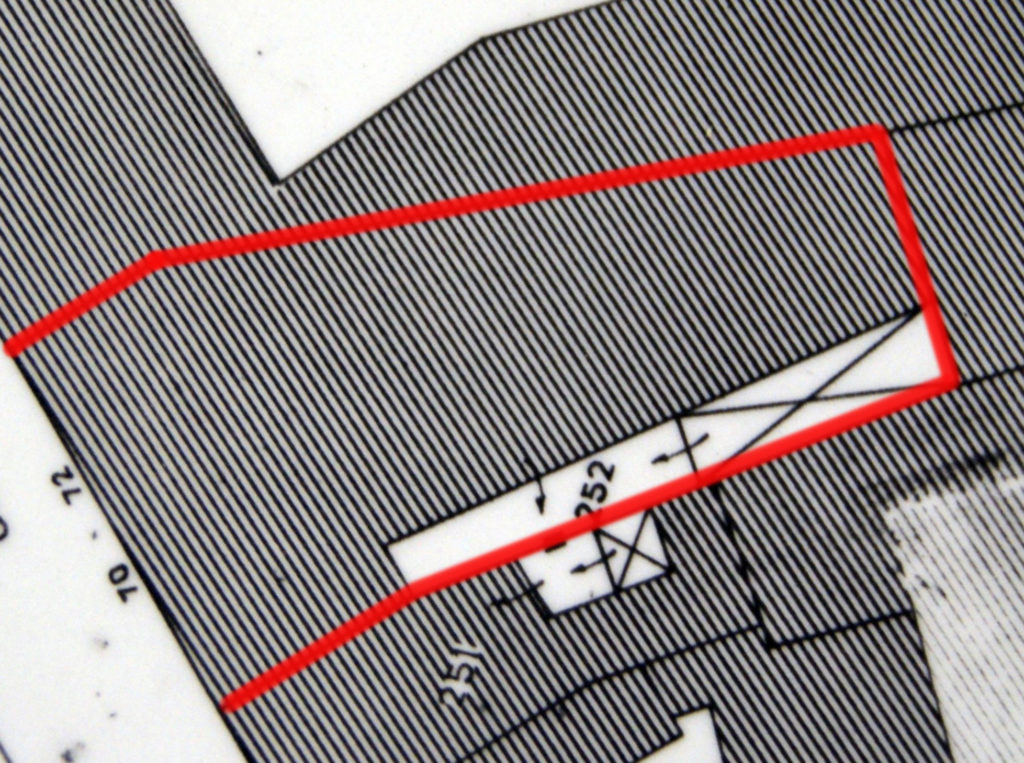

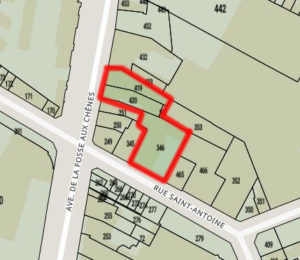

Gaston décède en 1970 à l’âge de 67 ans. Son épouse Yvonne continue seule l’activité jusqu’en 1976 où elle sera expulsée par son propriétaire . En effet, la famille Duquesnoy qui possède une grande partie de la rue et des courées voisines a décidé de céder l’ensemble de ses biens à La Redoute qui souhaite construire et agrandir. Le projet de développement de cette entreprise n’aboutit cependant pas, car peu de temps après, le quartier se transforme et devient, au début des années 1980, le quartier Alma-Gare Fontenoy, que nous connaissons encore aujourd’hui.

Remerciements à Joëlle Lepers-Blootacker