La commission départementale d’urbanisme commercial se réunit le 4 juillet 1983 pour statuer sur un projet de M. Ghislain Dalle. Il s’agit de réunir sous un même toit une trentaine de fabricants qui vendraient des articles de marque, déclassés, dégriffés ou des fins de série. Cette surface de magasins d’usines s’implanterait dans les bâtiments de l’usine Motte-Bossut, avenue Alfred Motte. Le projet est autorisé par décision de la commission : 13 voix pour et 5 contre, dont celles de MM Catrice adjoint et Carton conseiller général. Toujours en juillet 1983, le commerce roubaisien se déclare opposé à ce projet. En Décembre 1983, intervient un événement important, l’union du commerce de Roubaix est née. Il ne s’agit pas d’une fédération des unions commerciales, qui continuent de subsister. C’est plutôt une structure de dialogue et de concertation, qui aborde les sujets suivants : sécurité, circulation, urbanisme commercial, animation commerciale. Les membres de cette union joueront le rôle de députés du commerce roubaisien. Premier chantier envisagé, une grande animation commerciale pour la ville. Parrain et marraine, le maire de Roubaix et la chambre de commerce. Le Président est Jules Rouvillain, commerçant Grand rue (magasins de jouets Récréation), ex juge au tribunal de commerce. Souhaitée par l’ancien maire Pierre Prouvost, cette naissance est due à André Diligent et Marcel Delcourt, aidés par Jacques Catrice et Jean Papillon, élu roubaisien à la chambre de commerce. Lille et Tourcoing possédaient déjà une telle structure. On trouve dans le bureau, la plupart des présidents des unions commerciales de Roubaix.

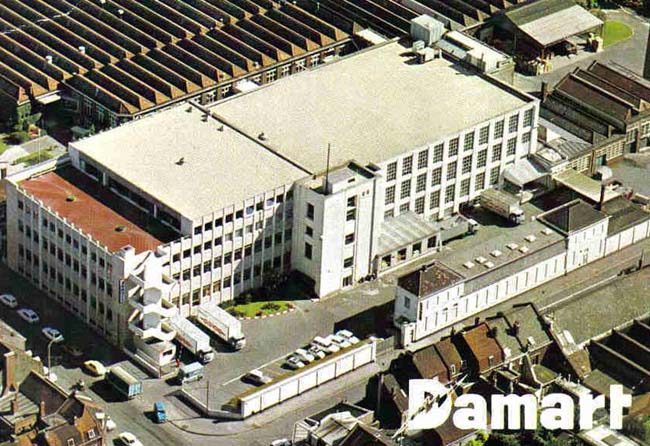

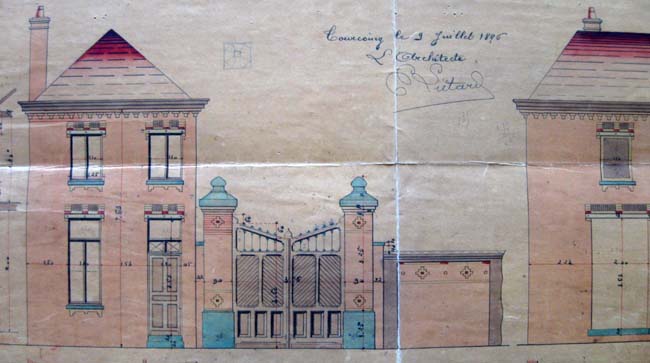

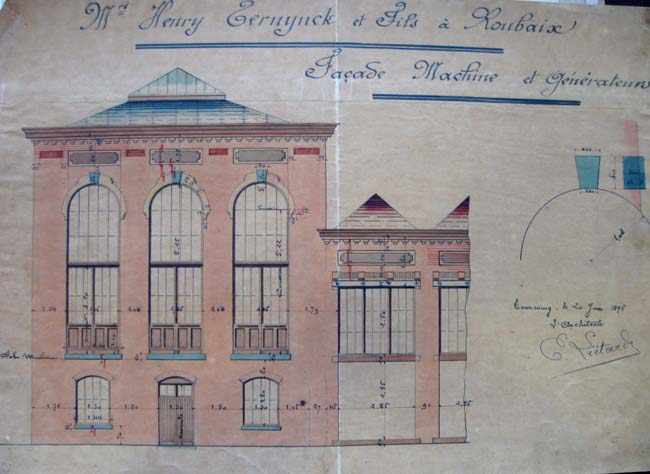

Motte Bossut, l’usine en travaux, Collection direction de l’Usine

Motte Bossut, l’usine en travaux, Collection direction de l’Usine

En Février 1984, les commerçants du centre réaffirment leur opposition au projet Dalle. Leur présidente, Mme Harmand, écrit au maire et au président de la chambre de commerce. Elle dit que les commerçants ont été mis devant le fait accompli au début de l’été après l’avis favorable de la commission départementale. Jean Papillon dit qu’il a toujours été opposé au projet, et qu’il n’est pas trop tard pour le faire capoter. Le président de la chambre de commerce a intenté un recours auprès du tribunal administratif, et en attendant le projet est suspendu. Mais il souhaite le soutien unanime des commerçants. Les commerçants s’étonnent : pourquoi la mairie est-elle d’accord avec le projet ?

André Diligent répond : je serais un idiot de faire quoi que ce soit contre le commerce roubaisien. Il aurait voulu que ce projet se fasse dans le centre ville, et il en dit toute l’originalité aux États-Unis. Il voit aussi la perspective de faire venir des acheteurs à Roubaix par cars entiers. Et il ajoute : si cela doit être un succès, essayons d’en tirer profit. Et si ça ne marche pas, tant pis. Il signale qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher le permis de construire. Il termine en élevant le débat : ne faisons pas comme si l’avenir du commerce de Roubaix était lié à ce projet des cousins Dalle ; il est d’abord fonction du pouvoir d’achat des roubaisiens. Dans cette affaire je n’ai qu’une idée, je voudrais que pour la région le slogan soit évident, Roubaix, la ville où l’on fait des affaires.

Les unions commerciales de Roubaix votent alors à bulletins secrets par le biais de la fédération, et le résultat est mitigé : la moitié est pour, l’autre contre. Le projet des cousins Dalle semble difficilement pouvoir être remis en cause. La mairie a obtenu des promoteurs que les articles de premier choix soient exclus à la vente et que 70% des produits français y soient vendus, et que dans le comité de gestion, il y ait un représentant de la mairie et un commerçant roubaisien.

Le 24 février, M. Dalle annonce que l’Usine ouvrira en mai. Cet ancien cadre des établissements Décathlon s’est lancé dans ce projet d’entreprise avec l’aide de son cousin Hugues Dalle conseil en entreprise. Il a choisi d’implanter à Roubaix ce concept de magasins d’usine si florissant aux États Unis, parce qu’il y a des friches industrielles, avec des conditions de loyer et de charges raisonnables. Il présente Roubaix comme une terre de réussite pour les entreprises de distribution.

Les aménagements intérieurs de l’Usine Collection Direction de l’Usine

Les aménagements intérieurs de l’Usine Collection Direction de l’Usine

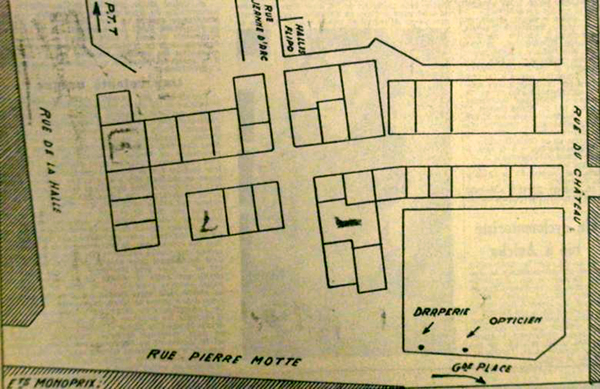

Il a racheté l’ancienne usine de velours Motte Bossut, le baptise à l’Usine, et 7.500 m² de surfaces commerciales y sont aménagés. Les bâtiments existants seront conservés, et cloisonnés en cellules indépendantes à une trentaine d’industriels dont bon nombre de la région, et qui cherchent à écouler leurs fins de série.

Selon Guislain Dalle, les commerçants roubaisiens ne doivent pas avoir peur, car un industriel ne mettra pas sur le marché des articles qui le couperaient de son réseau de détail. Il mettra ici d’anciennes collections. On ne trouvera pas les mêmes articles qu’en centre ville. Il pense que l’Usine attirera du monde à Roubaix. Il dit ne pas avoir de groupe derrière lui, gérer son affaire avec son cousin et des actionnaires qui croient à la réussite du projet.

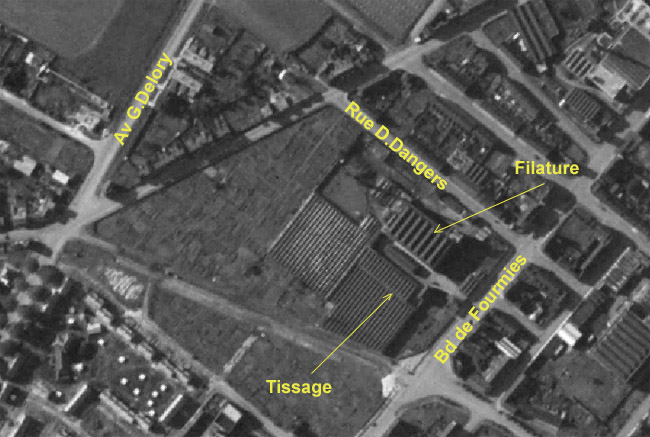

L’Usine et alentours en 2001 Collection Direction de l’Usine

L’Usine et alentours en 2001 Collection Direction de l’Usine

En Mars, M. Loviton président des commerçants de l’Epeule, résume ainsi la position des contre : les commerçants n’ont pas été informés, et ils sont opposés au projet. Il estime qu’il s’agit de concurrence déloyale pour beaucoup de commerces, et demande de la liste des fournisseurs afin de boycotter leurs marques. Il trouve regrettable que des hangars aient la faveur du public, alors que tant d’efforts sont faits pour enjoliver la ville avec des façades et magasins attrayants. Il ajoute que les cours de vendeurs de Cepreco n’ont plus lieu d’être, puisque pour vendre des rebuts, il ne faut pas être diplômé. Il trouve enfin regrettable que l’image de marque de Roubaix soit celle de capitale des invendus et des seconds choix. En conclusion, il regrette que les élus roubaisiens aient été favorables au projet, et annonce que ces expériences se font au détriment du commerce indépendant, et que cela ne fait que commencer !

Le centre commercial de magasins d’usines ouvre le mardi 15 mai 1984, et il réunit 50 fabricants essentiellement textiles. Le rachat de l’usine a coûté 5 millions de francs, et l’investissement total se monte à 14 millions de francs. Une première phase de travaux a concerné le bâtiment à l’angle de l’avenue Motte et de la rue Michelet, pour 6000 m² de vente sur trois niveaux, autant qu’un magasin Printemps. L’aménagement est rudimentaire : peinture sur les murs, moquette au sol, cloisons amovibles…Les 50 fabricants se répartissent en 28 magasins, certains s’associant pour réduire les frais généraux. Les articles sont 40% moins chers, ce sont des fins de série, des articles de collection ou déclassés. La location des cellules équivaut à un loyer correspondant à 3% du chiffre d’affaires, une association réunit tout le monde et un règlement intérieur a été établi.

Les premiers fournisseurs de l’Usine Publié par Nord Éclair

Les premiers fournisseurs de l’Usine Publié par Nord Éclair

Une deuxième tranche de travaux sera terminée pour le dernier trimestre 1984. On prévoit un nouveau bâtiment de 3.000 m², pour l’équipement de la maison, et l’aménagement d’un parking couvert. En attendant, l’usine est ouverte tous les jours de 10 h à 19 h sauf le dimanche.

L’ouverture de l’Usine Photo Nord Eclair

L’ouverture de l’Usine Photo Nord Eclair

L’ouverture est un succès. C’est dix fois plus que ce que j’espérais dit Ghislain Dalle, qui se félicite de la neutralité bienveillante des anciennes et actuelles équipes municipales, et réaffirme son souhait que Roubaix devienne la capitale des bonnes affaires. A bon entendeur…

D’après les articles de Nord Éclair

Remerciements à la Direction de l’Usine pour les documents iconographiques