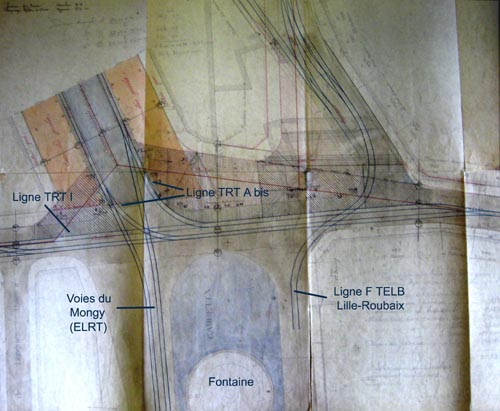

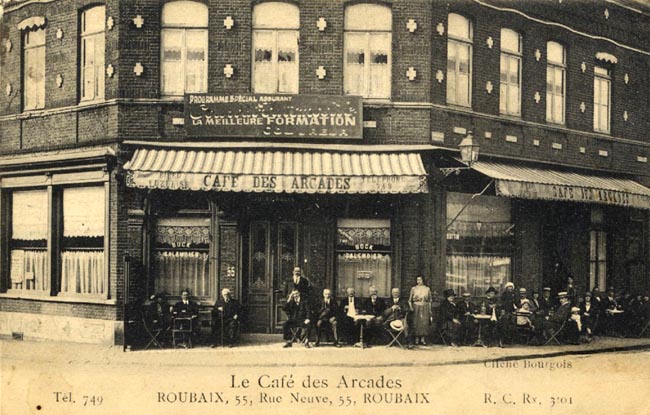

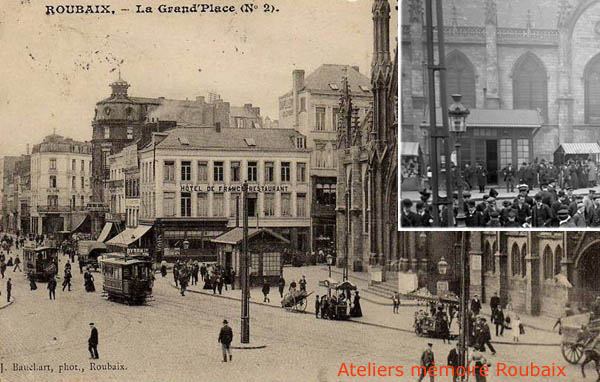

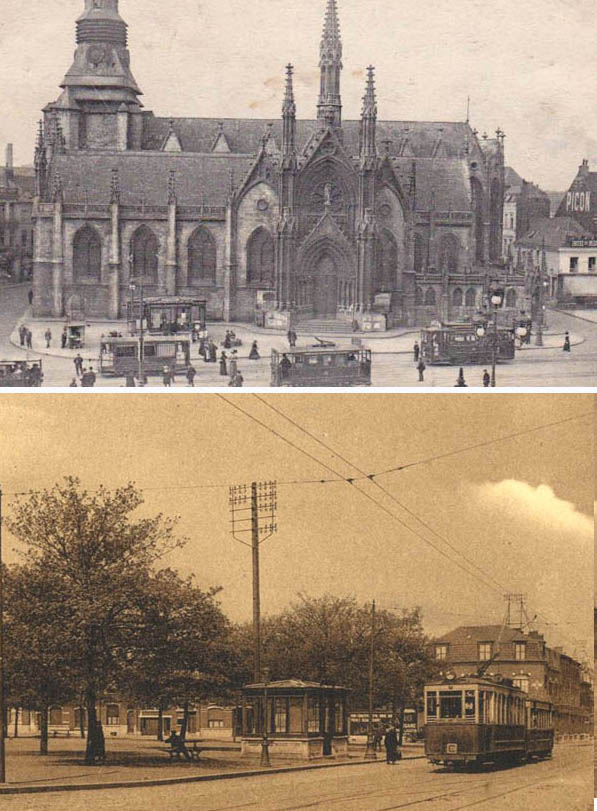

La municipalité, dans ses relations avec la compagnie des tramways, se réserve par le cahier des charges de 1875 le droit d’imposer l’emplacement des « bureaux d’attente et de contrôle ». Quel est le nombre et l’emplacement de ces bureaux ? Les cartes postales les plus anciennes nous montrent un tel édifice sur la grand place, construit avec un toit à deux pans, et placé devant l’église St Martin. Cet emplacement se situe à un endroit privilégié, point de rencontre des lignes A Croix-Tourcoing par grand place de Roubaix et la place de la Fosse aux chênes, B Roubaix-Lannoy, et C Mouvaux-Wattrelos. Dans un entrefilet du 6 octobre 1897, le Journal de Roubaix nous annonce la démolition d’un kiosque sur la grand place qui doit être immédiatement suivie de celle du kiosque situé sur la place de la Liberté.

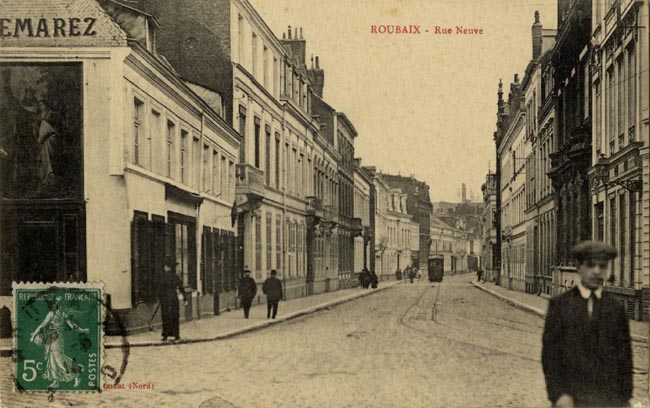

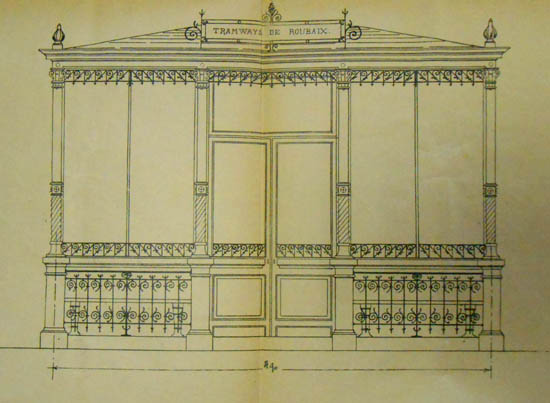

Un nouveau cahier des charges, annexé à la convention signée par le Président de la République en 1905 prévoit 7 bureaux d’attente pour le service des voyageurs pour la ville de Roubaix. La compagnie des tramways de Roubaix-Tourcoing doit donc s’exécuter et construire ces édicules. L’implantation de ces kiosques est prévue grand place, place de la gare, place de la fosse aux chênes, la place Chaptal, le boulevard Gambetta, la place de la Fraternité , et le parc Barbieux. Ils sont pratiquement tous identiques, à deux exceptions près, constitués qu’ils sont d’un soubassement en pierre bleue, surmontée d’une armature métallique en fer forgé vitrée de glaces. Au dessus, une corniche en chêne couverte d’un toit de zinc. Le sol est en carreaux de céramique, et le plafond en pitchpin verni, ainsi que les banquettes. Seuls les abris de la grand place et de Barbieux ont en plus une avancée, fermée pour le premier, ouverte pour le second.

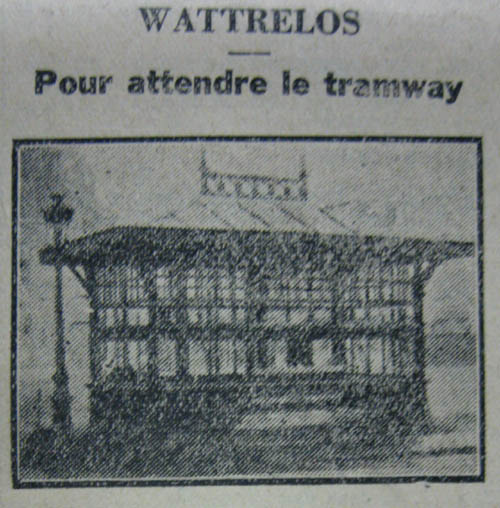

On fait les enquêtes administratives nécessaires, mais il se trouve que les riverains de la place Chaptal protestent contre l’emplacement prévu. La commission d’enquête municipale conclut que la compagnie doit louer une maison de la place et en transformer le rez de chaussée pour en faire un abri. Il reste six autres aubettes à construire, et la mairie rappelle à la compagnie l’urgence de ces constructions. En 1908, on modifie l’emplacement prévu du kiosque de Barbieux : destiné à l’origine à se dresser au coin du boulevard de Cambrai devant le café du Parc, il va être placé en face, au coin du boulevard de Douai. Mais il faut démolir pour cela le mur des serres de la ville, installées là. L’aubette est construite, mais les riverains se plaignent très vite de la présence d’immondices dans le kiosque. La compagnie se défend en déclarant qu’un homme est affecté à plein temps au nettoyage, mais que que la police ne fait pas son travail de surveillance. Cet échange de courriers nous apprend par ailleurs que les kiosques sont fermés la nuit. Six abris sont maintenant construits, mais il manque encore le septième, prévu place de la fosse aux chênes. On reste sur l’idée de louer une maison pour y aménager un abri et le septième est finalement construit sur la grand place de Wattrelos, avec la participation financière de l’ELRT, dont le nouveau réseau départemental dessert cette ville.

L’abri de la grand place a remplacé, sur le même emplacement, celui démoli précédemment. Il est plus vaste et plus commode que son prédécesseur.

Nous allons passer en revue dans une prochaine livraison le destin des autres kiosques roubaisiens. A suivre …