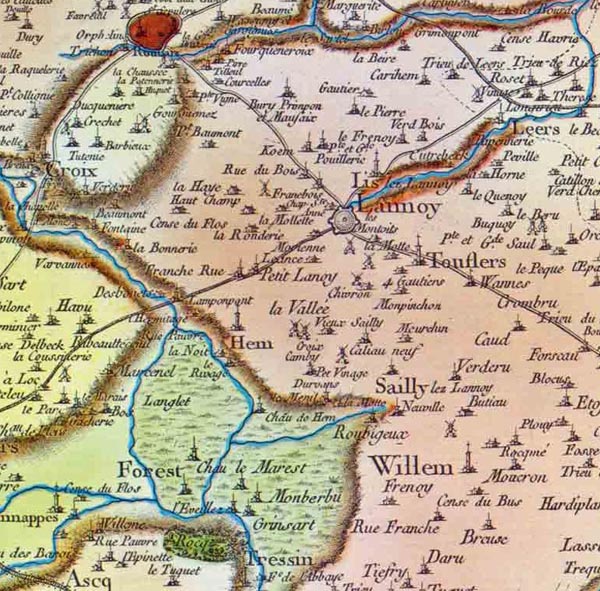

Deux rivières traversent la ville de Hem: la Marque, qui matérialise la frontière entre les communes d’Hem et Villeneuve d’Ascq, et la Petite Marque qui rejoint la première, 100m en amont de la RD 700, après avoir traversé en zig-zag la campagne de Hem à Forest/Marque.

Au fil de l’histoire, sur Villeneuve et Forest le paysage reste assez agreste et boisé mais les premières usines apparaissent en bord de rivière et se font plus nombreuses sur Hem où la Marque devient vite urbanisée à compter du 19ème siècle.

Si, au Moyen-Age, la rivière dépose des alluvions fertilisantes, par la suite le rouissage du lin et du chanvre s’effectue sur les rives. Il consiste à faire macérer ces plantes textiles afin d’en isoler les fibres utilisables. Il pollue et empeste le voisinage, brûlant la végétation et abimant les sols. Pourtant il persiste à Hem malgré les interdictions et plusieurs parties des anciens lits conservent encore des eaux qui communiquent à ladite rivière.

Par ailleurs, un siècle plus tard plusieurs particuliers y font rouir en tous temps lins et chanvres ainsi que dans les canaux ou rigoles sans faire des digues pour empêcher la communication, ce qui infecte les eaux et cause un préjudice considérable aux riverains surtout pendant l’été. En effet, l’activité textile apporte une ressource appréciable aux paysans dans la vallée de la Marque et des tisserands à l’otil se lancent dans la confection d’étoffes pour les fabriques de Roubaix.

Les tisserands paysans étaient ainsi dénommés parce que, à l’origine, ils travaillaient avec leur famille à des activités textiles pendant les temps morts des activités agraires. La salle de travail qui abritait le métier à tisser était une pièce bien éclairée (elle comportait 2 fenêtres) et nécessitait une certaine humidité pour éviter que les fils ne se rompent trop fréquemment. Cette salle en terre battue, recouverte de sable, était souvent en contrebas. La maison se composait de 4 pièces : l’ouvroir, la cuisine et deux chambres et s’agrémentait d’un jardin potager.

Toute la famille y était employée pour produire une toile par semaine. La pièce tissée était conduite en brouette à Roubaix (d’où le terme de « Broutteux ») par les sentiers dont principalement celui qui deviendra le Boulevard Clémenceau. Cette pratique ne va disparaître que progressivement : à Hem, le dernier tisserand à l’otil est Louis Lenfant, installé rue du Calvaire, mort en 1923.

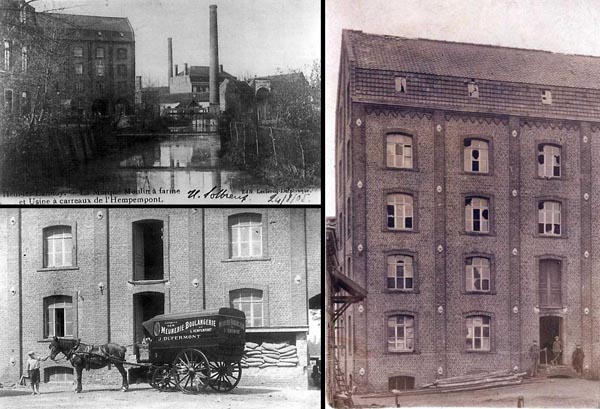

Au début du 19ème siècle, c’est l’époque des moulins à vent et à eau : Louis Dufermont, meunier possède l’un des cinq moulins à vent de Hem. Un moulin à eau fournit de l’énergie au moulin à farine. Il sert à moudre le grain lorsque le vent se fait rare. La meunerie est située 15-17, rue de Lannoy, le moulin étant sur la berge hémoise.

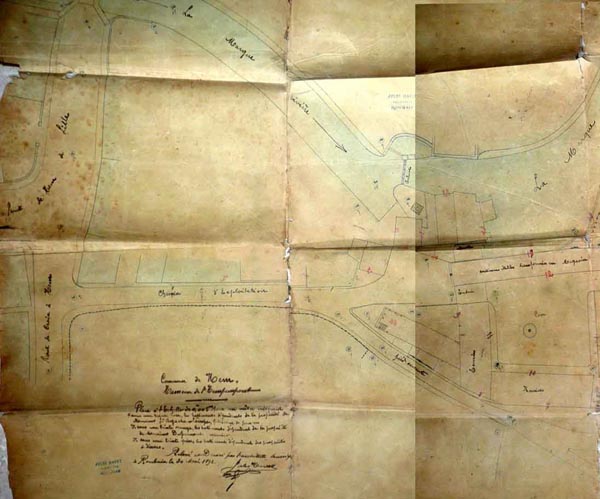

En 1867, son descendant, Jules Dufermont, cultivateur et meunier à l’Hempempont, sollicite l’autorisation de se servir des eaux de la rivière pour alimenter une machine à vapeur qu’il se propose d’établir près de son moulin . Mais aucun arrêté n’est alors nécessaire pour obtenir une prise d’eau industrielle et les minoteries remplacent peu à peu les moulins à eau, les riverains jouissant et usant de l’eau à titre gratuit hors partie canalisée de la rivière.

La meunerie (fabricant de farine à destination de la consommation humaine uniquement) utilise encore le courant de la Marque dans son moulin à eau pour lui fournir son énergie jusqu’à la fin de la 1ère guerre. La meunerie a donc une petite déviation sur la Marque coupée par des vannes et pour les actionner on construit une petite passerelle très étroite et privée.

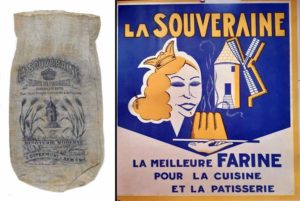

La minoterie Dufermont ou Minoterie Moderne (fabricant de farine à destination de la consommation humaine et/ou de l’aliment pour le bétail) a sa propre marque de farine à base de fleur de froment de qualité supérieure extra qu’elle conditionne en sacs de jute personnalisés : La Souveraine et dont elle fait des publicités couleur alléchantes.

La meunerie boulangerie de l’Hempempont publicité et tarifs (Documents Historihem)

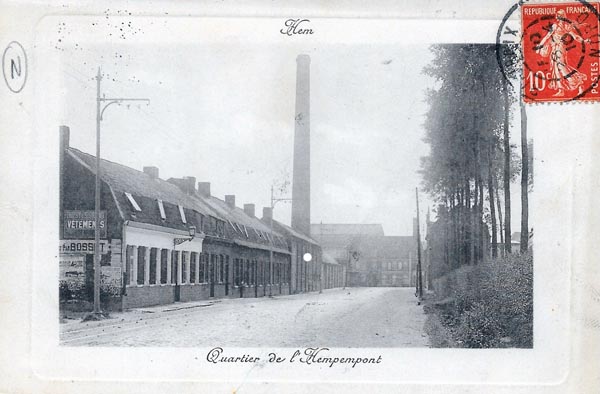

Presqu’en face, comme on le distingue sur cette carte postale, dans le fond, durant la deuxième moitié du 19ème siècle, s’installe une fabrique de pannes et carreaux de ciment Jean Agache à l’Hempempont. Puis Henri Dujardin et fils prendront la succession de Jean Agache dans l’usine à vapeur de l’Hempempont. Partiellement détruite elle sera ensuite transformée en beurrerie industrielle : Beurreries du Nord, puis abritera une entreprise de salaison et conserverie : Carnifex, avant d’héberger un hara.

Juste à côté précisément à partir du pont de Hempempont une ligne de teintureries s’implante le long de la Marque qui fournit l’eau et permet également les rejets polluants. C’est d’ailleurs la raison du choix de nombre de fondateurs de teintureries qui privilégient la ville de Hem aux dépens de celle de Roubaix, laquelle ne peut répondre aux besoins en eau de ces entreprises. Toutes ces teintureries sont tellement gourmandes en eau que l’eau de la Marque ne va bien vite plus suffire et qu’il va falloir utiliser des forages atteignant une centaine de mètres de profondeur.

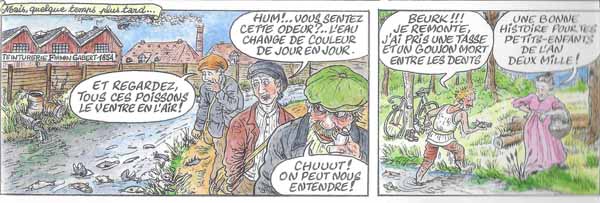

Ainsi on trouve juste face au pont dès la seconde moitié du dix-neuvième siècle la teinturerie Declercq. A cette époque les eaux de la teinturerie se déversent journellement dans la Marque « sans avoir été traitées au lait de chaux ni décantées » et les eaux restent noires et infectes. Elles stagnent et des détritus de toutes sortes y surnagent. Le voisinage se plaint d’autant qu’il émane de la rivière des odeurs nauséabondes, et le danger représenté pour la santé publique est pointé du doigt. Cette prise de conscience va entraîner par la suite l’installation de bassins de décantation.

Dans les années 1970, l’entreprise devient la Société Nouvelle Declercq Frères et pratique uniquement l’apprêt de tissus de laine mixte ou imitation ainsi que divers traitements comme le calandrage, le tondage et le rasage des tissus. Juste à la veille du vingt et unième siècle l’usine va fermer ses portes et sera rasée en 2015 pour laisser place à une zone d’activité commerciale et à quelques petites résidences d’appartements.

Sa voisine à l’extrémité impaire de la rue de Lille est alors la teinturerie d’Oscar Flament puis teinturerie Flament, spécialisée par la suite dans le battage et la rénovation des tapis sous l’enseigne RenovTapis. Pour être complet il faut aussi citer à l’extrémité paire de la rue de Lille la teinturerie Cocheteux les fils de Donatien.

Plus loin dans la rue de Lille (actuelle rue du Général Leclerc) s’installent côte à côte, à peu près à la même époque, deux teintureries à l’emplacement actuel du supermarché et de la zone d’activité. Il s’agit de l’usine de teinturerie et blanchiment fondée par Antoine Mulaton, qui deviendra en 1912 Meillassoux et Mulaton, et de sa voisine fondée par Firmin Gabert.

C’est à partir de 1870 qu’apparaissent les colorants chimiques qui donnent une quantité de nouvelles possibilités en remplaçant les produits d’origine végétale ou animale. C’est Frédéric Tellier, fabricant de produits chimiques à Hem, qui approvisionne les 2 teinturiers locaux. Le résultat ne se fait pas attendre.

Le témoignage d’un vétérinaire de l’époque est édifiant: « ayant l’occasion de faire clientèle tous les jours notamment à Hem, j’ai constaté souvent et surtout dans les moments de fabrication (féculerie, teinturerie) l’état stagnant des eaux, détritus de toutes sortes qui y surnagent et odeurs nauséabondes qui en émanent. Le voisinage d’un pareil foyer d’infection est un véritable danger pour la santé publique. Plusieurs bêtes sont mortes suite à l’ingestion d’eaux contaminées. »

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem, à la Ville de Hem, ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Tell et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem et enfin à Paul Delsalle pour son ouvrage sur l’ Histoire de la Vallée de la Marque.