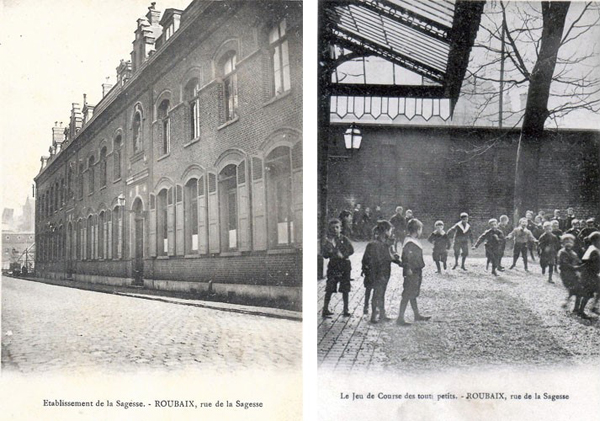

Suite d’un article précédemment édité sur notre site et intitulé : « La Sagesse »

A la fin des années 1960, la communauté se disperse, les filles de la Sagesse passent le flambeau à une équipe éducatrice qui inaugure une période nouvelle de changement dans les anciens murs de l’institution. En 1967, la Sagesse devient le collège Pascal, du nom de Blaise Pascal célèbre mathématicien, physicien, philosophe et théologien français du 17° siècle.

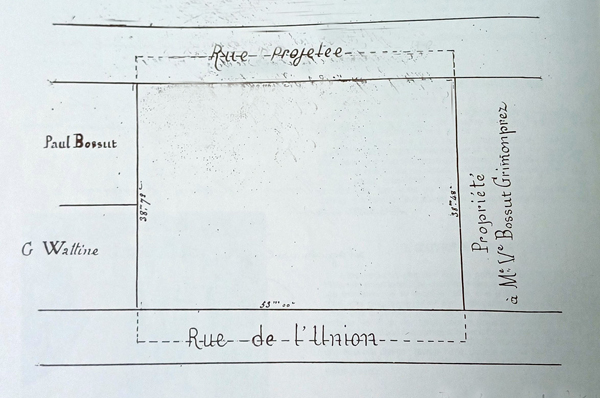

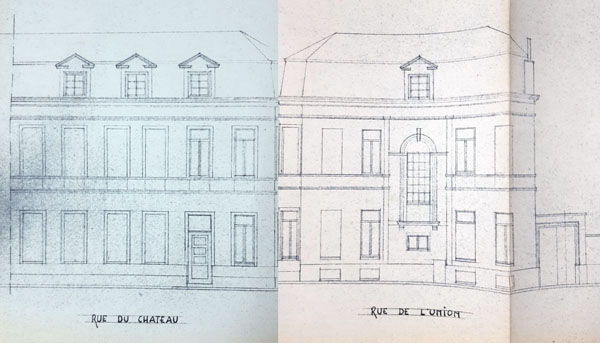

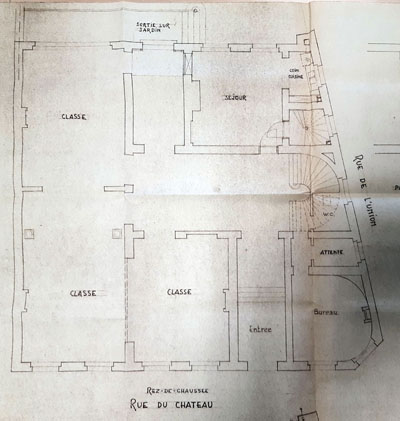

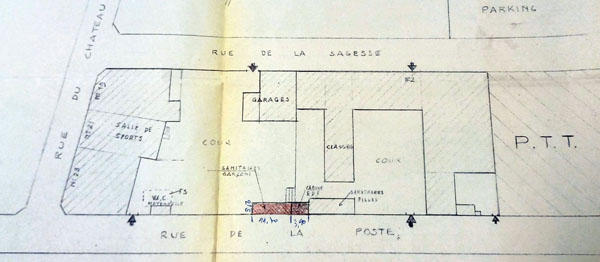

Le second cycle fusionne avec les institutions Jeanne d’Arc ( rue de Barbieux ) et Ségur ( rue André Chénier ) et s’installe à Ségur sous le nom de Pascal II. Le premier cycle reste rue de la Sagesse. Le nombre d’élèves augmente considérablement et les locaux de la Sagesse deviennent trop exigus. L’école s’agrandit en rachetant deux habitations rue du château : la maison Wattine au N° 19 et la maison Lemaire au N° 21. L’établissement occupe alors tout le pâté de maisons entre les rues de la Sagesse, de l’Union et du Château, ce qui représente 4370 m2.

Une salle de sports est aménagée dans la maison du 21 de la rue du Château. En 1973, l’Association Ecole et Famille fait installer des sanitaires et une cabine EDF, dans la cour du côté de la rue de l’Union.

En 1973 et 1975, de nombreuses fusions sont organisées entre les cycles primaires de Pascal avec Jean XXIII rue ND des Victoires et l’école Saint Louis. Les locaux du collège Pascal se modernisent : la cantine passe en libre service, deux laboratoires et une salle d’audiovisuel sont aménagées, des téléviseurs et magnétoscopes sont achetés etc. La directrice, Denise Casteur décide de la mixité dans le collège. Des clubs sont créés ( musique, théâtre, lecture, sports ) car l’épanouissement des jeunes ne se fait pas uniquement par la réussite scolaire.

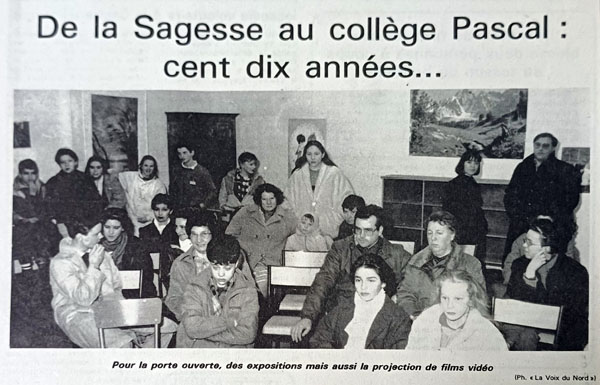

Le collège Pascal fête ses 110 ans, en Février 1986. C’est l’occasion de regrouper tous les anciens élèves et professeurs. Pendant deux jours, les organisateurs proposent des vidéos sur l’histoire de l’école, des rencontres entre différentes promotions, une messe à l’église Saint Martin suivie d’un vin d’honneur, un dîner de 800 personnes à la salle Watremez. Une plaquette est créée à l’occasion de cet anniversaire et proposée au prix modique de 20 Francs. Ce document met en valeur la vocation du collège qui est la clé de voûte de l’oeuvre de la communauté éducative des 625 collégiens répartis dans 22 classes de la 6° à la 3°.

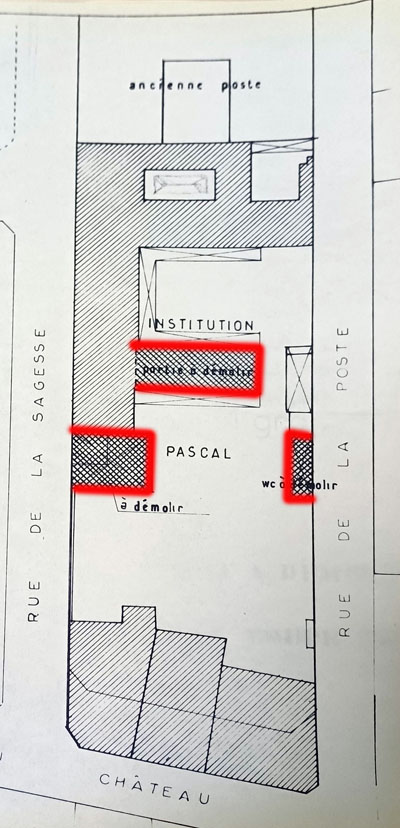

En Avril 1987, l’Association Immobilière Roubaisienne demande l’autorisation de démolir des locaux occupés par des ateliers, qui se trouvent au beau milieu de la cour intérieure de l’établissement de la rue de la Sagesse. Cela permet la création de 7 classes supplémentaires, d’une salle polyvalente et d’un groupe sanitaire.

Les travaux d’agrandissement, confiés à l’architecte Luc Dupire rue Dammartin à Roubaix, démarrent en 1988 et se terminent en fin d’année 1989. Les nouvelles classes sont construites en front à rue dans le prolongement des anciens bâtiments côté rue de la Sagesse. Les fondations mettent à jour les fossés du château Pierre de Roubaix.

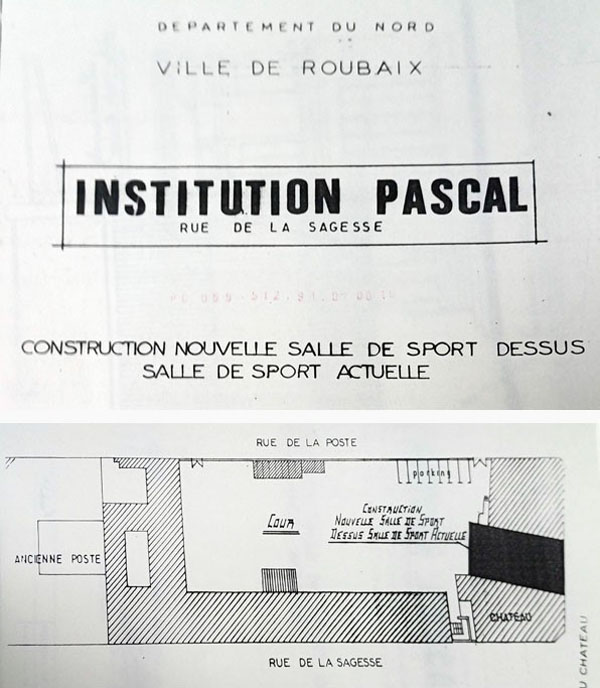

Le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter. La salle de sport devient trop petite. En 1992, le collège fait appel à leur fidèle architecte Luc Dupire pour envisager la construction d’une deuxième salle de sport au dessus de la salle de sport actuelle, rue du Château. Les travaux seront achevés en fin d’année 1992.

En 1994, l’Association Immobilière Roubaisienne demande un permis de démolir des anciens bâtiments non conformes sur le plan de la sécurité et de l’hygiène. Ces locaux se trouvent juste au bord de la rue de la Poste. La restauration de la chapelle se réalise cette année 1994, les travaux sont achevés l’année suivante.

Le nouveau restaurant scolaire est inauguré en Mars 1996 par la directrice, Denise Casteur. C’est le même emplacement, mais tout a été refait : les murs, les lumières, une nouvelle cuisine etc. Le lifting a été rapide et efficace. Les 670 élèves vont y gagner en cadre de vie et en environnement. De plus deux laboratoires pour les SVT Sciences de la Vie et de la Terre, ont été construits aux normes de sécurité en vigueur. Les locaux sont ainsi libérés pour la Technologie.

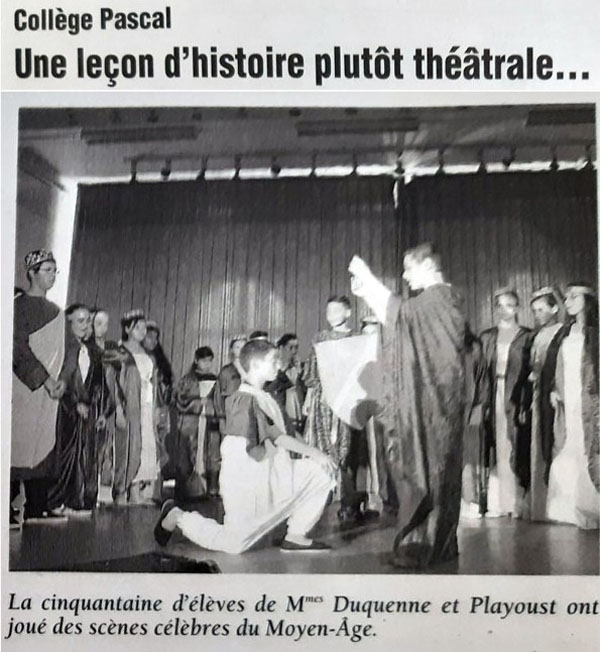

Dans les années 2000, la Direction, la Pastorale et les professeurs du collège s’attellent à faire découvrir, à leurs élèves, d’autres univers que la réussite scolaire. Dans le cadre des classes IDD « Initiatives De Découvertes » les collégiens sont formés au théâtre, à la lecture, la musique, et autres actions solidaires. A titre d’exemple, en 2004, a lieu une représentation de « Les Chevaliers de la table ronde » à l’initiative des professeurs Christine Duquenne et Sabine Playoust.

En 2012, le directeur Hubert Couvreur propose l’intervention de la chorale du collège à la maison de retraite Korian de Roubaix, mais également un déplacement de quelques élèves en Allemagne à Monchengladbach, ville jumelée de Roubaix. Les associations locales ne sont pas oubliées non plus, par la direction du collège. Citons entre autres, des actions solidaires pour la Banque Alimentaire et l’association ELA en 2016, les chiens guides d’aveugles en 2017 ou Ludopital en 2018.

De nombreuses personnes se sont succédées à la direction du collège : Denise Casteur dans les années 1990, puis Hubert Couvreur, Xavier Rutkowski, Damien Basselet, Corinne Valle Fernandez et de nos jours Benjamin Florin. Aujourd’hui le collège Pascal c’est une équipe de 40 professeurs qui donnent des connaissances et des compétences aux élèves : « Pousser chaque jeune à découvrir sa propre excellence, les aider à grandir pour devenir un adulte épanoui, instaurer un climat propice au travail et au bien-être de tous ».

En 2025-2026, le collège Pascal fêtera dignement son 150° anniversaire.

Remerciements à Benjamin Florin et à toute l’équipe des professeurs du Collège Pascal, ainsi qu’aux archives municipales.